沉浮一生 寄情于艺—记革命画家庄索

文/钱陈翔

沉浮一生 寄情于艺—记革命画家庄索

文/钱陈翔

庄索,1914年生于台湾高雄市旗后的一个小渔村。庄索的父亲庄澄清是一位颇具民族气节的私塾先生,当日本殖民者开始干预教课内容、干预生活时,便带着庄索举家回到了祖籍地泉州。少年的庄索展现出了惊人的绘画天分,当地乡民曾请他在当地的小庙王公宫里画壁画。他画下了龙虎双壁,龙壁的对联是“霞映云从归晚洞,露沾雨润上天衢”,虎壁的对联是“下山啸声万人色变,露爪跳跃百兽惊骇”。①

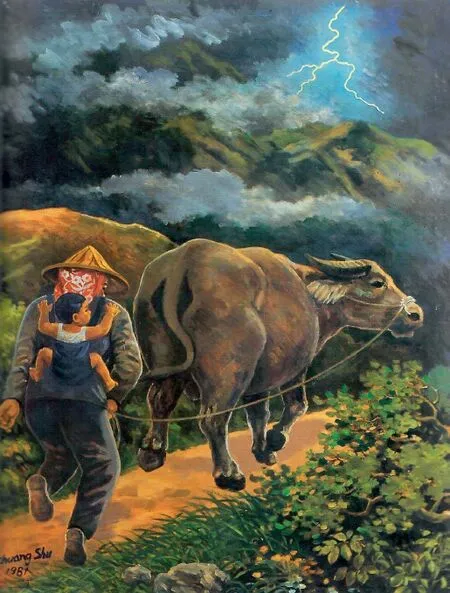

庄索 山雨欲来 116.5cm×91cm 布面油画 1981 年

具有留日经历的王逸云于1918年创办的厦门绘画学院与黄燧弼1923年所办厦门美术学校合并而成厦门美术专门学校,以加强其美术教育阵容,并由黄燧弼任校长,后因教育部的制度于1930年改称“厦门美术专科学校”。厦门美专在当时是南方尤其是闽南地区美术教育界的中心,林学大、周碧初、谢投八、郭应麟等一批颇有名望的画家都在厦门美专任教。庄索就在1928年夏天,带着对艺术的热爱,进入厦门美专艺术专修科开始了其正式的系统性的绘画学习。他在学校主要师从周碧初、谢投八、郭应麟等教授,受到这一批大多留日归国的老师的影响,画风偏向于写实主义。他后来回忆道:“历届厦门美专的教授,都持折衷的写实主义,平衡了古典的稳重画风和现代的自由技巧,尤其是郭应麟、谢投八二位,更是‘择善固执’地默默耕耘,不求闻达。”

厦门美专这一时期的学习不仅仅是磨炼了庄索的画技,更使他的思想日渐成熟。1931 年“九•一八”事变、“一•二八”事变,身为同盟会志士的校长黄燧弼率领学生举行抗日集会。在黄校长爱国精神的感染下,庄索从小埋藏在心的“爱国之种”开始萌芽。面对外来侵略,民族危难,庄索积极参加了厦门美专组织的抗日救亡运动,与同学们一起创办画刊,编写剧本,宣传抗日。

在厦门美专,庄索夜以继日地学习着绘画技巧,画技日益精湛,用3年时间就修完了4年的课程,并于1932年初提前毕业。毕业后,庄索便在闽西、闽南地区任教,包括福建漳州、泉州、南安石码等地的农校、小学以及晋江公学。教学上,他延续了厦门美专所学,画风写实,重视写生,并提倡木刻。他后来谈到自己的艺术主张:“30 年代部分中国画人,憧憬于希腊以来人文主义的伟大传统,出洋苦学中,对自己多难的国土与人民及历史文化,背负着使命感而追求永恒;认真地探索深度,蓄锐功力;真挚严肃之情,自然流露于画面上,震撼观者心灵。”其长子台湾民俗学者庄伯和也说过:“大体父亲的想法与五四运动后反封建保守思想,主张艺术与社会现实

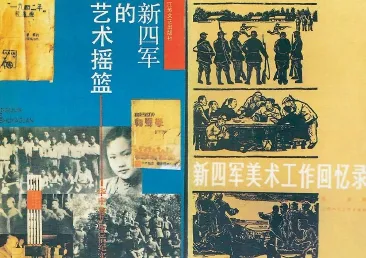

盐城新四军纪念馆展出庄索设计的“N4A”臂章

记载庄索在新四军事迹的史料

庄索 抗日之家 80.5cm×116.5cm 布面油画 1971年

庄索 伤兵 80cm×116.5cm 布面油画 1982年相结合,为人生而艺术的观念是相符的。同时更主张美术大众化。重要的是他身体力行。”②他目睹军阀割据、盗匪横行、民不聊生的境况,心中充满悲天悯人的人道情怀。1937年七七事变后,抗战全面爆发,庄索决心发挥其美术特长,以此报国,立即参加到抗战队伍的行列中。1939 年1月,他参与成立“晋江抗战后援会”,组织工作人员下乡向普通民众宣传抗日,废寝忘食、夜以继日的工作使他编绘出了《抗建画刊》《抗敌画报》《一月漫画》等抗日宣传的刊物,创作了大型宣传画《起来,不愿做奴隶的人们!》。从此,他开始以画为枪在战火中穿梭。

1940年对于庄索来说是很巧合而关键的一年。这一年新四军与八路军在苏北会师,抗日局面有了一个新的转折。新四军进驻盐城后,在刘少奇、陈毅的领导下,大力开展文化教育工作。鲁迅艺术学院华中分院就是在这时建立,并由刘少奇亲自任院长。美术系教授许幸之受陈毅的委托,两次到上海,邀请文化人士到军中开展文化教育工作。而这时,庄索恰巧在上海与众多画家交流学习。于是渡江而上,成为了鲁迅艺术学院的一员,任职美术系教授,并起用庄五洲这个名字。他带领学生写生,还给学生画速写像。同时,新四军中的革命热情,大大激发了他的创作灵感,1941年三四月他就创作了《踏着烈士的血迹前进》《战地之春》等多幅大型彩色宣传画,以此鼓励和赞美战士们英勇抗敌、坚持不懈。鲁艺美术系主任莫朴后来回忆庄索时写道:“他对待教学、工作的认真负责态度,还有生活上的艰苦朴素作风,让我留下了终身难忘的印象。……在我眼里,他是一位坚定的爱国主义者,也是一位对美术执着追求的艺术家。他受到师生们的尊敬。”③

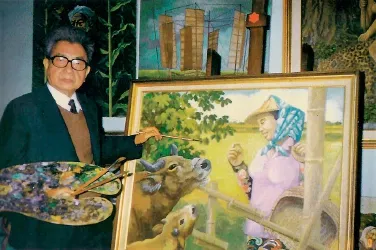

庄索肖像

在鲁艺,庄索最重要的事迹应当是为新四军设计新臂章一事。在皖南事变以前,新四军就有自己的臂章,外方内圆,蓝白两色,上有“新四军”字样。皖南事变后,蒋介石下令取消了新四军番号。中共中央军委于1941年1月20日发布命令重建新四军。为适应抗日形式发展的需要,新四军急需一个新的、统一的标志。庄索、许幸之、莫朴等鲁迅艺术学院华中分院美术系老师接受了这一任务。庄索在学校时专攻西洋绘画,对美术设计颇有造诣。他以原有臂章为蓝本,通过搜集有关资料,广泛征求大家的意见,以此为根据来思考臂章的新设计。庄索思考过后认为,新四军的部队虽然有了变化,但抗战的任务没有变,新四军仍然是抗日的新四军,所以继续采用了老臂章外方内圆、蓝白两色的风格,蓝色代表蓝天,白色象征光明,寓意中华民族前途光明,抗战必将获得胜利。把老臂章“新四军”三个中文字换成了英文字母。新四军的英文全称是“New 4 Army”,他取了两个单词的第一个字母“N”“A”,在中间加上了一个汉字“四”,成为“N四A”。样稿出来后,拿给首长审阅,陈毅看了之后,很满意,称赞用英文代替中文具有神秘性,可以起到隐蔽保护作用。不过同时提出了一点意见,就是将“四”改为“4”。于是修改过后,“N4A”这一新的臂章就诞生了。其实,他还设计了另一种臂章,就是在“N4A”字样上方左右两边各加一颗五角星,中间标明“1941”,以此来纪念皖南事变的死难烈士。当然最后广泛使用的是“N4A”,成为新四军的新标志。这个臂章从1941年一直使用到1947年初新四军改编为中国人民解放军序列才停止使用。

庄索因为生于日本占领下的台湾,通晓日语,了解日本的风土人情。于是在1941年7月日军对于盐阜区“扫荡”后,鲁迅艺术学院华中分院停办,并且改建为两个艺术团,分排到不同地区做宣传工作。庄索因为美术和日语特长,被调到新四军政治部敌工部,开始做敌伪军工作,主要负责对日反战宣传,分化瓦解敌人。他发挥所长,整日绘制对日军的宣传品,他创作的一幅在盛开的樱花背景下,一位穿着和服的背着小孩的日本妇女,眺望着大海,期盼参战的丈夫早日归来,她的背后是一片盛开的樱花。画面中一片美好祥和透着浓浓的思念感伤,引起了日军反战的情绪。1943年,日军第二次“扫荡”苏北,庄索在执行反战宣传任务时不幸被俘,关押在徐州“特别工人训练所”。直到1945年8月15日日本宣布投降,他才趁乱逃脱,乘火车去往上海。后时局不稳,内战即起,深感美术事业发展无望,于是1946年庄索从上海取水道回到了阔别了18年之久的宝岛台湾。

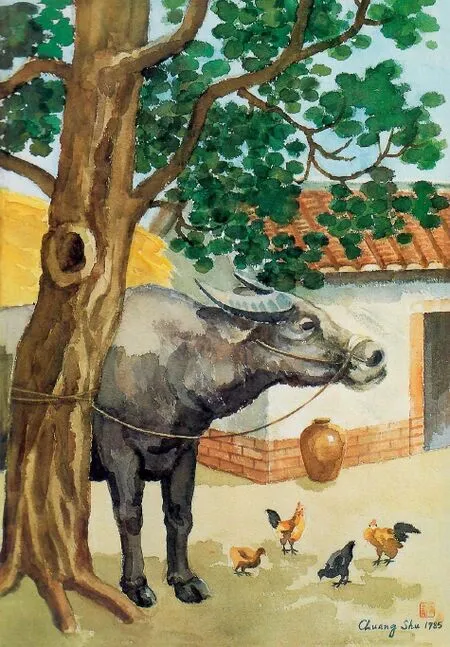

回到台湾后,庄索与毕业于东京女子洋裁学校的陈寿贤女士结婚。之后他便在台北市立女中、私立静修女中、开高南职等一些中学担任美术教师。然而,1947年“ 2•28 事件”后,台湾政治局势急转直下。庄索因其敏感身份,为避免牵连,匆匆离开台北,返回出生地高雄。不久,台湾宣布实施戒严统治,许多人遭受迫害甚至被捕遇害。庄索彻底封锁了过去的经历,中断了美术创作及教学生涯,选择进入高雄市渔会任职,在水产陈列馆工作,后又担任渔会统计股股长,以他的美术专才,默默地为渔民们描绘各种捕鱼作业的说明图及研究用的鱼类贝类图鉴、世界渔区地图等,撰写专业的渔业论文,其间也曾为台湾农复会、“中央研究院”、台湾大学、成功大学、水产试验所做些工作,开始了其长达33年的沉寂期,再不提艺术创作。直到1979年庄索65岁退休,他才重拾画笔,并以“索翁”的笔名在台湾《艺术家》杂志等刊物上发表《厦门美专追忆》等回忆性的文章。从1979年至1988年不幸中风偏瘫,七年的时间,庄索创作了许多关于他在抗日时期经历的画作,像《打鬼子的故事》《逃难》《雪中喂马》《战地之春》等。同时他也创作台湾南部的渔村、老水牛、高山族的妇女、渔民等题材画作。他是在用画诉说着民族的苦难和抗争,诉说着生活美好的来之不易,告诫后代更要珍惜。1997年11月18日,他带着对往昔生活的怀念,离开了尘世。

少时从台湾到厦门的成长经历,抗日战火中以画为枪轰轰烈烈的青年时代,台湾沉寂多年的后半人生,以及晚年的“重忆少年梦,几度夕阳红”,构建起了抗日画家庄索传奇的一生。从他的留下的画作中,我们看到的是他沉浮一生的故事。通过他的故事,我们触及的是那一辈人于水深火热的年代里救国救民的心。

注释:

责编/王可苡

庄索 水牛 52cm×36cm 布面油画 1985 年

(本文作者为厦门大学艺术学院艺术管理教研室主任、《艺品》杂志主编、铸山微信公众平台创办人)