曶鼎铭“寇禾”案所见西周诉讼程序及其启示

(华东政法大学法律 古籍整理研究所,上海 200042)

曶鼎铭“寇禾”案所见西周诉讼程序及其启示

黄海

(华东政法大学法律 古籍整理研究所,上海 200042)

曶鼎铭文是研究西周时期法制史的重要材料之一,记载有两个完整的案例,涉及当时法律中各方各面的问题。由其中的“寇禾”案出发,可以对西周时期的诉讼程序有所了解。“寇禾“案的诉讼程序主要有如下几步:第一步,起诉;第二步,裁判者第一次裁判;第三步,被告方提出和解方案;第四步,和解未成,原告方继续起诉;第五步,裁判者第二次裁判;第六步,诉讼双方基于裁判达成和解方案。在此基础上,结合其他一些西周诉讼类金文,可以知道西周时期的诉讼程序有五个基础步骤:第一,起诉;第二,原告方陈述;第三,裁判者询问;第四,裁判者进行裁决;第五,执行裁决。这五个步骤在目前所见的西周诉讼类金文中基本都得到了贯彻。西周时期的诉讼程序同时可以对现代的法治建设有所启示,例如其中体现出的对裁判的尊重、对诉讼当事人意愿的保障等。

曶鼎;“寇禾”案;西周诉讼程序

曶鼎铭文加上缺字,总字数大概在400字左右,其中包含两个曶(作器者)作为原告的案件。其中的第二个案件讲述了曶在自己的粮食(“禾”)遭到盗寇之后,通过诉讼索赔的完整经过,即“寇禾”案。通过对“寇禾”案的梳理,可以窥得西周时期诉讼程序一斑。

本文将对“寇禾”案整个诉讼程序进行完整梳理,并结合西周时期金文中的一些其他案例,力图总结出目前材料中所见的西周时期诉讼程序。

一、“寇禾”案诉讼经过复原

“寇禾”案是曶鼎铭文的第三段,即最后一段。“寇禾”案相关铭文如下[1]1521:

本案大意是说,在某一个饥馑之年,被告方匡的下属共二十人抢掠了原告方曶十秭的禾,曶因此起诉于裁判者东宫。东宫第一次裁决,要求被告方交出参与寇禾之人,但被告方的匡没有交出他们,并提出了一个赔偿方案,意图和原告方曶达成和解。曶没有和被告方匡和解,而是再次向东宫起诉,要求对方赔偿自己损失的禾。裁判者东宫的第二次裁决满足了曶的请求,要求被告方匡进行赔偿,匡再次提出了一个赔偿方案,双方最终达成一致,和解了案。

20世纪30年代,郭沫若先生在《两周金文辞大系考释》中首先对“寇禾”案案情进行了完整的复原。虽然后世学者对于铭文中一些具体的字句仍有争议,例如铭文最后一句中“觅”字意思是免除还是得到。但是对于大致的案情,大家多遵从郭氏的理解,并没有太大的争议。

通说认为,案件中出现的参与诉讼的人物有曶、匡季(或称“匡”)和东宫。曶是原告方,匡季是被告方,东宫是裁判者。纠纷原因是,在某一个饥馑之年,匡季手下的“廿夫”抢掠了曶的粮食共计十秭,曶因而起诉。通过两次起诉和裁决,曶最终得到了被告方的赔偿。

虽然对“寇禾”案的理解,学界并无太大的分歧,但是其中仍有一些问题存在争论。另外,虽然对于大致的案情争议并不是很大,但是之前并未有学者按照诉讼程序的每个步骤来分析案情。下文拟按照“寇禾”案中诉讼的每个步骤对“寇禾”案进行梳理,并重新复原案情。

(一)案由

本段铭文开篇便说明了本案的案由,即“昔馑岁,匡众厥臣廿夫,寇曶禾十秭”,大意是说之前的某个荒年,匡的众与臣共计二十人,抢了曶的禾共计十秭。

“匡众厥臣”中有一个问题,即“厥”字的意思,有学者理解为“之”。不过正如李学勤先生所言,若将“厥”理解为“匡众之臣”,与下文交出的人中有众有臣不合[5],故此处仍将“厥”理解为“及、和”。

同时,我们可以推测,十秭之禾应该是一个比较大的数额,所以曶会为此提起诉讼。

(二)提起诉讼

铭文在交待了起诉原因之后,曶便对匡提起了诉讼,即铭文中的“以匡季告东宫”,意为曶以匡季为被告方向东宫起诉。此处的“匡季”即铭文上句中的“匡”。

关于裁判者“东宫”,一些学者依照传世典籍将“东宫”理解为太子[6],另一些学者则认为东宫当是人名[7]172。认为东宫仅是人名,并非太子的学者,主要理由是效卣铭中有“公东宫”句,而太子不得称“公”,所以“东宫”并非太子。这一论证当无问题,近日出版的《商周青铜器铭文暨影像集成》收录有一件西周晚期的馭簋[8]307,其铭文亦可为证:

“伯东宫内(入)右,馭即立中廷。”

此处有“伯东宫”,而太子不会称“伯”,可见在西周时,“东宫”并不一定指太子。

由本句可知,该案的被告是“匡季”,而裁判者是“东宫”。

(三)裁判者东宫的第一次裁决

在曶起诉后,裁判者东宫对被告方提出了要求,即“东宫乃曰:求乃人,乃弗得,汝匡罚大”。东宫的意思是,要被告方匡季交出寇禾之人,若不能交出,他将会被严重处罚。这里之所以在起诉后径直说到了东宫的裁判结果,而并未记录双方在诉讼时的陈述,应该是因为本案案情清楚,双方对事实没有争论,所以进行了省略。这从铭文后文也可以看出,因为后文中匡季直接向曶提出了赔偿方案,可见被告方的匡季也对该案的事实部分予以承认。

关于本句是否为判决,松丸道雄先生有不同意见,认为本句并不是对匡季的判决,而是“作为审判的前提,对其主人匡课以责任,预先警告”[9]。由下文可以知道,东宫对匡季说了这句话后,匡季紧接着便向曶稽首认错,并提出了补偿方案,如果本句不是判决,很难解释为何匡季会在未判决时即认错并补偿曶。而且之后,曶又再次向东宫起诉了匡季,如果第一次的上告仍未判决,则曶并不需要再次起诉。综上,本句仍然应该是东宫对匡季的判决。

(四)被告方匡季提出解决方案

匡季提到的“四夫”应该曾参与寇禾,属于寇禾的“廿夫”。关于其性质,应该兼有交出人犯与赔偿的意思,因为由铭文前文可知,东宫令匡季交出寇禾之人,而由铭文后文可知,这些人最终作为赔偿被交给了曶。

由铭文上句可知,东宫的裁决要求被告方匡季交出全部的寇禾之人(即“廿夫”),但在此处匡季提出的解决方案中,只交出了“四夫”。所以,匡季在解决方案之后马上解释了无法执行判决(求乃人)的原因,即“无由具寇足禾”,意为自己无法交出全部的寇禾之人并立刻全数赔偿所寇之禾。原因可能是寇禾的廿夫有逃亡,故无法全部交出;而且今年为“馑岁”,自己无法立刻赔偿十秭(由铭文后文可知,东宫之后要求匡季偿还禾的期限是“来岁”)。之后,匡季再次保证将出四夫五田给曶,若不交出(不出),自己愿受鞭刑(鞭余)。

(五)曶再次起诉

曶对之前匡季提出的补偿方案并不满意,再次上告东宫,要求匡季必须赔偿自己损失的禾。为何曶一定要求偿禾呢?或许如张经先生所言,是因为饥荒之年粮食不足的原因[10]。

(六)裁判者东宫第二次裁决

在曶再次起诉之后,东宫对曶的第二次起诉进行了裁决,即“东宫乃曰:赏(偿)曶禾十秭,(遗)十秭,爲廿秭,□来岁弗赏(偿),则付卌秭”。大意是说,东宫于是判决道:“赔偿曶禾十秭,再增加十秭,共计二十秭,如果来年还未赔偿,则赔偿数额翻倍为四十秭。”

由铭文上文的“无由具寇足禾”句可知,匡季无力在今年立刻赔偿,故东宫将赔偿推迟至明年(来岁),并要求匡季到时候的赔偿数额翻倍,合计禾二十秭;若来年仍不偿还,则赔偿数额再次翻倍至四十秭。在裁决中,东宫回应了曶起诉的要求,即偿禾。裁决对偿禾的数额(廿秭)和时间(来岁)进行了严格的规定,并对不按时偿还的后果进行了阐述(付卌秭)。值得注意的是,东宫在要求被告方匡季偿还被寇的禾十秭的同时,还要求他再多偿还十秭,这具有处罚的意味,可能与当时的法律规定相关。而且在开始就对偿还数额加倍(被寇十秭,要偿二十秭),之后又规定了未按时赔偿(来岁弗偿)时,赔偿数额再次加倍,到达了四十秭,这种规律的数额加倍似乎表明当时有规范的处罚规定。

(七)第二次裁决的执行

本句中的“觅”字对于理解本句的意思具有重要意义,目前学界主要有三种观点。郭沫若先生认为其意思是“免”,即免除[11]447;于省吾先生将其理解为“求、取”[12]138;李学勤先生认为此字疑为“抑”的别体,“抑”训贬,引申为减免[13]。三种说法中,郭沫若先生与李学勤先生均认为“曶觅匡卅秭”是曶免除、减免了匡季交纳三十秭的义务,而将其理解为“求、取”则意味着三十秭是曶从匡季处得到的物品。正如松丸道雄先生所说,“曶是因为不满协商条件才再次起诉,要求返还禾的,因此很难认为他会主动放弃已经判决了的三倍于被盗数量的禾”[9]。而且我们可以看到,在此次协商中,匡季是在第一次提出的赔偿,即五田四夫的基础上增加了二田一夫,而第一次提出的五田四夫是为了赔偿所寇十秭而提供的,所以此处的七田五夫应该仍然是为了赔偿所寇的十秭。综上,此处的“觅”字理解为“求、取”似乎更为妥当。

值得注意的是,最后提到禾的赔偿数额是三十秭,这说明匡季交付禾肯定在来年以后了(来岁弗偿,则付卌秭),这也说明匡季手头确实没有禾,所以才会一直和曶协商,希望使用偿禾以外的方式来解决争议。

裁决后,匡季再次与曶协商,在五田四夫的基础之上增加了二田一夫,共计七田五夫,以此赔偿被寇的禾十秭,并承诺来年之后按照判决赔偿三十秭禾。曶答应了匡季的调解条件,案件遂告结束。

通过上文的讨论,我们基本理清了“寇禾”案的案由和整个案件的诉讼过程。可以看到,因为该案案情比较清晰,双方对实体问题并无太大争议,所以铭文对诉讼中双方的陈述都有所省略,且在本案中,双方讨论的重点是被告方对原告方的赔偿方案。

二、“寇禾”案及金文其他案例反映的诉讼程序

(一)“寇禾”案反映的诉讼程序

由“寇禾”案展开,我们可以结合其他金文材料,对西周时期的诉讼程序有一个大体的了解。对于西周时期的诉讼程序,前人已有所涉及,例如胡留元、冯卓慧先生的《夏商西周法制史》[14],冯卓慧先生的《商周民事经济法律制度研究》[15]等著作,均对这个问题进行了一些研究。下文将在前人的研究基础上,从“寇禾”案出发,对该问题进行讨论。

在“寇禾”案中,诉讼主要有以下几个步骤:

第一步,起诉,原告方曶向裁判者东宫起诉;第二步,裁判者第一次裁判,作为裁判者的东宫要求被告方匡交出其属下参与寇禾之人;第三步,被告方提出和解方案,被告方的匡提出赔偿给曶五田四夫;第四步,和解未成,原告方的曶再次起诉,要求被告方赔偿其损失的禾;第五步,裁判者第二次裁判,作为裁判者的东宫支持了曶的请求;第六步,诉讼双方基于裁判达成和解方案,被告方的匡赔偿给曶七田五夫和一些数量的禾。“寇禾案”在诉讼程序方面比较复杂,诉讼中每个步骤所对应的铭文如图1所示:

图1 “寇禾”案诉讼程序

在“寇禾”案中,诉讼双方并没有事实争议(匡下属的“廿夫”抢掠了曶的禾),所以无论是原告方的曶还是被告方的匡,双方的争议焦点均在如何赔偿上面,案件重点在于赔偿方案的争议。正因为如此,虽然“寇禾”案的铭文中没有记录诉讼双方的陈述,但这并不意味着该案中双方没有进行陈述,更不意味着西周时期的诉讼程序不包含双方陈述的步骤,而可能是铭文对双方在案件中的发言有所省略。

“寇禾”案中,诉讼程序方面还有一个值得注意的地方,即所谓的再次起诉。由“寇禾”案可以知道,再次起诉仍然是向同一个裁判者(东宫)提出,与后世的上诉截然不同,而有的学者却将其混为一谈[16]14。所谓的上诉是基于审判层级的存在而存在的,而在西周时期的宗法社会中,应该并没有后世集权社会所带来的审级观念,所以西周时期案件中的再次起诉与后世的上诉应该区别开来看,不可混为一谈。

(二)金文其他案例反映的诉讼程序

在“寇禾”案中,我们看到了如上的诉讼程序。那么,西周时期的诉讼程序是否确实如此呢?以下,我们将对西周金文中几个著名的案例进行分析,以此来确定这种诉讼程序是否具有普遍性。

1.五祀卫鼎铭文[17]1506

案件的大致内容是说,被告方的邦君厉曾经答应给予原告方的卫五田,但实际上并没有给,所以原告方起诉要求被告方履行约定,裁判官通过询问确定了事实,并将四田(最后交付的是“四田”,而根据铭文开篇所讲,争议标的应是“五田”。关于这个问题,目前未有定论,其对于诉讼程序的理解并无影响,故此处不再赘述)。在划定之后交给了原告方的卫[18]。由铭文内容可以看到,本案的诉讼过程中,第一步是起诉,之后裁判官对被告方进行了询问,然后被告进行了陈述(承认了原告方所述事实),最后是案件得到执行。具体过程如图2:

图2 五祀卫鼎铭文所载案例诉讼程序

五祀卫鼎铭文所载案例的诉讼程序,与“寇禾”案的诉讼程序大体吻合,但仍有一些不同之处。不同之处主要有两点,第一,本案中原被告双方的陈述之间有裁判者的询问;第二,本案在执行之前并未记录判决。

我们知道,金文在叙述一件事时,因为篇幅所限,往往会省略一些内容,诉讼类铭文自然也不例外。“寇禾”案中的争议点主要都发生在当事人之间,所以对裁判者的询问有所省略并不奇怪,而在本案中,被告方的陈述实际上是回答了审判者的询问,所以此处记录了审判者的询问。

关于本案未记录判决的问题,未记录判决并不代表着本案没有判决,因为由之后的执行过程来看,毫无疑问裁判者在本案中作出了对原告方有利的决定。之所以并未将判决记入铭文,可能是因为本案的原被告双方无论是对事实还是执行方案都没有太大争议,所以对其进行了省略。

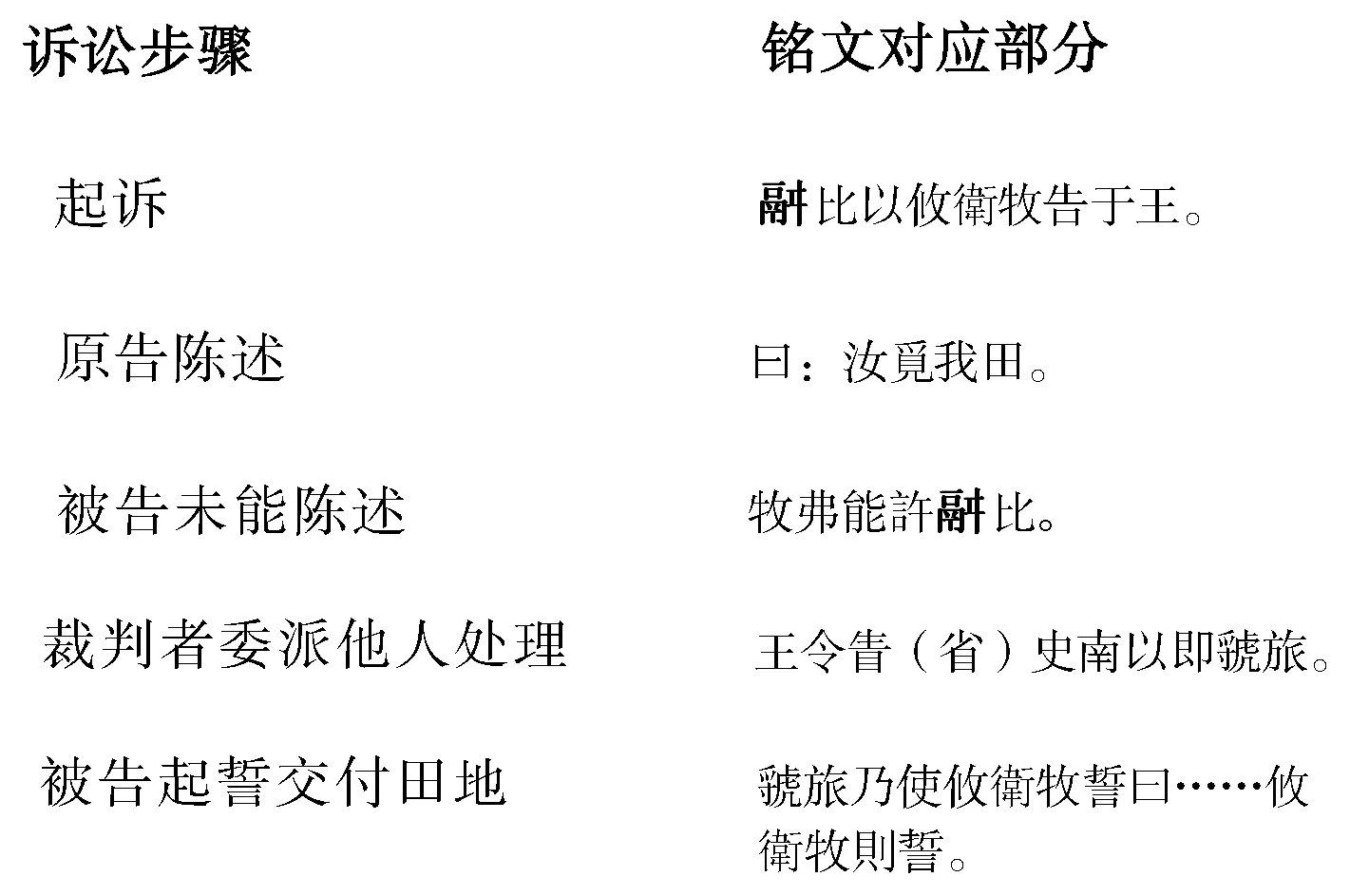

由铭文可见,本案的诉讼过程中主要有如下几个步骤。第一步,起诉;第二步,原告陈述;第三步,被告未能陈述;第四步,裁判者(周王)委派其他人处理;第五步,被告方起誓交付田地。具体过程如图3:

图3 比鼎铭文所载案例诉讼程序

本案中的被告方未能记录,其实恰好印证了被告有所陈述是一种常态,正因为此处与常例不同,所以才会有所记录。而周王将案件委派他人处理也并不奇怪,只是处理案件的一种手段。最后,被告方在起誓以后,田地的交付已成定局,所以本案可能省略了田地最终的交付,例如上文中的五祀卫鼎,便记录了被告在起誓后对田地的交付。

三、西周诉讼程序的总结与启示

通过以上两节的分析,我们可以看到,西周时期的诉讼类金文在诉讼程序方面表现出了不小的共性,所以我们可以认为西周时期的诉讼程序大体如下。

第一,起诉。这是诉讼的第一步,在铭文中,其句式大多为“A以B告/讼于C”,其中的A是原告方,B是被告方,C则是裁判者,例如“寇禾”案中的“(曶)以匡季告东宫”、比鼎铭文中的“比以攸卫牧告于王”。

这里还有一个问题,即关于使用“告”字与使用“讼”字的区别。有学者认为二者并无区别[21]46;有的学者则认为二者有所区别,“讼”字用于平级与下级,“告”字则用于对上级的情况[22]。考之于金文,难以确定二者的使用是否与上下级有关,而且《说文》云“诉,告也”[23]56,《玉篇》又云“诉,讼也”,所以“告”与“诉”在诉讼类金文中可能并无区别。

第二,原告方陈述。原告方的陈述一般要简述纠纷原因,有时还会提出自己的要求,例如“寇禾”案中,曶在再次起诉时要求对方赔偿自己损失的禾。

第三,裁判者询问,被告方陈述。裁判者的询问虽然在金文中并不多见,但由五祀卫鼎铭文可知,其确实是存在的。而且在诉讼中,由常理推测,裁判者肯定会就争议问题进行询问。被告方在陈述时,如果对原告方所述事实有不同意见,则会进行争辩,若无争议则会承认原告所述事实(例如五祀卫鼎)。同时,若被告方对原告方所述事实没有异议,铭文中有时会省略被告方的陈述(如“寇禾”案)。

第四,裁判者进行裁决。在案件没有太大争议的时候,铭文常对裁决内容进行省略,而着重记录执行情况(例如五祀卫鼎、比鼎)。

第五,执行裁决。铭文一般对于裁决的执行会用很大的篇幅进行记录,这可能与作器者多为胜诉方,胜诉方需要完整记录所获得的财产有关系。同时,在田土纠纷中,执行前败诉方会通过“誓”这种行为来保证裁决的执行(五祀卫鼎、比鼎)。

以上的五个步骤应该是西周时期诉讼程序中基本的五个步骤,它们在每一个案例中都得到了贯彻。除此之外,我们还可以看到西周时期诉讼过程中的调解、双方协商和解等情况,但无论如何,它们均是基于这样的诉讼程序进行的。

通过对西周诉讼程序的了解,可以对我们今天的法治建设提供以下几点启示。

第一,西周时期虽然已经有了基本的诉讼程序,但毕竟还处于很不成熟的阶段,当时人对程序并不重视,所以在金文记录的案件中,才会对一些诉讼关键步骤进行省略,甚至在“寇禾”案中,被告还当庭向原告提出和解协议。这种轻程序的思想从西周时期开始,其影响可以说直到今日,而这一点无疑是我们在建设法治社会时要极力避免的。只有让社会大众产生程序与实体同样重要的想法,程序正义才可能真正得到完全的保障,法治社会的建设才能更加完善。

第二,从现有材料来看,西周时期的裁判官尊重当事人的意愿。例如,在“寇禾”案中,原告与被告在起诉后达成了和解,所以裁判官并未再干涉双方。这与我们今日的情况无疑不谋而合,在今日的诉讼中,我们一定也要充分尊重当事人的意愿并保障他们的权利。

第三,从现有材料来看,西周时期的当事人很尊重裁判官的判决。文中出现的几份诉讼金文,双方当事人最后不是基于判决和解,就是均好好地执行了判决,体现出了对判决结果的尊重。而在今天,法院判决得不到遵守的例子仍然司空见惯,这一点在民事判决中尤为明显。这正是法制建设仍然不充分的表现,若要真正建设法治社会,必须使社会大众尊重裁判官的判决,这是法治社会的基础。

[1]中国社会科学院考古研究所.殷周金文集成:编号02838[M].北京:中华书局,2007.

[2]毕沅,阮元.山左金石志[M].仪徵阮氏小琅嬛僊馆刊本,清嘉庆二年.

[3]阮元.积古斋钟鼎彝器款识[M].自刻本,清嘉庆九年.

[4]严一萍.金文总集[M].台北:艺文印书馆,1983.

[5]李学勤.论曶鼎及其反映的西周制度[J].中国史研究,1985(1).

[6]刘心源.奇觚室吉金文述[M].自写刻本,清光绪二十八年.

[7]马承源.商周青铜器铭文选:第三卷[M].北京:文物出版社,1998.

[8]吴镇烽.商周青铜器铭文暨图像集成:编号05243,第11册[M].上海:上海古籍出版社,2012.

[9]松丸道雄.西周后期社会所见的变革萌芽——曶鼎铭解释问题的初步解决[M]∥田建国,黄金山,译.日本学者研究中国史论著选译:第三卷,北京:中华书局,1993.

[10]张经.曶鼎新释[J].故宫博物院院刊,2002(4).

[11]郭沫若.两周金文辞大系图录考释[M].上海:上海书店出版社,1999.

[12]于省吾.双剑誃吉金文选[M].北京:中华书局,2009.

[13]李学勤.论曶鼎及其反映的西周制度[M].中国史研究,1985(1).

[14]胡留元,冯卓慧[M]夏商西周法制史[M].北京:商务印书馆,2006.

[15]冯卓慧.商周民事经济法律制度研究[M]北京:商务印书馆,2014.

[16]王晶.西周涉法铭文汇释及考证[M].北京:中国社会科学出版社,2013.

[17]中国社会科学院考古研究所.殷周金文集成:编号02832[M].北京:中华书局,2007.

[18]王沛.西周金文法律资料辑考(上)[J].中国古代法律文献研究:第七辑,北京:社会科学文献出版社,2013.

[19]中国社会科学院考古研究所.殷周金文集成:编号02818[M].北京:中华书局,2007.

[20]王辉.商周金文[M].北京:文物出版社,2006.

[21]杨树达.积微居金文说[M].上海:上海古籍出版社,2013.

[22]陈公柔.西周金文诉讼辞语释例[J].先秦两汉考古学论丛,北京:文物出版社,2005.

[23]许慎.说文解字[M].北京:中华书局,1963.

Abstract:Inscriptions on Huding are one of the important materials to study the history of the Western Zhou Dynasty.There are two complete cases,which involve the various aspects of the law at that time.By the second case(“Kou He” case),we can understand the Western Zhou Dynasty proceedings.There are mainly following steps in the legal procedures.The first step is to prosecute; the second step is that the judge makes the initial judgment; the third step is that the defendant proposes a reconciliation program; the fourth step is that the plaintiff goes on to prosecute if reconciliation is not reached.The fifth step is the second judgment; the sixth step is that the two sides reach a settlement based on the referee.On this basis,combined with other Western Zhou’s litigationinscriptions on ancient bronze objects,we can know that the Western Zhou Dynasty litigation procedures have five basic steps: first,prosecution; second,the plaintiff’s statement; third,the judge asks questions; the fourth,the judge makes a verdict; the fifth,to execute the verdict.These five steps in the current findings of the Western Zhou Dynasty litigation inscriptions basically have been implemented.The litigation process in the Western Zhou Dynasty can also be enlightened to the construction of the rule of law in modern times,such as respect for the verdict,and safeguarding of the will of the litigants.

Keywords:Huding; “Kou He” case; Western Zhou proceedings

(责任编辑:董兴佩)

WesternZhouDynasty’sLegalProceduresandItsEnlightenmentintheCaseof“KouHe”fromtheEpigraphofHuding

HUANG Hai

(InstituteforChineseAncientLegalDocuments,EastChinaUniversityofPoliticalScienceandLaw,Shanghai200042,China)

D929

A

1008-7699(2017)04-0035-08

2017-01-30

国家社会科学基金项目“新出金文、简牍所见周秦法制变革研究”(16BFX018)

黄 海(1989—),男,甘肃天水人,华东政法大学古籍整理研究所博士研究生.