高职院校养老服务类专业人文课程建设探究

段 赟

(钟山职业技术学院 康复与护理学院,江苏 南京 210049)

高职院校养老服务类专业人文课程建设探究

段 赟

(钟山职业技术学院 康复与护理学院,江苏 南京 210049)

在分析高职院校养老服务类专业人文课程建设的背景和现状的基础上,找出其存在的问题,并从改革组织架构、分解课程模块、优化教师配置、改革考核机制、营造“大人文”环境等方面,探讨人文课程建设的对策与途径。

高职院校;养老服务;人文课程

随着人口老龄化的到来,养老服务类人才的缺口越来越大,而对于养老服务类专业人才的培养,许多高职院校都在不断地探索和实践,特别是近年来,结合用人单位和毕业生的市场反馈,高职院校对养老服务一线到底需要什么样的人才,有了较为深刻地了解。在学生的众多能力和素质中,人文素质已成为用人单位越来越看重的素质之一。本文在分析阐述高职院校养老服务类专业人文课程建设的背景、现存问题的基础上,从组织架构、课程模块、师资队伍建设、课程考核方式改革等方面入手,建设符合社会需求的人文课程,突出养老服务类人才人文素质的培养。

1 养老服务类专业人文课程建设的背景

我国的高职教育在快速发展的同时,“轻人文教育”成为较为普遍的现家。特别是从各院校各专业学生顶岗实习以及毕业生就业单位反馈的整体情况看,用人单位对高职学生的表现总体满意:认为他们的专业技能较高、进入工作角色速度较快。但部分学生在社会责任感、敬业精神、吃苦耐劳、与人沟通合作等方面还有一些欠缺,主要表现在:安全意识较差,不能严格遵守实习单位规章制度;缺乏团队合作和集体主义精神,人际关系紧张;语言文字表达能力较差,基本的写作能力欠缺;特别是在养老服务行业第一线的学生,有的眼高手低、嫌脏、嫌累,不能很好地沉下心来工作……,这些都影响了学生的成才,影响他们职业生涯的发展[1]。

通过分析,我们不难看出,这些问题都与学生的人文素质缺乏有关。反观我们的高职教育,在人文课程设置、人文环境的塑造等方面,确实存在不足。尽管多年来,学校也在积极探索学生人文素质培养的途径,进行人文课程的教学改革,但在人文课程建设方面依然存在一些问题。

2 养老服务类专业人文课程设置的现状

随着老龄化社会的到来,越来越多的高职院校开办了养老服务类专业,用以培养具备社会、管理、护理、康复等学科知识,掌握现代老年服务与经营管理方法的高技能、高素质养老服务应用型人才。

高职院校养老服务类专业在课程设置上,一般分为老年生活护理能力、老年社会工作能力、老年心理护理能力、老年康复保健能力、学生人文素质的培养等模块,每个模块设计相关课程。大部分院校由于专业总课时有限,人文模块的课程除了思想道德修养与法律基础、大学生职业生涯设计等学校统一安排的公共课之外,只有少数的人文类相关课程,如现代商务礼仪、公共关系学、应用文写作等。从总体来看,人文课程在总课时中所占的比重较小,不利于学生人文素质的培养。

3 人文课程建设方面存在的问题

3.1课程边缘化现象严重

受传统教育模式的影响,高职教育中仍然存在重技能轻人文的倾向,加之学校教学工作都以专业建设为出发点和落脚点,课程设置也以各专业的核心和主干课程为主,把培养学生专业核心能力的课程作为重点,占用大部分的时间和学分,而培养学生人文素质的相关课程却始终处于从属地位,占用的时间和学分也被极力压缩。不仅如此,从学生角度来讲,很多学生也认为自己只要把专业核心技能课学好即可,人文素质类课程是“边缘化学科”,只要考试通过拿到学分就可以,不用下大力气学。多方面的因素导致学校、教师和学生对人文素质类课程的重要性认识不足、投入不够,人文课程边缘化现象较为严重[2]。

3.2课程比例不足

在课程设置上,作为只有三年制的高职院校,学习的总课时是有限的,除去在实习单位实习实训的时间,留给学生在校学习的时间一般只有两年,在这有限的时间里,专业课程和实践操作课程需要占用大量的时间,留给人文素质类课程的时间很少,加之思想道德修养与法律基础、职业生涯规划等公共课程,真正留给人文课程的时间少之又少,极大地制约了人文课程的建设。

人文课程比例不足的同时,课程本身也缺乏科学性、丰富性。人文素质类课程是一个系统,包含了多个领域,需要开设的课程种类也较多,对课程的科学性和丰富性也有较高要求,而目前高职院校人文课程的情况是:课程开设零散、随意性大,缺乏科学的规划,课程的科学性和丰富性有待提高。

3.3教学模式传统单一

人文素质类课程目前仍然以教师的传统讲授为主要形式,教学模式单一。大多数教师在授课时,仍然采用教师讲解、点评的传统套路,教学局限于课堂,课堂的趣味性和丰富性不足。虽然近年来,高职教育一直在倡导教学改革,要求教师采用多种教学方法提高课堂效果,以学生为主体,激发学生的参与意识,让学生“在做中学,在学中做”。但在实际教学中,传统的讲授法依然占据主导地位,教师没有时间实施课外相关教学活动,也在一定程度上制约了教学效果。

3.4考核方式单一

目前,大多数高职院校人文类课程依然采用闭卷或开卷的书面考试形式,用单一的考核方式考查学生对课程的掌握情况,不能综合运用创作、演讲、实操表演等其他形式来考查学生,考核方式单一,不利于激发学生学习人文类课程的热情。人文素质的培养是潜移默化的过程,教学效果不可能立竿见影地展现出来,因此单一的考核方式必须改革。

4 人文课程建设的策略与途径

4.1改革组织架构

高职院校养老服务类专业不是单一的专业,而是涵盖了养老服务、护理、康复等多专业的大健康专业群,因此为了统筹专业群各专业人文课程的发展,必须要改革组织架构,发挥资源优势,打通专业壁垒,由专业的机构和人员来统筹加强人文课程建设。同时要根据统一管理和分类管理相结合的原则,既有各专业的人文课程,又要有突出各专业特点的特色人文课程,并和各专业课程协调起来,将人文素质的培养真正落实到各专业的人才培养方案中[3]。高职院校要改革组织架构,设立专门的教研室,统筹养老服务与管理、社区管理与服务、康复治疗技术、护理等大健康专业群所辖专业的人文课程,在符合各专业人才培养方案的前提下,做到人文课程的统一设置、规划,从组织架构上保证人文课程的建设。

4.2分解课程模块

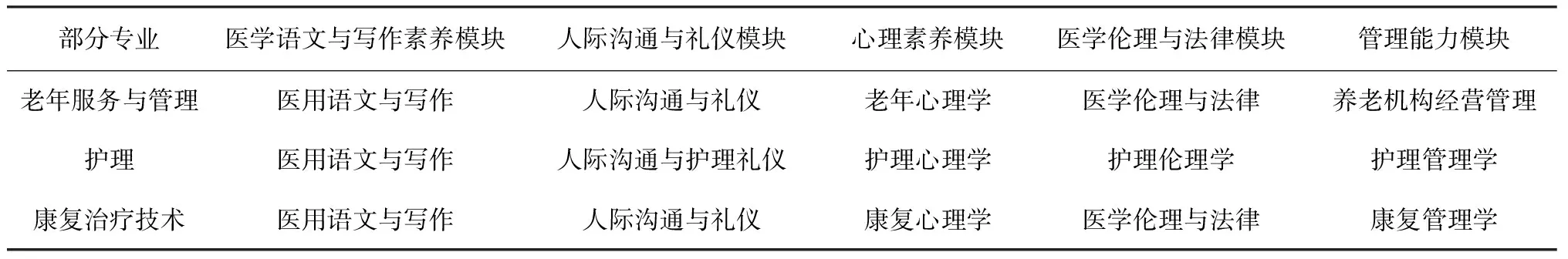

高职院校要积极适应各专业社会需求,结合用人单位对学生的评价和要求,在反复论证和实践的基础上,探索适应养老服务类各专业培养要求的人文课程模块。人文课程的丰富性,决定了课程模块的多层次性,要本着全面提升学生人文素质的原则设置课程。在课程的时间安排上,要配合专业课程,合理分配各学期课程,保证大学期间的每个学期都会有相关人文课程,使人文素质的培养贯穿整个大学时期。高职院校养老服务类人文课程模块大致包括:医学语文与写作素养模块(具体课程有医用语文、应用文写作等);人际沟通与礼仪模块(具体课程有现代商务礼仪、人际沟通等);心理素养模块(具体课程按专业不同,分为老年心理学、康复心理学、护理心理学等);医学伦理与法律模块(具体课程有医学伦理与法律、护理伦理学等);管理能力模块(如有针对老年专业的养老机构经营管理、针对护理专业的护理管理学等)。

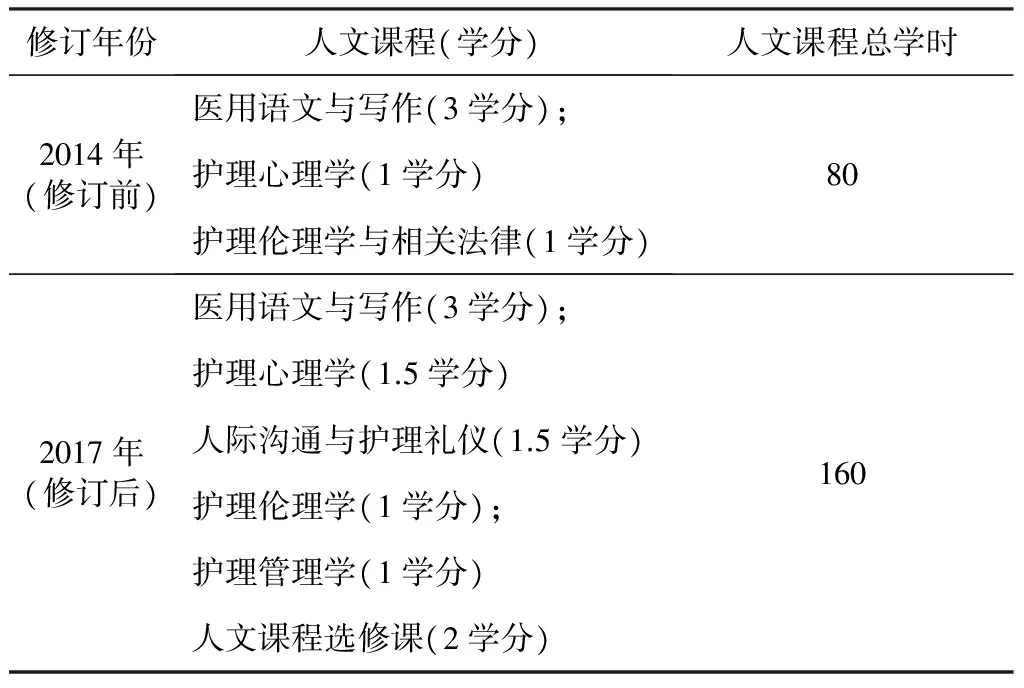

以笔者所在的钟山职业技术学院为例(见表1,表2):表1为养老服务类部分专业人文课程模块对应课程;表2是以护理专业为例,比较人才培养方案在修订前后人文课程的变化情况。

表1 养老服务类部分相关专业人文课程模块对应课程

表2 护理专业2014年和2017年人才培养方案修订前后人文课程的变化情况

注: 1学分为16学时

4.3合理优化教师配置,加强教师专业化建设

高职院校要注重教师的专业化建设,合理优化配置教师资源,发挥专业优势,提升教学效果。可以根据教师的专业背景,让教师承担相关模块人文课程的教学工作,例如:语文与写作模块的课程,可以由有中文知识背景、长期担任写作课程的教师承担;心理模块的课程,由有心理专业知识背景的教师承担;管理和伦理类课程,由相关专业的教师来讲授。同时,专业化还体现在有些课程的授课过程中,可以把某门课程的内容分解,将各部分的内容交给最专业的教师。比如大部分高职院校养老服务大健康类的护理专业都开设有“人际沟通与护理礼仪”课程,在授课时,可以由专职人文教师承担通识部分的讲解,由护理专业教师或邀请来自行业一线的专家承担护理专业礼仪内容的讲解,这样,可以将教师资源优化配置,做到专职和兼职教师相结合,提高授课的专业化水平。多位教师共同完成一门课程,精心进行培养,激发学生的学习兴趣,增强学生的学习获得感,提高教育教学质量。

4.4改革考核评价机制,多维度评价学生

人文素质的培养是长期潜移默化的过程,是“润物细无声”般地渗透与感化,因此,要改革“一张试卷定胜负”的传统考核方式,综合运用平时考核+期末考核+课外考核的多侧面、多层次的考核方式,把人文课程的考核贯穿于人文素质培养的全过程[4]。以多数院校都开设的“人际沟通”课程为例,该课程主要培养学生具有良好的沟通素质和礼仪修养,除了一些基本的理论知识外,更重要的是通过练习和实践,把沟通和礼仪素养落实在平时的一言一行中。该课程的考核可以采用全方位、多层次的形式:比如按照总成绩=平时成绩(包括课堂出勤、课堂回答问题、平时作业的完成情况等)+实操比赛得分(平时课堂上可以设计两次礼仪实操比赛)+期末试卷成绩(主要考查学生相关知识的掌握)+课外活动得分(在课外举行的各种比赛和活动中,有关于此项的得分等),将沟通和礼仪素养的培养贯穿于课上和课下、校内与校外多个环节,真正提升学生的素质。好的评价机制能够有效促进教师教学方式和学生学习方式的转变,提高教育教学质量。

4.5注重“显性”和“隐性”人文课程的结合

“显性”课程指专业人才培养方案中所设置的课程,“隐性”课程指除课堂之外的人文课程,包括实习实训场所开设的各种讲座、课程、活动,课外校园文化建设中所蕴含的各种人文氛围[5]。“隐性”课程可以有效地补充课堂学习,延伸人文课程的深度和广度,成为构建“大人文”教育环境的重要部分[6]。作为教育工作者,要通过开展各种课外活动,充分利用每一次活动、每一场讲座的机会,给予学生职业荣誉感、职业尊严、职业能力的教育,让学生在活动中受到感染和熏陶,提升人文素质。作为养老服务类专业的教师,还要利用养老服务机构、康复医院等实习实训基地的教育资源,拓展第二课堂,让学生在实习的同时,积极聆听机构专业人士的讲座、课程;积极组织和参与各种社会活动,让学生在服务社会的同时,提升自身的专业素质和人文素质,有效延伸课堂教学。总之,要运用多方资源、力量,不断营造和培育“大人文”教育环境,让学生人文素质的培养无时不在、无处不在,潜移默化地培养、提高学生的人文素质。

总之,高职院校要培养专业能力强、专业技能扎实、知识面广、人文素质高的养老服务类人才,人文课程建设是很重要的一个环节。只有科学、合理地构建人文素质课程体系,加强人文课程建设,才能将学生人文素质的培养落到实处,扎实推进、稳步提高。

[1] 李卫东.高职“人文素养”课程教学改革思考[J].职业教育研究,2014(4):96-98.

[2] 裴军.大课程视野下高职人文素养课程建设思考[J].济源职业技术学院学报,2012(12):101-104.

[3] 张瑞瑞.高职人文综合素养课程的开发与实践[J].职业技术教育,2012(14):34-36.

[4] 许峰.养老服务人才培养体系构建路径与策略: 基于涉老职业教育的视角[J].社会福利,2016(9):9-12.

[5] 陈荣荣.高等职业技术院校的人文教育及其体系构建[D].上海:复旦大学,2008:37-38.

[6] 段赟.浅谈高职高专院校养老服务类人才人文素质的缺失及对策[J].文教资料,2016(22):126-127.

〔责任编辑: 张 敏〕

DiscussionontheconstructionofhumanisticcurriculumofSpecialtyofServicefortheAgedinhighervocationalcolleges

DUAN Yun

(School of Rehabilitation and Nursing, Zhongshan College of Vocation and Technology, Nanjing 210049, China)

Based on analyzing the culture background and the present situation of construction of humanistic curriculum of Specialty of Service for the Aged in higher vocational colleges, this thesis aims to find out the existing problems, and explore the ways and countermeasures for constructing the system of humanities from the reform of organization structure, decomposition of course module, optimization of teachers, reform of evaluation mechanism and creation of a “Humanistic” environment and other aspects。

higher vocational education; service for the aged; humanistic curriculum

G642.0

C

1008-8148(2017)04-0090-04

2017-06-26

江苏省高校哲学社会科学基金项目2015年(2015SJD297)

段 赟(1983—),女,山西阳泉人,讲师,硕士,主要从事人文课程教育、应用文写作等方面研究。