京津冀协同发展战略框架下天津城市功能提升的路径选择

臧学英 王坤岩

京津冀协同发展战略框架下天津城市功能提升的路径选择

臧学英 王坤岩

加快京津冀协同发展是新常态下推动我国区域经济协调发展,实现中国经济与世界经济转型对接的重大战略。京津冀协同发展的战略基础是明确三地的功能定位,以实现优势互补、合作共赢。其中,天津由于在协调区域发展中承担着重要作用,其城市功能的充分发挥是京津冀协同发展战略的关键环节。本文以城市功能相关理论为基础,以天津城市功能演化的历史轨迹为参照,系统考察了京津冀协同发展战略框架下,天津城市功能新定位的逻辑架构。在此基础上,对天津城市功能发挥中存在的若干瓶颈问题进行了深入剖析,并进一步对提升天津城市功能提出了有针对性的对策建议。

京津冀协同发展;天津城市功能;提升路径

京津冀协同发展是新时期推动我国经济转型升级、实现区域协调发展的重大国家战略。京津冀协同发展,其本质是通过优化区域发展布局,科学确定城市功能定位,实现“优势互补、互利共赢”。京津冀协同发展上升为国家重大战略高度,目的在于通过京津冀协同发展的实践探索和模式创新,为我国区域经济一体化发展树立新的典范,以推动改革开放向纵深发展。京津冀协同发展的关键是明确三地功能定位。北京、天津、河北三地在地理区位、资源禀赋、发展水平等方面存在明显差异,只有因地制宜,最大限度地发挥各自优势,降低区域之间行政壁垒与冲突,才能发挥最大的系统功能,实现区域整体利益最大化。

天津在京津冀区域中具有特殊地位。在我国的三个主要区域经济增长中,“长三角”“珠三角”发展相对较快,基本形成多中心、全方位的集聚发展优势。而长期阻碍京津冀区域一体化发展的重要因素是该区域内部发展的不平衡。北京是全国的首都,政治、经济、文化发展优势都十分显著,是当前国内最发达的城市之一。天津依托滨海新区开发开放优势,近些年发展迅速,已经成为京津冀乃至我国北方地区发展的新引擎。相比较而言,河北省的11个城市发展滞后。以经济总量(GDP)指标为例,2015年,京津冀区域13个城市中,经济总量最大的北京市(2015年实现生产总值22968.6亿元)是经济总量排名第二的天津市(2015年实现生产总值16538.2亿元)的1.4倍,是经济总量最小的衡水市(2015年实现生产总值1220.0亿元)的18.8倍[1]。实现京津冀协同发展,缩小发展差距是关键。而在这一过程中,天津需要发挥关键的“承上启下”作用。因此,准确把握天津在京津冀协同发展中的功能定位,有针对性地提升天津的城市功能,不仅是推动天津发展的重要举措,也是实现京津冀协同发展战略的关键环节。

一、城市功能的理论诠释

功能是事物或方法所发挥的有利的作用[2]。对于城市功能的理论研究是随着城市功能的发展而不断演进的。马克思和恩格斯通过研究指出,原始城市的主要功能是军事防御功能;随着社会分工的扩大,城市有了作为地域政治中心的政治功能,并逐渐衍生出文化功能和生产功能,但古代城市的经济功能并不明显。到了近代,随着资本主义工业和近代城市的出现,城市功能有了质的飞跃,逐渐形成了工业中心、贸易中心,并在此基础上衍生出科技中心、信息中心、金融中心、交通运输中心等功能[3]。西方学界关于城市功能的研究已经形成了较为成熟的理论体系,如中心地理论、增长极理论等。中心地理论是研究城市空间组织和布局、探索最优化城镇体系的一种城市区位理论,由德国城市地理学家克里斯·塔勒于1933年提出。该理论认为,中心地(城市)的基本功能是作为其影响区的服务中心,为其影响区提供中心性商品和服务,如零售、批发、金融、管理、行政、专业服务等[3]28。增长极理论由佩鲁于1955年首先提出,经过不断发展完善,成为区域经济学的理论基石,被广泛用于解决各种区域发展和规划问题。该理论认为,增长极(经济中心或中心城市)主要具有生产、贸易、金融、科技、人才、信息、交通运输、服务、决策中心等多种功能效应。国内对于城市功能的研究兴起于改革开放以后,是随着我国城市的快速发展而发展的。国内理论界在西方学界研究的基础上,进一步对城市功能的概念和内涵进行了归纳、总结、创新。孙志刚(1998)认为,城市功能的本质是使人口流、智力流、物质流、能量流、资金流、信息流的集聚和扩散成为可能,以产生巨大的集聚经济效益。张思言(1988)指出,城市功能是指城市在一个国家和地区范围内担负的职责和发挥的作用[4]。洪银兴(2003)指出,城市的功能即是城市作为一个区域的市场中心、信息中心、服务业中心[5]。胡欣、江小群(2005)认为,城市的内涵和本质,并非它的城郭如何雄伟,建筑如何漂亮,也不是城市建制的悠久,行政级别的高低,而主要是它的城市功能如何,包括市场功能、信息功能、服务(金融、保险、交通、通信等)功能、文化功能、居住与环境功能等等[6]。高宜程等(2008)从城市地理和城市规划学的角度出发,认为城市功能指某城市在国家或区域中所起的作用或承担的分工[7]。陈柳钦(2011)从自然辩证法视角进行分析,认为城市功能是指具有特定结构的城市系统在内部和外部的物质、信息、能量相互作用的关系或联系中,所表现出来的属性、能力和效用,包括对内功能和对外功能两部分。城市功能的存在并不是孤立的,而是依赖于特定的地域空间[8]。肖周燕(2015)在研究城市功能定位及其人口调控规模时指出,每个城市承担着保证其发展的资源、工业、建筑、交通、商业、金融、文化服务和行政中心的基本功能[9]。

可见,城市功能是随着城市的发展而发展的,是一个动态、系统的概念,其内涵应包括如下规定性:

1.城市功能是一个历史范畴。首先,城市功能的演化是一个历史过程,不同社会发展阶段的城市具有不同的功能。如在奴隶社会,城市的主要功能是防御和宗教功能;在封建社会,城市的主要功能是政治功能和商品交换功能;工业革命以后,随着生产方式的变革,经济快速发展,城市功能日新月异,由生产中心功能发展而兼具政治中心、贸易中心、金融中心、科技中心、信息中心等多种功能。其次,城市功能的发展变化是城市历史累积的结果,新的城市功能的产生是在原有城市功能的基础上发展衍生而来。因此,从历史的角度考察,城市的功能是一个不断完善的过程。最后,对于特定的城市,其功能的发展并非是一种完全的递增过程。在某些情况下,城市功能会发生退化,从而使城市功能的发展轨迹呈现一种曲折上升的趋势。

2.城市功能是由城市所在的区域环境决定的。城市功能的发挥是通过与区域内其他城市(地区)的物质、能量、信息交换而实现的,即所谓的集聚和扩散效应。所在区域系统的整体发展需求以及系统内部各单元之间的交互作用决定了城市应该发挥什么样的功能。首先,在不同的地域范围内,城市功能,尤其是中心城市功能的作用方式和作用强度是不同的。在越大的地域范围内,城市功能的作用强度越大。其次,当城市所在的区域环境发生变化时,如区域发展的自然条件、愿景目标、战略选择等发生变化时,城市的功能也必然发生相应的变化。最后,对于特定城市而言,当区域中其他城市的功能发生变化时,导致该城市的功能也发生变化,例如,区域内某一城市经济功能的强化会导致其他城市经济功能的弱化。需要说明的是,这种城市间功能强度的相对变化是从区域系统的整体角度进行考察的,而并非针对孤立的城市个体,城市功能的相对弱化并不是作为一般意义上的城市功能的绝对退化。

3.城市功能是一个复杂系统。随着人类经济活动和社会联系的日益复杂化,城市功能也必然由单一而转向复合。归纳来讲,现代意义上的城市,其功能主要包括政治中心、经济中心、文化中心、科技中心、信息中心、金融中心、贸易中心、交通运输中心等功能。城市功能是由上述各项功能复合而成的复杂系统。城市功能系统中的各项功能相互影响、相辅相成,协调运行而体现出城市功能系统的特性,并产生“1+1>2”的系统效能。其中,政治中心功能是基础,文化中心功能是保障,经济中心功能是支撑,而科技中心、信息中心、金融中心等功能是由经济中心的功能衍生而来的,同时也是对经济中心功能的有力支撑。

通过以上梳理,我们知道,对天津城市功能的分析应该遵从以下原则:第一,从历史发展的角度考察天津的城市功能。因为城市功能的演化过程和演化规律是新的城市功能发展的基础。对城市功能发展的规划不能脱离其现实基础。第二,从区域发展全局的角度考察天津的城市功能,因为城市功能只有在城市与城市外部区域的联系中才能获得价值和意义,只有从区域的宏观角度分析城市功能演化升级的外在影响因素及其作用机制,才能更好地把握城市功能发展的方向[10]。对天津城市功能的研究要与时俱进,在当前的时代背景下,就是要将天津城市功能置于京津冀协同发展的整体框架下,从区域发展战略全局进行考察。第三,从系统的角度考察天津的城市功能。在明确天津城市功能系统构成的基础上,要分析各项功能的相互关系、作用机理与机制。这是提升天津城市功能的基本前提。

二、天津城市功能演变的历史考察

(一)近代天津城市的崛起

天津最早建制于金末,约在金贞祐二年(1214年)前,随着天津漕运和盐业的发展,三岔河口一带日益兴盛。统治者为保障中都(首都,今北京)及漕盐储运的安全,在三岔河口建立直沽寨,使其从单纯的漕运枢纽发展成为兼具军事功能的畿辅重镇。“直沽”是天津城市发展过程中最早的名称,直沽寨则是天津最早的建置。天津这一名称出现于明永乐初年,意为天子渡过的地方(因朱棣曾于此渡河南下夺取政权)。明永乐二年(1404年),天津作为军事要地而正式设卫(明朝的一种军事建制)。此后,随着天津城市的发展,人口不断增多,经济社会事务日益繁盛,天津的行政建制不断提升。至清雍正九年(1731年),天津已成为下辖6县1州的天津府[11]。从建制到封建社会后期的600多年间,天津发展缓慢,城市功能以交通枢纽功能和军事功能为主。

1840年以后,由于社会动荡,天津的行政建制经过数次变化,历经直隶总督衙门、天津县(直隶省省会)、特别市、省辖市、行政院辖市、直辖市等,这虽然影响了天津的发展,但同时也为天津崛起于近代中国舞台创造了机会。1860年,西方列强迫使清政府开辟了天津口岸后,大量国际资本涌入天津,天津官僚资本和民族资本也相继兴起。各种洋行、工厂、码头林立,商品生产较为发达,国内外贸易空前活跃,人口集聚加速,城市规模不断扩大。从20世纪初到第一次世界大战后的25年间,天津的机器制造业、棉纺织业、面粉业、化学制造业等民族工业迅速发展,成为我国北方最重要的纺织业中心、面粉业中心和机器制造业中心,同时也成为中国北方资金雄厚的金融中心和内外贸易发达的贸易中心。这一阶段,天津城市的经济功能得到极大提升,逐渐成为中国北方的经济中心。

(二)新中国成立后经济地位的曲折变化

新中国成立以后,随着中国经济社会发展形势的变化以及行政建制的反复调整,天津在全国经济地位的变化经历了曲折的发展过程,从而导致天津城市功能提升缓慢。

新中国成立初期,旧中国遗留下来的经济基础十分薄弱,生产力分布畸形,工业偏集于东部沿海一隅,全国工业总产值的77%以上集中在不到国土面积12%的东部沿海狭长地带。天津作为旧有的工业基地和金融商贸集聚区,在中国北方的经济中心地位十分凸显。1952年,天津工业总产值占全国的比重达到5.6%,是北京的两倍多。此后,为改善旧中国遗留下来的生产力分布极端不合理状况,推动全国建设,国家发展战略开始转向区域平衡发展战略,强调平衡发展、平衡布局、缩小差距。在区域平衡发展战略的影响下,国家投资的地区布局大规模向西推进,致使中西部地区的一些城市,如包头、兰州、西安、太原、成都等得到了较快的发展。与此同时,由于片面强调地区的平衡发展,对东部地区投资减少,从而导致沿海老工业基地的作用无法得到正常发挥,上海、天津等老工业城市的经济没有得到应有的发展。统计资料显示,在“一五”计划期间,天津的经济增长速度已开始发生显著变化,在“一五”期初(1953年),天津地区生产总值的年增长率为33.4%,到“一五”期末(1957年)下降为13.5%,其间的1954年则出现负增长的情况[12]。1958年2月,天津由中央直辖市改为河北省省辖市,4月,河北省省会由保定迁至天津。1966年4月,河北省省会由天津迁回保定,天津市降为县级市。到1967年1月,天津市才由河北省省辖市改为中央直辖市。行政建制的频繁波动给天津的发展造成了极大影响,从1958-1967年的10年间,与全国其他城市相比,天津经济增速持续低迷,多个年份出现负增长。由于受全国宏观经济环境的影响,即使是1967年恢复直辖市建制后,天津发展也未见起色。

在这一时期,受国家区域发展战略变化以及行政建制变动的影响,天津在全国的经济地位明显下滑,经济中心、交通运输中心等主要城市功能没有得到应有发挥;同时,受国际形势影响,作为对外贸易枢纽的贸易中心功能也一度退化。尽管如此,凭借新中国成立前雄厚的制造业基础,天津保留了一定的工业发展实力,城市规模也因平稳的国内环境而得到适当发展,这为此后天津的再次崛起提供了条件。

(三)改革开放与滨海崛起

党的十一届三中全会以后,党和国家工作重点转移到社会主义现代化建设上来,区域发展政策转向以鼓励东南沿海发展为特征的非平衡发展战略,设置深圳、珠海、汕头、厦门四个经济特区,开放广州、福州、宁波、上海、烟台、天津、大连等港口城市和多个经济开放区。这种区域不平衡发展战略的实施大大改善了沿海地区的投资环境,有力地推进了沿海地区经济的快速发展。但是,在对外开放初期,由于过分强调新兴地区和产业的发展,广州、深圳等城市得到了强有力的支持,迅速崛起,而对于上海、天津等老工业基地,由于传统产业缺乏技术改造和产业结构升级,造成这些地区经济增长出现持续不景气。1979年到1990年间,沿海新兴工业区工业总产值增长速度大都在14%以上,而天津只有7.4%,上海仅有6.1%,仅相当于新兴工业区的1/2左右。

1994年3月,天津市委、市政府决定在天津经济技术开发区、天津港保税区的基础上“用十年左右的时间,基本建成滨海新区”,并在《天津市滨海新区城市总体规划(1994-2010)》中,制定了依托中心城区发展的总体思路。经过十年的发展,滨海新区取得了举世瞩目的成就,到2005年,滨海新区建成面积达到188.65平方千米,实现生产总值1623.26亿元,占全市的比重达到43.9%,不仅成为天津市经济增长的重要引擎,而且作为中国经济增长第三极的作用开始显现。由于滨海新区的辐射作用不断加强,2005年11月11日,党的十六届五中全会通过的关于制定“十一五”发展规划建议中,明确提出,“继续发挥经济特区、上海浦东新区的作用,推进天津滨海新区等条件较好地区的开发、开放,带动区域经济发展”,这标志着天津滨海新区正式被纳入国家总体发展战略,并被赋予了与深圳、上海浦东新区相同的综合改革、发展实验区功能和成为中国第三经济增长极的历史使命。此后十年,滨海新区通过体制机制创新推动发展方式变革,发挥出巨大的增长潜力,作为天津经济发展引擎、京津冀区域重要功能区和中国经济增长第三极的作用和地位进一步巩固。

滨海新区的崛起赋予了天津新的城市功能,在基本经济功能得到充分发挥的基础上,作为中心城市的引擎功能和增长极功能不断显现。同时,在天津港保税区不断发展的基础上,作为国际贸易交往平台的交通枢纽功能和贸易中心功能进一步得到提升。

(四)北方经济中心地位的确立

1999年,党的十五届四中全会正式提出“国家要实施西部大开发战略”,加大对西部地区的投资和建设力度。在此背景下,天津作为环渤海区域的中心城市和广大西北内陆地区对外贸易的重要桥头堡而受到重视。但是,在战略实施初期,国家只加大了对西北地区的投入力度,对天津的投入并没有相应增加,从而造成了天津的发展条件与发展目标的不匹配,仅能维持自身作为直辖市功能的发挥,对西北地区的辐射带动作用并不明显。

2006年8月8日,《国务院关于天津市城市总体规划的批复》指出,天津市是环渤海地区的经济中心,要以滨海新区的发展为重点,不断增强城市功能,充分发挥中心城市作用,将天津市逐步建设成为经济繁荣、社会文明、科教发达、设施完善、环境优美的国际港口城市,北方经济中心和生态城市。这一定位对天津城市功能提出了新要求,即在不断增强自身城市功能的同时,要充分发挥北方经济中心功能。从城市功能的角度讲,北方经济中心应包括三个层次的内涵:一是北方航运中心、物流中心、购物中心;二是北方制造业中心;三是北方金融中心、信息中心、科技中心和人才中心。其中,航运、制造业和金融中心是最核心的内容。近十年来,天津市紧紧抓住这三大重点,以滨海新区为依托,推进“一轴两带”全面发展,并致力于将天津建设成为北方对外开放的主阵地,世界级的制造工厂和北方金融运营中心,城市功能得到了全面提升。

三、京津冀协同发展战略框架下天津城市功能的全新定位

(一)京津冀协同发展中天津的功能定位

2014年,京津冀协同发展被提升至国家战略高度。习近平明确提出,要按照优势互补、互利共赢、区域一体原则,加快走出一条科学持续的协同发展路子来。按照上述原则,协同发展战略对区域内三省市进行了更为明确的功能定位。其中,京津冀整体定位是“以首都为核心的世界级城市群、区域整体协同发展改革引领区、全国创新驱动经济增长新引擎、生态修复环境改善示范区”;北京市定位为“全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心”;天津市为“全国先进制造研发基地、北方国际航运核心区、金融创新运营示范区、改革开放先行区”;河北省为“全国现代商贸物流重要基地、产业转型升级试验区、新型城镇化与城乡统筹示范区、京津冀生态环境支撑区”。图1显示了京津冀区域协同发展战略中,整体定位与三省市各自功能定位的关系。

图1表明,天津市在京津冀区域协同发展战略定位中肩负着更为艰巨的任务。其中“北方国际航运核心区”功能是支撑京津冀打造成为世界城市群的主要力量,要求天津与北京共同唱好“双城记”,以天津港为依托,不断提升对外交流的载体功能,打造东北亚主要航运枢纽,提高在世界城市体系中的地位;“全国先进制造研发基地”功能是支撑京津冀区域成为全国创新驱动经济增长新引擎的重要力量,要求天津在现有基础上,以承接非首都功能转移中的高端制造业和科技成果转化型企业为契机,对传统制造业进行转型升级,增强自主研发和创新能力,打造成为世界级高端制造业基地,实现从“天津制造”向“天津创造”的转变。“金融创新运营示范区”和“改革开放先行区”功能是支撑京津冀建设区域整体协同发展改革引领区的重要力量,要求天津继续利用好滨海新区先行先试的政策优势,不断推动体制机制创新,增强改革示范作用,同时,以自由贸易区建设为契机,加快对外开放步伐,实现更大范围内的商业和金融集聚,打造对外经济交往新平台。

(二)全新功能定位下天津面临的挑战

京津冀协同发展战略为新形势下天津的发展明确了新的目标,在城市功能上,要实现从国内中心城市向世界核心城市转变;在发展方式上,要通过创新驱动,完成从“天津制造”向“天津创造”的转变;在发展模式上,要实现从局部改革开放探索向全方位深层次高水平的改革开放转变;在发展效应上,要实现由自我发展向发挥引领示范作用转变。要实现上述发展目标,天津必须克服当前发展中面临的若干问题,突破束缚发展的结构性因素和体制性障碍,努力探索出一条内涵式发展的新路子。

1.京津冀协同发展战略框架下,天津需要实现城市功能和地位的全面提升。从滨海新区开放开发被纳入国家战略开始,天津就被赋予中国经济增长第三极的历史使命。2006年,北方经济中心地位的确立更为天津增加了依托京津冀、服务环渤海、辐射“三北”地区、面向东北亚的历史重任。但是,由于紧邻首都北京,在其强大的极化效应影响下,天津的集聚和辐射功能并未得到有效发挥。《京津冀协同发展规划纲要》对区域整体和三地的新定位,对天津的发展提出了新的更高要求。其中,打造以首都为核心的世界级城市群,要求天津以世界级城市群的核心城市为发展目标,不断提升其在世界城市体系中的地位和发挥应有的作用。而实现这一目标的关键就是与北京唱好“双城记”。世界级城市群发展经验表明,只有实现多中心全方位的整体发展才能形成集聚和辐射合力。目前,京津冀城市群距离世界级城市群的标准还存在一定距离,实现这个目标需要长期坚持不懈的努力,天津作为京津冀“双城”之一的中心城市,必须肩负起支撑首都北京发展,同时带动其他中小城市发展的重要职责。

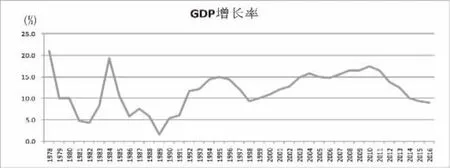

2.新常态下,天津经济发展需要加快完成转型升级。从经济增长的角度看,改革开放至今的三十多年间,天津经历了三次比较明显的经济周期性波动,如图2所示。第一次是从1978-1984年,第二次是从1984-1995年,第三次是从1995-2010年,三次周期的时间跨度逐渐加长,说明我国宏观调控能力在不断提高,经济波动日趋平稳。另外,很明显的是,从2010年开始,随着全国经济发展逐渐步入“新常态”,天津经济增长再一次进入了下行周期。统计资料显示,从1999-2013年的15年间,天津一直保持两位数的增长速度,特别是从2007-2011年的5年间增长速度超过15%,在全国名列前茅。但是,2011年以后,天津经济增速开始放缓,从2012年的13.8%下降到2016年的9.0%。经济放缓的趋势十分明显。在这种宏观背景下,以往以资源消耗和环境污染为代价的粗放式发展模式不可能产生更大的动力来提振经济,同时也不适合新常态下的发展理念,天津亟须探索一种以高新技术为导向、以战略性新兴产业为支点的可持续发展模式。另外,随着中心城区和滨海新区的增长能力日益稳定,从空间布局的角度看,天津也需要培育新的增长动力来保证可持续发展。结合京津冀协同发展战略及非首都功能疏解的阶段性目标,京津之间的一些区县具备较大的发展潜力,可以着力打造成为京津之间的“微中心”。

图2 天津GDP增速(1978-2016年)

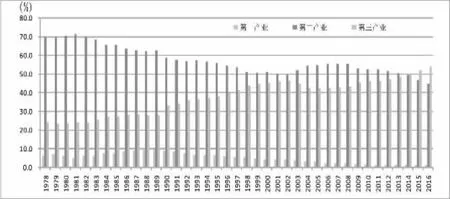

3.新的发展目标下,天津需要突破产业结构调整升级瓶颈。在京津冀协同发展战略框架下,一方面,天津要建设成为高端制造业研发基地,从而必须大力发展高端制造业;另一方面,要打造世界级城市群的核心城市,要实现这一目标,仅依靠制造业的发展是不够的。从国际经验看,世界级中心城市的服务业均较发达,第三产业增加值占GDP的比重一般在80%以上,如纽约为92.7%(2010年),东京为84.9%(2008年),伦敦为91.03%(2008年)。在京津冀城市群中,北京的第三产业比重最高,2015年达到79.8%,已经很接近世界级城市的水平,但天津距此目标还有较大差距。近年来,随着经济发展和城市化进程的加快,天津的产业结构正在朝着三二一的方向发展。具体来讲,农业的比重已经降低到1.2%(2016年数据),但第二产业比重的下降趋势不明显,第三产业的比重虽然已经超过50%(2016年达到54%),但与国内外发达城市相比仍有较大差距。如图3所示。这种情况说明,天津市产业结构的调整正在遭遇难以逾越的瓶颈,制造业的产业链发展无法有效延伸,生产性服务业发展乏力,从而使服务业发展的空间受限,不能实现服务业的升级和集聚,因而导致二三产业的发展不是优势互补,而是互相制肘。因此,急需要通过新的动力来推进产业结构的调整,突破目前的发展瓶颈。

图3 天津市三次产业结构(1978-2016年)

四、全面提升天津城市功能的路径选择

经过多年的探索与积累,天津作为我国区域中心城市功能日臻完善,已经成为一个兼具政治功能、经济功能、文化功能、科技功能、信息功能、金融功能、贸易功能、交通运输功能和职业教育功能等多功能在内的复合型现代化城市。在完善自身城市功能的基础上,天津同时在区域经济和全国经济发展中充当着重要角色,是京津冀城市群的第二大核心城市,环渤海区域的主要中心城市,中国北方的经济中心。在京津冀协同发展战略框架下,天津的城市功能需要进一步提升,关键是要巩固发展实力、提高辐射能力,从区域性中心城市向全国性中心城市和国际性中心城市迈进。要实现上述目标,需要循序渐进,可采取“三步走”战略:第一步,以承接非首都功能转移为契机,加快发展先进制造业,形成集聚优势,打造高端制造业基地,完善京津冀中心城市和“北方经济中心”功能;第二步,加快生产性服务业集聚,形成规模优势,提高空间集聚水平,充分发挥国家中心城市(因为与长三角中心城市上海,珠三角中心城市广州、深圳相比,天津作为全国性中心城市的发展效应不明显)功能,提升在全国范围内的辐射能力;第三步,实现城市功能的转型升级,建设世界级中心城市。即以北方航运中心为基础,以自贸区建设为契机,促进国际贸易和国际金融发展,形成国际性的交通运输枢纽、世界贸易中心和国际金融中心。具体可以采取以下措施:

1.推动产业转型升级,实现创新驱动。当前,我国经济发展进入“新常态”,传统经济增长动力不足,供给侧结构性改革不断深化。通过创新提高供给质量和效率,培育发展新动力,撬动发展新潜能,是天津巩固经济实力、创造发展潜力的有效途径,也是全面提升城市功能的基础。在京津冀协同发展战略框架下,以承接非首都功能转移为契机,不断创新发展方式,能够帮助天津探索出一条内涵式创新发展之路。具体应从以下三方面入手:第一,继续推动战略性新兴产业发展,做精做强具有发展优势的生物医药、高分子材料、航空航天等产业,形成区域特色专业制造基地;第二,将建设科技研发基地与承接首都制造业转移相结合,加大对传统制造业的技术改造力度,形成制造业与科研基地共生的高端制造业集聚区,不断扩大规模优势;第三,推动生产性服务业发展,提升城市产业分工水平,形成生产性服务业集聚优势,进一步调整优化三次产业结构。

2.优化布局城市功能,实现市域协调发展。改革开放三十多年来,天津的崛起先后归因于中心城区的繁荣和滨海新区的腾飞。但在“新常态”下,继续发挥二者的增长潜力面临诸多困难,发展方式转型升级的时间成本较大。在京津冀协同发展战略框架下,天津的远郊区被赋予了新的职能,即打造成为国际化大都市群的卫星城。同时,天津的较中心城区和滨海新区存在更大的潜力空间。充分发挥郊区的巨大增长潜力,能够为天津城市功能的完善和提升注入新的增长动力。具体而言,在天津的东丽、西青、津南、北辰四区发展基础好,可以着力打造成为城市副中心,缓解中心城区发展压力,为中心城区实现更高程度的生产性服务业集聚提供足够的空间;武清、宁河、宝坻三区与京津联系紧密,可依托产业园区着力打造成为京津冀区域的“微中心”;蓟州、静海两区自然条件较好,可以着力培育生态涵养区,布局健康产业,在绿色发展中实现发展新突破。

3.加快对内对外开放力度,实现开放发展。新常态下,加快提高对内对外开放水平与质量,是天津巩固北方经济中心功能、深化全国性中心城市功能和培育世界级中心城市功能的必然选择。天津的对内开放包括两个层面:一是在京津冀层面,不仅要为北京非首都功能的疏解创造条件、打通渠道,还要实现对河北省的扩散(加强辐射)和对雄安新区建设的支持;二是在国家层面,一方面要加强与长三角、珠三角核心城市的经济联系,吸引发展资源,拓展发展空间,同时加强与中西部地区的经济联系,提升在全国城市体系中的中心城市功能。进一步扩大对外开放,是推动天津未来发展的关键因素。在现有的对外开放基础上,天津需要做好以下三个方面的工作。一是以天津港为依托,不断加强基础设施建设,提高承载能力,建设中国北方国际航运中心;二是以自贸区建设为契机,探索对外开放新路径,扩大对外开放范围,提高对外开放水平;三是充分发挥天津“一带一路”重要节点城市的作用,加强与周边国家(地区)的经济合作与交流;四是加快金融创新和金融体制改革步伐,以建立区域金融中心为起点,促进金融对外开放,与北京合作共同努力打造世界金融中心。

4.全面提升城市载体功能,实现共享发展。天津要实现城市功能从区域中心向全国中心乃至世界中心的升级,必须着力提高城市的集聚和辐射能力。城市发展环境是影响城市集聚辐射能力的关键因素,包括硬环境和软环境。硬环境主要指能源动力、水利、交通、通讯、生态环保等基础设施等公共服务,软环境指城市的制度和文化环境。一方面,天津需要继续加大基础设施的建设力度,尤其是打造成为国际化的立体网络化交通枢纽,为人口和产业的集聚扩散提供便捷条件;扩大教育、医疗等公共服务的覆盖力度,让所有居民能够共享城市发展成果,增强凝聚力。另一方面,天津需要营造良好的文化氛围和有利于创新创业的制度环境,吸引高层次人才,特别是领军型高端人才进津。

5.全面深化供给侧结构性改革,加快体制机制创新。天津近二十多年的快速发展既是得益于国家的改革开放政策,也是得益于天津不断创新的自我发展能力。天津作为全国改革开放的排头兵,体制机制创新不仅具有政策优势也有实践经验。推动天津城市功能持续升级,仍然需要以不断的体制机制创新为保障。天津应该进一步加快体制机制创新步伐,继续担负起改革创新试验田的重任,为京津冀区域实现集约式、内涵式发展探索出一条切实可行的新路子。为此,一方面要注重充分发挥市场的决定性作用,有序引导市场机制作用的发挥,营造良好的市场竞争环境。另一方面,要不断推动行政管理体制创新,推广行政管理体制改革中的“十个一”做法,进一步简政放权,为企业创造宽松的营商环境;加快金融贸易等体制改革创新步伐,为建设世界级的金融中心积累条件。

[1]中华人民共共和国国家统计局.各城市2015年国民经济和社会发展统计公报[R].

[2]中国社会科学院语言研究所词典编辑室.现代汉语词典[Z].北京:商务印书馆,2009:475.

[3]孙志刚.城市功能论[M].北京:经济管理出版社,1998:15.

[4]张思言.城市功能研究[M].武汉:武汉工业大学出版社,1988.

[5]洪银兴.城市功能意义的城市化及其产业支持[J].经济学家.2003(2).

[6]胡欣,江小群.城市经济学[M].上海:立信会计出版社,2005.

[7]高宜程,申玉铭,王茂军,等.城市功能定位的理论和方法思考[J].城市规划,2008(10).

[8]陈柳钦.城市功能及其空间结构和区际协调[J].中国名城,2011(1).

[9]肖周燕.中国城市功能定位调控人口规模效应研究[J].管理世界,2015(3).

[10]石正方.城市功能转型的结构优化分析[D].天津:南开大学,2002:5.

[11]天津市地方志编修委员会.天津简志[M].天津:天津人民出版社,1991:11.3.

[12]国家统计局国民经济统计司[M].北京:北京统计出版社,2010.

Path of Promoting the Urban Function of Tianjin under the Framework of Coordinated Development Strategy of Beijin,Tianjin and Hebei

ZANGXueying,WANGKunyan

Acceleratingthe coordinated development ofBeijing,Tianjin and Hebei is a major strategytopromote the coordinated development ofChina's regional economyand toachieve the integration ofChina's economyand the world's under the"newnormal state".Clarifyingthe functional orientation ofthe three areas is the foundation ofpromotingthe coordinated development of Beijing,Tianjin and Hebei through complementary advantages and win-win cooperation.In order to play an important role in the coordinated development of the region,it is vital to make full use of the urban function of Tianjin in the strategy.This paper aims to examine the logical structure of the neworientation of Tianjin's urban function under the framework ofthe coordinated development ofBeijing,Tianjin and Hebei based on the theories ofurban function and the functional evolution of Tianjin.On this basis,the paper analyzes the bottleneck problems existing in the urban function ofTianjin,and puts forward some suggestions topromote it.

the coordinated development of Beijing,Tianjin and Hebei;urban function of Tianjin;path to promote urban function

F061.5

A

1003-1502(2017)04-0019-08

臧学英(1962-),女,中共天津市委党校(天津行政学院)经济学教研部主任、教授。邮编:300191王坤岩(1981-),女,中共天津市委党校(天津行政学院)图书馆助理馆员、博士。邮编:300191

责任编辑:王之刚