互联网对提升公民权利行使能力的双重效应

常 健 易艳霞

互联网对提升公民权利行使能力的双重效应

常 健 易艳霞

从法定权利向实有权利转变的一个重要影响因素是公民的权利行使能力,它包括但不限于获得和理解法定权利及其实现方式的相关信息的能力,表达权利诉求的能力,监督侵权行为是否发生的能力,权利受到侵犯后寻求救济的能力,以合理的方式行使权利的能力等。权利行使能力的提升,不仅有赖于权利主体自身的主观努力,而且有赖于一定的客观条件。以互联网为代表的现代信息技术的出现和发展,为权利主体的权利行使能力提升提供了巨大的可能空间,同时也为权利主体有效和合理地行使权利带来了一些新的障碍和难题。政府应当积极普及互联网建设以提升公民的权利行使能力,并对互联网进行有效治理以消除其对公民权利行使能力带来的阻碍。

互联网;法定权利;实有权利;权利行使能力

权利的享有,不能仅仅停留在法律和政策文本上,还需要通过政府的实际措施和公民的权利实践使公民真正能够获得权利带来的利益。正是在这个意义上,李步云先生曾经区分了权利的三种存在形态,即应有权利、法定权利和实有权利,并认为“从应有权利转化为法定权利,再从法定权利转化为实有权利”,是权利“在社会生活中得到实现的基本形式”[1]。

从法定权利向实有权利转变的一个重要因素,是权利主体的权利行使能力。权利行使能力是权利主体运用法律规定的权利来实现自身利益和愿望所必需具备的主观条件,它包括但不限于:(1)获得和理解法定权利及其实现方式的相关信息的能力;(2)表达权利诉求的能力;(3)监督侵权行为是否发生的能力;(4)权利受到侵犯后寻求救济的能力;(5)以合理的方式行使权利的能力等。权利行使能力的获得和提升,不仅有赖于权利主体自身的主观努力,而且有赖于一定的客观条件,这些条件包括但不限于:(1)信息传播渠道;(2)诉求表达渠道;(3)监督渠道;(4)权利救济渠道;(5)权利行使的约束环境。

以互联网为代表的现代信息技术的出现和发展,为权利主体的权利行使能力提升提供了巨大的可能空间。但互联网信息技术对权利行使能力作用是双重的,它一方面可以提升权利主体的权利行使能力,另一方面也会为权利主体有效和合理地行使权利带来了一些新的障碍和难题。因此,政府既应当采取积极行动通过普及互联网建设来提升公民的权利行使能力,也需要通过对互联网有效治理来消除其对公民权利行使能力带来的阻碍。

一、互联网为提升公民权利行使能力提供了新的技术可能

根据中国互联网中心(CNNIC)《第39次互联网络发展状况统计报告》,截至2016年12月,中国网民规模达7.31亿,互联网普及率为53.2%[2]。互联网的日益普及、网民数量的逐渐增加以及网络功能的不断拓展引发了信息生产及信息传播方式前所未有的变革,带来了人与人之间、公民与政府之间沟通方式转向即时性、便捷性、畅通性的可能,搭建了人们表达诉求、参与活动、取得某些资源或服务的虚拟性、低成本、无边界的平台。

(一)互联网提升了公民对权利知识的获取能力和理解能力

公民行使自己合法权利的前提,是清楚地知晓和理解自身依法享有的权利、各项权利的内容、权利的边界、权利的实现方式和救济方式、在享有权利的同时所应当承担的义务等等知识性信息,还需要知晓和掌握有效实现和维护自身权利的各种具体的作法、技巧、教训等经验性信息。

通过传统媒体获得上述知识性和经验性信息存在着很大的障碍。第一是权利信息供给的主体和内容受到很大限制,能够通过写作来传播知识和经验的人只是社会中的很少数,能写作、传播权利知识和相关经验的人更是少之又少,而他们所能提供的信息又受到自身知识和实践以及写作和发表周期的限制。第二是权利信息的获取需要付出较高的成本,包括购买的费用成本、查找的时间成本以及资料存放的空间成本等。第三是阅读和理解上的限制。通过传统媒体来传播的权利知识和经验主要采用学术化的方式来表达,而对于没有受过专业学术训练的普通公民来说,阅读和理解这些信息都会存在相当的难度,即便能读,也常常读不太懂;即便能读懂一些,也会存在着许多误解。

以互联网为代表的信息技术在很大程序上克服了上述权利信息获取和理解方面的障碍。首先,互联网使权利信息的供给主体和内容都大幅增加。互联网具有开放性,其准入条件大大低于传统媒体,只要拥有一台接入互联网的计算机或移动电话、平板电脑等终端,就能够在网络上发布有关权利的知识性和经验性信息,网民还可以随心所欲地分享或转发各种权利信息,使得互联网上所传播的权利信息的内容比传统媒体要更加丰富。同时,互联网上权利信息的供给主体还跨越了国界的限制,这使得传播的权利信息内容更加广泛多样。其次,互联网降低了权利信息的传播和获取成本。互联网的数字化信息传播功能具有即时性,发布的信息短短几分钟甚至几秒内就能通过模拟信号和光纤传遍世界各地的每一个角落,降低了权利信息发布的人力、物力、财力和时间等成本,也实现了权利信息的低价甚至免费共享。同时,各种搜索引擎的出现和迅速发展,使得权利信息的查找成本大幅降低。统计数据显示,2016年,我国7.31亿网民中,有82.4%的网民使用搜索引擎来搜索各类信息资源;有84.0%的网民通过网络媒体来了解新闻信息;有比例不等的网民通过网络视频(74.5%)、网络音乐(68.8%)、网络游戏(57.0%)、网络文学(45.6%)、在线教育(18.8%)、互联网医疗(26.6%)等网络应用获取实现各项权利所需要的资源和服务[2]。再次,互联网空间不受物理载体容量的限制,大大节省了权利信息的存储空间。互联网将声像、视频、文字、数据等各种形式的权利信息转换为数字化的形式进行存储和传播,这种信息形态的转变压缩了信息容量,扩展了信息存储空间,使海量的权利信息得以在网络空间中存储和传播。最后,互联网上的权利信息的表达形式多样,既有严谨的专业学术表达,也有轻松易读、图文并茂的大众化表达,还有各种问答互动,使得普通公众不仅能够方便地找到适合自己阅读的权利信息,而且还能通过问答互动纠正可能的误读误解。互联网信息传播的这些特点,大大提升了公民对权利信息的获取和理解能力,为其有效地行使权利奠定了重要的权利意识基础。

(二)互联网提升了公民表达权利诉求的能力

公民对权利的行使不仅需要知晓自身依法享有的权利,而且需要向自身权利的义务承担者表达自己的权利诉求,包括向政府相关部门和其他的义务承担者表达自身拥有的合法权利、权利诉求的具体内容和实现方式、要求对方承担或履行的相应义务等等。

权利诉求的表达会受到现实渠道的限制。首先,权利诉求表达会受到表达渠道的限制。传统媒体和现实表达路径为普通公民提供的权利诉求表达渠道是十分有限的,政府信访部门门前排起的长队,传统媒体成山的来稿,都是权利表达渠道有限性的标志。其次,权利诉求表达会受到接收渠道的限制。政府对公民表达的权利诉求的接收,要遵循一定的程序,经过很多中转,需要一定的时间成本并发生信息损耗。

互联网为公民权利诉求表达提供了更加畅通和便捷的渠道,主要体现在三个方面。首先,互联网拓宽了权利诉求的表达渠道。网络舆论与网络问政拓宽了诉求表达的渠道并实现了诉求的及时传递。一方面,网络空间的开放性允许每一个进入互联网的公民可以随时随地、直接、自由地在网络上以电子邮件、新闻评论、博客、微博、微信、QQ、BBS等多种多样的表达平台上发表言论,表达自己的权利诉求。另一方面,为拓宽网民诉求表达渠道,国家提供了超过85000个政府门户网站①、超过164522个政务微博②、超过83000个政务微信公众号③以及人民网“强国社区”“地方领导留言板”、全国“两会”期间多个主流媒体的网络问政专栏等多个网络政务平台。而根据CNNIC的统计数据,2016年,中国7.31亿网民中就有32.7%的网民(2.39亿人)使用过互联网政务服务[2]。以人民网“地方领导留言板”为例,截至2016年底,网民通过这一渠道给家乡“父母官”发帖超过100万项,而各地省市县“一把手”在自2006年留言板开创之日起,10年内累计回应网民留言也突破了62万项[3]。其次,互联网实现了权利诉求的及时传递。互联网的便捷性,使公民只要拥有一台上网终端,并负担较低的入网费用,就能将自己的权利诉求对外表达,节约了表达和传播的时间成本。最后,互联网表达的直接性、匿名性和互动性,减少了中转过程的信息损耗,保证了公民权利诉求的真实性。公民能够在网络上的各类表达平台公开或匿名地表达自己最真实的观点、意见和看法。这些内容不需经过修饰就直接通过互联网强大的信息传播功能迅速传递至相关政府部门。由于不存在对网民反映的原始意见进行修饰和润色的中间机构,使得网民诉求的真实性得到了更好的保证。互联网允许公民以匿名的方式表达意见、发表言论,这给了网民一种普遍的“安全感”,为网民更自由而真实地提出自己的意见和要求提供了保障。

(三)互联网提升了公民对侵权行为的监督能力

权利总是面临被侵犯的风险,而这种风险不仅来自其他个人,还可能来自以保障公民权利为基本职能的公共机关。为了有效防止公民权利遭受侵犯,公民需要对公权力加以监督,而享有监督权利本身又是一项基本的人权。监督权的行使需要相应的能力,包括了解公共机关行为的能力、对公共机关行为合法性的分辨能力以及对公共机关的侵权行为提出批评的能力等。

然而,公民对侵权的监督往往受到许多客观条件的限制。传统的信息披露方式使普通公民无法及时和全面了解公共机关的行为;对相关法律法规缺乏充分的了解也使公民在辨别公共机关行为是否合法方面面临困难;缺乏批评渠道也使公民的批评难以达及公共机关。

以互联网为代表的信息技术有助于提升公民行使监督权的能力。首先,网络问政的兴起为媒体和公民监督公权力运行提供了直接而又便捷的监督场。目前,县级以上的纪委与监察局基本上都建立了自己的官方网站、官方微博及微信公众号;人民网、新华网等12家国内主要媒体网站,均在首页开设了“网络监督”专区并附上了中纪委监察部举报网站、最高人民检察院举报中心、最高人民法院工作人员违纪违法举报中心、国土资源部违法举报信箱、中央组织部“12380”等官方举报网站的相关链接。这些不断发展起来的网络问政形式,使互联网日益成为网民热衷使用的监督场。数据显示,自2013年12家主要媒体推出网络监督专区;至2015年4月,中央纪委、中央组织部、最高人民法院、最高人民检察院、国土资源部等五部门官方举报网站的日均浏览量增加了两倍多,网民举报数量和举报受理增加近一倍[4]。而在仅在2013年9月,中央纪委监察部网站开通以后的8个月内,中央纪委监察部就收到了检举控告类网络举报74049件,是网站开通前8个月所收到举报的近2.5倍[5]。这些数据充分说明,网络问政的兴起与发展,确实为媒体和公民行使监督权提供了直接而便捷的监督场,从而对保护公民权利不受侵犯起到了一定的作用。

其次,互联网为公民监督公权力的行使提供了更及时、更丰富的监督信息。由网民和媒体通过个别网民曝光的信息而发起网络反腐的案例,从2010年的7例,到2011年的8例,至2012年达到了19例[6]。

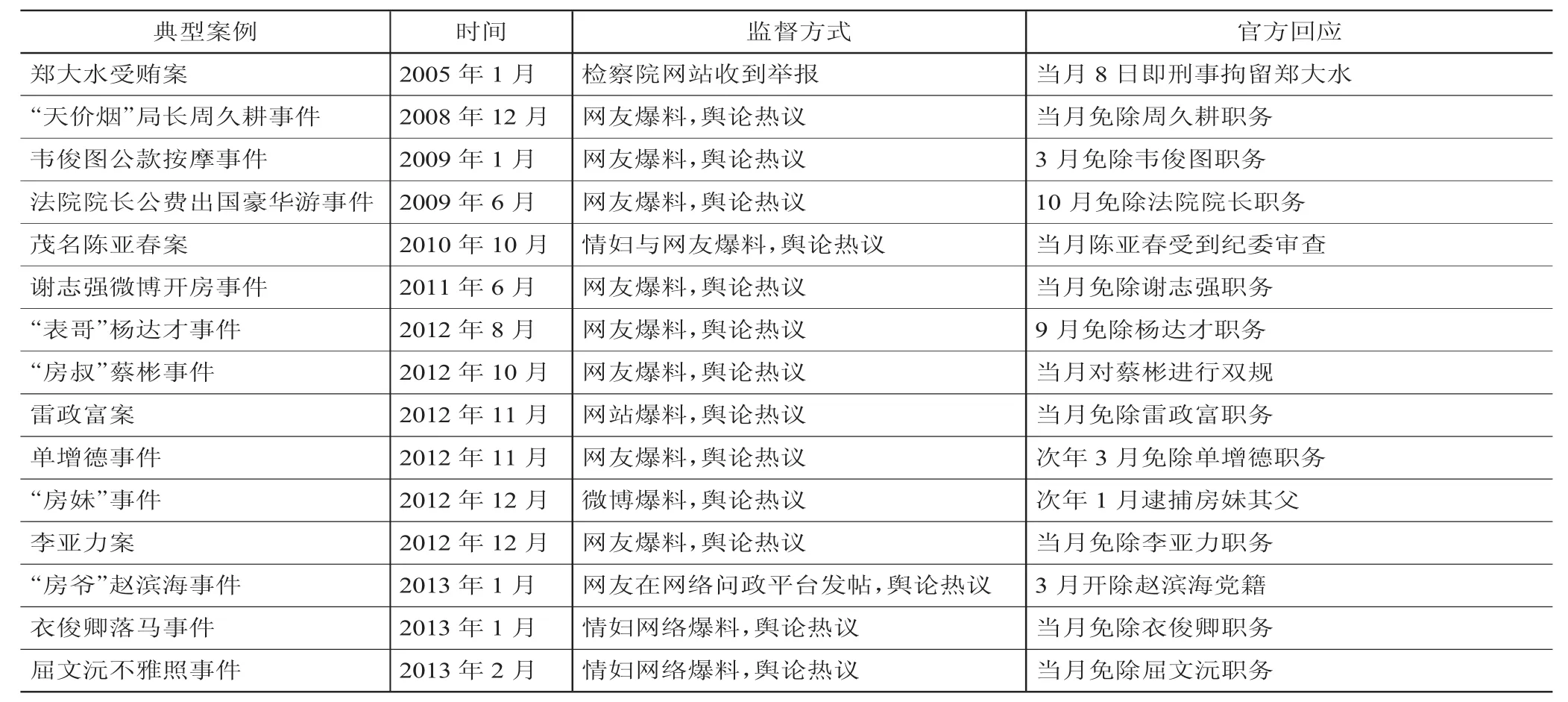

最后,网络舆论成为了推动和督促官方部门迅速调查和处理公权力滥用行为的有力助推器。正如克莱·舍基所说,“互联网时代,更简单和广泛的信息传播方式改变了群体意识,传播技术的发展消除了信息的地方局限和集体性反应所面临的壁垒,从而改变了公众反应的范围、力度,尤其是持续的时间”[7]。互联网的信息传播方式消除了前互联网时代下人们所面临的信息壁垒,使公众的舆论在短时间内就能集聚起遍及全国的且经久不息的民意能量。这种高能量的网络民意所形成的舆论压力,会使政府聚焦于那些滥用公权力、侵犯公民个人权利的违法行为,并通过内部监督机制迅速展开调查和处理。2005年以来15个典型的网络反腐事件(如表1所示)显示,不少贪腐官员以权谋私、损害公众利益的事实,是在个别网友爆料后,引起公众的高度关注和热议,促使党政机关迅速介入调查和处理。而从网络监督发起至政府部门介入调查处理,多数案例不出当月就能得到处理,个别最慢的案例也不超半年就能看到官方的处理结果。可见,“网络曝光—形成全民围观—最终倒逼内部调查”成为一种比较常见的模式[8]。

(四)互联网提升了公民争取权利救济的能力

权利要求相应的救济。当公民的合法权利遭受侵犯时,如果不能得到及时、有效和充分的救济,那么权利就无法得到真正的实现,正如法谚所说,“无救济无权利”。公民争取权利救济的过程经常被称为“维权”。公民维权需要相应的能力,包括收集侵权证据的能力、表达维权诉求的能力、承担维权成本的能力、获得合法援助的能力等等。

然而,在传统的信息传播环境下,公民的维权能力受到一些客观条件的限制。首先,公民个人收集侵权信息的渠道非常有限,使得侵权行为无法得到充分和有效的证据支持;其次,公民表达维权诉求需要具备一定的专业知识和表达渠道,而普通公民可能缺乏这样的知识,并且不熟悉合法和有效的表达渠道;再次,行政和司法的救济程序需要付出大量的时间成本和经济成本,处于弱势地位的公民往往承担不起;最后,尽管国家设有各种法律援助的机制,但很多公民受到信息和能力的限制,往往不知如何获得这些援助。

以互联网为代表的信息技术的出现,为提升公民的维权能力提供了重要的条件。首先,互联网结成的广泛的人际关系网络,大大扩展了公民个人的交往空间,为公民搜集侵权证据提供了更广泛的信息来源。遭受侵权的公民可以在各种网络平台上寻找侵权行为的见证者和侵权者的各种线索,为维护自身权利提供相关的事实证据。

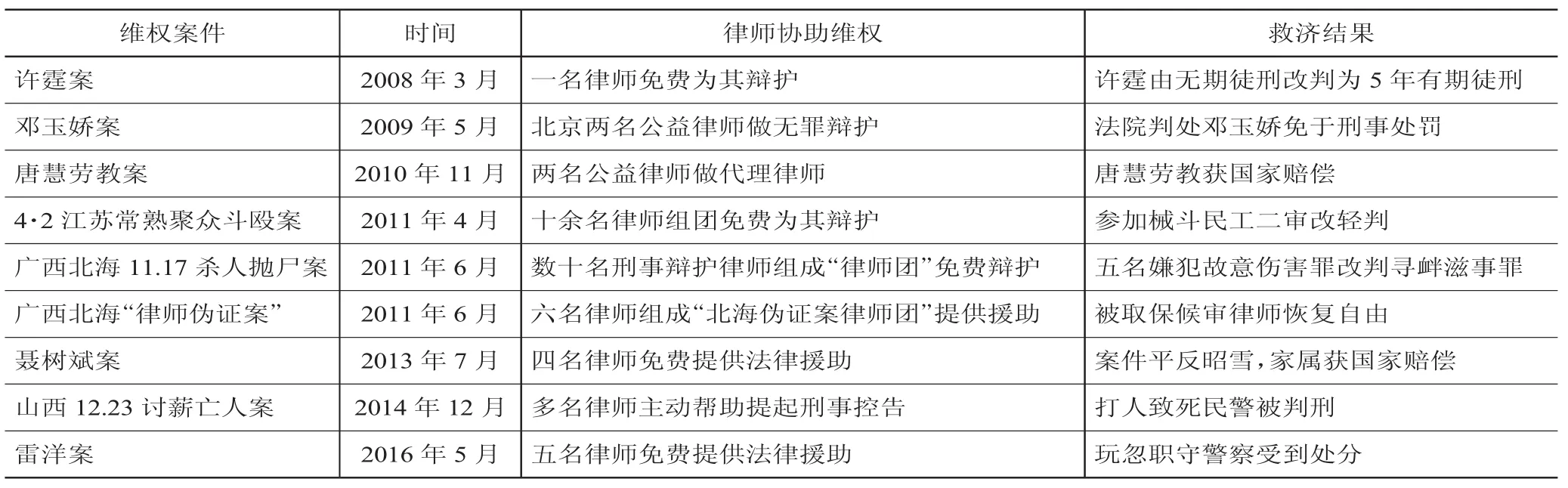

其次,网络空间提供了公民表达救济诉求的公共平台,推动了相关部门采取更积极的措施提供权利救济。公民在权利遭受侵犯时,经常利用互联网上的各种论坛、社区、博客、微博、微信、媒体和政府的门户网站等网络平台来表达权利救济诉求。上海发展战略研究所谢耘耕工作室发布的《2010年中国公民的网络表达与公共管理分析研究报告》指出:“近年来公民通过互联网来维护自身合法权益的‘网络维权’正逐年增多,公民个人运用新媒体进行维权,已经由个别成功案例发展成为普遍的维权观念。同时,网络舆论已达到任何机构都无法忽视的地步。”[9]表2收集了近年来在网络上表达权利救济诉求的若干成果,显示网络维权诉求的表达促进了对侵权受害者的救济。

表1 2005年以来15例网络监督典型案例

再次,网络舆论压力提升了相关部门制裁违法侵权行为和补偿公民权利的行动质量,降低了公民维权的时间和经济成本。通过网络平台曝光侵权事件,会引发网民的广泛关注,同时也会吸引政府相关部门的关注,促使政府相关部门更迅速地开展相关调查取证工作,更及时地为侵权受害者提供救济。由于网络舆论所形成的巨大压力,公民的诉求表达往往能够迅速为官方部门所接收并及时做出回应。据人民网舆情监测室对2016年1—10月的400多起舆情案例进行统计分析的数据,目前政府对网络舆情事件的回应率超85%,超八成事件在48小时内就能得到回应[10],政府部门大多努力做到“今日事,今日毕”[11]。表3收集的近年来在网络上曝光的一些侵权事件显示,网络舆情压力有助于克服公民维权过程中面临的种种障碍和困难,促使政府相关部门采取更积极的措施,为侵权受害者提供更及时和充分的权利救济。

最后,互联网有助于侵权受害者获得必要的法律援助。侵权受害者经常是社会中处于弱势地位的个人或群体,缺乏有关如何获得有效的司法救济的知识,因此需要必要的法律援助。但他们往往不知道如何获得高质量的法律援助,或无法负担较高质量的法律援助的成本。而各种互联网平台不仅为弱势群体提供了所需的法律知识,使他们了解如何获得必要的法律援助,而且还吸引了一些公益律师为他们免费提供高质量的法律援助。表4收集了近年来获得法律援助的一些著名维权案件,而这些案件在互联网上的传播为侵权受害人获得必要的法律援助发挥了重要作用。

二、互联网对提升公民权利行使能力带来的新障碍

互联网对于公民权利行使能力来说是一把双刃剑,在为提升公民权利行使能力的各种条件的同时,也会为公民权利行使带来一些新的障碍,需要引起必要的关注并加以研究。

(一)互联网信息的混杂性对公民获取可靠的权利信息造成了一定障碍

根据中国互联网络信息中心的统计数据,截至2016年12月,中国网站总数达482万个,网页数量为2360亿个[2]。大量的网站和网页作为信息的来源和载体,人人都可以在互联网上发布信息,使得网络信息呈现爆炸式增长。同时,网络信息缺乏必要的过滤和筛选,质量良莠不齐,真假难辨,甚至存在大量恶意误导网民的信息,这对网民获取真实可靠的权利信息造成了一定程度的障碍,甚至使公民的权利意识出现混乱甚至偏离。有报告显示,2016年,仅在微信这一个社交应用上,被处理的谣言文章就多达20多万篇,被处罚造谣传谣的账号也有近10万个[12]。其中,诸如“G20峰会期间杭州城区大部分加油站将被关闭”“高速违法可上网答题销掉”“持教师资格证可免费游全国景区”“国庆期间日系车通行正常收费”等不实消息一度被热传,一些不明真相的网民据此对自己所拥有的权利产生了错误的认知。此外,一些西方国家也借助媒体等透过互联网对我国实施人权外交,发布一些不实信息,煽动公共冲突事件。如2008年西藏拉萨打砸抢烧事件中,公安武警解救被袭汉族民众,却被说成是在抓捕藏人;医院急救车辆紧急出动,却被报道成通过大量的军队武力镇压。同样,对2009年新疆乌鲁木齐“7·5事件”中民族分裂分子煽动、造成人员死伤和巨大财产损失的打砸抢烧严重暴力犯罪,在一些西方媒体笔下和口中则成了“和平示威”“歧视性民族政策造成的冲突”“武力镇压”。这些不实信息也极易将缺乏理性辨别能力的网民的权利意识引向歧途。

(二)互联网的软约束性对公民合理行使权利形成了新的挑战

互联网世界在其发展初展初期被视为“虚拟空间”,对这种“虚拟空间”如何进行有效的约束需要一个探索的过程。在对网民的网上行为缺乏有效的追责约束的情况下,网民如何合理地行使自己的权利是每一个网民都面临的现实挑战。网络信息的混杂容易使网民基于不实甚至错误的信息提出权利诉求,网民在群体情绪的感染下也可能提出非理性的权利诉求,网络技术操控会使真实的民意和真正普遍的民意埋没在技术的屏障之下,将不存在的公民变成“存在的网民”,将虚假的民意变成“真实的民意”,将少数网民的意见变成“多数网民的意见”,使网民陷入虚假的环境背景之下来确定如何行使自己的权利。例如,在“8·10”湖南湘潭产妇死亡事件中,网络上有关“医生护士跑路留产妇惨死手术台”的消息令网民一边倒地要求政府惩治失职医生;“江苏女教师监考中去世,中学生冷漠置之”的网络报道,使网民强烈要求改革现有教育机制。网络舆论监督可能演变成某些人“仇官”、谋利、报复或者恶意攻击官员个人的手段。以网络反腐为例,尽管网络成为发现腐败线索的重要渠道,但其中也充斥着相当比例的不实举报[13]。例如,2012年,网民李松举报重庆一杨姓干部利用职务之便牟取18套房产,事后证明只是举报人因“两违”建筑被强制拆除而假冒他人名义不实举报[14]。近年来网络上备受网民关注的钱云会案、彭娇娥“卖儿救夫”事件、湘潭产妇事件、刘永伟“肾失踪事件”、成都男司机暴打女司机事件等一系列舆论事件,最终被证实为夸大或虚构事实,令网友唏嘘。

表4 近年来获得法律援助的维权案件

(三)互联网沟通的匿名性使公民权利更容易遭受网络侵犯

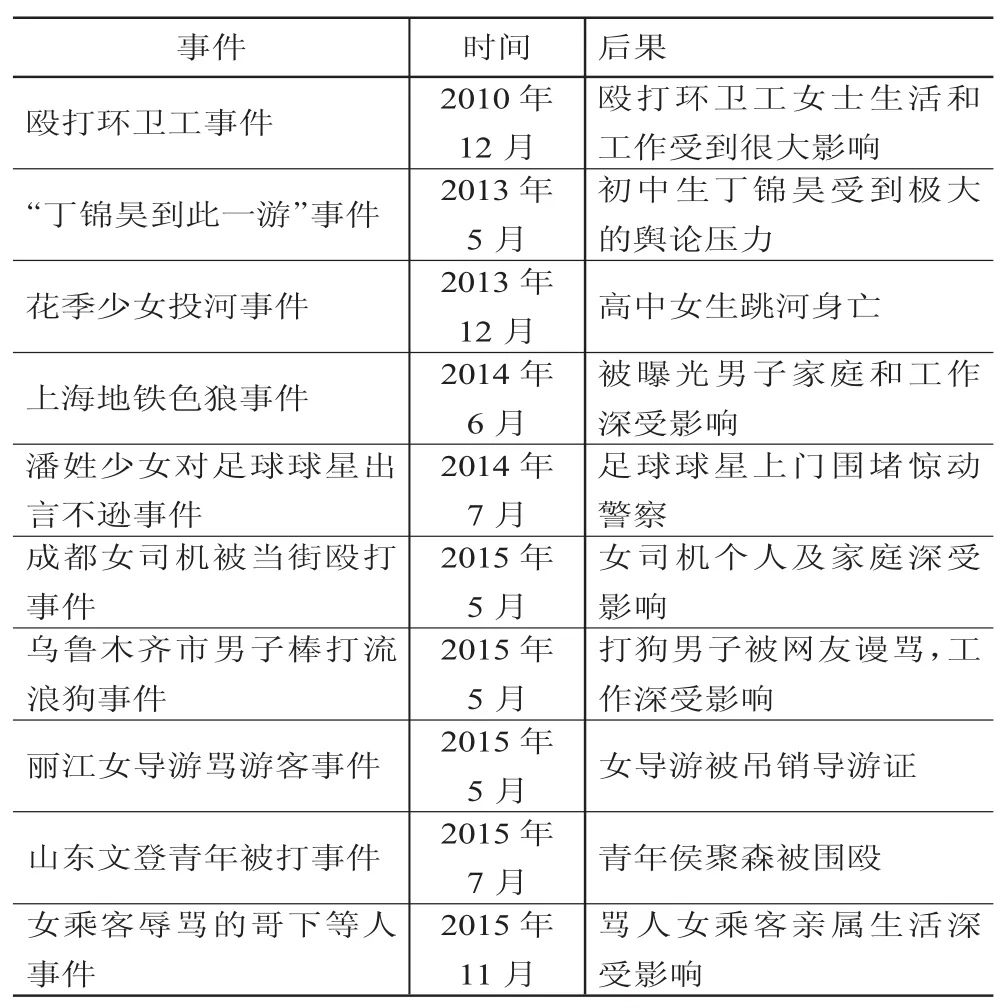

一些不法分子利用互联网沟通的匿名性所带来的身份掩护,在网络上猖狂从事个人信息贩卖、网络诈骗、网络传销、网络攻击、网络欺诈、抄袭盗版、贩卖假冒伪劣产品等一系列侵权行为。据新华社报道,2005—2015年间,我国查处的网络侵权案件就有5000多起,依法关闭网站近3000个,罚款1500万元,移送追究刑事责任案件450余件[15]。网络违法犯罪举报网站的统计数据显示,仅2017年2月份,网民违法犯罪举报数量达14706条[16]。据中国互联网违法和不良信息举报中心的统计数据,2017年2月份全国各地网信办、各网站举报部门受理的违法和不良信息有效举报数量多达255.7万件[17]。此外,近年来网络上屡屡出现的人肉搜索事件,一些网友对某一件舆论事件中的当事人肆意进行“人肉搜索”,曝光其个人信息、家庭信息甚至隐私信息等,使事件当事人及其家属的权利受到了侵犯。表5收集了2010年以来的10起网络人肉搜索事件对当事人及其家属权利的侵扰。

表5 2010年以来10起网络人肉搜索事件

(四)互联网普及状况不均衡导致公民权利行使能力的差距扩大

互联网有助于提升公民的权利行使能力。然而,互联网的使用本身依赖于一定的硬件载体、技术支持和技能水平。当互联网的普及在区域之间、城乡之间、不同群体之间、不同文化水平和计算机技能水平的人之间存在着较大差异时[2],也会对公民权利行使能力的差异形成显著影响。那些能够使用互联网来实现权利的网民群体会有更强的能力来实现更多的权利;而那些因种种原因不能上网群体,其权利行使能力的提升就面临着更多的现实困难。这种因网络使用条件和能力所导致的权利行使能力的差异,正在成为权利实现差别的新的、更为重要的原因。

三、加强互联网建设与治理,提升公民权利行使能力

互联网既为提升公民权利行使能力提供了更有利的条件,又为公民权利的有效行使带来了一些新的困难和挑战。因此,政府应当创造条件促进互联网建设,使其有利于公民权利行使能力的提升;与此同时,也应当采取必要措施,消解互联网对公民有效行使权利所带来的新问题,使互联网成为促进公民权利实现的有效手段。

(一)普及互联网使用,缩小由网络使用造成的权利行使能力差异

由于互联网的设施和使用水平对公民权利行使能力产生日益深刻的影响,使得互联网的使用状况差异导致公民权利的实现水平也出现相应差异。为了促进权利的平等实现,政府需要采取积极措施促进互联网的普遍和均衡使用。根据《第39次中国互联网络发展状况统计报告》,当前我国互联网的普及情况在区域之间、城乡之间及群体之间存在差异,客观上是由于各地经济发展水平、互联网基础设施建设存在差异,主观上是由于公民上网技能、文化水平及上网意愿存在差异。因此,要普及互联网的使用,需要加快互联网设施的普遍建设,促进互联网资源的普遍和公平享有;提供互联网知识普及和互联网使用技能指导的免费或低价培训课程,帮助非网民群体学习和提升上网技能;降低上网成本[2]。

(二)及时提供网民权利行使所需信息,优化权利行使的信息环境

互联网只是为公民更便利地获得权利行使所需信息提供了技术上的可能,但如果不去积极利用各种互联网平台向公民提供其行使权利所需的各种知识和信息,那么各种不当的甚至有害的信息就会利用互联网大行其道,误导网民行使权利的方向和方式。因此,政府有责任充分利用互联网平台为公民行使权利提供所需的各种信息和知识,同时也有责任在互联网上及时澄清各种不实信息,建立网上信息相互质疑和相互纠正机制,优化权利行使的网上信息环境。

(三)明确网络行为规范,促进网上行为的自我约束和相互制约

权利行使能力包含着对权利行使的理性自我约束能力。然而,网络的匿名性在一定程度上降低了网民对自己网上行为的自我约束意愿,从而导致了权利行使方式上的各种非理性。政府有责任建立明确的网上行为规范,倡导网络道德,剖析各种非理性的权利行使方式,为提升公民合理在网上行使权利的能力提供有利的网络道德和舆论环境。

(四)打击网络侵权行为,为网络侵权受害者提供可行的救济机制

互联网既可以成为公民行使权利的便捷机制,也可能成为网上侵权的泛滥之所。政府不仅有责任明确采取积极措施打击各种网络侵权行为,而且有责任建立网络侵权的救济机制,使网络侵权的受害者能够得到及时、可及和有效的救济,知道如何在网上维护自己的权利,追究侵权者的责任。

注释:

①据新华网报道,截至2015年7月7日,全国共上报政府网站85890个。网址:http://news.xinhuanet.com/info/2015-07/31/c_134465765.htm。

②《2016年人民日报·政务指数微博影响力报告》显示,截至2016年年底,我国已开通认证的政务微博164522个,其中政务机构官方微博有125098。网址:http://pan.baidu.com/s/1eSxFyU2。

③据《中国电子政务年鉴(2015)》统计数据,截至2015年8月底,全国开设的政务民生微信公众号已超过8.3万个,在区域上已覆盖全国31个省份,省市级部门开通的政务微信总量占比为84.7%,平均每个政务微信公众账号关注用户数超过3.6万。网址:http://dzb.fawan.com/html/2016-07/12/content_606661.htm。

[1]李步云.论人权的三种存在形态 [J].法学研究,1991(4):17.

[2]中国互联网信息中心.第39次中国互联网络发展状况统计报告 [EB/OL].[2017-01-23].http://202.113.18.146/cache/6/03/cnnic.cn/5e3c9654a7d9a35535d47314210f46ce/P020170123364672657408.pdf.

[3]2016年《地方领导留言板》20万项网民诉求获领导回应[EB/OL].[2017-01-19].http://sc.people.com.cn/n2/2017/0119/c345512-29617506.html.

[4]网站推出网络监督专区网民举报数量倍增[EB/OL].[2013-05-09].http://news.xinhuanet.com/newmedia/2013-05/09/c_115696279.htm.

[5]网络举报数量明显上升,效果积极[N].北京青年报,2014-05-08(A02).

[6]网络反腐5年曝出39案三成涉性微博成反腐前沿[EB/OL].[2012-12-12].http://www.chinadaily.com.cn/dfpd/shehui/2012-12/12/content_16008433.htm.

[7]克莱·舍基.未来是湿的[M].北京:中国人民大学出版社,2009(124).

[8]李蕾.每周一 Huà·网络反腐[N].人民日报,2012-12-05:(09).

[9]研究报告指网络民意表达促进中国法律法规完善[EB/OL].[2010-11-23].http://www.chinanews.com/gn/2010/11-23/2673454.shtml.

[10]回应舆情别搞弯弯绕要用好“快”“准”“情”三字经[EB/OL]. [2016-12-22].http://media.people.com.cn/n1/2016/1222/c14677-28967697.html.

[11]民意“上网”问政“在线”[EB/OL].[2016-05-06].http://gx.people.com.cn/n2/2016/0506/c349641-28284942.html.

[12]微信生态安全报告(2016)[EB/OL].[2016-11-06].http://tech.huanqiu.com/news/2016-11/9728379.html.

[13]网络反腐信息难辨真假百个微博热点三成谣言[EB/OL].[2013-06-26].http://tech.sina.com.cn/i/2013-06-26/02398478923.shtml.

[14]重庆1名官员被指有18套房官方称举报多处失实[EB/OL].[2012-12-10].http://news.nandu.com/html/201212/10/8139.html.

[15]我国10年间查处网络侵权案件5000余起关闭网站近3000个 [EB/OL].[2016-11-01].http://news.xinhuanet.com/culture/2016-11/01/c_1119823497.htm.

[16]2017年2月份举报受理处置情况[EB/OL].[2013-06-26].http://www.cyberpolice.cn/wfjb/html/xxgg/20170315/3867.shtml.

[17]2月份全国网络举报部门受理有效举报255.7万件[EB/OL].[2017-03-22].http://www.12377.cn/txt/2017-03/22/content_9401491.htm.

The Double Effects of the Internet to Citizens'Capability of Right Exercise

CHANGJian,YI Yanxia

One ofthe important factors influencingthe transformation fromlegal rights toactual rights is citizens'capabilityofright exercise,which includes,but is not limited tothe abilityofobtainingand understandingthe relevant information oflegal rights and their ways ofrealization,monitoringthe occurrence ofrights violations,seekingremedies after rights violations,and exercising rights in reasonable manners.The promotion of citizens'capability of right exercise depends not only on the right owners'effort,but also on the objective conditions.The emergence and development of the information technologyrepresented byinternet provides a great chance for the right owners toenhance their capabilityofright exercise on the one hand,and brings some new obstacles for them to exercise their rights effectively and reasonably on the other hand.The government should take active measures in internet construction toenhance citizens'capabilityofright exercise,and manage the internet effectivelytoeliminate the obstacles tocitizens'capabilityofexercisingtheir rights.

internet;legal right;actual right;capabilityofright exercise

D621.5

A

1003-1502(2017)04-0061-09

马克思主义理论研究和建设工程项目“人权若干重大基础理论研究”子课题——“十八大以来中国特色社会主义人权理论和实践的新发展”。

常 健(1957-),男,南开大学人权研究中心(国家人权教育与培训基地)主任,南开大学周恩来管理学院教授、博士生导师。邮编:300350易艳霞(1992-),女,南开大学周恩来政府管理学院硕士研究生。邮编:300350

责任编辑:翟 祎