云南陇川半成岩地层滑坡的成因机制及稳定性评价

,, ,

(成都理工大学地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室,四川 成都 610059) (西部战区空军勘察设计院, 四川 成都 610041)

云南陇川半成岩地层滑坡的成因机制及稳定性评价

严松,王运生,罗永红谢春庆,潘凯

(成都理工大学地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室,四川成都610059) (西部战区空军勘察设计院,四川成都610041)

滑坡的成因机制及稳定性评价对工程和人类活动至关重要,在对云南省陇川县新建通用机场的勘察过程中发现中型不稳定老滑坡,该滑坡对拟建的重要工程安全性产生严重的影响。通过钻探、物探、遥感等手段对该滑坡进行详细勘察,发现海岗滑坡为该地区(半成岩地层)的典型滑坡,即以流水快速侵蚀,切入坡内,形成深大冲沟,然后以冲沟为临空面,发生第1次滑动,在后期强降雨诱发下以自然边坡为临空面发生第2次滑动。在地貌上表现为“肚大口小”,似瓢状,命名为“瓢把子”滑坡。该类滑坡滑带区别于一般的土质或岩质滑坡,滑带为后部高陡、中部圆滑、前部平缓的折线型。通过FLAC3D计算分析滑坡稳定性表明,在地震作用下滑坡计算剖面最大位移量为12 3mm,与天然工况相比增大了7 32倍;降雨作用下滑坡剪应变集中区主要分布在斜坡堆积体与滑床接触带附近,剪应变增大了6 25倍,充分证明该类滑坡在降雨及地震作用下极不稳定。

云南;陇川;半成岩地层;地震滑坡;形成机制;FLAC3D

在云南西部陇川盆地中,沉积了一套巨厚的湖相或河湖相红色地层。 它不管在厚度、岩层产状方面,还是在颜色、岩性方面都比较稳定。它们具有一定的成岩性,但成岩度不高,而干强度却较高,具有脆性破坏的特性。岩体中的黏粒含量普遍较高,岩层的透水性较弱,遇水易于膨胀、 崩解或软化,岩层的强度急剧下降。因此,该地层在工程地质特征方面既具有岩的性质,又具有土的性质,根据相关资料[1,2]把它称为“半成岩地层”。

海岗滑坡位于重要新建工程——陇川通用机场南端,该滑坡区处于拟建工程的高填方区,在下伏软弱地层、重要水体边等这些不利因素影响下,使得该滑坡的稳定性不仅关系机场工程,还关系到水库下游的集镇安全。通过多次踏勘、水上钻探、干钻、物探、遥感等手段对该滑坡进行详细的勘察,发现该滑坡具有以下特点:①属于半成岩地层;②后缘和侧缘形成断壁;③多次不同方向的滑动;④滑坡后缘比前缘宽约120m;⑤滑坡形成年代久远;⑥位于重要人类活动区域。笔者通过野外大量资料和分析,探明海岗滑坡的形成机制,评估其稳定性,以保证工程的顺利进行和人民群众生命财产的安全。

1 滑坡区地质背景

1.1地形地貌

陇川县[3,4]地处云贵高原西部横断山脉高黎贡山西坡,在北纬24°08′~24°39′,东经97°39′~98°17′之间,场区区域位于陇川-瑞丽复试背斜及清平-广卡断层的西翼,新近系地层产生平缓褶曲,新构造运动差异性减少,盆地以堆积为主。盆地周边新近系湖相堆积,因地壳抬升,小河冲切割而平顶低丘起伏,丘间地段被平缓的谷地分割,相对高差30~80m,区域地貌如图1所示。

1.2地层岩性

研究区地层岩性由老到新依次为砂岩(黏土)半成岩(N)、粉质黏土(Qel+dl)、第四系滑坡堆积物(Qdel)、植物土层(Qpd)。无基岩出露,钻孔未揭穿半成岩(大于50m)。

2 滑坡发育基本特征

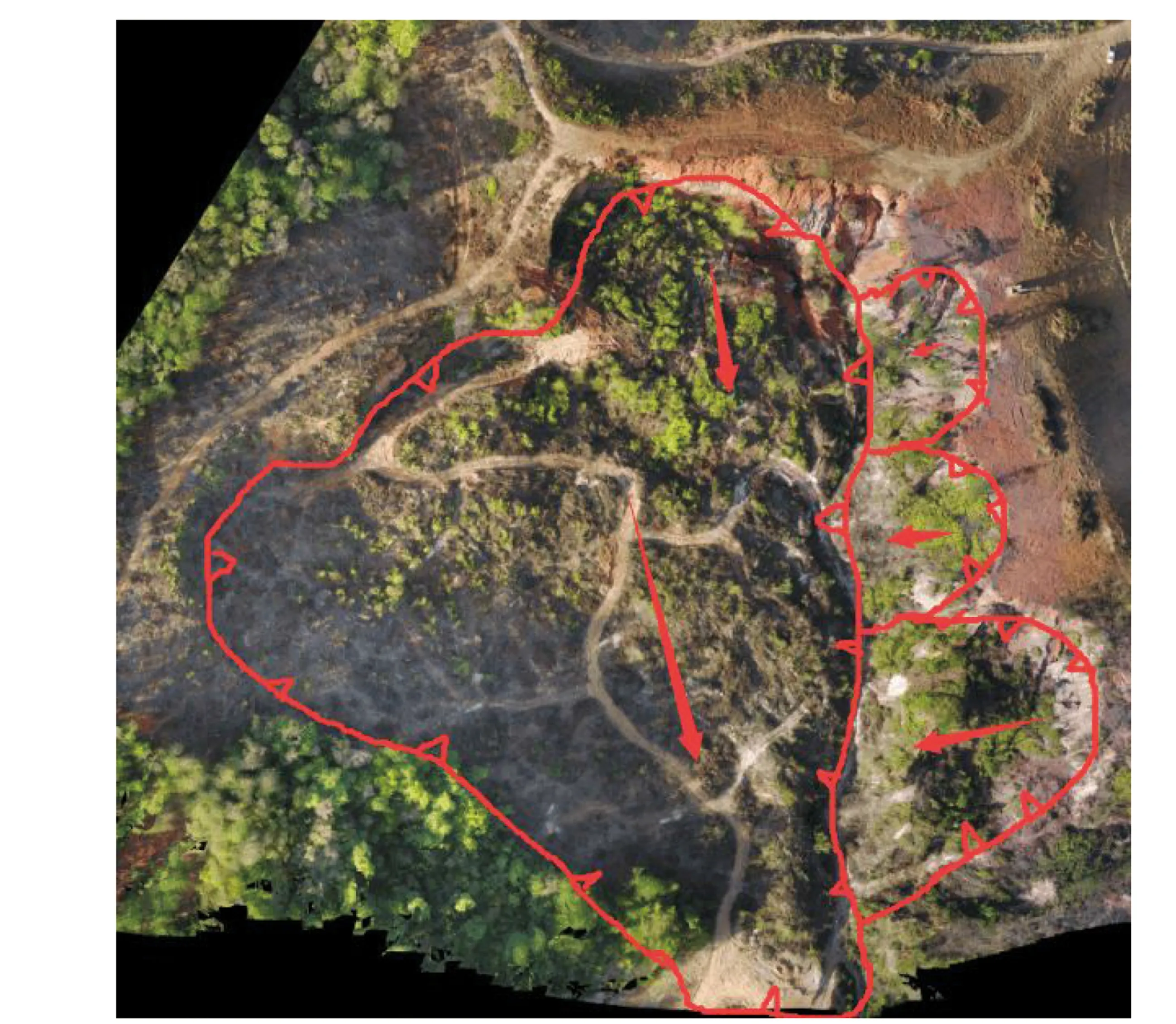

图1 滑坡区域地貌图

海岗滑坡工程地质平面如图2所示,海岗滑坡位于陇川海岗水库岸边,滑坡后缘以陡崖为界限,前缘至海岗水库浅滩,滑坡后缘高程约1028m,前缘高程979m,相对高差49m,滑动方向约160°,地形坡度20~25°,滑坡面呈现分阶陡坎。滑坡顺坡长约197m,平均横宽约100m,滑坡体厚度15~25m,方量约39×104m3,为中型滑坡,滑坡顶部及坡脚部位有部分塌方。通过对该滑坡的初步调查,根据该滑坡体变形特征划分4个区,分别为强变形区(Ⅰ区)、中等变形区(Ⅱ区)、弱变形区(Ⅲ区)以及滑坡左侧边缘的滑塌区(Ⅳ区)。

图2 海岗滑坡工程地质平面图

图3 滑坡平面展布(航拍照片)

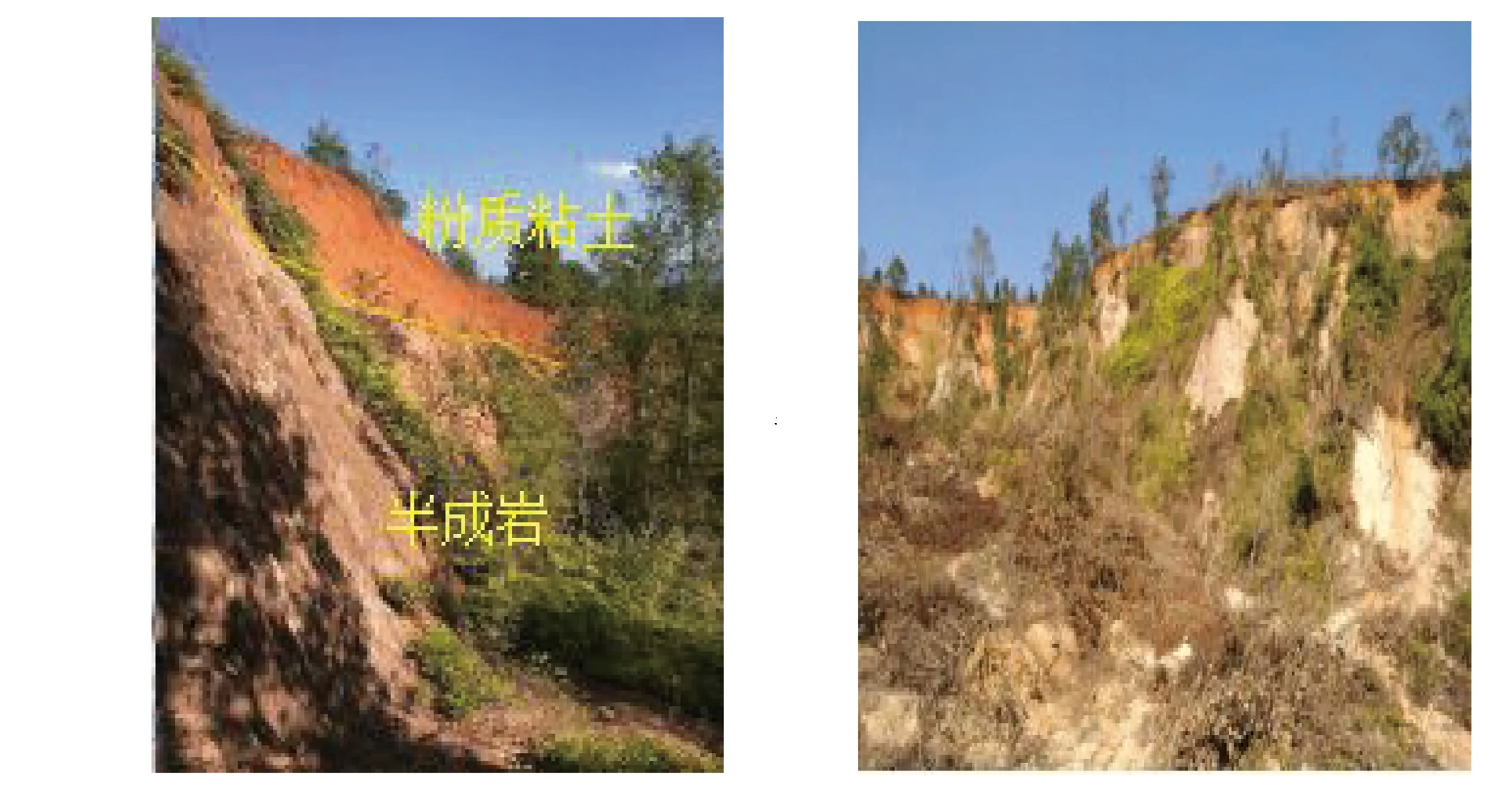

图4 滑坡后壁出露岩土体 图5 滑坡侧壁出露岩土体

图6 拉裂缝宏观特征 图7 拉裂缝细部特征

2.1形态特征

海岗滑坡从平面上来看,后缘较宽,前缘较窄,其后缘最宽处近200m,前缘剪出口处宽度60m。滑坡平面展布如图3所示,左侧半成岩山梁限制了滑坡体物质在前缘的铺开,总体形状近似于圈椅形。滑坡后缘及左侧边界为陡壁,其中滑坡左侧边界走向约180°,分布高程为980~1026m,相对高差约46m;左侧边界发育4处小型滑塌,滑塌体平均宽度40m,长度30m,厚度15~20m,地形坡度40°左右,滑动方向250°,与主滑动方向夹角约90°。

滑坡后壁近东西走向,高程范围980~1043m,相对高差20~30m,地形坡度大于70°,仅局部可见极少量植被,滑坡周围情况如图4、图5所示。滑坡后壁主要由第四系残坡积层及新近系砂岩、黏土岩组成,其中粉质黏土层厚约5m,下伏新近系(N)褐红、棕红色强风化砂岩半成岩,夹薄层黏土岩半成岩。

滑坡右侧边界以小型冲沟为界,冲沟宽0.5~2m,深约0.5m,延伸方向为135°。冲沟内可见大小不一的块碎石,由于冲沟内局部出露砂岩半成岩,沟内两侧草类、灌木类植物生长茂盛。

2.2滑带物质组成及结构特征

钻探、槽探以及工程地质测绘调查表明,滑坡区堆积物主要由中砂、粉质黏土等组成(Qdel),其中中砂粒径0.5~2.5mm,成分以石英为主,风化程度强-全风化,中密;粉质黏土颜色主要呈褐红色,可塑,中砂与粉质黏土混杂搅合,拉裂缝特征如图6和图7所示。滑床为新近系(N)砂岩半成岩、黏土岩半成岩。由于组成滑坡的中粗砂稍密-中密,其特征上与半成岩砂岩泥质弱胶结,较难以区分,但是通过钻孔揭露岩性显示,堆积物原岩层理扰动与场区内岩层产状具有明显差异,与此同时钻孔干钻钻进较快,而半成岩砂岩干钻进入较困难。

2.3滑带与滑床特征

通过由HP20、HP23、HP26、HP38等钻孔揭露,海岗滑坡滑带特征较其他同类滑坡不明显,但掰开钻孔岩心后通常存在如下特征:

1)滑带处风化严重,与下伏砂岩半成岩岩性颜色差异明显,滑带处通常为锈染色或褐红色,下伏砂岩为灰白色和蓝色,由此表明滑带处地下水作用特征明显;

2)滑带处多见有擦痕或光面;

3)滑带为薄层可塑-软塑状粉质黏土或黏土,含砂量较其他黏土岩半成岩高,表明滑动过程中滑带搅动其他物质较多;

4)滑带处物质较松散。

3 滑坡工程地质分区及特征

根据海岗滑坡变形及堆积特征,将该滑坡划分为强变形区(Ⅰ区)、中等变形区(Ⅱ区)、弱变形区(Ⅲ区)及滑塌变形区(Ⅳ区)。

滑坡强变形区(Ⅰ区)位于滑坡上部,滑坡下错、拉裂缝、拉陷槽等变形明显,其中拉裂缝发育11条,南北走向拉裂缝5条,东西走向拉裂缝6条;下错50~80cm,延伸长度约10m左右,张开15cm,基本无充填,可见深度约2m左右,典型照片如图6、图7所示。滑坡体岩土层序杂乱,粉质黏土、砂、半成岩混杂搅合;滑坡后缘见拉陷槽,拉陷槽长轴方向正北,长20m,宽2~5m,深度50cm,未见积水;滑坡左侧可见深大冲沟,可能发生局部滑动。

Ⅱ区位于滑坡中上部,其中发育拉裂缝3条,南北走向拉裂缝1条,东西走向拉裂缝2条,下错10cm,延伸长度约8m左右,张开10cm,有少量粉质黏土充填,可见深度约0.3m,该区域灌木和乔木茂盛。

Ⅲ区自高程1000m左右一直延伸到海岗水库中,该区现今未发现变形特征,坡度上陡下缓,在985m左右形成滑坡平台,平台前缘可见隆起,隆起高度约0.5m。

Ⅳ区分布在滑坡体沟谷左侧,共分成4个部分,由崩塌堆积和局部的滑动堆积而成,边坡坡度较陡,大于40°,后缘多为断壁,有小规模崩塌,都以冲沟为临空面,向北西方向运动,由于前缘流水冲蚀多形成陡坎,连续暴雨,可能发生滑动。

4 滑坡成因机制分析

图8 滑坡左侧边界的冲沟 图9 溯源侵蚀特征

据调查访问,1#海岗滑坡现地形地貌已经形成约100年以上,当地居民称为“烂崖子”。在海岗水库未蓄水前,该滑坡在暴雨或雨水季节仍会产生蠕滑拉裂变形,水库蓄水后该滑坡变形不明显。该滑坡为一古滑坡,且发生过多次不同方向的滑动。形成初期由于海岗河流下切,沟谷溯源侵蚀强烈,使得坡体向临空方向卸荷松弛(斜坡第1次强度衰减)。与此同时,雨水导致斜坡砂岩半成岩及黏土岩半成岩岩体强度急剧下降(斜坡第2次强度衰减)。在强震的作用下,后缘卸荷裂隙被不断拉裂加深,砂岩段不断的震裂松弛,强度持续降低,摩阻力降到最低,滑体高速滑向冲沟内。由于滑体原母岩为半成岩砂岩,搅动后形成中砂、中粗砂,较松散,地表流水容易侵蚀,滑体物质常年随流水形成的高含砂泥洪水进入海岗河流,使得该滑坡表层堆积物在前缘堆积特征无法寻证。而在现今地表上仍可见滑坡左侧(上游侧)边界形成的较大冲沟,滑坡左侧边界的冲沟如图8所示,溯源侵蚀特征如图9所示。滑坡后缘及左侧缘为高陡的断壁,左侧缘陡壁一直贯穿到坡脚,这些都与地震滑坡极为相似[5]。

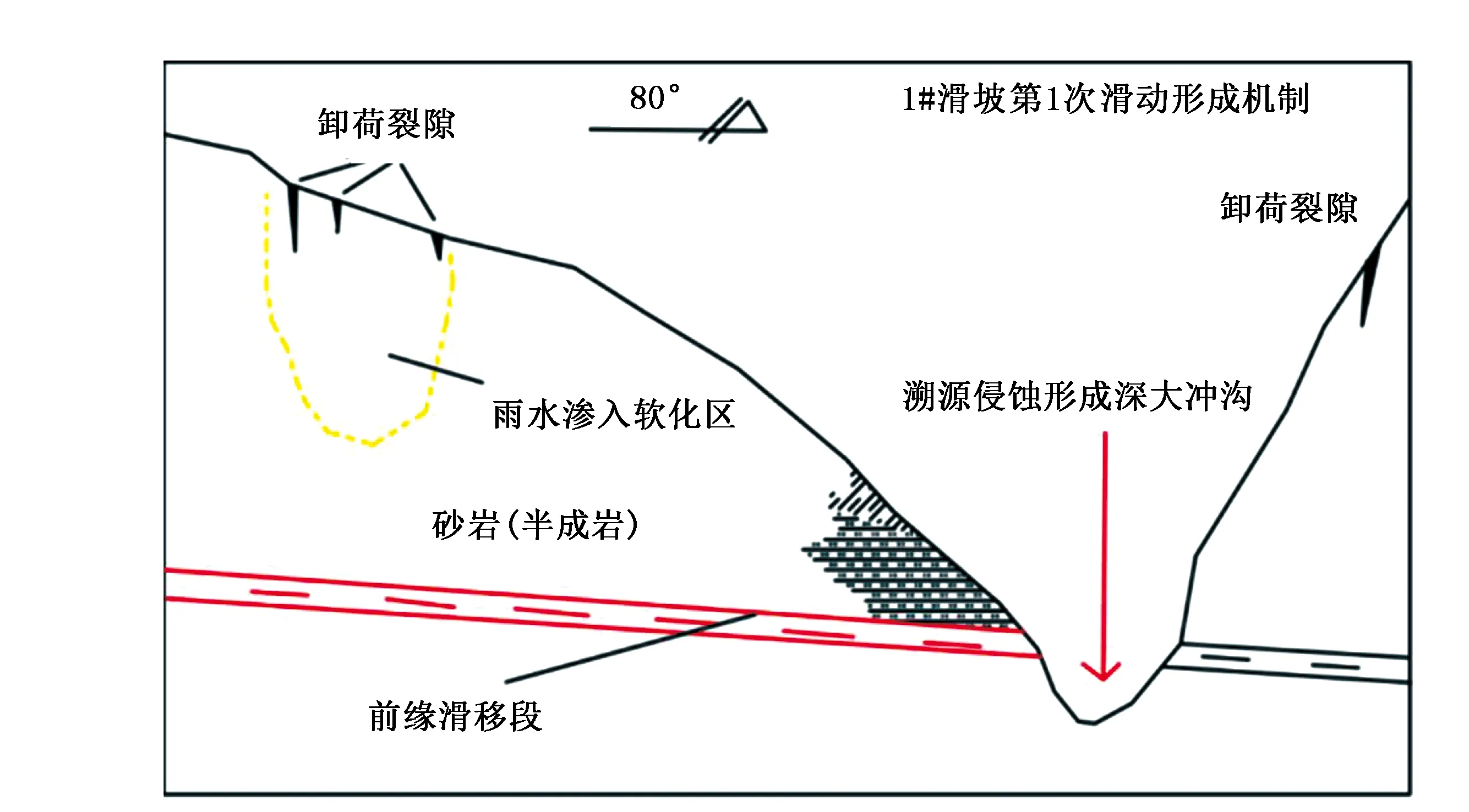

图10 溯源侵蚀-卸荷松弛形成裂隙阶段

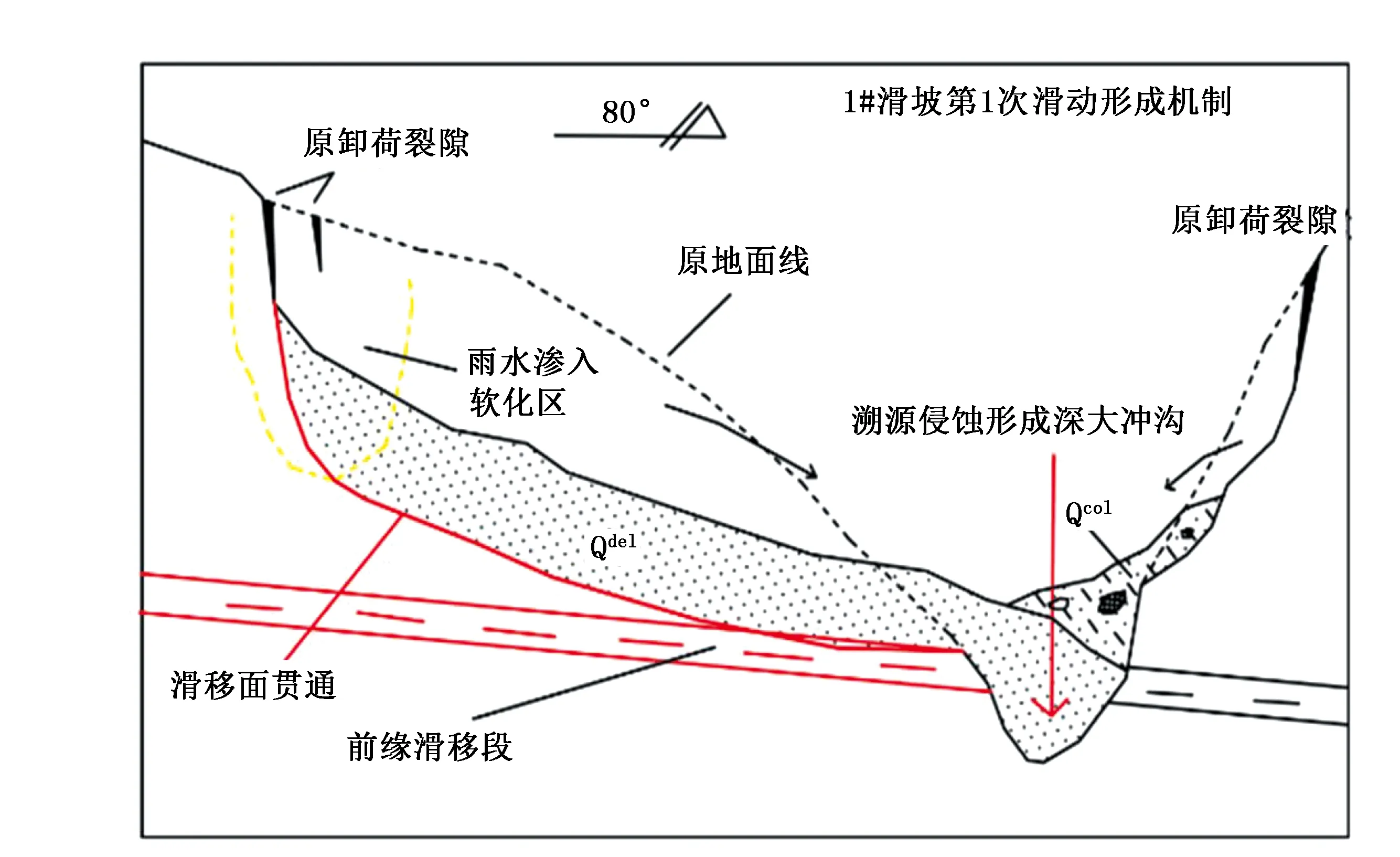

图11 地震触发-滑坡形成阶段

图12 降雨入渗软化二次滑动阶段

滑坡左侧边界形成的陡崖在较好临空条件下,向临空方向卸荷并在雨水入渗作用下形成多次滑塌,构成现今地貌特征。海岗滑坡的形成演化过程[6,7]可以分为如下3个阶段:

1)河谷快速下切,谷坡卸荷松弛,后缘形成卸荷裂隙。第1次滑动,由于滑坡区半成岩易被侵蚀,冲沟快速下切,最终形成陡直、狭窄的“V”型谷地貌。快速下切使斜坡后缘形成陡倾坡外的卸荷回弹拉裂隙,从而驱动边坡沿坡脚的缓倾结构面发生回弹错动性质的表生改造,并在坡顶形成拉张应力区,出现后缘拉裂,溯源侵蚀-卸荷松弛形成裂隙阶段如图10所示。

改造完成后,坡体在自重应力的长期持续作用和雨水渗入软化,沿缓倾角结构面发生持续的蠕滑变形,并导致后缘拉裂的向下扩展,地表水通过地表裂缝渗入,形成半成岩软化区。

2)强震触发,滑坡形成。地震触发,滑坡形成阶段如图11所示,在地震的作用下,中间砂岩段震裂松弛,强度显著降低,缓倾滑移面与斜坡后缘软化区贯通,形成滑移面。冲沟左侧,发生小规模崩塌。

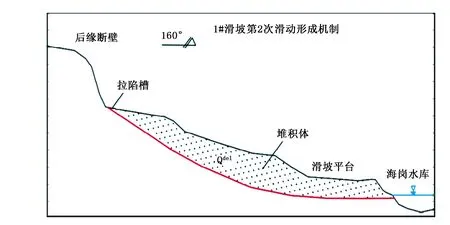

3)河流冲刷,雨水入渗软化,发生二次滑动。在海岗河的侵蚀、冲刷作用下,雨水渗入松散的滑坡堆积体,使得下伏软弱面强度进一步降低,由于滑移-拉裂作用,发生第2次滑动。主滑方向为160°(现在的海岗水库方向),在滑坡下部形成滑坡平台,在后缘形成拉陷槽,降雨入渗软化二次滑动阶段如图12所示。

5 滑坡稳定性分析评价

根据现场调查、钻探、物探、原位试验及室内试验,对斜坡稳定性起控制作用的滑面主要为滑坡古滑面和卸荷裂隙面,其中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ变形区控制性滑移面为古滑面,Ⅵ变形区控制性滑移面为卸荷裂隙面。

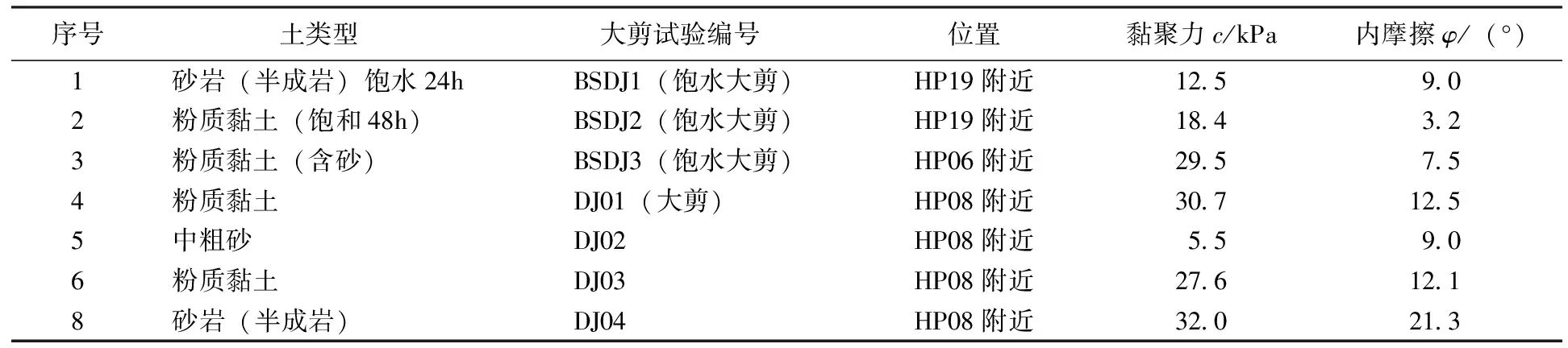

经现场大量饱水大剪试验、直剪试验,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ变形区坡体表层的黏土、粉质黏土自然状态下含水量较低,呈坚硬~硬塑状,物理力学性质较好;下伏基岩透水性相对较差,该层容易聚水饱和软化,因此滑带土呈可塑~软塑状,物理力学性质较差,黏聚力c、内摩擦角φ值低,试验结果如表1所示。

表1 现场原位试验结果

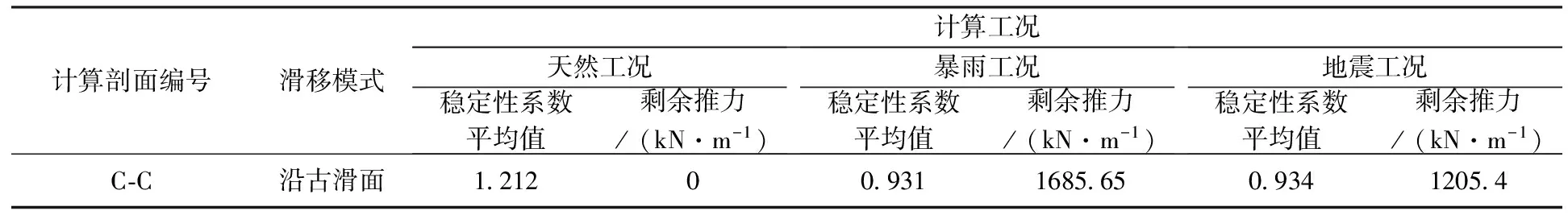

通过SLIDE软件,采用极限平衡分析法,对海岗滑坡进行稳定性和剩余推力计算,稳定性计算结果如表2所示。

表2 1#(海岗)滑坡稳定性计算结果

由表2可知,天然工况下1#滑坡(海岗)稳定系数平均值Fs=1.212,斜坡处于基本稳定状态。暴雨工况下,稳定性系数平均值Fs=0.931,斜坡不稳定,存在局部滑塌或整体滑塌的可能。地震工况下,边坡稳定性系数平均值Fs=0.934,斜坡不稳定,存在滑坡的危险。

6 滑坡变形特征数值模拟

6.1初始应力场特征

图13 天然工况下最大主应力分布

采用FLAC3D软件对滑坡进行3种工况下的应力应变及位移计算,综合分析评价边坡的变形及稳定性特征[8,9]。自然状态下的斜坡的最大主应力场整体上受重力场控制,因此最大主应力为压应力,天然工况下最大主应力分布如图13所示。斜坡呈现坡表到坡内逐渐增大,最大主应力等值线较平滑,整体上相互平行,浅表压应力量值在0.001~0.3MPa。

6.2受暴雨和地震作用斜坡变形特征

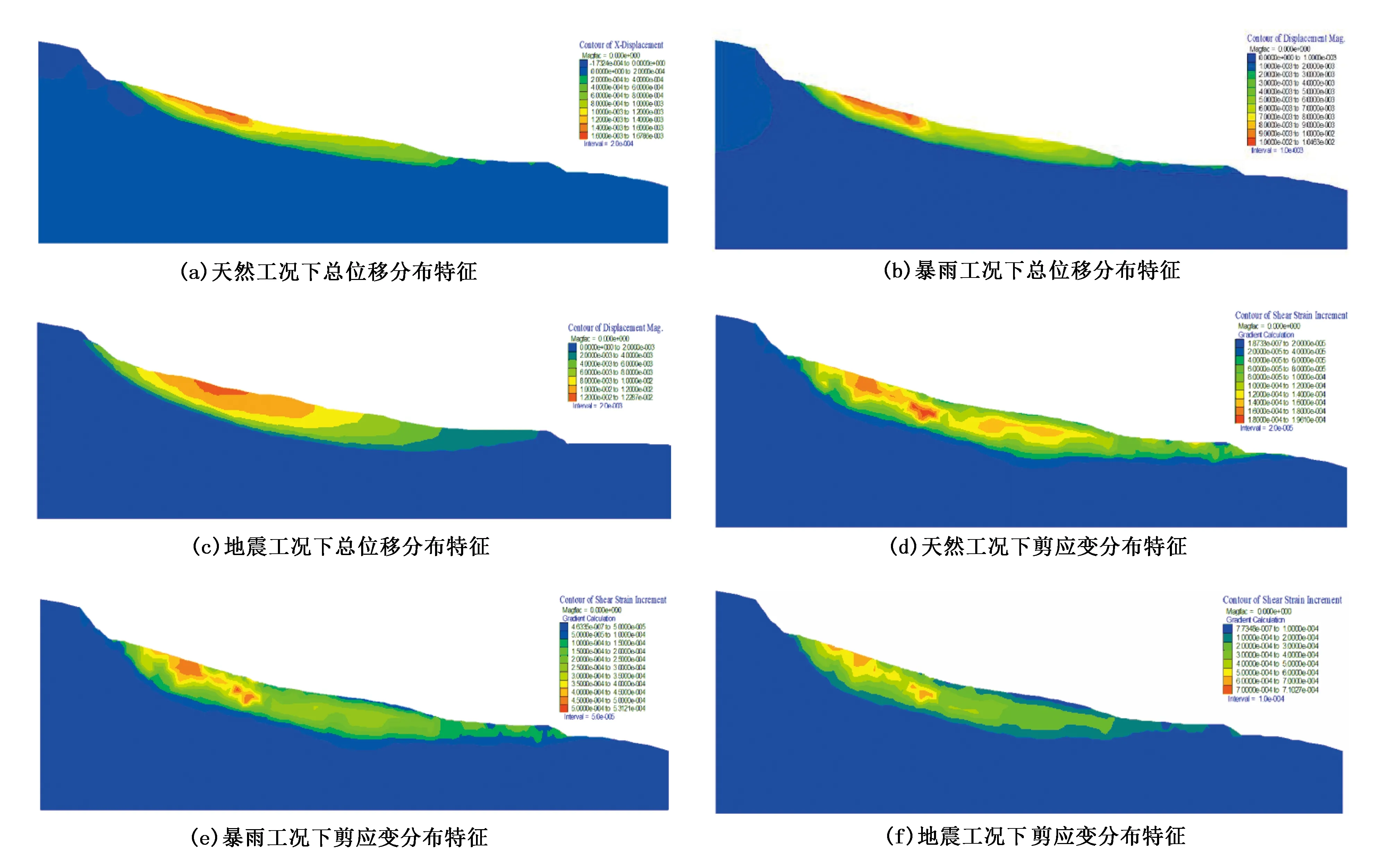

由于海岗滑坡所在的机场场区[10]处于8°地震烈度区,基本地震加速度0.2g,综合水平地震系数0.05,地震对边坡稳定的影响十分明显,因此必须考虑地震作用下边坡稳定的特征。滑坡变形特征分布如图14所示。

图14 滑坡变形特征分布

1)位移分布特征。在天然工况下最大位移量为1.68mm,暴雨工况下最大位移量为10.5mm,相比增大了6.25倍。由此可见,暴雨对海岗滑坡有较大的影响,根据稳定性计算结果,暴雨或者持续降雨作用下滑坡不稳定,存在再次产生滑动的可能。在地震作用下滑坡计算剖面最大位移量为12.3mm,与天然工况相比增大了7.32倍。

2)剪应变分布特征。降雨作用下滑坡剪应变集中区主要分布在斜坡堆积体与滑床接触带附近,即滑带所在部位。天然工况下滑坡剪应变最大量值为2.096e-4,暴雨工况下剪应变最大量值达1.310e-3,剪应变增大了6.25倍。由于降雨的作用,滑坡剪应变集中程度逐步增大,且剪应变集中区有从边坡中上部向中下部逐步发展的趋势,最终形成贯通的剪应变集中带。降雨作用下位移及剪应力应变变化及分布特征充分说明,斜坡在暴雨工况下变形量较大,斜坡不稳定,存在进一步滑移的危险。

地震作用下斜坡剪应变分布特征,如图14(f)所示。地震作用下剪应变集中区主要分布于斜坡的中上部并与位移最大部位相对应。由图14(b)、图14 (c)可知,暴雨工况和地震工况对应的剪应变和位移集中区具有明显的差别。地震作用下剪应变集中区主要集中于斜坡的中后段滑带部位,根据罗永红等[11]的研究成果表明,地震波的高程放大效应明显,造成斜坡顶部的地震动响应要强于斜坡下部,从而造成了差异变形,最后斜坡顶端在地震惯性力的作用下发生向外抛射下滑型滑坡。

由斜坡应力应变、位移特征分析可知,海岗滑坡在天然工况下斜坡总体位移较小,剪应力、剪应变集中程度不高,处于基本稳定状态。但在暴雨和地震作用情况下,斜坡的位移成倍增长,应力应变集中程度急剧增大,斜坡处于欠稳定~不稳定状态。

7 结论

1)海岗滑坡为低山丘陵地区的半成岩地层滑坡,非岩质亦非土质滑坡,不同于一般滑坡,不能用常规思维方式判断,该类滑坡的滑面非圆弧形,而是表现为后段陡,前段平。

2)海岗滑坡第1次滑动以溯源侵蚀形成的深大冲沟为临空面。在地震的作用下触发,形成高陡后壁。在前缘受到地下水的软化,发生第2次160°方向滑动。这类滑坡,在地貌上不同于常规滑坡,由于易软化,常常会发生多次滑动。

3)该地层边坡破坏以蠕滑-拉裂为主要破坏模式。受地下水影响极其严重,在地下水丰富的地区,需要加强监测。

[1]黄大庭.半成岩地层大型滑坡的剖面特征和构造[J].水土保持学报,1990, 4(3):43~49.

[2]吴其伟,李天池.半成岩大型滑坡机制和滑速分析[J].山地学报,1986, 4(1):47~53.

[3]陈布科,邝平河.滇西陇川盆地形成机制[J].石油与天然气地质,1994,15 (4):308~315.

[4]赵永胜,邝平河.滇西陇川第三系含油气盆地泥岩盖层封闭性探讨[J] .天然工业,1995 ,15 (1) :18~22.

[5]许强. 汶川大地震诱发地质灾害主要类型与特征研究[J]. 地质灾害与环境保护,2009,20(2):87~94.

[6]黄润秋. 20世纪以来中国的大型滑坡及其发生机制[J]. 岩石力学与工程学报,2007,26(3):433~454.

[7]张倬元,王士天,王兰生.工程地质分析原理[M]. 第3版.北京:地质出版社,2008.

[8] MH /T5025-2011,民用机场勘测规范[S].

[9] GB50021-2001(2009年版),岩土工程勘察规范[S].

[10]GB50011-2010《建筑抗震设计规范[S].

[11]罗永红,王运生. 汶川地震诱发山地斜坡震动的地形放大效应[J]. 山地学报, 2013,31(2):200~210.

[编辑]计飞翔

2017-05-21

国家自然科学基金项目(41072231)。

严松(1993-),男,硕士生,现主要从事地质灾害评价方面的研究工作,632353232@qq.com。

引著格式严松,王运生,罗永红,等.云南陇川半成岩地层滑坡的成因机制及稳定性评价[J].长江大学学报(自科版),2017,14(21):61~68.

P642 22

A

1673⁃1409(2017)21⁃0061⁃08