射频消融治疗不适当窦性心动过速1例

焦丽琴 王睿

不适当窦性心动过速(Nonparoxysmal Sinus Tachycardia,NPST),又称特发性窦性心动过速(Idiopathic Sinus Tachycardia,IST)、非阵发性窦性心动过速,是以静息或活动时的心率增快与生理需求不相符为特征的一种临床综合征。目前,IST的发病机制还未完全阐明,其致病机制考虑是多因素的,可能与自主神经平衡失调,窦房结功能异常、植物神经超敏反映等有关[1- 2]。对于IST的治疗主要包括药物治疗和非药物治疗,药物治疗主要包括β- 受体阻滞剂和非二氢吡啶类钙通道受体阻滞剂,非药物治疗方法主要有窦房结射频消融改良术和窦房结切除术等[7]。IST是临床中易被忽略的心律失常,我院使用Carto3射频消融治疗IST 1例,报道如下。

一、临床资料

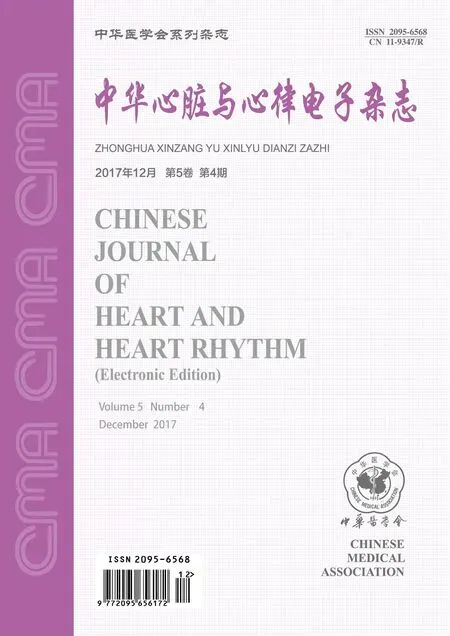

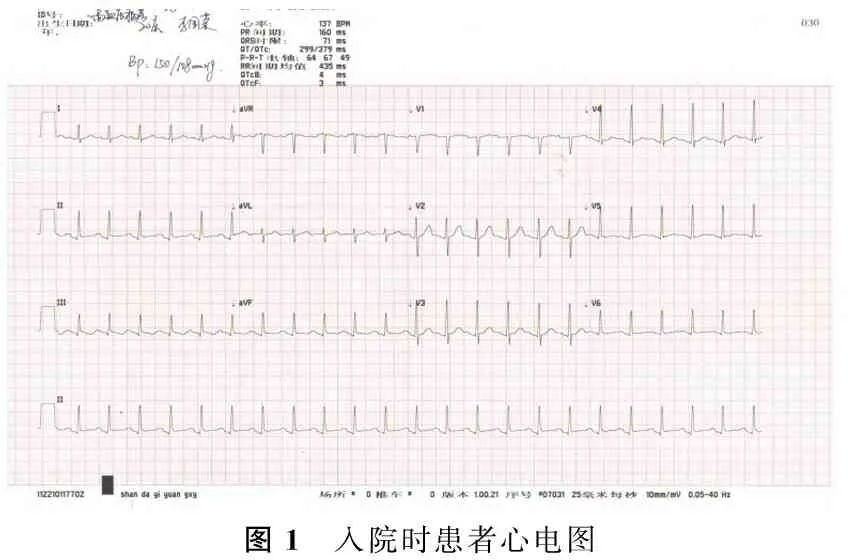

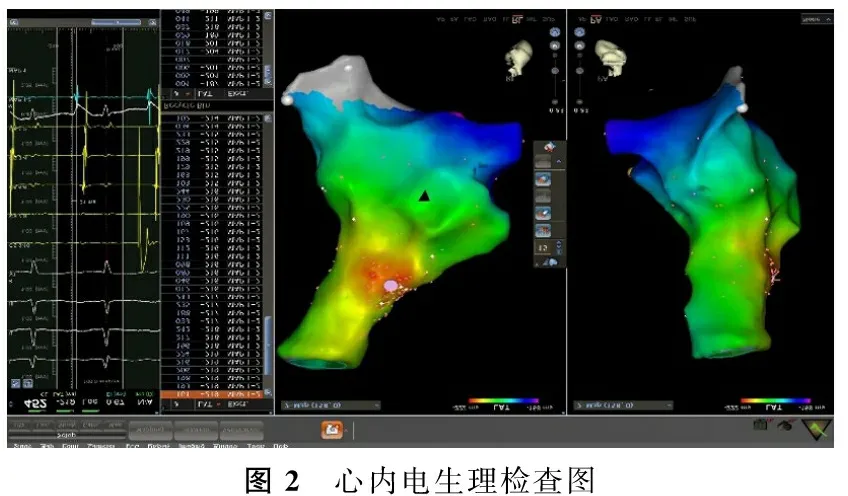

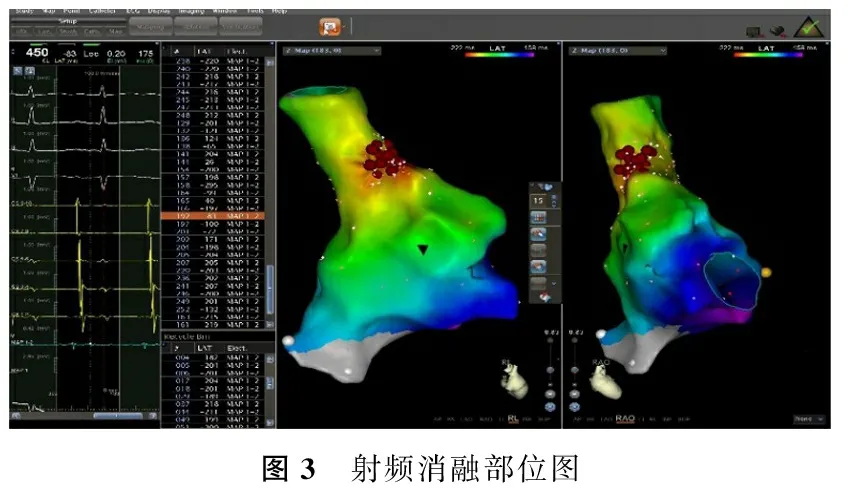

患者,男性,56岁,30余年前体检时发现心动过速(具体不详),后间断体检均提示心动过速,无临床症状,未诊治,平素无心悸、胸闷、乏力等症状,平素长期口服琥珀酸美托洛尔缓释片控制心率,入院前10余天无明显诱因出现心悸,心率可达130~150次/min(见图1),调整琥珀酸美托洛尔缓释片至50 mg,3次/d,心率无下降,运动后加重,伴心悸、胸闷,持续不缓解,来院行普通12导联心电图检查提示窦性心动过速或接近窦房结的房性心动过速。入院后完善24 h动态心电图提示:平均心率119次/min,最慢心率94次/min,最快心率167次/min。心脏超声报:左房35 mm,右房31 mm×33 mm、左室舒张末期容积69 mm,右室23 mm,左室射血分数75%。因患者长期心动过速,目前心悸症状明显,药物控制不佳,遂考虑射频消融减慢心率,缓解症状,行心内电生理检查,并激动标测(见图2),在位于上腔静脉与右心房交界处的界沟上1/3处标测到激动最早点,设置消融模式温控模式(55 ℃、25 W),进行射频消融改良窦房结,消融部位为窦房结上部(见图3),消融26次,共1 250 s,为防止消融过度,出现窦房结部位的传导阻滞,心率降至在90~110次/min(见图4)停止消融,遂结束手术,消融过程中及术后未出现窦房传导阻滞、窦性停搏及其他心律失常,术后观察1周,心波动在80~90次/min。

图1 入院时患者心电图

图2 心内电生理检查图

图3 射频消融部位图

图4 术后患者心电图

二、讨论

不适当心动过速诊断标准为:心率在安静状态下>100次/min,或极小量运动下心率即上升至>100次/min;典型症状如心悸、胸闷、头晕(晕厥先兆)、乏力等[3- 4];除外其他因素引起的继发性窦性心动过速[5- 6];其他标准包括:24 h动态心电图平均窦性心率>95次/min,白天安静状态下心率>95次/min;平板运动试验(BRUCE方案) 前90 s轻度运动量时心率增加>130次/min[7- 9]。研究表明心率的增加是心血管病死亡率和全因死亡率的独立危险因素[10]。少数患者由于长期心动过速,尤其是无休止的窦性心动过速会引起心律失常性心肌病,使心功能受损,发生心力衰竭、休克等,预后严重。部分患者服药可使心率减慢,但不能根治,且长期服药有出药物不良反应的风险。

研究显示,IST患者的高频起搏区多分布在窦房结上部,即终末嵴的顶端,因此对该部位进行导管消融,使窦性心律由窦房结中尾部控制,而恢复期正常自律性。由于IST高频起搏区为区域分布,在消融过程中并非一次放电就可成功,需要在一定区域内多次放电消融才能成功。本例患者发现心率异常增快病史长,近期药物治疗无效,与IST诊断标准相符,心内电生理检查证实为窦性心动过速,经射频消融后,心率由术前130~150次/min布降至术后80~90次/min,心悸症状消失,消融治疗有效。同时,在对于IST的患者,消融过程中要防止过度破坏窦房结,避免出现传导阻滞等并发症。