王桂英:成长源于一次次和自己对话

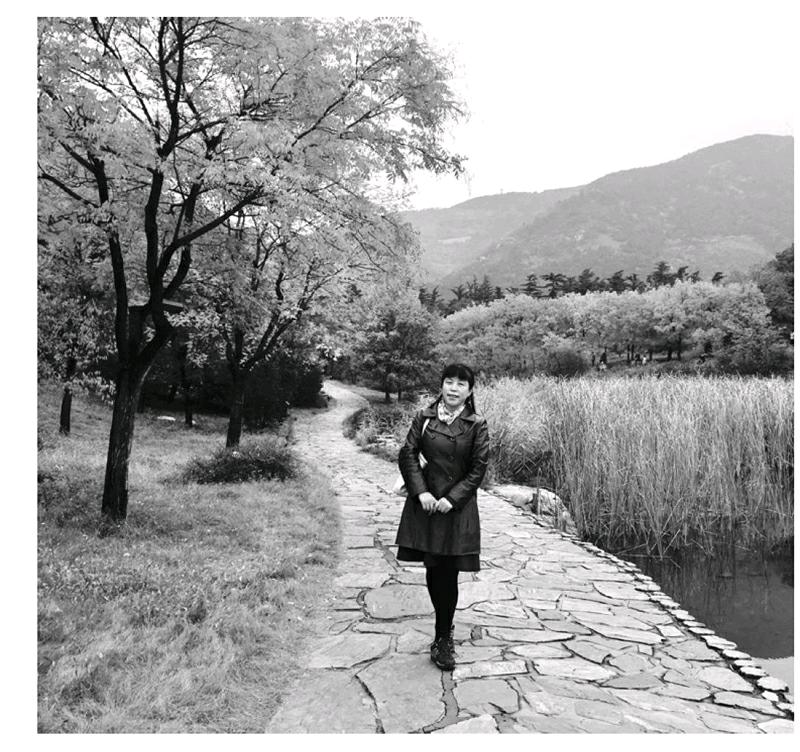

蓝裙子,紫风衣,披肩长发。她站在秋色里,脚下的石板路蜿蜒过缤纷的树,向脉脉远山延伸。

10月21日,王桂英老师在朋友圈贴出这张照片。有人说,这场景让她想起一首校园民谣:“我从山中来,带着兰花草……”

殊不知,看来感性、爱美的王桂英,心中却装着无数追问;她的身后蜿蜒的,不是一条普通的石板路,而是她一路的求索。

关于教育:英语教育应该是怎样的?

1993年,王桂英大学毕业,分配到母校斋堂中学教高中英语。斋堂位于北京市门头沟区西部的永定河畔,是真正的深山区,山高谷狭,沟壑纵横,无论生源还是师资水平都不尽如人意。那时的王桂英只希望能把自己掌握的知识都教给这些山里的孩子,帮助他们考上大学,走出深山,去看看外边的世界。那时的王桂英,也和众多老师一样,认为好的英语老师就是认真负责,把知识掰开揉碎,让学生掌握更多的词汇、语法,让他们在考试中能取得更好的成绩。

为此,王桂英一直非常努力。无论在哪个环境、哪个环节,都力争成为其中最好的那一个。最好的标准是什么?最直观的一条就是:学生成绩好。至于英语学习还有什么意义,她并不清楚,也没认真想过。

王桂英的教学成绩确实值得骄傲:无论带重点班、普通班还是美术特长班,她带的班总能够在高考中超越北京市平均分,在全区名列前茅。

没想到,2010年高考,王桂英遭遇到她教学生涯的第一次“滑铁卢”。2007年北京市开始了高中新课改,当时已经是年级主任兼英语学科组长的王桂英,带领高三英语教师们辛辛苦苦、兢兢業业地工作,没想到,三年后的高考成绩却给了他们当头一棒。

“为什么我们付出了那么多辛苦,却换来这样的成绩?”她问自己。

“因为我们形式上在进行课改,理念却没有跟上课改。”她回答自己。

基于这样的思考,新学期开学后,王桂英开始给学生拓展阅读,书虫、典范英语、常春藤英语都曾被她选来做阅读材料。她希望通过阅读跳出单一的词汇教学,培养学生好的阅读习惯,同时打开学生思维的闸门。

随着教学的改进,新课改的推进,王桂英对英语教育的理解也一步步加深。

“英语教育只是教给学生知识吗?”她问。

“当然不是。”她答。

“那么英语教育是什么呢?”她再问。

“英语教育的目的应该是发展孩子们的语言能力、文化品格、思维品质,让学生在东西方语言的交汇中、在东西方文化的碰撞中产生灵感,产生思考,发展心智,培育美好。”终于,她给了自己这样的答案。

为了追寻这个答案,王桂英一方面改进课堂教学,一方面把当地特色融入到教学中,如把京西古道、沿河城等门头沟的特有资源纳入教学资源。“就是想让学生觉得我们大门头沟真好,大北京真好,大中国真好。我们的学生可能会因为喜欢的专业选择到其它地方或国外学习,但是学成后他们会愿意回来建设家乡。”

关于课堂:英语课堂应该是怎样的?

不可否认,山里孩子学英语的条件确实不那么好,而且,受家庭和环境的影响,不少学生对英语的学习兴趣也并不高。面对这种现状,王桂英问自己:“如何帮助我的孩子们有能力与城里的孩子PK?怎样才能让他们多一扇窗口看世界?”为了帮助爱学英语,进而学好英语,不在“落后”的漩涡里沉沦,王桂英在多年的教学实践中,逐渐探索出适合山里孩子的英语课堂教学模式:

近起点——找到学生的“最近发展区”,为学生提供基于他们原有发展水平的符合他们认知规律的内容,调动学生的积极性,发挥其潜能;多台阶——为学生搭设逐步增加的梯度,每次的台阶设置要考虑到不同层次学生的英语水平,让他们能跳一跳就够得到,让他们在多层次台阶中获得成功感,树立自信心;大容量——调动学生的不同感官,满足不同学习方式的学生的需求;重探究——组织多种和学生生活相关的活动,在提高学生语言能力、学习能力的同时,提升他们的思维品质和文化品格。

但是最近,王桂英开始质疑自己的课堂:“我一直认为我的课堂是为学生们创设的。我鼓励他们发言,我给他们提供多样的语境,我督促学生默写单词、背诵课文……可是,我现在有点怀疑,我的课堂真的属于学生吗?”

反思后,她回答自己:“我设置了许多以为能够帮助学生奔跑的方法和路径,其实还是限制了孩子们的发展。他们真正内心的声音,我还是没有听到。”

北京外国语大学刘润清教授说课堂教学有五个境界:1.起码要充满信息(information);2.尽量让信息都是事实(facts);3.最好把事实放在一个系统中成为一门知识(knowledge);4.更理想的层次是让知识充满智慧(wisdom);5.最理想的境界是把智慧上升到哲学(philosophy)。

王桂英说,她目前的课堂距最高境界还有相当大的距离,但她一定要朝最高境界努力。

关于自己:我是谁,要往哪里去?

王桂英在一篇文章中写道:“我们要不断反思,我们是谁?我们要到哪里去?我们要把孩子带到哪里去?”

那么,王桂英是谁?

朋友认为她是个才女——一个深山里的孩子,竟然在初中时就开始在报刊上发表文章;教学成绩一直在全区名列前茅;任何一次学历考试都能顺利通过;一直在山区学校的中学教师,三一口语(GESE)竟然考过了九级。

学生认为她是一个可爱的老师——“她是那么可爱,糊里糊涂,丢三落四,天真烂漫,还有点childish。”

在她自己看来:“我算是比较努力吧,但天分不高,主要是机会好一些。”

可是,所有的机会,都只在有准备的人这里才会起作用。没有斋堂中学八年的奋斗,就不会有那么好的教学成绩;没有那么好的教学成绩和一系列教研成果,就不会有之后的一路凯歌,成为“区骨”“市骨”,入选名师工程,又于2017年被评为特级教师。续本、考入北师大读研究生并顺利毕业,三一口语(GESE)考过九级,这一切,哪一个不需要日常的学习做积淀呢?

究其根本,王桂英的成长源于她在每个关键环节都会提醒自己是谁,要去哪里。只是,随着站得更高,看得更远,她不断修正前进的方向——刚入职时,她像一只勤奋的小蜜蜂,不辞辛苦,用一切可能的方式汲取营养;有了一些经验后,她像一个虔诚的取经人,放低身份,借鉴适合自己风格的教育模式,让自己进步更快。即便是成了特级教师,王桂英仍然选择进取:“教师如果想要谋求进一步的发展,必须首先意识到自己的不足,否则只能做一个教书匠,固守自己的教育教学经验,不愿再学习。”抱着自己的成绩和荣誉,静静地等待退休的到来,这不是王桂英想要的生活。

所以,至今,王桂英仍然在和自己对话。

“我是谁?”她问。

“我是一名教师。”她答。

“我要去哪里?”她问。

“我要带领更多的学生和老师一起从山谷走向世界。”她答。

编辑 _ 付江泓endprint