城市体验测度与比较研究

王济民

(武汉大学 湖北 武汉 437000)

城市体验测度与比较研究

王济民

(武汉大学 湖北 武汉 437000)

以大数据为代表的新技术的兴起和普及让城市测度成为可能。文章以城市体验理论为视角,首次构建起城市IPEC分析框架和城市体验的测度体系,厘清城市体验的核心要素和定量分析,以深化城市体验的沉浸性,以城市意象、定位、事件、文化为潜变量,从全国289个城市(地级以上)中选择了40个城市作为样本验证模型的有效性,并以IPEC理论模型为基础,测算出北京、大连、上海、苏州、桂林、三亚、丽江、西安八个城市在城市意象、定位、事件、文化四个维度的得分并使其在同维度下具有可比较性。以期能嵌套该模型与城市规划、城市设计形成良性互动,探索体验型城市建设的路径、策略,为城市研究以及经营城市作出应有的贡献。

城市 体验 IPEC路径 测度

引言

城市的本质是生活方式的呈现,是人们展开自在之地实践的场所,多维度的社会关系通过场所的结构式(物质环境、物理结构)与规则式(功能性分区)设定,激活并演绎着人们的交往互动。如果城市展现的是人类一种特定的生存形态,那么它必然应该是以人为主体、以人的体验和解放为指向的意义场所。经济容量、治理效率和城市风貌等已不再能完全承载城市衡量的内涵与外延,城市的测度与比较并非是城市治理权和政治权力册封的话语权拥有者们的垄断与特权,而是应源于普通城市居民和城市空间使用者的日常生活获取的身心体验。

一、体验作为城市研究的方法

(一)体验的本质是现象学还原

以城市作为对象的众多研究中,体验研究方法是一种尚待发掘的视角。它以体验哲学①为基础,强调以内在的心灵体悟世界,包括人们亲身体验(感觉、意想、记忆、作用和要求)的一切[1];从认识论高度把知识的来源彻底推向了人的身体与客观世界的接触行为,体验本身即目的,这与胡塞尔提出了现象学方法(凭借直觉从现象中直接发现本质,“直接面对事物本身”并诉诸“本质的直观”)暗合与共鸣。这种研究路径与凯文·林奇从城市意象出发构建的城市认知理论相似,但又更为彻底、系统。

(二)体验是城市研究方法论的创新突破

第一,引领城市研究朝人本方向跃进。城市研究从早期注重城市的安全、美学等原则,到1933年雅典会议提出城市的主要功能是围绕人的日常活动展开,1978年“马丘比丘宣言”强调生活环境、自然环境的和谐及城市必须面向多重主体,到近三十年来关注合理的交通组织、适度的城市规模、有机的城市更新、社区空间的归属感、“共生”的邻里环境、宜人的空间尺度等,“人本化”可以说是整城市研究的重要进化方向,但均未跳出以物(城)为中心的思维方式。“体验”是以人为中心的,自然跳出了传统以物(城)为中心的范式,从而彻底推动城市研究进入到以人为本的篇章。

第二,把握趋势演变与人城互动。现代化视野的城市发展,物质空前聚集并日益影响都市人身心变化,城市人的异化、疏离、多重人格等急切地成为现代性城市的反向铭写。但当前城市研究普遍存在的对象静态化问题——即把城市人作为抽象的、稳定的群体存在,显然不足以洞察瞬时即变的都市人。基于体验方法的城市研究,将主体回归到人的体验、关注都市人的精神世界,进而因人建城,探索构建和谐的新型人城互动关系,是追逐“人作为主体自由”的必然方向。

第三,促进城市系统增值。体验型城市追求的“可意象性强、定位鲜明、故事生动、文化底蕴深厚、包容性强”等目标,亦是城市竞逐中保持城市多样性、增强城市粘性、提升城市识别度的不二捷径。一个塑造成功的体验型城市,天然具有无与媲美的亲和力,必然是人流聚集地,进而成为物流、信息、资本的聚集中心,带动城市持续增长,在激烈的城市竞逐中胜出。而着眼未来,在继农业、工业和服务经济之后的第四次经济浪潮——体验经济时代,城市在体验中赢得了先声,在极大程度上就赢得了未来城市竞争的话语权。

第四,整合城市研究的多维视角。城市的复杂性和研究方向、方法的选择性,直接导致城市研究的流派分化,忽视城市作为巨系统、文明体的复杂演进规律,直接切入城市的肌理(如街道、广场、空间等)成为普遍性状况。但城市终归是一个整体,城市规划、设计、建设的实践行为,也必然作为一个整体实施;当不断分化的城市研究成果要应用于城市实践中,知识整合就变得前所未有的重要了。以体验为工具,接通城市数据到城市风貌的研究路径,是整合城市研究的多维视角的有效途径。

二、城市体验路径与IPEC模型

(一)城市体验的IPEC路径

将以都市人为中心视角的体验方法,应用于城市领域的过程,我们称之为城市体验。那么,城市体验应当遵循何种策略,才能在准确地从庞杂的信息中抽象出城市的本质?

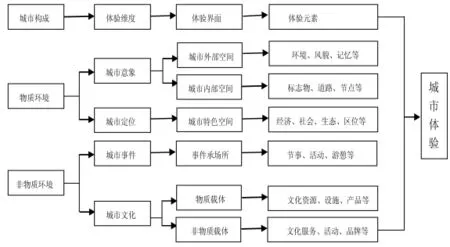

城市由物质环境和非物质环境组成,城市体验是都市人对城市物质和非物质环境的综合感知。向既有的城市研究工具借镜,物质环境的体验可主要从城市意象(Image)、城市定位(Position)两个维度切入,而城市非物质环境的体验则可以从城市事件(Event)、城市文化(culture)两个维度入手,进而形成了IPEC框架的四维方法(详见图1)。

图1 城市体验路径

从某种意义来说,城市意象是对城市物质空间的直观感知,是影响人们体验城市最为重要的元素,因此,在研究设计上,我们强调:一方面城市环境、城市风貌、城市记忆等宏观视角切入探讨对城市外部空间整体意象的抽象感知,另一方面从标志物、道路、节点、边界等微观视角分析对城市内部空间局部意象的具象感知,进而导出城市意象体验的结果。城市定位是影响人们体验城市的间接元素,从现代城市发展的实践来看,宏观层次的城市定位往往决定了在城市空间上安排的活动内容,这种活动内容通常代表一个城市最具特色的元素,当这种活动内容在城市空间上不断累积叠加,便可形成城市最具代表性的特色空间,进而间接地带给人们独特的空间体验。城市事件是影响人们体验城市的重要媒介。城市本身就是事件,因为,城市历史总是事件的历史,作为事件的城市才是鲜活的曾被体验或正被体验着的城市。因而,宋一苇提出,或许通过事件哲学的、事件本体的思考方式,即通过对事件切身性的关注,我们才可能真正进入到现代性城市体验的题域之中,从而才可能窥探到城市体验的真相之所在。[2]事件构成城市本身,但获得体验快感的事件却往往不是全部,特别是对于城市这么一个共同体而言,因而选择节日庆典、游戏赛事、闲逛游荡等这些能够能触发体验快感的代表性事件,作为城市体验的视角更能感知事件之于城市的影响。兰德曼认为,人是文化的存在,血管里流淌的是主观精神(文化)的血。在这个意义上,城市文化是影响人们城市体验的本质元素。一旦文化在城市空间中烙上深深印记,便可形成易辨性的城市空间,在人类大脑中就会构筑成深层次的文化意象解读,带给人更深层次的体验,作为城市文化载体的物质文化遗产、公共文化设施及非物质形态的风俗文化活动、文化服务、文化品牌等,当然是体验城市文化的最佳载体。

综上,通过城市意象(Image)、定位(Position)、事件(Event)、文化(culture)等体验维度搭建的桥梁,以体验界面、体验元素等构建的体验途径,较好地将城市与城市体验串联起来,即“城市构成—体验维度(IPEC)—体验界面—体验元素—城市体验”,构建了“主体(城市)—方法(IPEC)—途径(体验界面与元素)—目的(城市体验发生)”一套较为完善、切实可行的城市体验路径。

(二)IPEC理论模型的验证

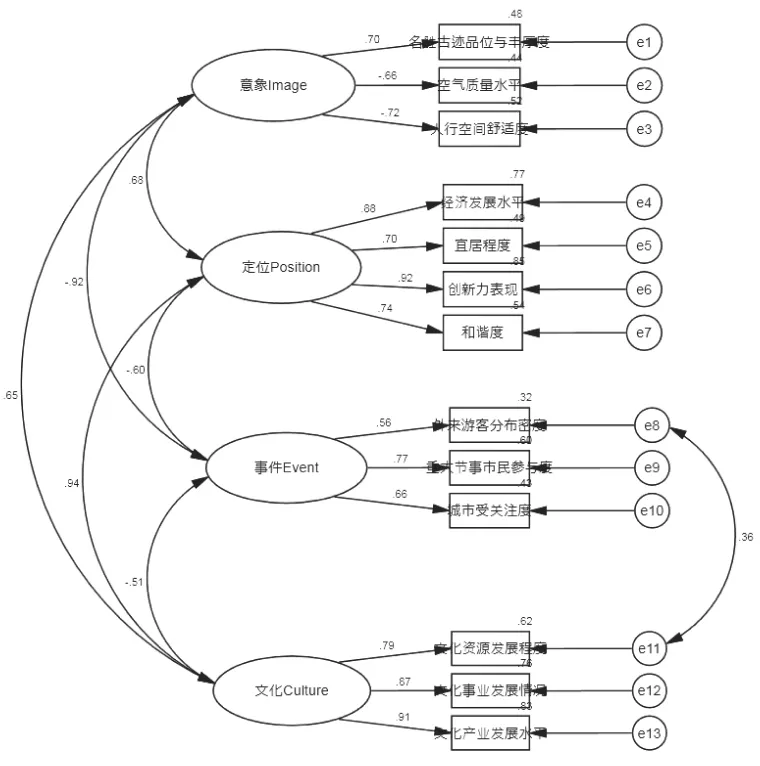

为进一步对IPEC体验理论框架进行验证,我们基于验证性因素分析的研究方法,以城市意象、定位、事件、文化为潜变量,在研究甄别的基础上,分别凝练了名胜古迹、空气质量、人行空间,经济发展水平、宜居程度、创新力表现、和谐度,重大节事市民参与度、外来游客密度、城市受关注度,以及城市文化资源、文化事业、文化产业发展情况等13个观察变量,建构了理论模型(见图2)。

在此基础上,综合考虑城市类型、规模、分布等多项因素,从全国289个城市(地级以上)中选择了北京、秦皇岛、承德、太原、晋中、呼伦贝尔、大连、哈尔滨、上海、南京、苏州、杭州、绍兴、黄山、亳州、厦门、泉州、九江、青岛、济宁、开封、洛阳、武汉、咸宁、长沙、岳阳、广州、深圳、桂林、三亚、重庆、成都、乐山、贵阳、昆明、丽江、西安、乌鲁木齐、银川、酒泉40个城市,名胜古迹指数、空气优良率、人行道路面积占比、经济竞争力、宜居程度、创新力指数、和谐指数、游客密度、重大节事市民参与度、城市受关注度、文化资源发展度、文化事业发展、文化产业发展水平13个指标为样本(见表1),并从中国城市建设统计年鉴、中国城市年鉴、各城市年鉴、中国城市竞争力年鉴、《中国城市创新报告》[3]、《中国文化发展指数研究报告》[4]及各地国民经济和社会发展统计公报、环境状况公报等成果援引2013年研究数据,作为13个观察变量数据来源,对理论模型进行验证。

表1 40座样本城市数据②

图2 IPEC模型

对IPEC模型的验证性因素分析结果如图2所示,所有标准化因子负载均在0.55—0.95之间(其中近80%大于0.7),无负的误差方差,标准误在可接受范围,关键检验指标如下:

(1)拟合优度的卡方检验:χ2/df=1.129,接近理论期望值1;显著性概率值P=0.2,大于0.05,拟合很好。

(2)拟合优度指数:GFI=0.815,大于 0.8,在可接受的最低限度范围。

(3)比较拟合指数:CFI=0.974,大于 0.9,接近理论期望值1;TLI=0.965,大于0.9,接近理论期望值1,拟合很好。

(4)模型的简约是适配度指标:PGFI=0.519,大于0.5,符合简约要求。

(5)近似误差均方根:RMSEA=0.058,小于0.8且接近接近拟合(0.05)水平,模型拟合较好。

(6)理论模型的AIC/EVIC指标,小于独立模型且小于饱和模型。

考虑到样本量规模较小,以上分析结果对模型的验证是有力的,即预设理论模型IPEC框架成立。

三、城市体验测评与比较

“赢在体验”启发了城市经营者,“体验营造”成为城市赶超的新潮流。然而,面对包罗万象、仪态万千的城市,何以断定A城优于B城、C城或者其它?体验比较,成为焦灼点。在IPEC理论模型基础上,我们进一步探索以量化为指向的体验比较。

(一)城市体验的测评

在IPEC模型建构(图2)中,我们应用Amos24最大似然法获得了设定模型下的因子载荷系数,对其进行归一化处理,可得到各因素指标权重,具体结果见表2。

表2 各因素指标权重的确定

在得到各观察变量的权重基础上,每个城市在意象、定位、事件、文化四个维度的体验得分即可测算。

(二)城市体验的比较

我们以北京、大连、上海、苏州、桂林、三亚、丽江、西安八个城市为样本,按照城市体验测算方法进行测算即可得到八个城市在城市意象、定位、事件、文化4个维度的得分(见表3)。

表3 北京等八城市四维体验得分

四、结语

城市由物质环境和非物质环境组成,城市体验就是城市人对城市物质环境和非物质环境的综合感知。而城市物质环境体验可主要从城市意象、城市定位两个维度来感知,城市非物质环境体验可主要从城市事件、城市文化两个维度来感知,四个体验维度所依托的体验界面和体验元素(详见图1)是城市体验的具体内容。通过体验维度搭建的桥梁,以体验界面、体验元素等构建的体验途径,较好地将城市与城市体验串联起来,即“城市构成—体验维度(IPEC)—体验界面—体验元素—城市体验”,构建了“主体(城市)—方法(IPEC)—途径(体验界面与元素)—目的(城市体验发生)”一套较为完善、切实可行的城市体验路径,并以此为基础,构建了城市体验指数的指标体系,向城市体验的定量测度迈出了一大步。

体验是复杂多变的,这种复杂不仅体现在城市本身的复杂性和行为个体的复杂性,而且随着行为个体的认知程度变化,即使面对同一环境的刺激,其所带来的感知亦是不同的。但任何复杂的事物都有其自身内在的运行规律,本文从IPEC视角来体验城市,就是试图构建体验城市的一般方法和途径,从而寻找出城市体验的规律性路径。

虽然文章构建了基于IPEC视角的城市体验路径,但城市的复杂性、个体体验的主观性及案例(以巴黎为例)的独特性等,使得基于IPEC视角的城市体验难免会存在一定的局限性。

(一)城市的复杂性

系统论认为城市作为一个复杂的巨系统,具有多元性、相关性、整体性、秩序性、自组织性、目的性及演化性等复杂系统特征,遵循系统的非加和性原理[5]。城市是由多个子系统组合而成的,但各子系统的简单叠加是难以推导出城市整体系统的综合反应的,因为这种综合反应是各子系统所不具备的。故本文从IPEC四个维度来体验城市,各个维度的体验亦不能简单叠加形成城市的综合体验,毕竟城市是多元的、复杂的,其整体大于部分之和,这并不是最终的、形而上学抽象的意义,而是就重要的、实用意义来说;知道了部分性质及其相互作用的规律,要推断出整体的性质绝不是轻而易举的事情[6]。

(二)个体体验的主观性

城市体验是行为个体对城市环境的感知过程,但社会个体——人,本身也是具有复杂性的,且不同个体由于知识结构、认知程度、社会经历等不同,导致其对同一种环境刺激所呈现的主观反应亦是复杂多样的,随之产生的体验也是千变万化的。但如果能在复杂多变的个体体验中寻找出某种普遍性,那么这种普遍性体验便是富有意义的“共同体验”,这与凯文·林奇研究城市意象所提出的“群体意象”、“公众意象”是异曲同工的。

注释:

①Lakoff和Johnson合作出版了《我们赖以生存的隐喻》(1980)之后,于1999年又出版了另一本著作:《体验哲学——基于身体的心智及其对西方思想的挑战》(Philosophy in the Flesh——The Embodied Mind and Its Challenge to Western Thought,以下简称《体验哲学》)。书中提出了一个全新的哲学理论:体验哲学,论述了体验哲学的三项基本原则:“心智的体验性”、“认知的无意识性”和“思维的隐喻性”(the embodied mind,the cognitive un-consciousness,the metaphorical thought),并认为认知语言学是以体验哲学为其哲学基础的。

②受版面限制,表格中仅列举北京、秦皇岛、酒泉3城数据。参考文献:

[1]Konrad Cramer.Erlebnis.J.Ritter.Historisehes Worttbuch derPhilosophie(Vol.2),p.705.

[2]宋一苇.事件哲学视域中的现代性与后现代性[J].社会科学辑刊,2005:2.

[3]周天勇,旷建伟.城市创新蓝皮书:中国城市创新报告(2014版)[M].社科文献出版社,2014:08.

[4]国务院发展研究中心东方文化与城市发展研究所,湖北日报传媒集团《支点》杂志社.中国文化发展指数研究报告(2015)[R].2015:11.

[5]朱勍.城市生命力——从生命特征视角认识城市及其演进规律[M].北京:中国建筑出版社,1989.

[6]转引自:恩斯特·迈尔.涂长晟等译.生物学思想发展的历史[M/OL].成都:四川教育出版社,1990.

(责任编辑:潘维永)

F490.2

A

1007-9106(2017)12-0090-05

王济民(1971—),男,武汉大学城市设计学院城市系统工程专业博士生,主要研究方向为城市规划、城市设计、城市体验等。