汉景帝时匈奴诸王入附考

冯金忠

(河北省社会科学院《河北学刊》杂志社,河北 石家庄 050051)

汉景帝时匈奴诸王入附考

冯金忠

(河北省社会科学院《河北学刊》杂志社,河北 石家庄 050051)

汉景帝时徐卢等七王降汉封侯是汉匈关系史上的一件大事,其意义不止于丞相周亚夫因之被免、朝廷内中枢权力的更迭,更在于标志着汉王朝对降附之外族政策的变化,即“初开封赏之科”,对后世影响巨大。但诸典籍对此事不仅记载阙略,而且相互间抵牾之处颇多,《史记》《汉书》对降附者人数、姓名、身份、受封地望等的记载均有错舛,二书应相互参证,但相较而言《史记》讹误较少。徐卢等人虽然诸典籍均言为“王”,但其实不过为匈奴部族之酋长,地位并不显赫,汉景帝对其封侯主要是出于政治上之考虑。而将其安置于涿郡、颍川等中原内地,反映了汉王朝对降附者的防范猜忌,这与汉武帝时代将降人置于边地、建立属国的方式有很大的不同,显示出不同时代汉匈之间力量的消长变化。

汉景帝;匈奴;徐卢等王

汉景帝时徐卢诸王降汉是匈奴一次较大规模的降附活动,这对饱受匈奴困扰和屈辱的汉王朝来说总算挽回了一点颜面。汉景帝不惜变更祖制,欲悉封之为侯,并由此导致了反对此举的丞相周亚夫的罢相。但对于此事诸史籍记载阙略,即使同一书也往往前后抵牾,令人莫衷一是。本文试加以梳理,抛砖引玉,以期引起学界对此事件的关注。

一

徐卢等人入附在汉景帝中元三年(前147年),此时正值匈奴军臣单于在位,势力鼎盛。汉景帝继承了汉初高祖以来与匈奴的和亲政策,匈奴虽然不时犯边,但汉匈之间基本上未发生大的战事,正如史书所云:“终孝景时,时小入盗边,无大寇。”[1]卷一一〇在相对安宁的背景之下,徐卢等人的入附很可能缘于匈奴的内乱。

据《史记·孝景本纪》,汉景帝中元三年“春,匈奴王二人率其徒来降,皆封为列侯”[1]卷一一。同书卷五七《绛侯周勃世家》云:“其后匈奴王徐卢等五人降,景帝欲侯之以劝后。”[1]卷五七悉封徐卢等为列侯。《汉书·景帝纪》和荀悦《汉纪》未载此事,以常理揆之,似乎殊不易解。但《汉书·周勃附亚夫传》有载:“其后匈奴徐卢等五人降汉,上欲侯之以劝后……乃悉封徐卢等为列侯。”[2]卷四〇

从上面材料来看,《史记·孝景本纪》言“匈奴王二人率其徒来降”,而《史记·绛侯周勃世家》和《汉书·周勃附亚夫传》则言“匈奴王徐卢等五人”。到底投附者是二人抑或五人?唐人张守节《史记正义》在此条下云:“《汉书表》云中三年,安陵侯子军、桓侯赐、遒侯陆强、容城侯徐卢、易侯仆黑日、范阳侯代、翕侯邯郸七人,以匈奴王降,皆封为列侯。按:《纪》言二人者是匈奴二王为首降。”[1]卷一一《汉书表》即指《汉书》卷一七《景武昭宣元成功臣表》,其中详列了降附者匈奴诸王七人的姓名和封爵:安陵侯于军、逎侯陆强、容城携侯徐卢、易侯仆黑日、范阳靖侯范代、翕侯邯郸、桓侯赐。

按之《汉表》,张守节所引多有差舛。例如,安陵侯子军,《汉表》作于军;容城侯,《汉表》作容城携侯;范阳侯代,《汉表》作范阳靖侯范代。而且《汉表》所列七人更与《史记》《汉书》纪、传所云二人、五人之说抵牾。张守节或许也意识到这个问题,他在按语中云:“《纪》言二人者,是匈奴二王为首降。”以他的说法,

徐卢七人之中有首从之分,其中二人为首,故《史记·孝景本纪》以此二人通言之。这从逻辑而言,并无不可,但这二人具体是谁,张守节亦未确指,而且从七人都同样封侯而言,似乎难分首从。特别是《史记·绛侯周勃世家》《汉书·周勃附亚夫传》明言“匈奴王徐卢等五人”,故首从之说不过为张氏之臆测,纯属无根之言。既然二人之说为非,“二”当为“七”之讹①梁玉绳《史记志疑》卷七言,《史记·孝景本纪》“而以七人为二人,则误也。《正义》谓‘二人是首降’亦无据,盖与《绛侯世家》及《汉书勃传》言封徐、卢等五人为侯,并属误端”。参见梁玉绳《史记志疑》,中华书局1981年版,第271页。,这又产生了另外一个问题,《汉书·景武昭宣元成功臣表》和《史记·惠景间侯者年表》均明确条列了七人,为何二书列传中均言五人呢?

据《史记·孝景本纪》,中五年夏,封十侯。张守节《正义》云:“《惠景间年表》云亚谷侯虑他之、隆卢侯陈蟜、乘氏侯刘买、桓邑侯刘明、盖侯王信。按:其五人是中元五年封,余检不获,中元三年,匈奴王二人降,封为列侯。《惠景间表》云匈奴王降为侯者有七人,疑其五人是十侯之数。”[1]卷一一张守节由于未能体认到《史记·孝景本纪》中二人书写有误,面对《汉书·景武昭宣元成功臣表》的不同记载,为了调和两者之间的矛盾,只好强为之辞,认为中三年封侯者两人,后五人所封在中五年夏。清人梁玉绳在《史记志疑》卷七驳之曰:“‘十’乃‘五’之误,犹前封七侯之误为二人也……张氏此言最谬,中五年止封五侯,并无十侯,何得强以中三年封者充其数。而安陵等七人之封皆在中三年,《史》《汉》明确可考,又何得割中三年所封五人移入中五年耶?”[3]卷七张守节泥于《史记》记载,不敢疑其非,对于前后矛盾之处,强为说项,宜为后世所讥。但他指出七人分两次受封,亦有正确的成分,但时间上并非一次在中三年,一次在中五年。据《汉书·景武昭宣元成功臣表》和《史记·惠景间侯者年表》,徐卢等七人中,最先受封者为于军,在中元三年十一月庚子,而徐卢等六人均在中三年十二月丁丑②另参见《资治通鉴考异》引《西汉年纪》卷九。。

除了以上二人说、五人说、七人说之外,还有《资治通鉴》之六人说。徐卢等人入附受封之事,《资治通鉴》并未专列条,只是在叙述周亚夫与汉景帝争执时附及之:“其后匈奴王徐卢等六人降,帝欲侯之以劝后。”对于“徐卢等六人”,胡三省注曰:“徐卢,容城侯;赐,桓侯;陆强,遒侯;仆黑日,易侯;范代,范阳侯;邯郸,翕侯。”[4]卷一六这里不包括首次受封的安陵侯于军,显系第二次中元十二月赐封而言。

《史记·孝景纪》言匈奴诸王降附封侯在中元三年春,而这与《汉书·景武昭宣元成功臣表》和《史记·惠景间侯者年表》之记载矛盾。梁玉绳《史记志疑》卷七即云:“此七人为匈奴王同,来降同,封侯同,其不同者只安陵以十一月封,余六侯以正月封,《史》《汉》表误作十二月。故《纪》书封侯在春。”[3]卷七梁氏折衷其说,一方面认为于军受封在中元三年十一月,但同时又信从《史记·孝景本纪》认为其他诸人受封在中元三年正月,而否定了《汉书·景武昭宣元成功臣表》和《史记·惠景间侯者年表》言在中元三年十二月的观点。

汉初沿用秦之颛顼历,直至太初元年(前104年)汉武帝才令公孙衍、壶遂、司马迁等人“改造汉历”,颁行《太初历》。其中一大变化是改以夏历之正月为岁首。在《太初历》颁行之前,当时仍以农历十月为一年的首月,故中元三年十二月是中元三年的第三个月,故《史记·孝景本纪》称其为春,并无不妥。相反,清人梁玉绳对汉初历法不甚了然,想当然地误以正月为岁首。

考诸《汉书》和《史记》,徐卢等七人姓名和封爵、食邑也多有不同。

容城擕,《史记》作容城,徐卢作“唯徐卢”。司马贞《索隐》亦作“容城侯唯徐卢”。王念孙则曰:“‘携’当为‘唯’,且当在‘侯’字下。唯徐,姓;卢,其名。《史表》作‘侯唯徐卢’,《易水注》同。《公卿表》‘容城侯唯途光为太常’。唯途即唯徐,光乃卢之孙也。《周勃传》‘匈奴王徐卢等五人降汉’,颜注‘《功臣表》云睢徐卢’,彼正文脱‘唯’字,注‘睢’即‘唯’之误,则此为唯徐卢益明。”以此观之,王念孙以《史记》记载为是。其子王引之则提出异议:“‘徐’疑作‘涂’,涂与途同,故《公卿表》作‘唯途’,徐、涂形近而讹也。”③王念孙、王引之之论,转见王先谦《汉书补注》,上海古籍出版社2008年版,第771页。按:二王所论似乎均有可议之处,徐卢应为“唯徐卢”之省称,很可能是姓。唐人林宝《元和姓纂》卷二:“汉景帝时匈奴徐卢庸来降。”[5]卷二《通志》卷二八亦云:“徐卢氏,汉景帝匈奴徐卢庸来降。”[6]卷二八据此徐卢姓名为“徐卢庸”,当然也不排除当时为名,后逐渐演变为姓之可能。

“逎”,颜师古注曰:“即古‘遒’字。”[2]卷一七陆强,《史记》卷一九作“隆强”[1]卷一九,司马贞《索隐》云即李隆强。王先谦曰:“亦见《巨马水注》,‘陆’作‘隆’。《史

表》‘逎’作‘遒’,‘陆’亦作‘隆’,则‘陆’为误字。”[7]771

仆黑日,《史记》作“仆黥”。

桓,《史记》卷一九作“垣”。

范阳靖,《史记》作“范阳”,范代,《史记》作“端侯代”。王先谦曰:“《易水注》‘代’上无‘范’字,疑‘范’字缘上‘范’字而误衍。匈奴不得有范姓也。《史表》作‘端侯代’,而亦无‘范’字。”[8]772

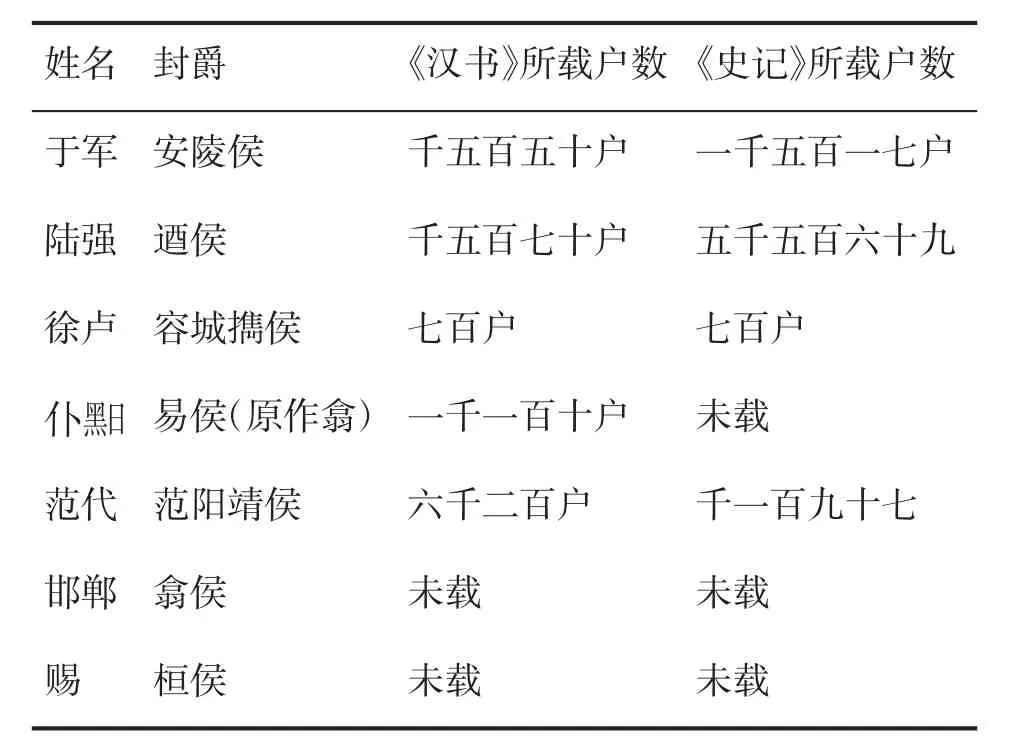

西汉封爵分为国王、国侯、亭侯三等。“王皆裂地,侯以户数为差,分人自此始。”[9]卷一九一般而言,除个别诸侯王有户邑数限定外,一般皆全食封国内的民户,即食邑以郡、县而不以户为单位;只有列侯(含功臣侯及王子侯)才既“功大者食县,小者食乡亭”,又有具体的食邑户数,即列侯采取分土与分民相结合的方式。[10]68关于徐卢等人食邑户数,为了便于比较,兹将《汉书·景武昭宣元成功臣表》和《史记·惠景间侯者年表》所载列表1。

表1《汉书》《史记》记载诸王入附食邑户数比较表

邯郸、赐二人封户,《史记》《汉书》均未载,其数字盖早已亡佚。徐卢封户,二书所载一致,易侯仆黑日封户,《史记》阙载,而《汉书》言为一千一百十户,盖《汉书》于此除了《史记》外,还另有采择。于军的封户,《汉书》言为千五百五十户,《史记》则为一千五百一七户,略有差别,或者来自不同的史源,或者班固取整,而将作为零头的十七户舍去了。两书记载差别最大的为陆强、范代二人的封户。陆强,《汉书》言为千五百七十户,而《史记》则为五千五百六十九;范代,《汉书》言为六千二百户,《史记》则为千一百九十七户,相差悬殊。以情理言之,七人受封为侯,封户不应相差太甚,故六千二百户中“六”恐当为“一”之讹;五千五百六十九中“五”当为“一”之讹。

徐卢,在七人中最为人所知,诸史籍中提及此降附之事,多以徐卢指称以盖其余。徐卢所封不过区区七百户,由于邯郸、赐二人封户数不详,徐卢封户在诸人中数量即使不能称得上最少,但也绝对算不上多者。再则,从分封时间来看,最早封的是于军,也非徐卢。徐卢凭什么取得异于诸人之地位,颇堪玩味。

二

诸史籍在提及徐卢等人身份时无异词,均言为“王”,这不免使人心生疑窦。冒顿单于统一匈奴各部,建立起一个强大的奴隶主军事政权。其最高首领称为单于,其下包括一套比较严密的职官制度,如左右贤王、左右谷蠡王、左右大将、左右大都尉、左右大当户、左右骨都侯等。自左、右贤王以下至当户,大者万余骑,小者数千,凡二十四长,立号曰“万骑”。诸二十四长,亦各自置千长、百长、什长、裨小王、相、都尉、当户、且渠等。[2]卷九四上这些官职多由单于子弟或本部落贵族担任,一般世袭,父死子继。

在以上官职中,明确称为王的有左右贤王和左右谷蠡王。匈奴谓贤曰“屠耆”,常以太子为左屠耆王。“左右贤王、左右谷蠡最大国”[2]卷九四上,地位最尊,一般由单于子弟担任。徐卢等七人绝非左右贤王、左右谷蠡王之类。在汉代封爵中,侯位于王之下,假如徐卢等人在匈奴已经为王,至汉朝后被封为侯,无疑属于贬黜,根本起不到所谓高官厚爵以縻之,并以之招徕后降者之目的。故徐卢等所谓的“王”,实际上可能只不过是某部族酋长之类。宋人吕祖谦《大事记解题》卷一一即云:“彼徐卢等本匈奴酋长。”[11]卷一一另,从徐卢诸人降附后,在匈奴似乎并未引起多大的震动。《汉书》《史记》等书在中元三年并无匈奴入犯以及与汉交涉的记载。《史记》卷一一载,中六年八月,匈奴入上郡,《汉书》卷五则系之于六月,“匈奴入雁门,至武泉,入上郡,取苑马。吏卒战死者二千人”[2]卷五。荀悦《汉纪》卷九同,惟言战死者三千人。诸书虽然在具体月份上稍有差别,但均系之于中元六年,这已在诸王受封三年以后,应与徐卢等人降附不存在因果关系。也就是说,中元六年匈奴之犯边,绝非是对徐卢等人降汉的报复行动。

汉高祖之后,继立的惠帝、文帝、景帝等继承了与匈奴的和亲政策。文帝后元六年(前158年),由于匈奴大举侵扰,汉与匈奴关系一度紧张。不仅汉王朝每年送于匈奴的财物中止,就是汉匈之间的关市也一度中断。景帝即位后,着手修复出现裂痕的汉匈关系。景帝元年(前156年),派御史大夫陶青至代郡

(治今河北蔚县)与匈奴谈判,恢复了和亲。三年秋,与匈奴和亲。五年遣公主嫁匈奴单于。中二年(前148年)二月“匈奴入燕,遂不和亲”[1]卷一一。当时,汉匈之间和亲业已破裂,正是在匈奴与汉关系趋紧的情况下,汉王朝才接纳了徐卢等匈奴之叛臣。在这种情况下,匈奴似乎也没有理由患得患失。故基于以上种种迹象,可以肯定徐卢等七人在匈奴地位并不高,其投附对汉王朝而言更多是一种象征意义。

对于长期以屈辱和亲来笼络匈奴的汉王朝来说,徐卢等人的降附无疑是一次较大的外交胜利,朝野上下也将此视为王朝声威远播的结果。在此之前,虽然也有颓当、桀龙等人自匈奴来降,并分别被封以弓高侯和襄城侯,但二人本汉初功臣韩王信之子,他们随其父韩王信降匈奴,后又降汉,在族属上并非匈奴人。而作为匈奴酋长的徐卢等人率部来投,无疑更令汉王朝君臣欢欣鼓舞。汉景帝欲悉封之为侯,以劝后者。汉初,列侯地位极重,汉高祖曾立誓,“非刘氏不得王,非有功不得侯,不如约,天下共击之”[1]卷五七。徐卢等人非有功者,按照祖制,不应封侯。汉景帝变更旧制的行为,也遭到了丞相周亚夫的极力反对,周亚夫认为:“彼背主降陛下,陛下侯之,则何以责人臣不守节者乎?”[1]卷五七周亚夫恪守祖制,在徐卢之前他已曾拒绝窦太后欲封皇后之兄王信为侯的请求。此次,他反对徐卢等人为侯,主要是从儒家道德角度而言的,理由虽貌似义正词严、冠冕堂皇,但却不免迂阔。汉人荀悦评述道:“《春秋》之义,许夷狄者,不一而足也,若以利害由之,则以功封。其逋逃之臣,赏有等差,可无列土矣。”①荀悦《两汉纪·汉纪》卷九,中华书局2002年版。《汉魏六朝百三家集》卷十七(《文渊阁四库全书》集部·总集类)引之,而名之曰《封匈奴徐卢等论》。其论调与周亚夫并无二致。但景帝拒之,悉封徐卢七人人为侯,周亚夫因谢病免相②《史记》言中三年三月丞相周亚夫死,误。是年周亚夫免相,非死也。详见《史记·将相表》及《史记志疑》卷七。。其意义绝不止于朝廷内中枢权力的更迭,更标志着汉王朝对降附外族政策的变化。正如《汉书》所言:“汉兴至于孝文时,乃有弓高、襄城之封,虽自外俫,本功臣后。故至孝景始欲侯降者,丞相周亚夫守约而争。帝黜其议,初开封赏之科。”[2]卷一七

以下对徐卢诸人所封列侯之地望加以考察。

安陵,据《汉书·地理志上》,乃战国旧县,汉改称傿陵。[2]卷二八王先谦《汉书补注》引钱大昭曰:“颍川鄢陵,李奇云六国时曰安陵。汝南邵陵亦有安陵乡。”[8]770在今河南鄢陵西。

“逎”,据《汉书·地理志上》,属涿郡,王莽时改称逎屏。颜师古注曰:“即古‘遒’字,音子修反,涿郡之县。”③《汉书》卷一七注引颜师古曰:“逎即古遒字,音子修反。涿郡之县。”《史记》卷一九《惠景间侯者年表》《索隐》云:“遒,县名,属涿郡,音兹鸠反。”在今河北涞水。

容城擕,《史记》作容城。容城,据《汉书·地理志》,属涿郡,王莽时曰深泽。司马贞《索隐》云县名,属涿郡。

桓,《史记》卷一九作垣,《索隐》云:“县名,属河东。”[1]卷一九恐误,当属涿郡。《水经注·圣水注》引《史记音义》,以为涿郡之垣县。

易,《汉书·地理志》云“易,广望,侯国”。《索隐》云:“县名,属涿郡。”[2]卷二八

范阳靖,《史记》作范阳,据《汉书·地理志》,范阳,王莽时曰顺阴。应劭注曰:“在范水之阳。”[2]卷二八《索隐》云县名,属涿郡。

翕,《索隐》云:“《汉表》在内黄”。王先谦曰:“《索隐》引《汉表》同。内黄,魏郡县。翕盖分置。国除后封赵信。”[8]772

郦道元《水经注》对河流所经古迹、城镇等多有记述,此书对以上匈奴诸王之封地亦有记载。

卷一一《易水》云:“易水迳范阳县故城北……汉景帝中三年,封匈奴降王代为侯国,王莽之通顺也。”[12]卷一一相当于今河北省定兴县固城镇。

卷一一《易水》云:“易水又东迳容城县故城南……景帝中三年,以封匈奴降王唯徐卢于容城,皆为侯国,王莽更名深泽。”[12]卷一一即今河北省容城县。

卷一一《易水》云:“易水又东,迳易县故城南……汉景帝中三年,封匈奴降王仆黑日为侯国也。”[12]卷一一

卷一二《圣水》云:“(圣水)东,迳垣县故城北。《史记音义》曰:河间有武垣县,涿有垣县。汉景帝中三年,封匈奴降王赐为侯国,王莽之垣翰亭矣。”[12]卷一二相当于今河北省肃宁县。

卷一二《巨马水》云:“(涞水)东南流迳逎县故城东。汉景帝中三年,以封匈奴降王隆疆为侯国,王莽更名迺屏也。”[12]卷一二相当于今河北省涞水县。

《畿辅通志》对这几个侯国也有记载。《畿辅通志》卷五八记载,“容城携侯徐卢、遒侯陆强,景帝时以降王,侯七百户。传纒光,光坐法死,国除。今保定府容城县西北有容城故城,以匈奴王降侯千五百七十户,景帝时封子则,嗣以罪诛。今保定府涞水县北有遒城。”[13]卷五八同书卷五八记载,范阳靖侯范代、易侯仆黑日、亚谷简侯卢它之,景帝时以归降,侯六千二

百户,传德政。范阳今保定府定兴县,景帝时以降王,侯千一百十户,无后,景帝时以故燕王绾子复降归汉,侯千户,传种漏贺。今保定府雄县有亚谷城。

有汉一代,附汉的匈奴王、将、相的食邑多在今河南、山西、山东、河北一带。[14]95以上徐卢七人,除于军、邯郸被安置于今河南外,其余五人均安置于涿郡,属于今河北(包括今北京)之地。河北、河南均处于中原内地,如此安排乃是出于提防猜忌,为了隔断这些降附部众与匈奴本部之间的联系。这种安置方式与汉武帝时期浑邪王率领四万余众归汉后,被安置于陇西、北地、上郡、朔方、云中五郡黄河以南故塞以外,因其俗为“五属国”以统之的方式截然不同,显示了汉与匈奴之间力量的消长变化。徐卢等匈奴七王受封内地,其所带匈奴部众也随之进入内地。此为有史籍记载以来第一次匈奴部众较大规模的以和平方式进入内地,在汉代民族史上写下了光辉的一页。

[1]司马迁.史记[M].北京:中华书局,1982.

[2]班固.汉书[M].北京:中华书局,1962.

[3]梁玉绳.史记志疑[M].北京:中华书局,1981.

[4]司马光.资治通鉴[M].北京:中华书局,1976.

[5]林宝.元和姓纂[M].北京:中华书局,1994.

[6]郑樵.通志[M].杭州:浙江古籍出版社,2007.

[7]王先谦.后汉书补注[M].上海:上海古籍出版社,2008.

[8]王先谦.汉书补注[M].上海:上海古籍出版社,2008.

[9]杜佑.通典[M].北京:中华书局,2002.

[10]杨光辉.汉唐封爵制度[M].北京:学苑出版社,2002.

[11]吕祖谦.大事记解题[M].北京:中华书局,1991.

[12]郦道元.水经注[M].杭州:浙江古籍出版社,2001.

[13]李鸿章,黄彭年.畿辅通志[M].石家庄:河北人民出版社,1985.

[14]林幹.匈奴史[M].呼和浩特:内蒙古人民出版社,1977.

(责任编辑 程铁标)

A Textual Research of the Seven Hun Kings Surrendering to the Han Emperor Jingdi

FENG Jin-zhong

(Editorial Office,Hebei Academic Journal,Hebei Academy of Social Sciences,Shijiazhuang,Hebei 050051,China)

In the reign of the Han Emperor Jingdi,the surrender of the seven Hun kings including Xu Lu is a big event in the history of the Han and the Hun,which marks the changes of the Han Dynasty towards the other nationalities,and has great influences on the later generations.However,records of it are unclear and contradictory in some ancient books.As for the number of surrender,name,identity and so on,some mistakes are made even in the famous history books of Shih Chi and History of the Han Dynasty.In fact,the seven Hun kings were not kings but tribal chiefs.Han Emperor Jingdi put them in the Central Plains,such as Zhuojun and Yingchuan,which reflected his prevention and suspension of them as well as the changes of power between the Han and the Hun,different from that of Han Emperor Wudi.

Han Emperor Jingdi;the Hun;the seven Hun kings including Xu Lu

K207

A

1673-1972(2017)01-0053-05

2016-10-09

冯金忠(1973-),男,河北藁城人,研究员,博士,主要从事隋唐史和河北区域史研究。