清代钦赐科名简论

张森

(河北经贸大学 公共管理学院,河北 石家庄 050061)

清代钦赐科名简论

张森

(河北经贸大学 公共管理学院,河北 石家庄 050061)

在清代,朝廷出于弥补常科考试选才单一和消除民族对立情绪的考虑,对一些才华出众、祖上功勋卓越、告密立功、捐输赈灾等生员给予钦赐举人、进士等科名的奖励。这一举措有着独特而重要的作用与意义,并非是皇权对科举考试公平的任意戕害和干预,而是蕴含着统治者综合考察、多元录取的选才理念以及利用科名凝聚民族精神与稳定社会秩序的深层考虑。

清代;皇权;科名

科举自从设立之初,就以自由报考、公平竞争为主要特征,凡是想得科名者无不寒窗苦读,经历残酷的考试竞争甚至不知受多少次落第的打击而获得。然而这只是一般士子所走的道路,对于某些朝代极少数幸运的士子来说,则可以通过皇帝的钦赐来得到梦寐以求的科名。所谓钦赐科名是指没有参加科举考试或者参加科举考试而没有被录取抑或参加科举之外的非正式考试,而被皇帝破例授予举人、进士、翰林等科名的称号。钦赐科名是科举常科与制科之外的选拔人才的一项重要举措,它的产生充分体现了皇权对考试制度的影响,同时也给科举至公的形象蒙上了阴影。因此探究钦赐科名的起因、内容及作用与影响,对于正确看待与评价钦赐举人、进士等群体及皇权与考试公平之间的关系有着异乎寻常的作用。

其实早在宋代,钦赐科名就作为皇帝加恩士子的一种手段,被广泛地运用。宋时就有为体恤多次入闱未中、年老体衰者而赏赐科名的“特奏名”之例。后来,又出现了许多不必年老而亦得赐者,其中不少功勋子弟、官僚亲属、知名学者就是通过恩荫出身、献文召试和才华出众等几种方式得到皇帝特赐科举功名的。金代也有钦赐科名的事例,不过与宋代略有不同。金代的钦赐科名不仅要具体到某科,而且钦赐的对象大多数是现任的官员。这种钦赐对科举考试公平没有什么威胁,想必是一种荣誉奖励。到了明朝,乡试成为独立的一级考试,再加上皇帝为安抚阁臣的一个偶然事件,才有了“钦赐举人”的称号。这些前朝钦赐科名的举措不仅基本上奠定了清代钦赐科名的初步类型,而且还为后代钦赐科名行为提供了历史参照与法理依据。到清康熙时,不但有了钦赐举人,而且有了钦赐进士和翰林。

一、清代钦赐科名产生的背景

(一)弥补科举常科选才不足的需要

处于初创时期的唐朝,设科最多,天子亲诏以待异等之才,俊秀之士多为优选。宋代制科已不常举行,元明两代基本停废,清代除寥寥无几的举行过博学鸿词科、经济特科、孝廉方正科等制科外,平时都以常科取士为主要方式。而此时常科取士集前代之大成,已经发展到相当完备的程度。随着科举考试规章制度的完备,科举取士整齐划一的衡量和录用标准使得考试选拔出的人才个性和气质、才能结构等趋于单一化和规范化,许多奇才、专才、偏才多被埋没。面对科举考试的僵化死板与空疏无用,康熙年间曾有过废止八股文的举措,虽然不久又恢复旧制,但康熙皇帝仍然觉得考八股文无法选拔那些“学问淹通,文藻瑰丽”之士,为了不拘一格拔取文词卓越的“奇才硕彦”,康熙除开设“博学鸿词科”外,还谕令大臣们举荐中外能文之士,不拘出身,经他考察后,就可入南书房。雍正皇帝在用人上并不注重正途科甲出身的官员,事实上,世宗眷遇最深的三位大臣鄂尔泰、田文镜、李卫三人中田文镜和李卫皆非科甲出身。乾隆三年(1738年),兵部侍郎舒赫德指出科举取士的种种弊端,引发了一

场关于科举改革存废的争论。此后,乾隆皇帝对科举考试内容作了不少改动,增加试贴诗并规定由以前选考一经过渡到考生必须兼习五经,以期士子“旁涉博通”“敦崇实学”。因此可以这样认为,钦赐科名之所以产生,就是作为最高统治者的皇帝为纠正和弥补科举常科选才的弊端所作的努力与尝试。

(二)笼络士大夫,控制舆论的需要

早在清朝入关后,广大的汉族及汉族士子对于异族的入侵和统治有一种本能的抗拒与反感,为了快速平定天下、消除这种民族对立情绪,范文正建议立即开设科举,帮助汉族士子实现与满洲贵族联合治国、平定天下的宏愿,妥善处理和解决士子最为关心的仕途问题,赢得士心、民心的拥护。除此之外,清朝统治者还采取了一系列英明的文教政策,如康熙在南巡中祭孔、祭明太祖陵,招募江南举监生员赴内廷供奉抄写,并亲自接见,各赐御书石刻《孝经》一部。为进一步笼络士心,特意开设博学鸿词科,在录取标准上放宽限制,取得了良好的舆论效果。但民族对立情绪并非短时间所能消除。雍正时期,爆发了震惊全国的吕留良文字狱案,使得雍正及后来的乾隆皇帝认识到反清暗潮依然存在并有蔓延之势,因此雍正钦赐科名具有了维护社会治安的色彩,而乾隆南巡,对前来献诗献赋的文人,亲自授予官职或科名,增加进身之阶,共襄太平盛世之举,消除反清情绪于无形之中。可以说,钦赐科名是为了笼络士子、控制舆论、维护统治而采取的文教措施之一。

二、清代钦赐科名的状况

清代的钦赐科名大体上可以分为两类,一类是不经过考试这一衡文环节而直接得到科名者,另一类则是通过皇帝外出巡视所举行的召试考试。这两类虽然在钦赐标准上有很大差异,但都是通过不同于正规的常科考试而得到一般士子梦寐以求的科名,因而具有一些相同的特征及影响,值得并入一起进行探讨。

(一)直接钦赐科名的情况

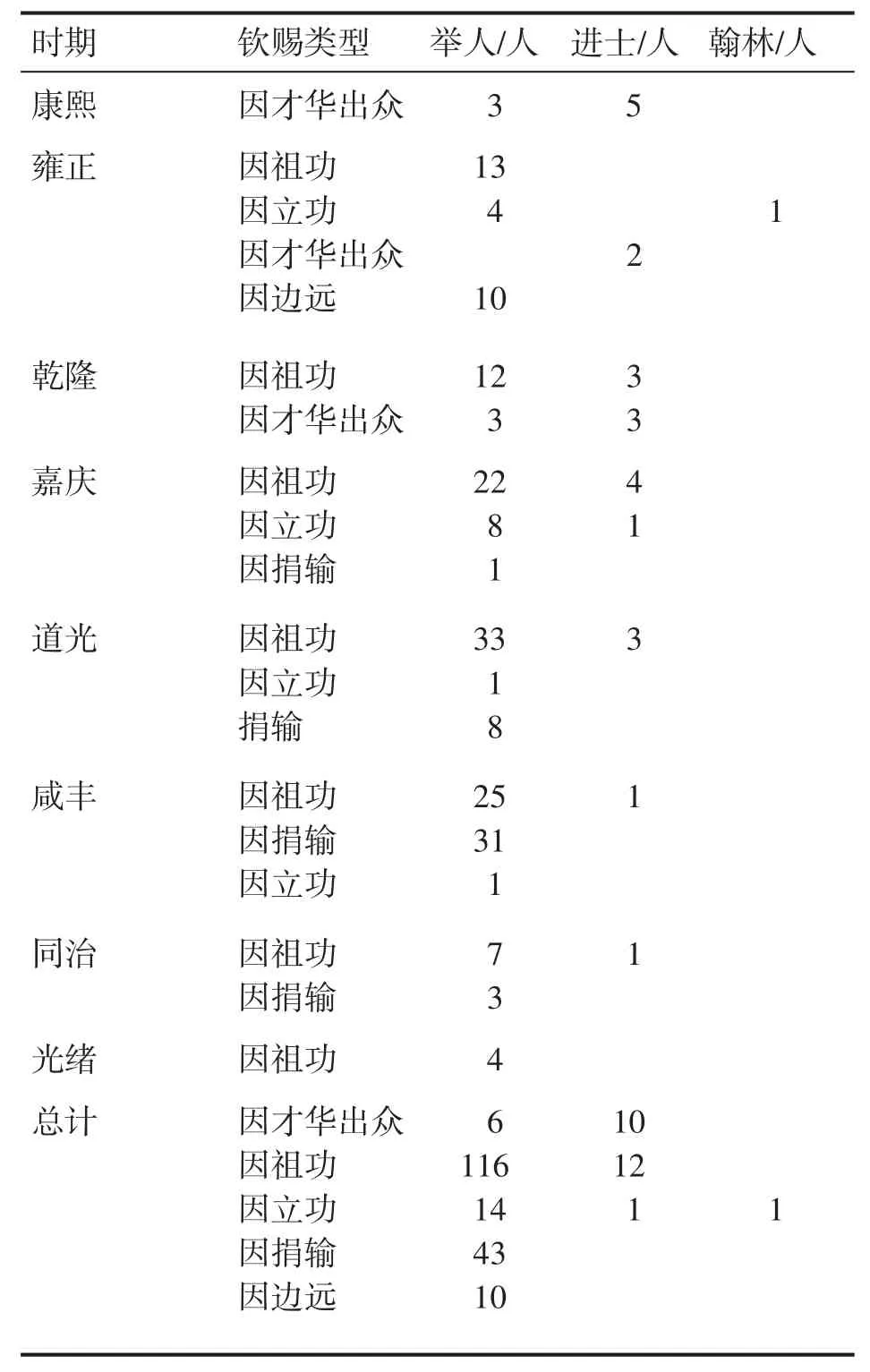

早在康熙十九年(1680年),因监生高士奇工诗文、书法,朝夕供奉皇帝左右,被特命吏部授予翰林院侍读,成为第一个钦赐的翰林官员。康熙四十一年(1702年),以宰相李光地荐,召“通百家之学”且工书法的监生何焯、汪灏,入值南书房,赐举人,[1]卷108揭开了清代钦赐科名的序幕。此后,清代皇帝根据不同的政治需要和士子的不同业绩赐予了许多人科名。大体来说,分为以下几种:一是因才华出众。如前面提到的揭开序幕的江苏监生何焯、安徽监生汪灏,即以“能文”被赐为举人。再如,举人王兰生、留保会试未中,但以“学问素优”,被赐为进士。[2]卷53二是因立功。如嘉庆十九年(1814年),生员李玉衡能知大义,“拿获屡次纠众结会的熊毛一犯,著加恩赏给举人”[2]卷53。三是因祖、父功。如雍正七年(1729年),入闱未中式之大学士蒋延锡子溥、尚书稽曾筠子璜等12人,“俱赐举人”,侍郎刘声芳子俊邦以疾未与试,“赐举人”。[2]卷53四是因年老。如“凡年七十以上会试落第者,予司业、编检、学正等衔,乡试年老诸生,赐举人副榜”①鉴于贺晓燕在《试论清代年老落第士子恩赏制度》一文中已有详细论述,此处不再赘述。此文详见胡凡主编的《黑水文明研究:第二辑》一书。。五是因照顾边远士子。雍正十一年(1733年),在云、贵等省会试落卷中,赏赐10人“一体殿试”。[1]卷108六是因捐输。如嘉庆十八年(1813年),南宫县廪生齐如骧捐银12 000两,被认为“急公好义,尤为可嘉,被赏为举人,准其一体会试”[3]卷53。详见表1。

表1 清代钦赐科名一览表

如上表所示,从康熙到光绪年间,共有钦赐科名213名,其中举人189名,进士23名及翰林1名。其中,因祖上功勋而得科名的人数最多,为116名举人和12名进士;其次是因捐输钱粮、军饷的生监,为43名举人;再次是因个人才华出众而得科名的士子,为6名举人和10名进士;然后是因为帮政府扫除乱党而钦赐科名者,为14名举人、1名进士和1名翰林;还有因照顾边远地区的10名举人。如果直接从钦赐的总体数量上来说,因祖上功勋得科名者及因捐输科名者远比因才华得科名的士子要多许多,但如果从钦赐科名的层次上看,因才学得赐进士的人数远比因捐输者多,基本上和因祖上功勋得钦赐科名者持平。这说明最高统治者在心中还是看重个人才学的。

综上所述,可以发现清代直接钦赐科名有以下几个特点:第一,在钦赐科名资格方面,一般都是在已有的科名基础上进行钦赐的,而不是无原则地直接钦赐任何级别的科名。如已有生员科名,然后才有可能得赐举人;已有举人科名,然后才有可能给予参加殿试的资格。第二,在钦赐标准上,无论祖上或是本人,一般都为国家和社会作出了重大而突出的贡献。第三,依据时局不同,清朝各个时期钦赐的重点也不同。康熙时期,注重钦赐才华出众的士子;道光时期,钦赐科名的大部分是为国捐躯将领的子孙;咸丰时期,捐输者得钦赐科名者较多。

(二)召试钦赐科名的状况

除了直接钦赐科名外,清代的皇帝在外出巡视的时候还召见一些士子,进行测试,并按成绩分成等级,对于排名前列的士子或授予官职赏赐或奖励科名。早在康熙南巡时,为解决典籍供奉人员缮写不给的情况,传谕安徽江苏善书的举贡生监,由皇帝亲自考试,对合格者给白金有差。[4]卷354到乾隆时期,这种外出巡视召试士子的规格进一步提高,规章制度也逐渐完善。皇帝外出巡视召试考赋、论、诗各一篇,需要进行两次考试,一场是预先筛选,第二场是正式的考试。其次,召试的过程,同样依据常科考试规章制度来进行,对于可能出现的舞弊行为严加防范。对来“迎銮献策之进士、举人、贡监、生员,先由本学本地方官申明该省学政,其籍隶他省者,亦令取具同乡正印官印结赴学政衙门呈明,均由学政会同督抚考取。……派大臣监试,侍卫率护军人等稽查,扃场考试。钦命题目赋一、论一、诗一,由阅卷大臣阅定,分拟等第进呈”[5]178。同时,为保证召试的公平性,不准官员子弟与寒门俊秀竞争,“由俊秀捐纳之贡监不准应试及现任京堂翰詹科道与外官府、道以上之亲兄弟子侄准其献策不准应试”[5]178。

根据献文的质量和士子原有的科名,皇帝的赏赐大致分为三个等级,一等士子本身就拥有举人、进士的身份,献文后皇帝钦赐一些官职,二等一般为监贡生,考试通过后共赐予赐举人,献文在三等的一般是钦赐财物。据《钦定大清会典事例》卷354《礼部·贡举·恩赐》有关记载一等人数为26名,二等为100人,三等为269名。从中可以看出,钦赐科名在所有钦赐人数中所占比例并不太大,仅占1/4,远远低于钦赐财物的人数,可见,最高统治者对科名的赏赐态度是比较谨慎的,更多的时候是赏赐钱物而不是科名。同时如果加上前面因才华出众而得赏赐者共117名,虽低于因祖上功勋得科名者,但远远多于因捐输而得科名者,可见,在整个清朝因才学得钦赐的机会还是大于捐输者的,说明最高统治者在才学与金钱方面还是侧重于照顾奇才异士的。虽如此,但这只是钦赐科名内部的比较,具体到人们对钦赐科名整体印象时,不免有皇权对科举考试公平造成挑战的疑问。

三、清代钦赐科名的评价

如何正确评价皇权对科举考试正常运转的影响以及钦赐科名这一举措的独特作用与意义,是一个值得深入探究的问题。它看似给我们留下了早已定论的结论,但是要作出客观、正确的评价还需要我们细致、耐心、全面地梳理。

(一)对因才华和参加召试得科名者的评价

但凡涉及科举学的人都知道,公开考试、平等竞争、择优录取,这是科举制相比察举制的进步之处。但不得不承认,科举制在进步的同时也把察举制的优点给抹杀了。察举制虽然缺少“一切以程文为去留”的硬性标准来保证考试过程的公平性,但是却能够在日常的接触中了解到士子的实务能力、道德品行,而这些仅仅通过几场考试很难发现。所以说,察举制所具有的长处恰好可以克服科举考试的弊端。因此,在实行科举考试的漫长历史中,科举与察举孰优孰劣的争论始终存在。清代最高统治者自然也清楚两种选才制度的长处与不足,所以在发现真正有才华的士子后,并不拘泥于

科场规章的限制,而是直接赐予士子科名。可以说,清代钦赐科名这项举措是汉代察举和唐代通榜、公荐之精神的回归与再现,有摒弃考试程序公平追求人才选拔效率的一面。虽然如此,但是考虑到科名对士子具有的重大意义以及维护科举公平、公正形象,即使钦赐才华出众的士子时,因害怕“人亦谓朕有私也”的非议,康熙皇帝还特意作出解释,“此番应试之人,有学问优长,不得中式,以致抱屈者,朕亦无从而知,即有人奏闻,亦难深信,如举人王兰生学问,南人中或有胜彼者,若直隶人则未能及之。前周易折中性理精义朱子全书,魏延珍王兰生等在朕前昼夜校封五年,不遗一字,读书人少全读性理者,王兰生甚为精熟,学问亦优,屡试未中,或文章不佳,抑别有故耶。再满洲举人留保学问好,满洲蒙古汉军中罕有及者,即翰林中谅如彼者亦少。此在朕前行走之人,朕深知之,非属偏向也。王兰生、留保俱赐进士,一体殿试”[4]卷354。这里,皇帝扮演的并不是一个高高在上、随意发号诰令的帝王角色,而更像一位秉公执法、不碍情面、畏惧舆论的察举官员。同时也说明,钦赐才华出众者科名并非偏向之举,是皇帝在参考了士子平时的业务水平和学术声望的基础上对士子全面综合考察评价的结果,是选才公平与效率的最佳结合点。

皇帝南巡举行的召试犹如制科一般发挥了常科所不能发挥的作用。召试中只考诗赋、策论,而不考制艺,这样能够使得不擅长做八股的士子脱颖而出,一时倜傥之材,多蒙鉴拔。“乾隆六巡江、浙,三幸山东,四幸天津,召试得王昶等八十五人、初彭龄等十七人。王昶后中进士(乾隆十九年甲戌科),入翰林,官至工部尚书。嘉庆东巡津淀,召试得姚文田等十六人,姚文田后中四年乙未科状元,官至礼部尚书,谥文僖。巡幸五台,召试得龙汝言等九人,龙汝言后中十九年甲戌科状元。其余录用之员,后来登进士入词林而阶尚侍九卿者,颇不乏人也。”[5]178从人才选拔的效果来看,可以说,这种钦赐方式多元和考察标准多元,的确有利于招揽英彦,避免人才流落草野,危害政局稳定。

皇帝外出召试考试在超越程序限定追求人才选拔效率的同时,也兼顾到了区域公平。据《钦定大清会典事例》卷354《礼部·贡举·恩赐》相关记载统计,钦赐科名主要集中在山东、直隶天津、江浙一带,而且江浙一带的钦赐科名最多,为71名,而且有时一次就钦赐士子达20名之多。如此分布是有原因的,江浙乃文化发达地区,“应试之人日多,而入学则有定额,甚有皓首而困于童子试者,其无遗珠之惜耶”[6]卷532。因此,屡次增广江浙学额,钦赐江浙举人,正是为了适应该地区教育发展形势的需要。而山东为孔子的家乡,以此“示重道崇儒,寿世作人至意”。[6]卷1470直隶乃首善之区,发展这些地区的教育同样是当务之急。

(二)对权贵和捐输者及告密者得科名的评价及态度

通常人们对因才学和献文召试得科名者虽略有不满,但毕竟是凭自己的真才实学而得到青睐的,大体上还是可以被接受的。然而,最使人非议是因祖上功勋和捐输钱财而得科名者,认为这是权势与金钱对科举公平的侵蚀。当然,因权势得钦赐科名者,不可否认,这里面确有世袭特权的成分。不过即使是因世袭特权得科名者也要具体情况具体分析,那些依靠皇帝宠信而又没有为国家民族作出功绩的权臣贵族如得此科名,必遭天下士子唾弃。但是如果给与那些为国捐躯将领之子孙官职与科名,不仅是对死难者的一种安慰,同时也是对同仇敌忾爱国精神的鼓励与弘扬。如鸦片战争后,道光二十二年(1842年),“原任浙江定海镇总兵葛云飞之长子葛以简,著赏给文举人,次子葛以敦,著赏给武举,均准其一体会试。原任处州镇总兵郑国鸿之孙监生郑铦、监生郑锷,均著赏给文举人,准其一体会试,用示朕表忠延赏至意”[2]卷53。据统计,仅道光二十二年钦赐为国捐躯将领子孙举人,准其一体会试就达7人之多。在登科及第,庶士倾慕,进士出身,“迁擢荣速”的时代,钦赐死难者后人举人、进士等科名无疑是皇权及社会对为国捐躯将领功劳最正式、最隆重的承认与垂青。虽然鸦片战争带着遗憾失败了,但对阵亡官兵的优待足以激励整个中华民族反抗外来侵略的决心和勇气,科举对于民族凝聚力的作用又一次得到深刻体现。

在农业经济之下,国赋之所得大体上是一个常数,岁入与支出之间多半只能维持一种脆弱的平衡。于是一旦有兵事、河工、灾荒这一类不在常度之内,而不得不大笔用钱的事,一定会是这种脆弱的平衡轻易被打破,以及随之而来的是国库支绌和计臣束手。捐输就是在这种国家遇到突发困难、而国库又无力拨款应对的情况下发生的,而士绅、富商急公好义、慷慨输诚无疑可以起到赈济灾民、稳定社会,帮助国家渡过

难关的良好作用。如咸丰时期,为镇压太平天国起义,筹集钱粮,对捐输者赏赐科名较多。如果仅从考试公平的角度来讲,给捐输者科名无疑不利于士子的公平竞争,不利于鼓励寒儒进修之志;但是站在社会和整个统治者角度,捐输者在国家困难时给国家以资财帮助,给嗷嗷待哺之灾民以生的希望,皇帝给予他们科名奖励即表示国家对他们所作贡献的认可,有以劝良善的合理一面。即便如此,面对金钱对科举考试公平的腐蚀及侥幸心理的滋生,统治者还是十分警惕,防微杜渐的。一旦形势好转,便不再继续赏赐科名。在《停开捐纳赏举人》中记载:“绅民捐输巨款,从前虽有赏给举人之案,后以科第为士子进身之阶,未便开侥幸之门,遂停此例。”[7]387再者,尽管中低级的功名生监可以经捐纳得到,但是作为最高级别的进士科名,即使捐再多的钱财也是不可以赏赐的。可见,金钱对科举的影响还是有限度的。

清朝是一个少数民族建立的政权,他们入主中原,统治人数众多的汉族,对反清复明的举动异常敏感。明末清初,杰出的思想家吕留良先生一生有大量的撰著,他的著作、诗歌以及评选时文中,常蕴含着强烈的反清主张和民族气节精神,其所著诗文流传面十分广泛,影响几乎遍及全国。当其著作被禁毁时,竟然还有信徒奉祀其牌位。可见,排满反清之民族立场是多么根深蒂固,清廷之感受是多么震撼。所幸的是广东连州生员陈锡等深明大义,不为邪说所惑,积极揭发,清统治者对此义举怎能不投报以李,于是从该年该州应试完场之举子中遴选四人,赏作举人,送部一体会试,[4]卷354以示鼓励。伴随着清廷统治的稳固和恩威并举的赏罚,反清运动逐渐转入低潮。但到了乾隆后期,由于吏治腐败,社会秩序大不如前,社会问题大量滋生;到了嘉庆年间问题变得更加严重,具有反清性质的稀奇古怪的会道门迅速蔓延,教民闹事此起彼伏。在这种情况下,对于一些敢与歪门邪道作斗争的士子给与科名奖励,不仅有利于自身统治的稳定,而且也利于抑制歪理邪说的广泛传播。

通过钦赐科名我们可以更加相信,科举不仅仅是一种单纯的考试制度,如果科举真是为了通过考试以选拔最优秀的治国人才,则它只能以欧阳修的“取士惟才是择”为最终极的根据,不应再加一道“逐路取人”的地域限制。自科举创立之初,它在本质上就作为一项政治制度在运行,在发挥作用。唐太宗看到许多士子来参加进士试,发出“天下英雄尽入我彀中”的喜悦,这句名言大致代表了皇权的基本态度,即以科举来笼络天下之士,使尽为我用。宋太宗也公开说道,科举取士,足以为“致治之具”。这说明,历代皇权视科举为制造王朝统治所必须的工具,必要时统治者可以根据现实需要,不受规章制度的约束,比较灵活地调整科考程式、内容及录取标准。虽然如此,但这并不说明皇权可以无视科举考试选拔规律而任意支配它,“已有上千年传统的科举,其主体已经有了一种不依个人主观意志转移的力量。有远见的皇帝亦看到这一制度对皇权和社会稳定的意义,有意识地维护这一制度的客观性和公平性”[8]115。面对钦赐科名使得一些士子绕过竞争激烈的乡试直接参加会试,甚至参加殿试的现象,何怀宏教授在《选举社会及其终结》一书中阐释道:“以皇帝名义恩赏某些人以举人、进士的功名,与其说是一种个人的偏好,不如说是一种政治的考虑,但极其谨慎,其数很少,也不定期,并未形成一种制度性的偏好而开辟出一条使特权者上升的途径。”[8]115可以说,这句话是对人们质疑钦赐科名公平性最好的解答,同时也说明即使是皇帝钦赐,也不是随意行为,里面蕴含着皇帝对科举至重至严的态度以及统治者利用科名以维护封建统治机器顺利运转的深层考虑。

[1]赵尔丰.清史稿[M].北京:中华书局,1976.

[2]沈云龙.钦定科场条例[M].台北:文海出版社,1989.

[3]杜受田.钦定科场条例[M].上海:上海古籍出版社,1995.

[4]昆冈.钦定大清会典事例[M].台北:新文丰出版公司,1976.

[5]商衍鎏.清代科举考试述录及有关著作[M].天津:百花文艺出版社,2004.

[6]清高宗实录[M].北京:中华书局,1986.

[7]尹德新.历代教育笔记数据(清代部分)[M].北京:中国劳动出版社,1993.

[8]何怀宏.选举社会及其终结——秦汉至晚清历史的一种社会学阐释[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1998.

(责任编辑 苏 肖)An Analysis of the Conferred Titles of the Qing Dynasty

ZHANG Sen

(School of Public Management,Hebei University of Economics&Business,Shijiazhuang,Hebei 050061,China)

In the Qing Dynasty,some titles such as jurena(a successful candidate in the imperial examinations at the provincial level)and jinshi (a successful candidate in the highest imperial examinations) were conferred according to their special achievements to remedy the sole system of personnel selection and eliminate the national contrasting feelings.This move had a unique role and significance.The titles bestowed should not be considered the arbitrary harm or intervention from the imperial authority,but a comprehensive observation and multiple selection.Their purpose was to build national spirit and stabilize social order.

Qing Dynasty;imperial power;scholarly honor won in imperial exams

K203

A

1673-1972(2017)01-0062-05

2016-09-23

河北省社会科学基金项目(HB14JY052)

张森(1979-),男,河北吴桥人,讲师,博士,主要从事考试管理与科举学研究。