闽西原生态舞蹈课程资源开发与应用的探讨

——以龙岩民间歌舞“采茶灯”为例

邓 捷

闽西原生态舞蹈课程资源开发与应用的探讨

——以龙岩民间歌舞“采茶灯”为例

邓 捷

(三明学院,福建三明,365004)

在闽西文化中,原生态舞蹈是最重要的组成部分。它代表了闽西文化的变迁和客家人文历史的符号,蕴含着丰富的闽西文化信息,直接向我们展示了闽西文化的生态性。现以龙岩民间歌舞“采茶灯”为例,从闽西原生态舞蹈的内涵和特征出发,分析福建省地方本科高校开发闽西原生态舞蹈课程资源,并努力创新大学舞蹈课程教学内容,对于人们了解、传承闽西原生态舞蹈艺术的文化内涵,具有十分重要的意义。

地方本科院校;闽西文化;原生态舞蹈;课程资源

原生态是从自然科学中借鉴而来的。生态是生物和环境之间相互影响的一种生存发展状态,而原生态是一切在自然状况下生存下来的东西。一般认为,原生态舞蹈是由普通民众在民俗仪式或民俗活动中传承的民间舞蹈,其舞蹈活动特点是出现在广场的而不是出现在剧场的,是民间的自娱自乐而不是专业表演,是参与的而不是观赏的,是随机的而不是规范的,是省力的而不是刻意的,是传承的而不是创编的舞蹈。然而,闽西是福建省客家人的主要聚集地,闽西原生态舞蹈是指福建最西边—龙岩及三明两地市的部分辖区,主要包括上杭、永定、连城、武平、长汀、清流、宁化、明溪八县民众所传承的民间舞蹈。

闽西原生态舞蹈具有厚重的文化内涵,是我国民族文化多样性的具体表现,其灵活多样的舞蹈表演形式及古朴稚拙的舞蹈表现形态,具有浓郁的地方特色,是客家人重要的非物质文化遗产。在新时期,我国对闽西原生态舞蹈资源的开发和利用不被重视,对传承和保护闽西文化遗产工作产生了不利的影响。我国新时期高等教育的“四大”基本职能是人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新。

三明学院作为福建省地方本科院校,应该要担负起传承和保护地方非物质文化遗产的重要使命,要积极参与研究和开发闽西原生态舞蹈课程资源,要融入闽西原生态舞蹈艺术,创新大学舞蹈课程教学内容,对于继承与弘扬我国客家文化,具有重要的社会价值和现实意义。因此,教育研究者和教育实践者要对闽西原生态舞蹈艺术的内涵进行充分挖掘,并对客家原生态舞蹈课程资源开发的必要性和可行性进行探讨,为我省原生态舞蹈课程资源的开发和利用做好充分准备,以此来提高全民保护和传承原生态民间舞蹈文化和艺术的意识。

一、闽西原生态舞蹈的内涵和特征

(一)闽西原生态舞蹈的内涵

闽西是客家文化的重要发源地,也是客家原生态舞蹈艺术的摇篮。客家舞蹈艺术的题材最早是来源于各种民情风俗、传统的生产、生活方式与独特的历史环境和自然环境。客家原生态舞蹈艺术,首先是借助客家地区具有浓郁地方色彩的舞美手段,如布景、道具和服装,然后是通过舞者形体动作的造型、构图和节奏,以此体现客家人民丰富多彩的生活场景、风俗习惯和思想感情的艺术形式。[1]按照闽西原生态舞蹈的表演形式,大概可分为三种类型:一是庆典类,如行旱船和踩高跷、舞龙等;二是生活类,如大刀舞和采茶灯等;三是宗教祭祀类,如碗花舞和傩舞等。在客家文化发展历程中,闽西原生态舞蹈已经渗透到了民众生活的各个方面,在多姿多彩的舞蹈表演中,融入了客家先民对生活的感悟,并在舞蹈艺术的创造中又融入了客家传统文化的基因,并代代相传,[2]从而创造出了新时期闽西原生态舞蹈具有丰富的艺术文化内涵。

(二)闽西原生态舞蹈的特征

1.表演形式是一种综合性的艺术形态

闽西原生态舞蹈艺术与客家居住地的迁徙一样,也是从中原迁居到闽西的,其主要特征是结合了不同的艺术成分,如小调、说唱和戏曲等。其中,闽西原生态舞蹈的“旦角”具有对唱对舞,节奏明快,舞姿优美等特点;而“丑角”具有诙谐逗趣,动作活泼轻快等特点。而且,舞蹈音乐由客家民间小调组成,它具有跳跃明快的节奏和动听流畅的旋律,并将叙事和演唱融入到载歌载舞中。

在闽西原生态舞蹈的发展历程中,其杂技与武术等表现形式也占有一定的比例,这与闽西人审美的需求与喜闹的传统习惯有关,同时对中原文化“中和与包容”的文化精髓也进行了沿袭,[3]从而形成了闽西原生态舞蹈表演形式,是一种综合性的艺术表演形态。

2.表演内容依附于各种的民俗活动

闽西原生态舞蹈艺术对民俗活动的依附性是其重要的特征之一,它是农耕文化的一个具体表现,其表演形式有以下三种:一是依附节庆庙会,闽西人喜欢在节庆时期举行各种庙会,如采茶灯、跑旱船、走马灯等,而且各种繁多的活动令人目不暇接。二是依附农时节气,闽西人以农耕为主,为了祈求五谷丰登、风调雨顺,喜欢敬仰五谷神。三是依附宗教祭祀仪式,闽西人通过举行各种繁杂的祭拜仪,表达对祖先的崇敬之情。在各种舞蹈表演仪式中,碗花舞和傩舞是重要的组成部分。[4]闽西人民民俗活动丰富多彩,舞蹈表演形式多种多样,为舞蹈表演赋予了特定的文化内涵,现已成为福建省原生态舞蹈艺术的重要来源。

3.表演主体突出以男性为主导地位

在闽西原生态舞蹈表演中,男性占主导地位,几乎很难寻觅到女性民间艺人的身影,它主要有两种舞蹈表演形式:一种是纯男性表演的舞蹈形式,如傩舞、舞龙灯等,这种舞蹈需要有一定的表演技巧和体力。另一种是男扮女装表演的舞蹈形式,如龙岩“采茶灯”中的茶婆由男丑表演,“打花鼓”“跳花灯”里的旦角是男扮女装。[5]

闽西原生态舞蹈采茶灯的表演队伍有茶公(穿汉衣、扎腰巾、执大蒲扇)、茶婆(梳银宝头、穿蓝色宽锦边襟衣和罗裙、腰扎绸带、系花围裙、执麦杆扇)和采茶姑10人(额佩凤珠翠屏、头梳燕尾髻、穿大红彩莲衣、腰扎绸带、一手执摺扇、一手提花篮灯)组成,以及有武小生、男小丑(一手执黑摺扇、一手提灯笼或马灯)演员参与,他们边舞边演,并穿插道白或演唱。在闽西地区,这两种以男性为主导的表演形式非常普遍,主要原因是受中原传统守旧思想的影响,不允许女性参加当地的一些祭祀活动。

二、闽西原生态舞蹈课程教学现状的调查分析

闽西原生态舞蹈具有质朴的风格、丰富的内涵和形式多样的特征,它是客家人民在长期的实践中创造出来的一种民间艺术表现形态,它既是对西方独特的地域文化元素进行了融合,同时又对中原文化的神韵进行了保留。2001年,我国教育部颁布的《基础教育课程改革纲要(试行)》中就提出了构建“三级课程管理体系”的指导思想,特别是“地方课程”的建设与实施深受人们的关注,并在基础教育教学改革中的影响力日益彰显,同时也是福建省地方本科院校舞蹈教学改革的重要内容。

近年来,山东省高校舞蹈教育专业得到蓬勃发展,但在课程体系和教材建设与应用中,基本上与全国大多数高校趋于同质化或同类化,还没有形成能够展现山东舞蹈学科建设的地域特色及地域优势的课程体系,在民间舞蹈的创新与特色课程的开发方面尚属空白。随着人们对地方舞蹈文化保护与传承意识的不断增强,山东省高校已经开始重视舞蹈专业人才培养模式的创新,并且不断涌现出大量的以山东“秧歌”为素材的舞蹈作品,但山东省民间舞蹈课程资源的开发与应用仍有很大欠缺。

目前,广东省高校针对本地化、本土化的民间舞蹈在教学中被人们所忽视的情况,全省高校根据各自的办学特色和办学模式,将广东地区民间舞蹈资源开发融入到实际课堂教学中,并取得了一定的教学效果。然而,福建省高校在民间舞蹈课程资源的开发与利用方面,还没有引起人们的重视。我们认为,闽西民间舞蹈“采茶灯”是流行于龙岩城乡的一个民间歌舞,它融合了说唱、戏曲和舞蹈为一体的群众文化娱乐活动。2005年11月,采茶灯舞蹈被福建省政府公布为省级非物质文化遗产保护项目。2014年12月3日,采茶灯又被入选国务院发布的“第四批国家级非物质文化遗产代表性项目名录”。因此,福建省地方本科高校如果能够选择以龙岩民间歌舞“采茶灯”为突破口,以此来推动闽西原生态舞蹈课程资源的开发和利用,具有十分重要的意义。

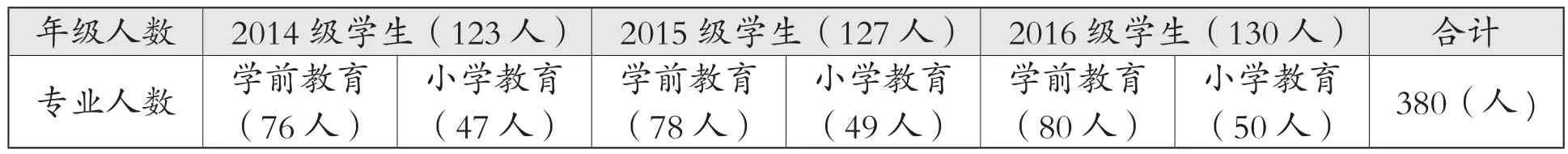

在我国高等教育教学改革与发展的背景下,笔者在担任三明学院“学前教育”和“小学教育”专业的舞蹈课程教学中,为了进一步了解大学生对闽西原生态舞蹈艺术的真实掌握情况,笔者选择了三明学院“学前教育”和“小学教育”两个专业的学生,并在2014级、2015级和2016级新生入学第一学期就分别进行了一次问卷调查,问卷设计主要是了解学生对龙岩民间歌舞“采茶灯”的掌握情况。本项目问卷人数共380人,问卷调查所涉及的专业和人数,如表1所示。

表1 学生民间歌舞“采茶灯”掌握情况问卷调查人数统计

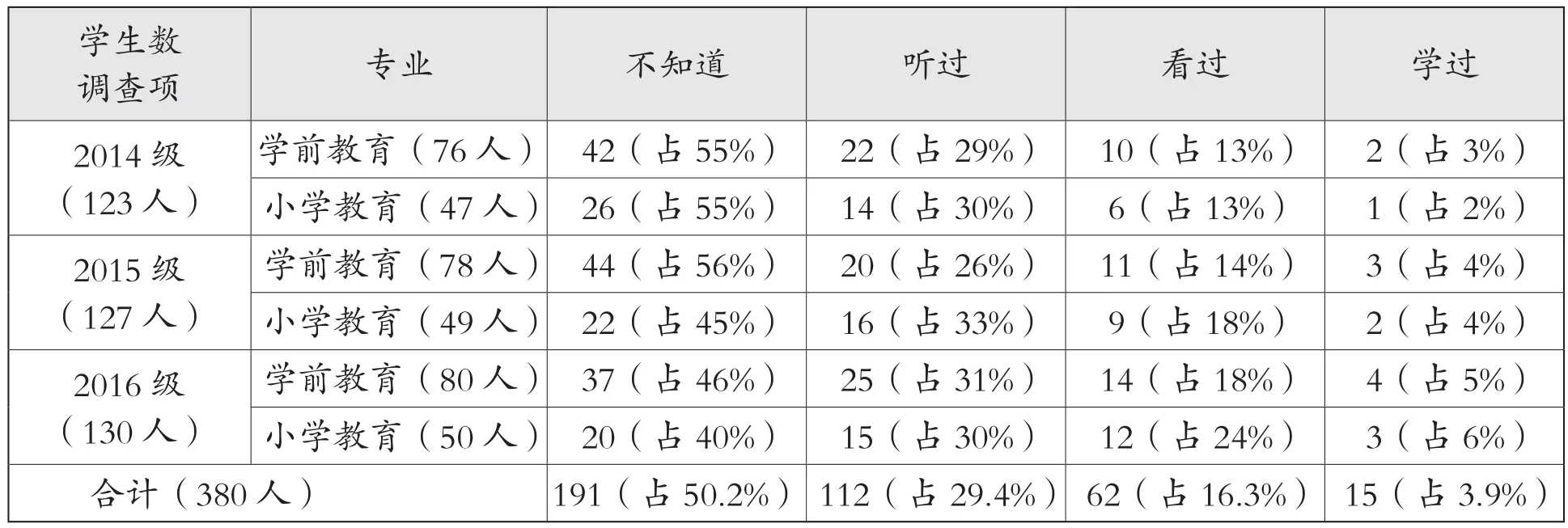

在2014级到2016级问卷调查中,由于调查对象是笔者所从事的舞蹈课程教学的学生,故问卷回收率达100%,即问卷数与班级学生数一致。本项目是通过问卷内容设计来了解学生对民间歌舞“采茶灯”的掌握情况,笔者选择了同样的问卷内容对各年级的新生进行问卷调查,问卷内容包括新生对民间歌舞“采茶灯”从不知道、听过、看过、学过等几个方面的掌握程度进行选项。本项目问卷调查的统计结果,如表2所示。

表2 学生对民间歌舞“采茶灯”的掌握程度调查统计

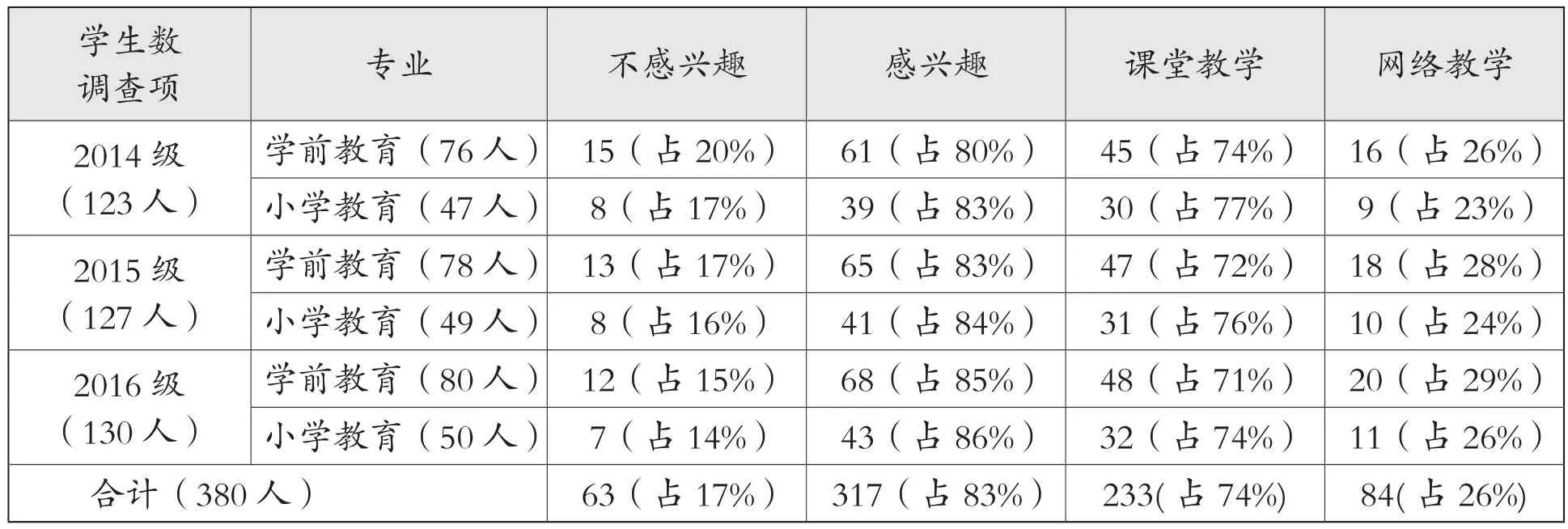

从表2问卷调查中发现,学生对民间歌舞“采茶灯”调查项中不知道的占到52.2%;听过的占29.4%;看过的占16.3%;学过的占3.9%;其中,学过的学生基本上是来自龙岩地区的生源,主要是靠自己在模仿中学到的一些零碎的舞蹈动作。而且,在“采茶灯”调查中学生听过的、看过的和学过的每年都有所增加,这说明随着“采茶灯”被列入“国家级非物质文化遗产”后在社会的影响力逐年增强。为了进一步了解学生对民间歌舞“采茶灯”的学习兴趣程度,以及是否将其列入课堂教学内容的决策提供依据,笔者进一步就学生对民间歌舞“采茶灯”课程教学的认可度进行了问卷调查。本项目问卷调查的统计结果,如表3所示。

表3 学生对民间歌舞“采茶灯”课程教学认可度的调查统计

从表3问卷调查中发现,学生对民间歌舞“采茶灯”的调查项中不感兴趣的只占17%,感兴趣的占到83%。为了对歌舞课程教学的实施决策提供依据,本项目又对调查项中感兴趣的学生进行了更高层次的问卷调查,从问卷调查中发现,学生喜欢用课堂教学的占到74%,喜欢用用网络教学的占26%。

为了进一步了解学生对民间歌舞“采茶灯”课堂教学方式的认可度,笔者利用访谈法发现,喜欢用“课堂教学”的大多数学生认为,民间歌舞学习需要教师的示范作用才能起到良好的教学效果;喜欢用“网络教学”的大多数学生认为,民间歌舞学习要长时间练习才能起到良好的教学效果,课堂教师的示范作用由于时间和次数有限,而网络教学可以随地随地进行学习,自己可以观看视频进行模仿性练习。因此,闽西原生态舞蹈课程资源开发具有一定的必要性,为了能够照顾全班同学喜欢的教学方式,最好选用“混合式”教学方法。

三、闽西原生态舞蹈课程资源开发的必要性

闽西原生态舞蹈课程资源的开发与应用,可以让福建省地方本科院校来自于本省乃至全国各地的学生对闽西舞蹈文化和艺术有更深入的了解。龙岩采茶灯被群众视为吉祥歌舞,同我国传统的龙灯、狮舞一样,多在农历新年、元宵期间的庙会、堂会,踩街时表演。采茶灯民间舞蹈课程资源的开发,如果能够融入到地方本科院校的舞蹈课程教学中,对于教师转变舞蹈课程教学理念、丰富舞蹈课程教学内容、拓展舞蹈课程教学手段、满足人才培养社会需求等方面具有十分重要意义,以及培养学生成为传承和发展闽西原生态舞蹈文化与艺术的主力军,这是我省地方本科院校要大力开发客家原生态舞蹈课程资源的目的所在。

(一)可以转变舞蹈课程教学理念

近年来,福建省地方本科院校的生源主要是来自于农村,由于受到家庭条件和地域条件的限制,学生没有更多的艺术学习机会。同时,由于应试教育升学考试的压力,以及山区学校教育艺术师资的极度匮乏,使得学生进入大学教育之前,只能接受有限的艺术教育,从而造成大多数的学生是舞盲。因此,福建省地方本科院校舞蹈教学要关注每位学生的个体差异,从学生的学习兴趣和需求出发拓展课本教学内容,使不同层次的学生都受益,这是地方本科院校突出“地方性”教学理念的必然需求。例如,将采茶灯民间舞蹈课程资源融入到课堂教学中,让来自偏远农村的学生能够自觉、主动地参与到原生态舞蹈学习中,从而使服务社会的教学理念能够不断得到实施。

(二)可以丰富舞蹈课程教学内容

采茶灯民间舞蹈课程资源的开发,可以丰富舞蹈课程教学内容,从而扩大学生舞蹈课程学习的知识范围。目前,地方本科院校开设的舞蹈课程均以专业院校(如北京舞蹈学院等)编写的教材为主,但是,此类教材却把原生态舞蹈置于舞蹈教学内容体系之外,使学生对具有地方性、本土化的原生态舞蹈缺乏感性认识。随着经济社会的快速发展,各种文化艺术也呈现了相互融合的发展趋势,地方本科院校对采茶灯舞蹈课程资源的开发,可以推动福建省闽客家原生态舞蹈课程资源的开发,从而丰富舞蹈课堂的教学内容和教学形式,营造良好的舞蹈艺术教学氛围,让舞蹈教学与地方文化传承紧密融合在一起。

(三)可以提高舞蹈课程教学效果

福建省地方本科院校舞蹈专业教师,要充分利用和发掘舞蹈课程教学资源,不断丰富和拓展舞蹈课程教学手段,才能激发学生对舞蹈学习的兴趣。由于传统舞蹈课堂教学过于重视理论和技巧的讲解,造成课堂教师舞蹈动作示范的次数和学生自主训练的时间有限,导致舞蹈课堂教学中学生学习的积极性不高,使得大多数学生的舞蹈动作技术不到位,这样不仅破坏了舞蹈的艺术之美,也影响了学生的学习兴趣。

采茶灯舞蹈的音乐曲调整体节奏明快,旋律优美,并配以戏文、民间故事,是一种边舞边唱的舞蹈表现形式,如果能够利用多媒体和网络技术手段,为课堂教学创造生机和活力,不仅可以改变传统课堂“讲授式”教学的弊端,而且还能为学生创造更多的学习机会,让学生利用课外时间把握舞蹈的动作技术要领,从而提高舞蹈课堂教学效果。

(四)可以满足人才培养社会需求

新时代衡量人才培养标准的重要指标就是要有创新能力、创新精神和创新意识,从而才能更好的推进素质教育向前发展。福建省地方本科院校大多数学生艺术观赏、听赏能力比较弱,从而造成学生缺乏艺术想象力和创造力。采茶灯民间舞蹈课程资源的开发与应用,就是根据舞蹈艺术思维的特点——形象性和感悟性相互结合进行教学,从而培养学生舞蹈艺术的创新能力,同时也能培养学生的创新思维。[6]例如,课堂教学让学生观赏、听赏大量的采茶灯民间舞蹈作品,使学生了解龙岩地域文化属河洛文化,与闽南文化有很深渊源,是闽南支系文化一脉,不仅可以让学生学会舞蹈基本知识,而且还可以提高学生保护和传承民间舞蹈文化的创新意识。

(五)可以提升舞蹈教学研究水平

采茶灯民间舞蹈课程资源的开发和利用,不仅要提高自身的舞蹈教学水平,而且也要提高自身的舞蹈科研能力。一是教师在了解、欣赏、学习采茶灯原生态舞蹈的基础上,可以聘请知名的采茶灯舞蹈老艺人或传承人传授原生态舞蹈艺术,并将其讲座或演出的内容制作成视频课程资源,以此来丰富课堂教学内容。二是加强对采茶灯民间舞蹈艺术文化的研究,让教师有意识地参与编导采茶灯民间舞蹈作品和相关课题研究,以此来提高舞蹈教师的科研能力。三是要充分发挥教师舞蹈创作的潜能,鼓励教师积极组织大学生参加各种舞蹈大赛,让“零起点”的学生能够有机会接触民间舞蹈艺术教育,这对于传承我国地方少数民族文化艺术,也具有十分重要的意义。[7]

四、闽西原生态舞蹈课程资源开发的可行性

采茶灯是客家地区劳动人民历年创作出的舞蹈文化,在明清时期就开始盛于龙岩赤尾山(苏坂美山村),如果按照文化脉络应该可以追溯到南宋闽南地区出现的文化灿烂高峰期,但采茶灯民间舞蹈文化与艺术随着时代的变迁也逐渐在改变,有些甚至面临着失传的危险。福建省地处客家文化区域,在客家原生态舞蹈课程资源的收集、整理中,开展田野调查、实地观摩、聘请专家指导等方面具有一定的地域优势,同时也有利于开发一些具有客家地方特色的舞蹈课程资源,如闽西民俗风情舞蹈表演、歌舞文化展览、原生态舞蹈知识讲座和教学实践的课程资源开发等。以下从采茶灯舞蹈课程资源的调查和收集、分析和管理、设计与开发、交流和共享等四个方面,来说明闽西原生态舞蹈课程资源开发的可行性。

(一)采茶灯舞蹈课程资源开发的调查和收集

龙岩民间歌舞采茶灯起源于龙岩苏坂美山村,后流行于龙岩市新罗区19个乡镇街道,近年来又辐射至周边的漳平、永定、上杭等县市部分乡镇。采茶灯舞蹈课程资源的调查和收集是舞蹈课程资源开发的第一步。其调查方法包括问卷调查、访谈调查、现场调查、文献调查等,并在调查的基础上对采茶灯舞蹈课程资源素材进行收集。采茶灯舞蹈课程资源素材的收集不仅来自于文字、书籍、影像等纪录下来的显性资源素材,而且还来自于民间艺人、舞蹈教师等其他社会人士身上拥有的隐形资源素材。例如,采茶灯舞蹈主要表现一群天真浪漫的村姑,由精明、诙谐、风趣的茶婆领头,一路翻山涉水至茶园,在叶翠蝶飞的茶丛中喜采春茶,村姑们边采茶边扑蝶,洋溢着劳动和生活的欢乐的情景。因此,我们在舞蹈课程资源开发之前,只有通过大量的调查(考察)研究,才能挖掘、收集(采集)到采茶灯民间歌舞文化中所包涵的显性与隐形课程资源素材。

(二)采茶灯舞蹈课程资源开发的分析和管理

早期的采茶灯民间歌舞,中间还穿插许多“杂色”表演,如《大补缸》《打花鼓》《闹花灯》《卖花线》《双扶船》《哭五更》《兰继子》等,实际上是融说唱、戏曲、舞蹈为一体的综合性群众歌舞。采茶灯舞蹈课程资源素材的分析和管理是舞蹈课程资源开发的第二步。在采茶灯舞蹈课程资源素材采集的基础上,结合地方本科高校舞蹈教育培养目标和学生学习的实际需求,将前期挖掘、采集到的采茶灯舞蹈素材进行分析和筛选,选择有利于舞蹈课程教学内容和教学方法改革的舞蹈素材进行开发,从而使舞蹈课程资源的开发能够得到充分利用。因此,在采茶灯舞蹈课程资源素材开发分析的基础上,还要对采茶灯舞蹈的课程资源素材进行分类管理,把挖掘、采集到的舞蹈课程资源素材,如文字、图片、录音或影像素材进行归类和存档,以便开发时查找、调用和补充。

(三)采茶灯舞蹈课程资源开发的设计与开发

采茶灯舞蹈课程资源的开发对于丰富人民群众文化生活,提高人民群众的文化素质,构建和谐社会,以及对福建省地方本科院校舞蹈教学改革等方面将产生深远的影响。采茶灯舞蹈课程资源素材的设计与开发是舞蹈课程资源开发的第三步。在这个环节上需要课程教师、教学设计人员和教育技术人员共同参与,才能开发出高质量的采茶灯原生态舞蹈课程资源。课程教师要对收集到的采茶灯舞蹈课程资源素材根据教学目标和教学任务撰写课程资源素材开发文档材料;教学设计人员要根据文档材料和学生的认知特点对课程资源素材开发进行教学设计,包括利用视频、动画等表现形式的可行性及其教学效果进行分析等;教育技术人员要根据教学设计人员的要求对舞蹈课程资源素材进行开发,满足舞蹈课堂教学需求。

(四)采茶灯舞蹈课程资源开发的交流与共享

龙岩采茶灯历演二百多年,已为当地和周边地区人们所熟知。在新中国成立后,采茶灯多次在全国和国际上演出并获奖,已具相当的知名度。采茶灯舞蹈课程资源开发的交流与共享是舞蹈课程资源开发的第四步。在这个环节上舞蹈课程教师要与同行、专家等进行充分交流与讨论,提出采茶灯舞蹈课程资源开发的修改意见和建议,为教育技术人员对舞蹈课程资源开发的进一步修改提供依据,并在网络(或计算机)技术人员的配合下上传到教学管理系统,为教师开展舞蹈教学和学生开展网络自主学习提供服务,同时也为福建省乃至全国高校采茶灯舞蹈教学实现课程资源共享提供服务,从而提高地方舞蹈课程资源开发成果的利用率和影响力。

五、结束语

以上从地域文化的视角对闽西原生态舞蹈的内涵和特征进行了分析,并对福建省地方本科院校开发龙岩采茶灯民间舞蹈课程资源的必要性和可行性进行了探讨,旨在丰富和完善地方本科院校文化艺术教育的内涵,使大学生的综合素质和艺术修养能够得到进一步得到提升,并对其它民间舞蹈课程资源的开发起到一定的借鉴作用。然而,要让闽西原生态舞蹈艺术走进课堂、走进校园并非一蹴而就,需要一线教师付出艰辛的努力才能实现。

[1]杨在峰.哲学视野中的客家文化[J].南昌教育学院学报,2013,(6):106-108.

[2]刘玉宝,刘现鹏.赣南客家文化与城市景观塑造研究[J].安徽农业科学, 2013,(13):38-40.

[3]黄南峰.清代赣南地区民间风水信仰及其原因探析[J].南昌工程学院学报,2013,(2):88-90.

[4]罗天.客家古村宗祠的建筑特色探析:以江西瑞金为例[J].江西社会科学,2013,(4):57-59.

[5]张洪春.客家人的传统生态观及其当代价值探析[J].怀化学院学报,2013,(3):112-114.

[6]张洪春.生态文明视域下客家传统生态文化探析[J].广西青年干部学院学报,2013,(1):93-95.

[7]隋春花.客家文化蕴含的生态智慧及其当代价值研究[J].嘉应学院学报,2013,(1):112-114.

J70-05

A

1008-7346(2017)05-0083-07

2017-09-18

邓捷,女,福建厦门人,三明学院教育与音乐学院副教授。

[责任编辑:钟 晴]