我国英语口语教学研究十年(2007-2016)综述

严 瑾

我国英语口语教学研究十年(2007-2016)综述

严 瑾

(广东轻工职业技术学院应用外语系,广东广州 510000)

本文通过对2007-2016年间发表在外语类核心期刊上的英语口语教学研究论文的分析归纳,从教学方法、教学模式和课程设置、影响口语习得的因素、教学评估等方面,对我国近十年英语口语教学研究的进展情况进行了综述,并进一步分析了该领域研究存在的不足及未来的研究方向。

英语口语教学;研究综述;发展方向

一、引言

口语水平是语言应用水平的重要体现。英语口语教学研究作为二语习得研究的重要内容,国内相关研究起步虽晚但发展迅速,积累了大量的研究成果。然而迄今为止,鲜有学者对这些研究成果进行专门的统计梳理。刘润清和胡壮麟①指出:“如果能够把众多的思维、目标、设计和收集材料的方法加以概括和分类,提炼出几条共同的特点,建立一个有章可循的、前后一致的理论框架,可以使研究者一览不同思路的特点,从而选择合适的路子进行自己的某项特定研究。”鉴于此,本文拟对近十年(2007—2016)发表在我国外语类核心期刊上的有关英语口语教学的论文进行梳理,客观呈现十年间该领域研究的现状和问题,并展望未来的发展,为相关的教学和研究提供参考。

本文选取了学界普遍认同的14本外语类核心期刊:《外语电化教学》《外语与外语教学》《外语界》《外语教学》《外国语文》《解放军外国语学院学报》《外语学刊》《山东外语教学》《外语研究》《中国外语》《现代外语》《外语教学理论与实践》《外语教学与研究》《外国语》。为了避免遗漏,作者通读了这些期刊2007—2016年间发表论文的目录和摘要,最终筛选出115篇有关英语口语教学研究的论文。

二、研究现状

(一)基本趋势

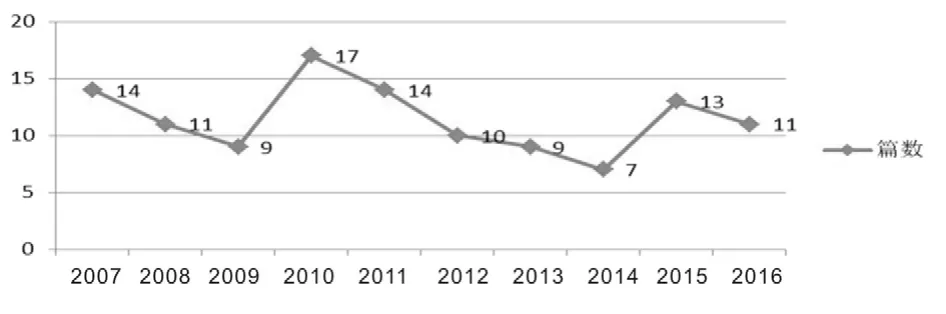

我国英语口语教学研究的高峰期出现在2010年,之后四年呈逐年下降趋势,说明口语教学研究在经历了一段时间的发展之后,需要寻求新的研究热点和增长点。2015年后又恢复了增长势头并趋于平稳。由此可以预测,英语口语教学研究在将来一段时期内依然会受到持续关注。

图1 国内英语口语教学研究(2007—2016)发展趋势

(二)研究方法

根据高一虹等[1]提出的语言学研究方法分类标准,本文将研究方法分为实证研究和非材料性研究。在本文选取的115篇论文中,采用实证研究的论文有92篇,占80%,非材料性研究有23篇,占20%。实证研究论文多采用数据量化的方式,以教学实验、问卷调查、访谈为主,课堂观察、个案分析、有声思维等质化研究方法也逐渐增多。

(三)研究对象

在明确了研究对象的87篇论文中,针对本科生的论文有75篇,约占86%,针对非英语专业研究生的4篇,以初高中生为研究对象的3篇,有关其他国家英语二语学习者的2篇,针对小学生的1篇,针对大专院校学生的1篇,以成人和小学生两个群体为研究对象开展对比研究的1篇。可见,我国英语口语教学研究主要关注本科生群体,而对研究生、中小学生、大中专院校学生、社会学习者的关注力度不够,体现了研究对象范围的局限性。

(四)基金资助分析

在所有统计的论文中,有58篇得到各级基金资助,约占50%。其中有16篇获得两项基金资助,7篇获三项以上基金资助。从资助级别来看,国家级基金项目和省级基金项目是主要来源,分别有34项和36项,校级基金有14项,这一数据表明各级高等教育管理机构对英语口语教学研究的关注与支持力度是比较大的。

表1 论文获基金资助情况

三、研究内容及进展

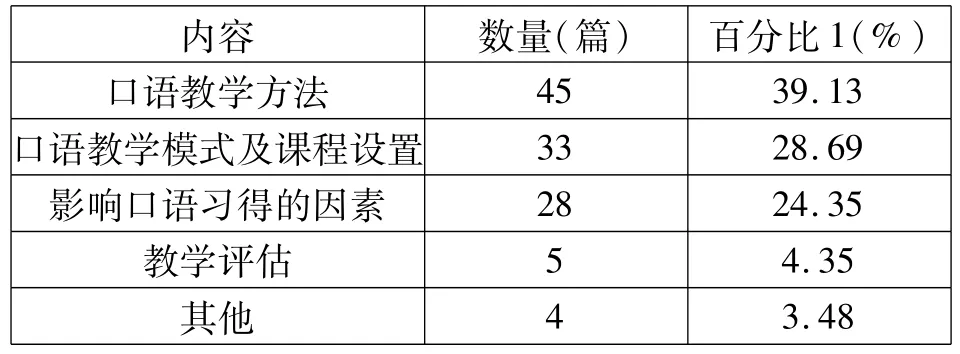

近十年我国英语口语教学的研究内容主要集中在口语教学方法、口语教学模式及课程设置、影响口语习得的因素、教学评估等方面。

表2 论文的内容分类

(一)教学方法

有关口语教学方法的研究在国内较受关注,学者们多针对某些具体的教学方法、课堂活动开展教学实验研究。戚炎和夏珺[2]以大专院校学生作为研究对象,考察词块背诵对英语口、笔语水平的影响,弥补了学界对这一群体研究之不足。支架式教学法应用于口语教学的研究与实践还处于起步阶段,李友良[3]结合支架理论探讨了支架法在“零课时”口语教学的实施途径。叶萍[4]将口头目标语同伴互评融入英语演讲课堂,用质与量的分析方法剖析该教学法在促进英语演讲技能习得和英语会话能力发展上的效果。在此之前,国内学者对于同伴互评的关注主要体现于其在大学英语写作教学中的应用。关于课堂口语互动的研究逐渐增多,涉及纠正反馈、重述反馈、互动协同和学生间的同伴支架、互动模式、语码转换等,其中以纠正反馈研究视角的内容最为丰富。李少锋等[5]以中学生为研究对象,探讨即时纠错反馈和延时纠错反馈对不同英语水平学习者的有效性差异。朱彦[6]的研究基于扎根理论,通过深度访谈探究学习者对课堂上口头纠错反馈的信念及其影响这些信念形成的因素。庄欣[7]除探讨课堂英语口语纠错反馈机制以外,还进行了纵深研究以了解学生在一段时间后对错误的更正情况。范玉梅和徐锦芬[8]综述了国外二语/外语课堂环境下近30年来口头纠正性反馈研究,并探讨了其研究发展趋势。

(二)教学模式及课程设置

随着信息技术在外语教学领域的推广应用,学者们开始关注如何将其与外语课程整合起来,营造新的教学环境。很多高校在此背景下开设了视听说课程,网络环境下视听说课程教学模式的研究一度成为热点。其中发文量最多的是湖南师范大学英语视听说国家级精品课程教研团队。该团队进行了一系列以信息技术与课程整合为特色的教改研究,构建了网络环境下视听说的任务型教学模式[9]、立体化教学模式[10]、网上自主学习教学模式[11]及合作学习策略[12]等,提倡通过改善教与学的网络环境转变口语学习观念,改善教学方法,发展自主能力,培养信息时代的创新型外语人才。微课是推进现代信息技术与高等教育深度融合的热点,朱京和苏晓军[13]尝试构建了以“微课”为载体,以“构式习得”为目标的大学英语视听说课程微课教学模式,实现了基于微课的教学模式的突破与创新。此外,也有研究者对大学英语口语教学模式改革进行探索。邢宏[14]以混合学习理论为支持,在多媒体网络环境下实施了“导学+自主学习”的大学英语口语教学模式实验研究;高德新和于秀金[15]构建了大学英语口语教学“四体系”教学模式,即课堂教学体系、网络自主学习及监控体系、网络测试体系、学生档案袋评价体系。这两项研究都强调口语教学中教师的引导性、学生的主体性和互联网的辅助性。其他论文提出的口语教学模式还包括以写促说/先写后说教学模式、第二课堂英语口语教学模式、行为导向教学模式、基于问题的教学模式等。

(三)影响口语习得的因素

口语习得是一个复杂的动态过程,其影响因素可分为内部因素和外部因素。学者们对情感因素、学能、学习策略、语言经验、性别、母语等影响口语习得的内部因素进行了研究,其中以对焦虑的探讨居多。研究发现,口语焦虑与口语策略使用、口语交际中的有效信息量、口语效能感呈负相关[16][17][18],提高语音能力、采用分级教学等方式可减轻学生的课堂口语焦虑[19][20]。另外,国内外关于工作记忆容量与口语产出的相关性研究结论莫衷一是。国内学者金霞[21]认为工作记忆容量大小与二语口语流利度、准确度显著相关,与复杂度无关。韩亚文[22]的研究则表明工作记忆容量大小仅与流利度的部分指标(语速、发声时间比、平均语流长)显著相关,与其他两个流利度测量指标(发音速度、平均停顿长)无关。以外部因素为研究焦点的论文主要是关于课堂任务的设计和实施因素。研究者在任务型教学环境中进行教学实验,以本科生为研究对象,从不同角度探讨了任务类型、准备条件、任务后语言形式聚焦、任务重复等对英语学习者口语产出的影响及作用。徐宏亮[23]探讨了任务结构类型和准备时间条件对口头任务语言产出质量的影响和作用。杜娟和张一平[24]从信息处理角度探讨了同一任务重复和不同内容的任务重复对学习者口语产出的影响。同样关注任务重复,周丹丹[25]着重研究了练习频次效应对注意力资源利用的积极作用,而李茜[26]则在语言形式聚焦的情景下探索了任务频次对英语学习者口语产出的影响。相关研究为教师优化课堂教学设计,针对语言学习目标来选择任务提供了指导依据。

(四)教学评估

教学评估能够为教学提供反馈,是教学的一个重要组成部分。在5篇关于口语教学评估的论文中,有4篇是对形成性评价在大学英语口语教学和测试中的应用研究,1篇论文以小学生为研究对象,探索了符合小学生个性发展需要的多元评价方案。英语口语教学评估研究需拓宽研究视角,如探索如何构建形成性评价、终结性评价和诊断性评价相结合的多元互补的评价体系等。

(五)其他研究

在本研究搜集的论文中,有3篇是有关大学英语视听说类教材的研究,内容包括教材试用分析、教材评价、编写理念及任务设计介绍。目前,国内英语口语教材建设尚未跟上教育理念、教学法的更新与完善,也未能与教育技术配套发展。另外还有1篇论文描述大学英语口语课堂教师话语特点并探讨如何提高教师话语质量[27]。

四、思考与展望

2007—2016年,我国英语口语教学研究取得了很大进展,但仍存在进一步改进和完善的空间。

(一)均衡覆盖不同层次的研究对象,提升研究对象的代表性

目前的英语口语教学研究对象主要集中在大学本科生,少数研究关注研究生和初高中生,对于专科学生、小学生、社会学习者的关注少之又少。我国英语学习者人数多,层次分布广,仅本科生不足以代表所有学习者。因此,研究对象应该避免过于集中在某一个层次,应尽可能均衡覆盖各个水平、不同层次的学习者。

(二)完善实验环节,丰富研究手段,提高研究质量

首先,实证研究普遍存在样本量小、实验周期短、研究结果缺乏验证等问题,影响了研究的可信度和说服力。其次,实验过程普遍缺失试测环节和延时检测环节。在正式研究前进行小规模试测,可考察研究方案的可行性和恰当性[28],而延时后测可考察研究的长期效果,增强结论的说服力。再次,复制性研究不多。笔者发现个别论文因为研究条件和研究方法不同得出的结论相异。复制性研究可检验前人的研究是否可信或值得推广。最后,除了研究口语习得的结果,习得过程的发生轨迹和根源也很重要。已有研究采用微变化研究法探讨任务重复、频次效应对口语产出及韵律习得的影响,作为传统横断比较法和纵深跟踪法的有益补充,该方法可对口语习得过程中情感与情景相关的变化进行精细分析和深度挖掘[29],如学习者口语学习动机、自我概念、交际意愿等的动态发展,课堂口头纠错、师生会话协同效应对口语表达发展过程的影响等。

(三)拓展研究内容的广度和深度

其一,开展口语教学方法、教学模式的对比研究。可以考察特定教学方法、教学模式对不同水平、不同学习类型口语学习者的效果差异。也可通过对有代表性的个体进行深度研究,比较口语产出各个维度发展路径的异同及其根源,开展分层教学和个性化教学。

其二,拓展影响学习者口语习得的内部因素多变量研究。该方向的研究中,学者们较多关注口语焦虑,对性格、态度、信念、认知风格等其他影响因素的研究较少,需要作进一步的探讨。此外,已有研究更多的是考察单一变量与口语习得的关系,需要综合考察多种变量对学习者口语习得的影响,探讨不同变量之间的交互关系和作用。

其三,扩大口语教材和师资研究,拓宽研究视角。口语教材研究应把中小学、高职高专、ESP用途口语教材纳入范围。另外,多介质、多模态的立体化教材建设将是今后口语教材的一个重要研究方向。口语师资研究除继续加深对口语教师能力素质、课堂话语等方面的探讨以外,教师效能感、性格、信念、教学风格等影响教学的因素及其相互作用也应受到关注。

(四)重视创新,构建有中国特色的英语口语教学研究体系

英语口语教学研究不能局限于翻译、引进西方国家提出的新理论或教学模式,研究者不能仅仅充当“搬运工”的角色[30]。广大的一线教师要以研究者的姿态进行教学,研究者要以一线教师的视角进行探索,紧密结合课堂,在不断地教学与探索中建构符合我国国情的二语习得理论和研究方法,设计适合我国英语学习者的量表、模型,构建有中国特色的英语口语教学研究体系。

注释:

①转引自王俊菊:《国内二语写作过程研究的现状剖析》,《山东外语教学》2013年第5期,第8页。

[1]高一虹.中、西应用语言学研究方法发展趋势[J].外语教学与研究,1999,(2):8 -16.

[2]戚炎,夏珺.背诵词块对英语写作和口语水平的影响[J].解放军外国语学院学报,2016,(1):96 -103.

[3]李友良.“支架理论”在大学英语口语教学“零课时”中的应用研究[J].外国语文,2010,(2):127 -129.

[4]叶萍.同伴互评法在英语演讲中的应用研究[J].外语教学,2014,(4):46 -50.

[5]李少锋等.纠错反馈时机对不同二语水平学习者的教学效果研究[J].外语与外语教学,2016,(1):1 -13.

[6]朱彦.透过“反馈”之镜,倾听课堂之音——大学英语学习者对口头纠错反馈的信念探究[J].外语与外语教学,2016,(1):33 -39.

[7]庄欣.课堂英语口语纠错反馈机制研究[J].外语教学,2012,(2):48 -52.

[8]范玉梅,徐锦芬.国外二语/外语课堂口头纠正性反馈研究综述[J].解放军外国语学院学报,2016,(5):121 -127.

[9]邓杰,邓颖玲.网络环境下英语视听说任务型教学研究——英语视听说国家精品课程建设例析[J].外语教学,2007,(5):45 -48.

[10]邓颖玲.网络环境下立体化教学模式在“英语视听说”教学中的应用——英语视听说国家精品课程建设例析[J].外语与外语教学,2009,(11):25 -31.

[11]邓杰,朱小舟.网上自主学习教学模式研究与实践——英语视听说国家精品课程建设例析[J].外语电化教学,2010,(3):58 -63.

[12]邓颖玲,白解红.基于网络的英语视听说合作学习策略研究与实践——英语视听说国家精品建设例析[J].外语教学,2008,(3):64 -67.

[13]朱京,苏晓军.认知语言学视域下的微课教学模式构建与应用——以大学英语视听说课程为例[J].外语电化教学,2015,(9):21 -25.

[14]邢宏.网络环境下大学英语“导学+自主学习”的口语教学设计实证研究[J].中国外语,2007,(6):71 -75.

[15]高德新,于秀金.网络环境下的大学英语口语教学模式改革谈讨[J].外语电化教学,2008,(5):57 -62.

[16]吕红艳.非英语专业大学生口语焦虑与口语学习策略的相关性[J].外语研究,2010,(5):65 -71.

[17]王天剑.BERT技术在治疗外语口语焦立中的创造性应用[J].外语学刊,2013,(3):125 -128.

[18]王天剑.焦虑和效能感与口语和写作技能关系的SEM研究[J].外语与外语教学,2010,(1):27 -30.

[19]吴让科,赵晨.语音语调模仿训练对中国英语学习者口语焦虑的影响[J].解放军外国语学院学报,2013,(5):54-58.

[20]李稳敏.焦虑对大学英语视听说课的影响探析[J].外语学刊,2009,(6):171 -173.

[21]金霞.工作记忆容量限制对二语学习者口语产出的影响[J].外语教学与研究,2012,(4):523 -535.

[22]韩亚文.工作记忆容量对中国英语学习者口语准确度、复杂度和流利度的影响[J].外语教学,2015,(5):65 -68.

[23]徐宏亮.任务结构与准备条件对学习者口语产出的影响[J].外语与外语教学,2015,(1):45 -49.

[24]杜娟,张一平.任务重复对中国大学英语学习者口语产出的影响[J].外语界,2011,(2):19 -27.

[25]周丹丹.口语练习频次效应与注意力资源的利用[J].外语研究,2010,(6):50 -55.

[26]李茜.任务类型及任务频次对英语学习者口语产出的影响——以任务后语言形式聚焦与情境[J].外语与外语教学,2015,(6):42 -48.

[27]王晓妍.大学英语口语课堂中的教师话语研究[J].外语学刊,2013,(3):119 -122.

[28]王璐璐,戴炜栋.二语习得研究方法综述[J].外语界,2014,(5).

[29]李玉平,张文忠.微变化研究法在国内二语习得研究中的应用:现状与展望[J].教育与人才,2015,(5).

[30]吴耀武.大学英语阅读教学研究热点的领域构成与拓展趋势——基于CNKI学术期刊2001年—2014年文献的共词可视化分析[J].外语教学,2016,(1).

A Review of China’s English Speaking Teaching Research in the Last Decade(2007 -2016)

YAN Jin

This paper reviews important studies on English speaking teaching in China from 2007-2016.Papers on the relevant subjects published in 13 of the major domestic linguistic journals have been analyzed in the following aspects:teaching methods,teaching models and course design,evaluation and factors in spoken English acquisition.The paper further discusses the unsolved problems and puts forward some suggestions for future studies.

English speaking teaching;research review;future directions

H319

A

1009-5152(2017)04-0060-04

2017-11-20

广东省高等职业教育教学改革项目“高职英语专业语言类课程整体语言教学模式的应用与实践”(201401041)。

严 瑾(1983— ),女,广东轻工职业技术学院应用外语系讲师。