系统化管理对缺血性脑卒中复发和相关危险因素的影响

汪建平 辛庆锋

系统化管理对缺血性脑卒中复发和相关危险因素的影响

汪建平 辛庆锋

目的 研究系统化管理对急性缺血性脑卒中首次发作后复发和相关危险因素的影响。方法 采用随机数字表法将108例急性非心源性缺血性脑卒中首次发作患者分为对照组和研究组,每组各54例,对照组采用传统管理模式,研究组采用系统化管理模式。对比两组患者缺血性脑卒中知识认知情况、复发相关危险因素控制率和第1年复发率。结果 干预1年后,研究组和对照组复发率分别为3.70%(2/54)和14.81%(8/54),组间差异具有统计学意义(P<0.05);研究组患者缺血性脑卒中知识问卷调查评分高于对照组,组间比较差异具有统计学意义(P<0.05);研究组高血压、2型糖尿病、高脂血症、高同型半胱氨酸血症控制率均高于对照组,同时抑郁和焦虑负面情绪评分低于对照组,组间差异均具有统计学意义(P<0.05)。结论 系统化管理可以降低缺血性脑卒中复发率,可能与提高患者缺血性脑卒中知识认知水平、复发相关危险因素控制率和心理健康等密切相关。

系统化管理;缺血性脑卒中;危险因素;复发

急性缺血性脑卒中(acute ischemic stroke,AIS)是一种致死率、致残率和复发率均高的疾病,其第1年复发率约为12%[1],脑卒中复发往往会加重患者病情,使患者致死率和致残率成倍增加[2]。及早、合理、系统地进行缺血性脑卒中的二级预防是降低急性缺血性脑卒中复发的关键,特别是针对高血压、糖尿病、高脂血症、生活方式等可预防危险因素的管理与控制,是预防复发的主要手段[3]。因此,本研究通过加强对急性缺血性脑卒中的系统化管理,探讨其对急性缺血性脑卒中第1年复发率和相关可预防复发危险因素的影响,现将研究结果报告如下。

1 资料及方法

1.1 一般资料 选择2015-01—12我院神经内科住院的首次发病的急性缺血性脑卒中患者144例,其诊断符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2010》[4]诊断标准,然后采用TOAST标准进行病因分型排除心源性栓塞型14例,再去除其中资料不全及失访者22例,共入选108例急性非心源性缺血性脑卒中首次发病患者,均同意试验且签署研究计划、知情同意书并获得我院伦理委员会批准。采用随机数字表法将108例患者分为对照组和研究组,每组各54例。对照组男32例,女性22例,年龄37~68岁,平均年龄(54.84±8.25)岁,其中大动脉粥样硬化型39例,小动脉闭塞型12例,不明原因型3例;研究组男34例,女20例,年龄38~69岁,平均年龄(55.36±7.48)岁,其中大动脉粥样硬化型37例,小动脉闭塞型13例,不明原因型4例。两组患者在性别、年龄、TOAST病因分型等一般资料组间比较差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法 对照组患者出院后采用传统的缺血性脑卒中院外管理模式,即参加1次30 min的非互动式小组讲座,并发放一份自制《缺血性脑卒中二级预防指南》手册,患者参照手册进行药物、膳食、运动、生活习惯等自我管理和适时随诊。研究组患者出院后接受系统化管理模式,具体内容如下。

1.2.1 组建干预小组 由神经内科医师、护理人员、社区医师、心理科医师和医院延伸护理服务人员组成干预小组。干预小组成员由神经内科医师依照《中国缺血性脑卒中和短暂性脑缺血发作二级预防指南2010》和《中国脑血管病一级预防指南2015》对小组成员进行规范化培训,共同确立每次门诊授课内容及膳食、运动、作息时间等个体健康行为优化计划,以及通过微信平台与患者实时沟通饮食、药物、身体活动相关信息和药物干预策略等。

1.2.2 小组课程 出院后第1个月内,研究组患者每周参加1次小组课程。第1周:对患者进行脑血管病一级预防的相关知识(如血压、血脂、血糖、饮食、肥胖、饮酒、吸烟、药物等与缺血性脑卒中密切相关的危险因素以及如何控制等相关知识)宣教,小组课程后个体化收集每一患者上述危险因素的相关情况、听取患者个人关注或困惑的相关问题并给予积极回应,心理科医师对患者进行相关量表测定并给予个体心理疏导等。第2周:干预小组通过对第1周小组课程结束后患者反馈的信息进行归纳分析,对患者困惑或认识模糊的方面进行重点知识宣教。帮助患者制定自我管理计划、个人重点关注方面和生活健康行为优化计划。第3周:参加1次/d门诊管理,由营养科医师和护理人员从07:00—19:00共12 h门诊陪同,全程监控和指导患者一日遵嘱服药情况、相关指标测评(血压、血糖、血脂等)、生活方式、个体化饮食习惯、运动指导等。第4周:回顾问题解决情况,针对患者实际问题或案例进行逐一剖析和提出解决方案。

1.2.3 后续随访 主要通过1次/2周的电话随访、微信平台实时沟通和1次/月的门诊随访等方式对患者遵嘱服药、指标控制(血压、血糖、血脂、同型半胱氨酸)、合理饮食、适当身体活动、坚持康复功能锻炼、规律生活作息和纠正不良嗜好情况进行监督和指导。

1.3 评价指标

1.3.1 缺血性脑卒中知识问卷调查 分别于入组时和干预12个月后向两组患者发放本研究小组自行设计的缺血性脑卒中预防知识调查问卷,问卷内容包括缺血性脑卒中基础知识、二级预防相关知识、生活习惯、用药治疗、饮食和运动等,总分100分,得分越高患者缺血性脑卒中知识认知水平越高,回收问卷后计算两组患者的缺血性脑卒中知识平均分。

1.3.2 危险因素控制率 常规生化指标空腹血糖、血脂、同型半胱氨酸采用迈瑞BS-300全自动生化分析仪(深圳迈瑞)进行检测。参照《中国缺血性脑卒中和短暂性脑缺血发作二级预防指南2010》中对缺血性脑卒中复发危险因素指标的控制标准,统计两组患者的高血压、糖尿病、脂代谢异常和高同型半胱氨酸等危险因素的控制率。

1.3.3 心理健康状况 分别于入组时和干预12个月后,向两组患者发放汉密尔顿焦虑量表(HAMA)和抑郁量表(HAMD)测评两组患者的焦虑和抑郁负面情绪,结果按1~4分Likert 4级评分法,得分越高患者焦虑或抑郁等负面情绪越严重[5],回收问卷后计算两组患者的HAMA和HAMD平均分。

1.3.4 缺血性脑卒严重复发率 缺血性脑卒中复发标准是指原有的神经缺损症状和体征好转或消失后出现新的同侧或对侧神经缺失症状和体征,并且经颅脑CT或MRI证实为新的梗死病灶。缺血性脑卒中复发率=非心源性缺血性脑卒中复发例数/总例数×100%。

1.4 统计学方法 应用SPSS 17.0统计软件分析,计量资料用均数±标准差(±s)表示,计数资料以率表示。计量资料采用t检验,计数资料采用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义,以P<0.01为差异有高度统计学意义。

2 结果

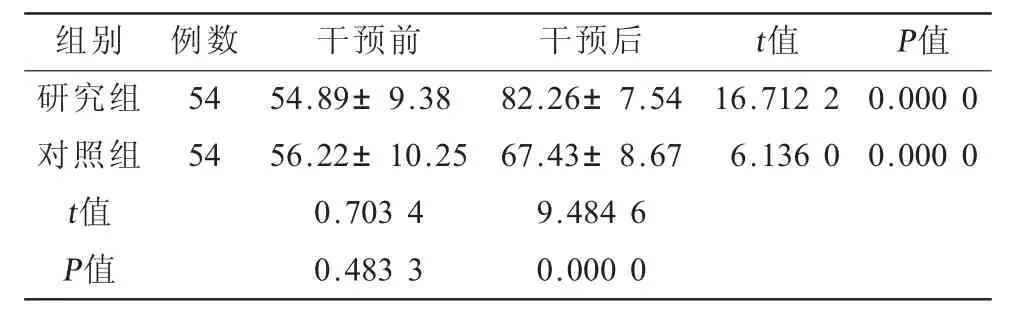

2.1 两组患者缺血性脑卒中知识认知情况比较两组患者干预前缺血性脑卒中知识评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);干预后,两组患者缺血性脑卒中知识问卷调查评分均较干预前升高,且试验组明显高于对照组,差异均具有高度统计学意义(P<0.01,表1)。

表1 两组患者缺血性脑卒中知识认知情况比较(±s)

表1 两组患者缺血性脑卒中知识认知情况比较(±s)

组别 例数 干预前 干预后 t值 P值研究组 54 54.89±9.38 82.26±7.54 16.712 2 0.000 0对照组 54 56.22±10.25 67.43±8.67 6.136 0 0.000 0 t值 0.703 4 9.484 6 P值 0.483 3 0.000 0

2.2 两组患者危险因素控制率组间比较 干预12个月后,干预组患者高血压、糖尿病、高脂血症和高同型半胱氨酸血症等危险因素的控制率均明显高于对照组,组间比较差异均有统计学意义(P<0.05,表2)。

2.3 两组患者心理健康状况的比较 干预前,研究组与对照组HAMA评分和HAMD评分组间比较差异无统计学意义(P>0.05);干预12个月后,研究组HAMA评分和HAMD评分均低于对照组,组间比较差异具有高度统计学意义(P<0.01,表3)。

2.4 两组患者缺血性脑卒中复发率的比较 随访12个月,研究组和对照组缺血性脑卒中复发率分别为3.70%(2/54)和14.81%(8/54),研究组明显低于对照组,组间比较差异具有统计学意义(χ2=3.967 3,P=0.046 4)。

表2 两组患者危险因素控制率组间比较[n(%)]

表3 两组患者心理健康状况的比较(±s) 单位:分

表3 两组患者心理健康状况的比较(±s) 单位:分

组别 HAMA HAMD干预前 干预后 干预前 干预后研究组 54.86±7.20 29.67±5.84 57.12±6.80 35.18±5.05对照组 55.42±7.40 46.75±5.60 56.68±6.90 49.12±6.10 t值 0.396 1 15.472 0 0.330 6 12.835 0 P值 0.692 8 0.000 0 0.741 6 0.000 0

3 讨论

既往文献报道显示[6-7]:急性缺血性脑卒中具有近期和远期均高复发率的特点,其1个月内复发率约为4%,1年复发率约为12%,5年复发率可高达29%左右。查阅国内外研究,急性缺血性脑卒中复发相关危险因素总结起来主要包括[8-10]:①动脉粥样硬化相关因素,如高血压、糖尿病、高脂血症和高同型半胱氨酸等。②不良生活方式,如吸烟、酗酒、便秘、睡眠障碍、缺乏活动等。③患者及家属预防复发知识认知水平因素。④心理健康状况,如负面情绪严重影响患者进行缺血性脑卒中二级预防的能动性,加大患者复发率和干扰患者康复、回归社会。上述缺血性脑卒中复发相关危险因素的控制与管理是一项动态、系统和持续的工程,因此,及早合理地对首次急性缺血性脑卒中患者实施系统化管理措施在控制与管理上述危险因素方面显得尤为重要。

本研究通过组建由神经内科医师、护理人员、社区医师、心理科医师和医院延伸护理服务人员组成干预小组,共同确立每次门诊授课内容及膳食、运动、生活方式的干预方案,并且由干预小组成员全程陪同患者参加一日门诊活动,对患者的用药、饮食、运动、相关预防知识宣教全程跟踪和指导,后续通过微信平台与患者实时沟通饮食、药物和身体活动相关信息和个体健康行为优化策略等。通过对54例首次急性缺血性脑卒中患者实施系统化管理措施,并与传统管理的对照组患者进行比较,结果证实:①研究组患者对缺血性脑卒中二级预防知识认知评分明显高于对照组,组间比较差异具有统计学意义(P<0.05),表明系统化管理能够提升患者对预防复发知识的认知水平。②干预组患者高血压、糖尿病、高脂血症和高同型半胱氨酸血症等危险因素的控制率均明显高于对照组,组间比较差异均有统计学意义(P<0.05),提示系统化管理对控制影响患者复发的动脉硬化相关危险因素具有明显优势。③干预组患者负面情绪评分均低于对照组,提示系统化管理能够通过心理干预促进患者心理健康恢复,利于患者及早身体康复和回归社会。④随访12个月,干预组复发率明显低于对照组,证实系统化管理能够降低首次急性缺血性脑卒中患者第1年复发率。

综上所述,系统化管理可显著提高缺血性脑卒中患者对脑卒中复发相关知识的认知、复发危险因素的控制率和改善患者心理健康,进而降低首次急性缺血性脑卒中患者第1年复发率,值得在临床进行推广应用。

[1]王建民,周冬亮,段莉萍,等.ESRS评分对短暂性脑缺血发作及非心源性脑梗死患者卒中复发的预测价值[J].中国临床医学,2015(3):346-348.

[2]中华医学会神经病学分会.中国缺血性脑卒中和短暂性脑缺血发作二级预防指南(2010)[J].中华神经科杂志,2015,48(4):68-74.

[3]Harkey GJ,HardieK,Jamrozik K,etal.Trendsin 5-year survivaland risk of recurrentstroke afterfirst[J].Stroke,2005,36(2):524.

[4]中国高血压防治指南修订委员会.中国高血压防治指南2010[J].中华心血管病杂志,2011,39(7):701-708.

[5]陈静非,陈桂生.首发缺血性脑卒中患者的复发及危险因素分析[J].宁夏医科大学学报,2015,37(5):546-548.

[6]邓旭瑶,卓恺明,王静华.帕罗西汀联合阿普唑仑治疗对老年脑卒中合并焦虑抑郁患者抑郁自评量表、汉密尔顿抑郁量表评分的影响[J].中国老年学,2016,36(15):3694-3695.

[7]安雅臣,陈云霞,王玉浔,等.缺血性脑卒中复发危险因素分析及预测模型的构建[J].中华流行病学杂志,2011,32(8):816-820.

[8]刘加美,覃思源,肖露露,等.高血压对缺血性卒中TOAST各亚型复发风险的影响[J].医学研究生学报,2014(10):1052-1055.

[9]王晓青.450例缺血性卒中患者复发危险因素分析[D].河北医科大学,2016.

[10]梁蝴蝶,李晓静,李静,等.脑卒中复发的危险因素及护理干预研究进展[J].护理学杂志,2011,26(5):88-90.

1005-619X(2017)12-1262-03

10.13517/j.cnki.ccm.2017.12.013

462002 漯河医学高等专科学校第三附属医院内一科

2017-08-21)