中国转型经济情境下的商业模式创新:主题设计与量表开发

罗兴武, 刘 洋, 项国鹏, 宁 鹏

(1. 浙江财经大学 工商管理学院,浙江 杭州 310018;2. 浙江经济职业技术学院 物流技术学院,浙江 杭州 310018;3. 华南理工大学 工商管理学院,广东 广州 510641;4. 浙江工商大学 发展规划处,浙江 杭州 310018;5. 南京大学 商学院,江苏 南京 210093)

一、 引 言

错综复杂的全球经济危机、“三大老红利”的逐渐消失、网络经济时代的非线性竞争,以及“双创”战略、经济新常态“三期叠加”下的制度创新,表明中国已进入深度经济转型阶段(金碚,2015),正面临从要素、投资驱动转向创新驱动的新局面。商业模式作为连接技术潜力与经济价值实现的启发式逻辑(Chesbrough和Rosenbloom,2002),其创新正成为网络经济时代企业转型升级的重要载体和突破口(罗珉和李宇亮,2015),是转型中国创业企业实现快速赶超的关键所在。

现有商业模式创新可分为创新过程视角和创新结果视角两个流派。基于过程视角的商业模式创新聚焦于企业商业模式逐步改变的过程,从商业模式包含的各大要素出发,探究通过搜寻、试验学习、转变等阶段,企业如何逐步完善商业模式(Demil和Lecocq,2010;Doz和Kosonen,2010)。创新结果视角下商业模式创新则聚焦于创新的范围和新颖程度(Foss和Saebi,2017),前者关注哪些要素或者要素间关系的变化,而后者关注对于企业或其所在行业而言的新颖度。事实上,这两个流派本身并不冲突,将设计的思想融入商业模式(Zott和Amit,2007),可以将商业模式看作是由一系列设计要素所组成,而这些要素需要按照一定的主题进行编排和连接(Zott和Amit,2008),商业模式创新的过程和结果均体现在这些要素和主题的变化上。商业模式主题的顶层设计,有助于企业获得持续性竞争优势(Amit和Zott,2001)。商业模式设计主题是主导价值创造的驱动器,能够捕获焦点企业与外界利益相关者的交易行为(Zott和Amit,2008),映射设计过程的倾向性及其情境改造的偏好(Hargadon和Douglas,2001)。

作为复杂的创业活动,商业模式创新嵌入在特定的社会情境和制度环境中(Hargadon和Douglas,2001),需要交易活动创新,更要面对社会化的制度结构,西方情境的商业模式量表并不完全适用于中国情境,然而,中国学者对转型经济情境下的商业模式创新活动关注得不够。在政府政策等正式制度缺失的条件下,“草根”创业者们自发地发展出交易规范和网络,中国自下而上的制度变革与市场化转型,创造了中国经济奇迹(倪志伟和欧索菲,2016)。事实上,转型经济所带来的巨大制度变迁不仅影响成熟场域利益相关者间的互动作用,而且影响新兴场域的生成和演化(Droege和Johnson,2007),集中表现在市场中的制度真空与制度缺陷大量且广泛地存在(Li等,2008)。在这种情境下,一方面,企业利用交易制度的真空期,游离在“合法”与“不合法”的边缘,通过开拓性商业模式创新进行创业,可以给企业带来巨大利好,譬如,阿里巴巴因成功开创B2B电商而成为新经济领军企业、滴滴因开启网约车模式成为当之无愧的独角兽、裸心因“洋家乐”这一非正式酒店形态而蜚声海外。另一方面,作用于市场交易机制不健全,通过完善性商业模式创新,可以减少制度不完备带来的不确定性,也能为企业赢得很好的盈利机会,例如,京东因加强自营和物流建设从电商竞争中脱颖而出、比亚迪因扩充电池优势从汽车红海中突围、韩都衣舍累积供应链柔性成功实现后来居上。

因此,中国转型经济情境下的商业模式创新与西方情境有显著不同(蔡莉和单标安,2013;魏江等,2014),鉴于商业模式主题是具体情境的产物(Zott和Amit,2008),有必要对中国情境下商业模式创新进行主题设计,并将操作或观测嵌入一个特定的情境,使其测量更加有意义和有效(Tsui,2006;Jia等,2012)。基于中国独特情境,本文聚焦于转型经济下中国创业企业如何通过商业模式创新变革交易制度,将首先挖掘商业模式的交易与制度属性,分析中国转型经济情境创业企业商业模式创新的影响,提炼出开拓性与完善性商业模式创新的主题设计内涵,接着通过初始化量表、量表提纯、量表验证三个阶段的研究来开发转型情境下商业模式创新的测度量表。藉此,“情境化”商业模式创新这个构念,为中国创业企业通过商业模式创新实现快速赶超提供理论支持与实践启示。

二、 转型经济情境下商业模式创新的理论框架构建

商业模式设计包括设计要素和设计主题两层结构(Zott和Amit,2010)。要素是构件,主题是对构件进行串联、编排而形成的系统结构的特征,是对商业模式价值创造来源、驱动和效应的刻画,更是具体情境下商业模式总体逻辑的本质反映(Zott和Amit,2010)。

(一)商业模式的要素及其属性

本研究团队前期曾采用扎根理论,对2001—2014年期间管理学界公认的AMJ、AMR、ASQ等8个外文顶级期刊与CMR、HBR、LRP、MSM 4个管理咨询界名誉期刊的商业模式文献进行编码①通过文献搜索,先是获取了156篇商业模式文献;然后根据摘要内容,剔除与商业模式不直接相关的文献, 结余88篇文献;最后,根据价值创造的主题视角,筛选出29篇涉及假设、命题或推论及未来研究方向的商业模式文献,据此扎根编码。,提炼出顾客价值、市场定位、价值网络、资源禀赋、收入模式与成本结构6个要素,得出价值主张、价值营运和价值分配与获取是商业模式价值创造视角的核心逻辑。价值主张是总目标,价值营运是实现路径,价值分配与获取是最终归宿,体现了企业商业模式创新是战略、运营与经济逻辑的统一(Morris等,2005)。编码提炼见表1。

表1 商业模式构成要素的编码提炼

在回顾编码过程时,本文发现,企业商业模式创新的价值创造活动,除了交易属性动因,还隐含了制度属性动因。商业模式交易、制度属性的对比见表2。交易属性视角下,商业模式是企业价值创造、传递和获取机制的设计和架构(Teece,2010),是信息技术情境下的系统性运营活动(Wei等,2014),是企业关键业务流程及其连接的整体性描述(Zott和Amit,2008)。商业模式创新是商业模式研究的根本目的,代表组织创新新颖的、更为整体的形式(Foss和Saebi,2017),着眼于在位企业忽视或市场难以模仿的资源和能力,以获得企业应对市场变化的交易竞争优势。创业企业商业模式创新通过“NICE”模型,创新业务经营与连接活动的载体,以新颖性进行“创造性破坏”的熊彼特创新,以锁定性稳定组织间的战略网络,以互补性锚定合作性资源,以效率性降低企业间交换的成本,识别、增强、优化交易活动,使企业资源和能力异质化,释放经济价值(Zott和Amit,2008;Zott和Amit,2010)。

制度属性视角下,商业模式是一个基于规则的“蓄利”容器(李东等,2010),是跨边界的交易活动治理(Snihur和Zott,2015),是整合利益相关者关系获取超额利润的结构体系以及制度安排的集合(罗珉和李宇亮,2015)。创业企业的商业模式是创业者与其交易伙伴进行意义建构(sensemaking)和意义给赋(sensegiving)共同作用的结果(Battistella等,2012)。商业模式创新作为组织变革的过程,是创业企业采用新方法建构新边界的交易治理实验(Cavalcante,2014),旨在克服制度障碍,建构意义,建构新的交易规则体系(Battistella等,2012)。利益相关者的行为受企业商业模式背后的规则影响,这些规则的存在,使得商业模式创新活动得以获得利益相关者的信任,提高业务发展的预见性,使企业的价值创造和价值获取可以重复、持续,产生结构塑造效应(李东等,2010),为企业带来一致性(内、外部匹配性)(Aspara等,2010)和可持续性(动态适应性)(Casadesus-Masanell和Ricart,2011),获取合法性,使新的商业模式架构产生较强的价值固化效应。

显然,综合交易属性视角和制度属性视角(参见表2),嵌入在既定社会环境中的商业模式创新,成功与否不仅在于交易活动体系能否获取绩效竞争优势,还取决于其交易规则体系的制度优势能否彰显。因此,本文认为商业模式是为了满足客户价值主张而进行价值创造的概念化模式,是描述价值主张、价值营运、价值分配与获取等活动连接的架构;商业模式创新则是企业通过改变价值创造与获取的逻辑,建构新的交易与制度结构进行价值创造的过程。

表2 商业模式的交易属性与制度属性

(二)转型经济情境对创业企业商业模式创新的影响

始于1978年的经济体制改革使中国成为全球最大的新兴经济国家,为商业模式创新研究提供了“一个独特的市场可行与制度合法的情境”(Tsui,2006;Jia等,2012)。转型情境下的新兴市场机会与约束并存(魏江等,2014)。中国市场化转型遵循的是中国特色的探索性改革道路,这决定了各种层面的正式制度和非正式制度长期并存、交织与演进,处于“中间制度”①Droege和Johnson(2007)将“中间制度”定义为只有大致框架,但尚无明确规定的规章制度。在“中间制度”框架内,行动者通过试错、试验、探索的形成章法和规范,若这些规范得到集体认可,则可能上升为正式的制度。或者说“变革中的失范”状态(Droege和Johnson,2007),从而导致制度缺失,制度供给不足,制度环境极不完善,集中表现在市场中“制度真空”与“制度缺陷”(Li等,2008;魏江等,2014)。那么,中国转型经济情境如何作用创业企业商业模式创新?

1. 中国经济转型下的市场环境变迁为旨在识别与开发市场机会进行价值创造的商业模式创新提供了机遇。具体表现为:一是从卖方市场到买方市场,从“二八法则”到长尾理论(Cavalcante,2014),升级顾客价值,细分市场定位,新的价值主张不断涌现。中国在计划经济体制基础上引入市场机制,加剧了企业竞争,深化了多层次市场空间(蔡莉和单标安,2013),市场供需状况快速转化。顾客需求进阶,产品周期缩短,服务迭代更新,范围经济开始反击规模经济,顾客体验与反馈促进价值共创(Zott和Amit,2010),新的客户价值主张呼吁新的商业模式。二是从以网络和关系为基础的战略向以规则和契约为基础的战略转变(Peng,2003),变革了资源禀赋和价值网络的竞争焦点,加快创新商业模式的价值营运。经济转型的渐进性与非连续地变革、高强度的技术波动与全球化价值网络嵌入(魏江等,2014),市场不断出清,迫使产业脉动速度加快,以政府关系、政治连带为战略资源转向技术创新与商业模式共演(Wei等,2014),不断拓展网络组织边界,提升以资源配置为核心的价值营运。三是从价值链断裂与缺失到借力互联网等新兴技术跨界协作成为商业新常态(罗珉和李亮宇,2015),优化成本结构,变革传统线性盈利模式,使新颖的价值分配与获取成为可能。从工业经济时代进入互联网时代,拓展了交易时间,缩短或重构了价值链的商业逻辑,逐渐打破了信息不对称基础上的效率差(罗珉和李亮宇,2015)。互联网的连接红利,降低了企业成本,使企业从单一价值链向价值商店与价值网络转变,通过跨界协作、顾客体验、“去中心化”、“脱媒”产生新的效能(Cavalcante,2014),提高了企业的经济租。

2. 中国转型情境下的制度约束,为主题性商业模式创新设计提供了原始触发点。市场和制度是影响中国社会经济的双重力量(蔡莉和单标安,2013),决定了交易竞争性和制度合法性都是企业商业模式创新的原生动力。商业模式不论其创新程度,都是内外部价值网络交互形成的一种新的制度安排,会对原有交易秩序形成冲击,会受到社会规范和文化认知的合法性约束(Snihur和Zott,2015)。如何获取合法性?早期制度学派把制度视为结构化的基本信念(DiMaggio和Powell,1983;Meyer和Scott,1983),站在整个社会的角度“朝里看”,强调环境对组织的规制性、规范性和模仿性同构(isomorphism)(DiMaggio和Powell,1983),企业的合法化战略主要是制度嵌入的依从、趋同策略(DiMaggio和Powell,1983)。后期战略学派则将合法性看作一种操作性资源(operational resource),一种可以从外部环境萃取的资源(Suchman,1995),站在组织管理者的角度“往外看”,重视制度变革的内生性以及组织主观能动性的发挥(Zimmerman和Zeitz,2002),承认制度的多样性、冲突性与复杂性为组织战略能动行为的选择与应用提供了空间(Scott,2008),认为合法性获取是企业适应与改变制度环境的过程,主张采取操纵环境、创造环境(Suchman,1995;Zimmerman和Zeitz,2002)的战略,以及印象管理、象征性行为和修辞策略以获取合法性这种“资源中的资源”(Snihur和Zott,2015)。不难发现,早期嵌入观把制度变革仅仅视作“一个自然的过程,而非待解释的社会构念”(Scott,2008),由于忽视企业商业模式创新等主动性的战略性行为而备受批评,后期能动观更能较好地解释制度变革。制度约束帮助创业企业减少概念重叠,锐化商业模式设计的前因,触发回应性激励和创造性挑战(Snihur和Zott,2015),制度不完备为整合制度和战略选择视角提供了吸引人的机会(Peng,2003)。

3. 中国转型经济下的“制度真空”与“制度缺陷”为旨在识别、开发市场机会的商业模式创新提供了主题设计的空间,即开拓性和完善性商业模式创新。中国经济改革自下而上的制度路径下,“制度真空”与“制度缺陷”的广泛存在是转型经济区别于西方成熟市场经济的重要特征(Li等,2008)。设计,作为体现创新的具体细节的特定安排,提供中介创新与制度的方式(Hargadon和Douglas,2001)。乐意甚至狂热地接受竞争性约束是设计思想的基础(Snihur和Zott,2015),创业者设计企业的行动过程具有涌现性和倾向性,旨在改变现有情境至其所偏好的情形(Hargadon和Douglas,2001)。“制度真空”代表当前交易制度尚未建立,处于规则、章程、法规缺失的窗口期(Li等,2008),为嗅觉灵敏、先入为主、偏好“赢者通吃”先动优势的开拓性商业模式创新提供了良好的契机;“制度缺陷”则代表现有交易制度对经济活动的规范性指导失灵,甚至起着障碍作用(Li等,2008),如“很牵强人意的法规、行业进入壁垒以及不合理的垄断限制”等(Peng,2003),这为洞察秋毫、不甘人后、利用后发优势边缘赶超的完善性商业模式创新提供了重大机遇。商业模式创新主题设计本身也是一个意义建构过程(Battistella等,2012),主题标签象征意义的传递也是合法性的扩散过程,有利于资源的获取。

(三)开拓性商业模式创新与完善性商业模式创新的主题内涵

商业模式主题设计须以架构理论(configuration theory)为基础,整体考虑商业模式的结构、形态和设计要素(Casadesus-Masanell和Ricart,2011)。商业模式设计主题是设计要素的配置,是整体上界定商业模式设计要素间相互依赖而形成的系统构形特征(Zott和Amit,2010)。从设计的观点,“形式遵从意义”,人们不能感知纯粹的形式、不相关的事物,但能感知意义(Battistella等,2012)。公司的商业模式往往被视作顾客和利益相关者的体验,及其在特定情境下所感知的意义。主题设计的意义战略是对公司商业模式进行意义赋予并指明方向,从而架构商业模式的设计要素,不仅回答企业发展“赚钱的方式”,而且传递组织的意义、信仰和价值观(Battistella等,2012)。因此,商业模式创新应注意主题设计中的稳健性(Snihur和Zott,2015),兼顾“嵌入”和“能动”的合法化战略行为(Hargadon和Douglas,2001),战略设计商业模式要素,传递、分享组织意义,增进顾客和交易伙伴对产品或服务的熟悉,并增加组织的合法性。

开拓性商业模式创新作用于交易制度真空,关注顾客隐性需求,通过对市场的前瞻性预见,以商业模式创新手段重构或新建交易结构和交易规则,从而对市场行为进行引领。随着ICT技术和互联网经济的发展,为企业开拓性商业模式创新提供了战略性机会窗口(李东等,2010),企业可以通过商业模式变革创造新规则,基础设施数字化和经济全球化使得这种规则的创造效应更加显著。中国经济已进入深度转型发展阶段,创新创业的范式到了突破性变革期。具体说来,开拓性商业模式创新表现出:(1)在顾客价值方面,企业关注顾客的潜在需求,为顾客提供与众不同的产品(或服务)与顾客体验(Narver等,2004;Zott和Ami,2007);(2)在市场定位方面,企业积极主动地对市场进行前瞻性预见,以打破常规的方式发现新机会,开拓新市场,旨在进入一个较为空白的交易领域(He和Wong,2004),先行占领顾客的认知空间,建立良好的声誉和品牌形象,获得较强的交易竞争优势;(3)在价值网络方面,企业主动建构创新合作网络,意在打造上下游互动的产业链或利益相关者良性互动的商业生态圈(Osiyevskyy和Dewald,2015),努力在其中扮演核心角色;(4)在资源禀赋方面,企业创造性地寻找技术和创意来源(Subramaniam和Youndt,2005;Aspara等,2010),旨在进一步巩固价值网络,以持续性地主导新颖的交易机制;(5)在收入模式方面,企业“为了引入可盈利商业模式而打破既有游戏规则”,倾向于较高风险、较高回报机会的产品或服务开发项目(Christensen,2006),与同行相比,企业开拓了更新颖的盈利模式或更多的收入渠道和来源;(6)在成本结构方面,企业擅长整合外部资产,与合作伙伴建立了较好的营运成本分担和收益分享机制(He和Wong,2004),整体资产周转快。总之,开拓性商业模式创新旨在形成先动优势(first-mover advantages),开发市场的非均衡(asymmetries)(Lumpkin和Dess,1996),领先确立品牌认知地位,领先获得技术优势、规模经济,锁定顾客抢占市场占有率的同时使学习曲线下移、成本降低,从而赢取非常高的利润。当然,正如一些学者所指出的,先动性高的企业未必获得先动优势(Liebermann和Montgomery,1988;Haunschild和Miner,1997),开拓性企业在预测顾客反应和开发市场方面会存在诸多不确定性,面临较高的风险,一旦成功,则会改写交易规则、行业制度,回报也会是巨大的。

完善性商业模式创新指作用于交易制度缺陷,关注顾客显性需求,通过对市场的快速反应,以商业模式创新手段调整、优化现有的交易结构和交易规则,从而对市场行为进行提升。开拓者并不总是创新中获得利润最多的组织,在模仿较容易、市场不规范、知识产权保护不力、交易机制不成熟的情况下,完善性创新者可能吸取开拓者所犯错误的教训,利用开拓者的资本外溢效应和知识外溢效应(Haunschild和Miner,1997;罗珉和李宇亮,2015),弥补现有市场产品或服务以及交易机制的不足,在付出比开拓者小得多的代价下实现企业成长,赶超开拓性企业。具体来讲,完善性商业模式创新表现出:(1)在顾客价值方面,企业关注顾客显性需求(Narver等,2004),更加重视比较成熟产品或服务的经营(Subramaniam和Youndt,2005),不断改良、优化产品或服务(He和Wong,2004);(2)在市场定位方面,企业比较被动地对市场行为进行适应性调整(He和Wong,2004),旨在跟随市场中的领先者,完善交易中的不齐备,不断巩固和扩大市场范围,稳健性地培育自己的竞争优势;(3)在价值网络方面,企业努力融入外部创新合作网络(Narver等,2004),系统性地、频繁地监测网络中的利益相关者(Subramaniam和Youndt,2005),以适应新的运作流程、惯例和规范;(4)在资源禀赋方面,企业努力优化交易流程以及产品的知识和技术(Osiyevskyy和Dewald,2015),利用自身的互补性资产为价值网络中的利益相关者提供力所能及的服务,并逐步进入,稳扎稳打,一步步占据产业中心地位;(5)在收入模式方面,企业倾向于稳中求进,从事较低风险的项目,拥有较为固定的收入来源,收入持续稳定;(6)在成本结构方面,企业的商业模式努力使交易更加透明、服务更加有效(Zott和Amit,2007),从而降低交易成本,使交易规模更具延展性。总之,完善性商业模式创新旨在形成后动优势(late-comer advantage),通过对开拓者进入市场后的战略、行为和效能进行有效观察和分析后,利用自身的互补性资产(Haunschild和Miner,1997),以及在技术、设备和市场的快速模仿和创新能力,在开拓者的规模经济、经验曲线和学习曲线尚未完全获得之前,完善交易机制,获得企业的发展空间,甚至后来居上。完善性、开拓性商业模式创新的比较见表3。

表3 开拓性商业模式创新与完善性商业模式创新的比较

三、 转型经济情境下商业模式创新的量表初步开发

明确量表建构目的以后,遵照Churchill(1979)、罗胜强和姜嬿(2014)的量表开发程序,本文设计了三阶段的子研究进行量表开发。第一阶段,采用文献演绎法和访谈归纳法相结合的混合研究方法,确定初始测量问项。第二阶段,进行探索性研究,精炼提纯量表,修正测量框架。第三阶段,进行验证性研究,验证量表。

(一)编制初始测量问项

在根据已有的理论研究文献,界定了开拓性和完善性商业模式创新的定义及其内涵之后,我们编写备选题项,以便形成项目池(item pool),作为最后选入量表的候选项目。

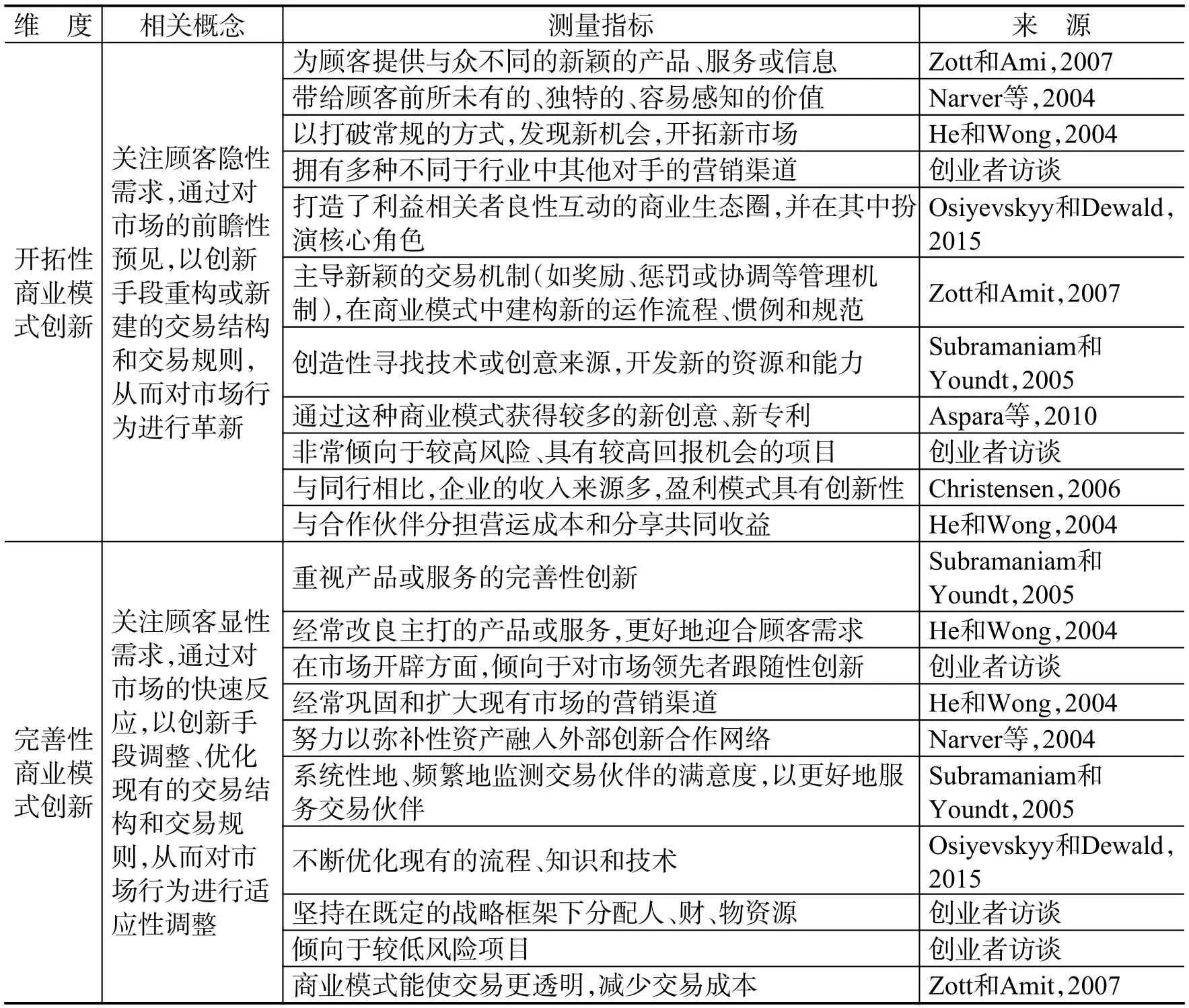

开拓性商业模式创新主要借鉴了Zott和Amit(2007)新颖性商业模式、Aspara等(2010)战略性商业模式创新、Narver等(2004)预应性市场导向、Christensen(2006)破坏性创新、Subramaniam和Youndt(2005)激进性创新能力、Osiyevskyy和Dewald(2015)探索式商业模式变革、He和Wong(2004)探索式创新战略研究思想和合理内核,开发出“为顾客提供与众不同的新颖的产品、服务或信息”等10个题项。详见表4。

表4 转型经济情境下商业模式创新的初始测量量表

完善性商业模式创新主要借鉴了Zott和Amit(2007)效率性商业模式、Narver等(2004)回应性市场导向、Subramaniam和Youndt(2005)渐进性创新能力、Osiyevskyy和Dewald(2015)利用式商业模式变革、He和Wong(2004)利用式创新战略等研究思想和合理内核,提出“重视产品或服务的完善性创新”等9个题项。参见表4。

学术界对于主题性商业模式创新可供借鉴的文献有限,为保证这些题项能真实反映设计的内涵和结构,本研究在文献演绎的基础上,带着已有的测量问项和对商业模式创新的理解深入企业开展调研。本研究在2016年3—4月对6家成立时间在8年以内的新创企业(Covin和Slevin,1990)进行了半结构化访谈。这些企业主要涉及电子商务、网络科技、人工智能、在线教育、软件、自动化等行业,受访者都是公司总经理以及创业团队核心成员。访谈的主题包括:(1)您认为什么是商业模式创新?在过去几年,贵公司经历了哪些商业模式创新?在贵公司创新过程中,诸如顾客价值、市场定位、价值网络、资源禀赋、收入模式、成本结构等商业模式要素发生了什么样的变化?(2)从激进程度来说,请您评价贵公司的商业模式创新是高还是低?是在组织内部创新还是会涉及外部的交易伙伴?是被动完善市场行为还是主动建构市场规则?(3)您对我们开拓性、完善性商业模式创新的测量问项有什么修改意见?与企业的创新实践是否吻合?开拓性和完善性的主题意义会给企业带来什么影响?

通过对这6家企业的深度访谈,对开拓性商业模式创新和完善性商业模式创新有了更为深刻的理解,创业者们认为开拓与完善主题的提出很应景,契合正在向市场经济纵深层次演进的中国转型经济,认可开拓性和完善性商业模式创新主题所释放的经济红利、意义建构和合法性赋予,认为开拓和完善只是相对而言,在某些条件下可以相互追赶、相互转化,并且可能存在于同一企业的商业模式里,这与开拓性与完善性如同其他双元创新一样并非正交替代,而是互补关系的理论支持是一致的(Zott和Amit,2007;Osiyevskyy和Dewald,2015)。此外,根据访谈情况对测量问项进行相应的调整。一方面对量表题项的语句进行修改,避免晦涩难懂、意思模糊,使之更加符合企业用语、简单明确,也剔除了测量问项中冗余和提问不当之处。另一方面增补了问项设计中未考虑到的题项,开拓性商业模式创新部分加入了“拥有多种不同于行业中其他对手的营销渠道”、“非常倾向于较高风险、具有较高回报机会的项目”2个题项,完善性商业模式创新加入了“在市场开辟方面,倾向于对市场领先者的跟随性创新”、“坚持在既定的战略框架下分配人、财、物资源”、“倾向于较低风险项目”3 个题项。

(二)评审备选题项

请专家和测量对象评审备选项目的主要目的是为了保证测量工具的内容效度,确保量表表意明晰(罗胜强和姜嬿,2014)。我们在研究团队以外,选择了一位战略管理教授、一位创业管理副教授、两位企业管理博士生对测量量表进行了评定,进一步增强了量表的内容效度。根据评定,专家们本着商业模式主题要紧密围绕主导性、统帅性驱动因素设计(Zott和Amit,2007),是对商业系统结构特征的刻画并不等于系统结构,对量表的题项进行了合并、修改和删减。其中开拓性商业模式创新部分删减了“擅长整合利用外部资产,且整体资产周转快”1个题项,完善性商业模式创新则删减了“拥有较为固定的收入来源,收入持续稳定”、“商业模式使交易具有可延展性”2个题项。最终本文形成了21条测量题项,开拓性11条,完善性10条。参见表4。

四、 转型经济情境下商业模式创新测量框架修正

(一)样本与数据

为了验证问卷的有效性,我们需要先对问卷进行探索性研究。在2016年5月至6月期间,进行了第一次问卷采集。我们委托朋友在杭州、武汉、大连与东莞4地的科技园区、开发区发放了360家企业,回收308份,剔除企业年龄小于1年大于8年的、问卷填答随意的、完成率低于75%的样本,获得有效问卷180份,问卷回收率85.5%,问卷有效率50.0%。样本量基本满足量表测试需求。样本具体情况如表5所示。

(二)量表的探索性分析

首先,利用SPSS19.0软件,对初始量表进行coefficient alpha和item-to total可靠性检验,删除完善性商业模式创新的“本企业倾向于较低风险项目”题项,因其CITC值为0.356,低于0.4的临界值,删除后信度有所提高,且其余题项通过显著性检验。

接下来,对剩余的20个题项进行探索性因子分析,统计结果表明,20个题项的KMO检验的MSA值为0.900(>0.7),Bartlett球形检验卡方值为2 426.913(p<0.01),说明非常适合做因子提取。采用主成分法进行因子分析,按特征值大于1,最大方差法旋转,经过多次迭代后,析出3个因子,其中第3个因子只有“非常倾向于较高风险、具有较高回报机会的项目”1个题项,与其他题项区别明显,故先行予以删除。

表5 样本描述性统计

然后,我们用相同的步骤进行了第二、三、四次探索性因子分析。“与合作伙伴建立了良好的营运成本分担和收益分享协商机制”、“商业模式能使交易更透明,减少交易成本”、“与同行相比,企业的收入来源多,盈利模式具有创新性”题项。

第五次探索性因子分析后形成了最终结果,剩下16个题项,如表6所示。两个因子对应的因子载荷均达到0.5以上(>0.4),因子1的特征值为5.500,因子2为4.203,两因子累积的方差贡献率达到60.643%(>50%)。

表6 转型经济情境下商业模式创新主题维度指标的探索性因子

(三)可靠性检验与问卷修正

在进行可靠性检验之前,需要对问卷的敏感度进行分析。本研究对问卷的每个题项实行Likert 7点打分法,从“非常不同意”到“非常同意”,就填答问卷者的态度来说是敏感的。关于可靠性,我们采用Cronbach’s α检验,由表6可知,两个因子的Cronbach’s α值均大于0.7(分别为0.926和0.870),量表具有较好的内部一致性,题项按预期收敛于相应的因子。

五、 转型经济情境下商业模式创新测量量表检验

为了检验量表的独立性和有效性,在2016年7月至9月期间,本研究第二次进行更大范围的样本采集以及验证性分析(CFA),以探究其对量表的解释力,以确保前面探索性因子分析(EFA)所得的因子结构更符合转型经济背景下商业模式创新的主题实践。

(一)样本描述

数据的采集,我们委托了杭州的数据公司进行发放与回收。该公司利用其强大的企业库和学术研究数据调查经验,在上海、广州、杭州、南京、宁波、大连等地随机联系了940家符合条件的企业进行发放,回收807份,其中有效问卷512份,问卷有效率54.4%。从问卷发放数量、发放区域、发放的随机性、所涉及的行业类别来说,第二次问卷发放都较第一次有较大幅度的提升,以保证样本的普遍性与代表性。两次样本的对比情况见表5。

(二)验证性因子分析与信度效度检验

将探索性因子分析提纯出的16个题项视为观察变量,开拓性和完善性商业模式创新2个因子视为潜在变量,可以构造一个验证性因子分析检验模型,运用Amos 21.0结构方程软件,分析商业模式创新主题测度模型2个因子的结构,结果如图1所示。

图1 转型经济情境下商业模式创新测度模型的验证性因子分析

可以观测到,模型的绝对拟合指标:χ2=263.769,df=91,χ2/df=2.898(>2,且<5),RMSEA=0.061(<0.08),GFI=0.940(>0.9);相对拟合指标:IFI=0.969(>0.9),NFI=0.954(>0.9),RFI=0.939(>0.9),CFI=0.968(>0.9);简约适配指标:PGFI=0.629(>0.5),PNFI=0.723(>0.5)。这些数据结果显示转型情境下商业模式创新主题的2个维度具有较好的建构效度,2个因子与16个测项关系是存在且稳固的,模型拟合度较高且模型较简约。因此,探索性因子分析的结论得到验证。

为了获得较好的实践适用性,在模型拟合之后,需要进一步检验主题测度模型的信度与效度。我们对第二次512份样本进行信度检验。结果参见表6,开拓性与完善性商业模式创新的Cronbach’s α值分别为0.930、0.910,远大于0.6的临界值。可见,量表测量模型信度很好,具有可靠的内部一致性。而且,图1中模型分析结果显示所有观察变量对应的潜在变量的路径系数都在0.6以上(>0.5),其中开拓性商业模式创新因子载荷介于0.70—0.85,完善性商业模式创新则在0.60—0.85之间,各路径系数相应的临界比值(critical ratio,C.R.)都大于3.29,并且均在p<0.001水平上通过了显著性检验,两个潜在变量的组织信度分别为0.925 3和0.906 1(>0.5)。这表明量表具有良好的收敛效度,模型的内在质量理想。

已知结构方程中的因子载荷,还可以计算平均方差抽取量(AVE),进行判别效度检验(吴明隆,2010)。经计算,开拓性商业模式创新的AVE值为0.608 5,完善性商业模式创新则为0.549,都高于0.5的临界值,两个潜在变量的相关性为0.7。详见表7。根据Fornell和Larcker(1981)的判定,AVE的平方根若大于所在行与列的相关系数的值,则表明变量之间具有良好的区分效度。因此,量表的判别效度得到检验。

表7 各变量的相关系数与描述性统计

(三)效标关联效度

为了验证构念的结果,我们进一步分析商业模式创新与以前研究证明的变量之间的相关性,以检验其效标关联效度。杜运周等(2008)、眭文娟和张慧玉(2014)的研究表明中国情境下的创业氛围、科技进步的日新月异、顾客对新事物接受度的增强,先动性、创新性易于获得客户、投资机构等关键利益相关者的认可,有助于谋取政治支持,从而先动性、创新性与“象征性绩效”合法性显著正相关。但是,Snihur和Zott(2015)指出,由于商业模式的创新性挑战了现有交易范式、格局,创新性越强的商业模式创新受到的合法性约束会越强;中国转型经济下的创业实践也为此提供了例证,如阿里巴巴相较京东、滴滴相较曹操专车等等。此外,Zott和Amit(2007)的实证研究表明创业企业的商业模式设计越新颖,“实质性绩效”企业绩效会越高。故而,商业模式创新与合法性、创业绩效均正相关,但创新程度高的合法性会较低,创业绩效会较高,反之相反。因此,我们以合法性和创业绩效作为效标,以开拓性、完善性商业模式创新作为自变量,以企业年龄、企业规模、技术产业、市场环境等为控制变量来检验主题量表的效标关联效度。通过Pearson相关分析结果(如表8所示),开拓性、完善性商业模式创新与合法性、创业绩效均显著正相关,且在合法性效标上开拓性低于完善性,在创业绩效效标上完善性低于开拓性。所以,本文认为,转型情境下主题性商业模式创新具有较好的效标关联效度,进一步验证了开发的商业模式创新量表是有效而可信的。

六、 结论与讨论

(一)研究结论及贡献

本文通过混合研究法,整合商业模式理论和制度理论,提炼出中国转型经济情境下商业模式创新的主题维度结构,并利用2套独立样本数据进行探索性因子分析和验证性因子分析。结果表明:转型经济情境下商业模式创新测量模型包括开拓性商业模式创新、完善性商业模式创新2个主题维度和16个测项,并且这2个主题维度在整体架构上具有良好的信度和效度,能够较好解释中国转型经济情境下创业企业的商业模式创新行为。

本文的创新点在于:第一,理论层面上,“情境化”了转型经济下商业模式创新这一构念,比较好地回答了创业企业如何通过商业模式创新进行能动性制度变革。“草根”推动制度变革的逻辑起点是开拓性或完善性商业模式创新的前提条件(倪志伟和欧索菲,2016),这对于转型经济情境下后发创业企业如何选择目标顾客、定位市场与建构竞争位势非常重要。经济转型下的市场环境变迁呼吁新的价值主张,加快创新价值营运,使新颖的价值分配与获取成为可能。转型情境下的制度约束,锐化主题性商业模式设计的前因,触发回应性激励和创造性挑战。转型经济广泛存在的“制度真空”与“制度缺陷”为开拓性和完善性商业模式创新的主题设计提供了空间。开拓和完善主题性商业模式是转型情境创业企业与利益相关者意义建构和意义赋予共同作用的结果,不仅架构商业模式的设计要素,而且传递组织的意义、信仰和价值观。

表8 转型经济情境下商业模式创新的效标关联效度检验

第二,方法论上,给出了主题性商业模式设计的操作性定义,开发了信度和效度较好的转型经济情境下商业模式创新的主题量表。商业模式主题设计是以架构理论为基础,要求商业模式设计的要素需要围绕主导性、统帅性的“主题”来编排和连接。挖掘商业模式创新的交易和制度属性动因,内化于转型经济情境下商业模式创新量表的开发中。正如Tsui(2006)所指出的“情境的差异不是对原有量表简单的修订可以弥补的”,中国情境的特殊性决定制度是企业战略创新的内生性变量(魏江等,2014),组织合法性不只是一种结构化的基本信念,更是一种可操作的资源,可通过开拓性或完善性主题商业模式设计从外部环境萃取。鉴于商业模式主题设计是具体情境的产物,新开发的开拓性与完善性商业模式创新量表将是对原有基于西方发达经济情境开发的主题量表的修正,有助于学者们围绕商业模式展开更为复杂的多变量研究。

(二)实践启示

第一,后发企业商业模式创新应加强制度互动,实现交易创新性与制度合法性并举。中国情境下,计划经济与市场导向的混合性,计划和市场力量的相互博弈(Peng,2003),创造了组织的不确定性,使得创业企业倾向于建立新的商业以缓和这种不确定性(Wei等,2014),并从中发掘机会。实践表明,经济转型中的创业发展不是国家层面上的大范围运动,而是通过创业者自发的活动涌现和扩散呈现出持久爆发式成长,民营企业自下而上的变革推动了中国市场化转型(倪志伟和欧索菲,2016)。转型经济情境下,创新性与合法性并举,是对企业商业创新的结构性失衡的纠偏,有助于新的交易活动体系的规范化、制度化,使企业的交易竞争优势和制度优势都得以彰显。

第二,创业者须因地制宜灵活运用开拓性、完善性两种不同类型的商业模式主题设计。开拓和完善的定向隐喻功能,具有重要的预设和暗示作用(Battistella,2012),藉此以激励利益相关者、分享组织意义。制度真空是新兴市场交易制度的空窗期,通过开拓性商业模式创新,利用市场进入次序优势,可以“从无到有”建构新的交易规则,获得企业发展主动权,占据“赢者通吃”的制高点。制度缺陷是交易制度的不完善、不齐备,通过完善性商业模式创新,发挥后发优势,利用弥补性资产,可以“从有到新”优化现有的交易规则,提升市场交易机制,从而在付出比开拓者小得多的代价下快速成长,甚至后来居上。开拓抑或完善,本无定法,创业企业应有针对性地选择变革模式,提高商业模式创新的成功率。

第三,量表的诊断性工具功能,可以指引后发创业企业商业模式创新实践。开拓性和完善性商业模式创新的主题设计,在一定程度上解析了中国经济转型情境下创业企业商业模式创新的发展实践。商业模式交易、制度属性的厘清,商业模式设计主题层、要素层的解构,为后发企业在商业模式创新实践如何设计顾客价值、定位市场、建立价值网络、培育企业资源和能力等实现赶超,提供了操作方法的指导。

(三)不足与展望

当然,本文难免存在局限,需要在未来研究做进一步探索:一方面,在抽样对象上我们采取的是截面数据,虽是以两套独立的大样本数据进行探索性、验证性因子分析,以避免同源偏差,但未来仍应进一步拓展商业模式创新研究的时空,研究商业模式创新的动态性。另一方面,中国转型经济情境下开拓性、完善性商业模式创新未来还需要分析其二元创新平衡,以及与组织合法性、组织学习、创业企业绩效等变量的关系,进一步开展相关实证研究。

[1]蔡莉, 单标安. 中国情境下的创业研究: 回顾与展望[J]. 管理世界, 2013,(12): 160-169.

[2]杜运周, 任兵, 陈忠卫, 等. 先动性、合法化与中小企业成长: 一个中介模型及其启示[J]. 管理世界, 2008,(12): 126-138.

[3]眭文娟, 张慧玉. 创新性与新创企业成长间关系的实证分析——合法性的中介效应[J]. 技术经济, 2014,(8): 16-25.

[4]金碚. 中国经济发展新常态研究[J]. 中国工业经济, 2015,(1): 5-18.

[5]李东, 王翔, 张晓玲, 等. 基于规则的商业模式研究——功能、结构与构建方法[J]. 中国工业经济, 2010,(9): 101-111.

[6]罗珉, 李亮宇. 互联网时代的商业模式创新: 价值创造视角[J]. 中国工业经济, 2015,(1): 95-107.

[7]罗胜强, 姜嬿. 管理学问卷调查研究方法[M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2014.

[8]倪志伟, 欧索菲. 自下而上的变革——中国的市场化转型[M]. 阎海峰, 尤树洋, 译. 北京: 北京大学出版社, 2016.

[9]魏江, 邬爱其, 彭雪蓉. 中国战略管理研究: 情境问题与理论前沿[J]. 管理世界, 2014,(12): 167-171.

[10]吴明隆. 结构方程模型——AMOS的操作与应用[M]. 2版.重庆: 重庆大学出版社, 2010.

[11]Aspara J, Hietanen J, Tikkanen H. Business model innovation vs replication: Financial performance implications of strategic emphases[J]. Journal of Strategic Marketing, 2010, 18(1): 39-56.

[12]Battistella C, Biotto G, De Toni A F. From design driven innovation to meaning strategy[J]. Management Decision, 2012,50(4): 718-743.

[13]Casadesus-Masanell R, Ricart J E. How to design a winning business model[J]. Harvard Business Review, 2011, 89(1-2):101-107.

[14]Cavalcante S. Preparing for business model change: The “prestage” finding[J]. Journal of Management & Governance, 2014,18(4): 449-469.

[15]Chesbrough H, Rosenbloom R S. The role of the business model in capturing value from innovation: Evidence from Xerox Corpora-tion’s technology spin-off companies[J]. Industrial and Corporate Change, 2002, 11(3): 529-555.

[16]Christensen C M.The ongoing process of building a theory of disruption[J]. Journal of Product Innovation Management, 2006,23(4): 39-55.

[17]Churchill G A Jr.A paradigm for developing better measures of marketing constructs[J]. Journal of Marketing Research, 1979,16(1): 64-73.

[18]Covin J G, Slevin D P, Covin T J. Content and performance of growth-seeking strategies: a comparison of small firms in highand-low technology industries[J]. Journal of Business Venturing, 1990, 5(6):391-412.

[19]Demil B, Lecocq X. Business model evolution: In search of dynamic consistency[J]. Long Range Planning, 2010, 43(2-3):227-246.

[20]DiMaggio P J, Powell W W. The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields[J]. American Sociological Review, 1983, 48(2): 147-160.

[21]Doz Y L, Kosonen M. Embedding strategic agility: A leadership agenda for accelerating business model renewal[J]. Long Range Planning, 2010, 43(2-3): 370-382.

[22]Droege S, Johnson N B. Broken rules and constrained confusion: Toward a theory of meso-institutions[J]. Management and Organization Review, 2007, 3(1): 81-104.

[23]Fornell C, Larcker D F. Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error[J]. Journal of Marketing Research, 1981, 18(1): 39-50.

[24]Foss N J, Saebi T. Fifteen years of research on business model innovation: How far have we come, and where should we go?[J]. Journal of Management, 2017, 43(1): 200-227.

[25]Hargadon A B, Douglas Y.When innovations meet institutions: Edison and the design of the electric light[J].AdministrativeScience Quarterly, 2001, 46(3): 476-501.

[26]Haunschild P R, Miner A S. Modes of interorganizational imitation: The effects of outcome salience and uncertainty[J].Administrative Science Quarterly, 1997, 42(3): 472-500.

[27]He Z L, Wong P K. Exploration vs. exploitation: An empirical test of the ambidexterity hypothesis[J]. Organization Science,2004, 15(4): 481-494.

[28]Jia L D, You S Y, Du Y Z. Chinese context and theoretical contributions to management and organizationresearch: A threedecade review[J]. Management and Organization Review, 2012, 8(1): 173-209.

[29]Li Y, Guo H, Liu Y. Incentive mechanisms, entrepreneurial orientation, and technology commercialization: Evidence from China’s transitional economy[J]. Journal of Product Innovation Management, 2008, 25(1): 63-78.

[30]Lumpkin G T, Dess G G. Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance[J]. Academy of Management Review, 1996, 21(1): 135-172.

[31]Meyer J W, Scott W R. Organizational environments: Ritual and rationality[M]. Beverly Hills, CA: Sage, 1983.

[32]Morris M, Schindehutte M, Allen J. The entrepreneur’s business model: Toward a unified perspective[J]. Journal of Business Research, 2005, 58(6): 726-735.

[33]Narver J C, Slater S F, MacLachlan D L. Responsive and proactive market orientation and new-product success[J]. Journal of Product Innovation Management, 2004, 21(5): 334-347.

[34]Peng M W. Institutional transitions and strategic choices[J]. Academy of Management Review, 2003, 28(2): 275-296.

[35]Scott W R. Approaching adulthood: The maturing of institutional theory[J]. Theory and Society, 2008, 37(5): 427-442.

[36]Snihur Y, Zott C. Towards an institutional perspective on business model innovation[J].Academy of Management Annual Meeting Proceedings, 2015, 2015(1): 11132.

[37]Subramaniam M, Youndt M A. The influence of intellectual capital on the types of innovative capabilities[J]. Academy of Management Journal, 2005, 48(3):450-463.

[38]Suchman M C. Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches[J]. Academy of Management Review, 1995,20(3): 571-610.

[39]TeeceD J. Business models, business strategy and innovation[J]. Long Range Planning, 2010, 43(2-3): 172-194.

[40]Tsui A. Contextualization in Chinese management review[J]. Management and Organization Review, 2006, 2(1): 1-13.

[41]Wei Z L, Yang D, Sun B, et al. The fit between technological innovation and business model design for firm growth: Evidence from China[J]. R&D Management, 2014, 44(8): 288-305.

[42]Zimmerman M A, ZeitzG J. Beyond survival: Achieving new venture growth by building legitimacy[J]. Academy of Management Review, 2002, 27(3): 414-431.

[43]Zott C, Amit R.Business model design and the performance of entrepreneurial firms[J]. Organization Science, 2007, 18(2):181-199.

[44]Zott C, Amit R. The fit between product market strategy and business model: Implications for firm performance[J]. Strategic Management Journal, 2008, 29(1): 1-26.

[45]Zott C, Amit R. Business model design: An activity system perspective[J]. Long Range Planning, 2010, 43(2-3): 216-226.