行贿围场:权力是如何被围猎的?——基于判决文书的扎根理论研究

曾明,廖瑾莹

行贿围场:权力是如何被围猎的?——基于判决文书的扎根理论研究

曾明,廖瑾莹

(南昌大学公共管理学院,江西南昌,330031)

采用扎根理论研究方法,通过对行贿罪判决文书进行多案例分析,深入探讨了一般性行贿的形成机理。构建了由“制度因素”“人情文化”“官员自由裁量权”“行贿方式”四个范畴组成的一般性行贿的演化模型,即行贿围场模型。研究发现,在不健全的制度诱因下,行贿者通过对人情文化的功利性运用来围猎官员的自由裁量权。双方在此基础上达成特殊利益互动时,行贿围场得以形成。在既有概念模型的基础上,提出了治理行贿的相关建议,主要从理清权力边界、强化制度预防机制、建立完备的法律体系、加强廉政教育四个方面入手,为寻求切实有效的行贿预防和治理路径提供了理论支撑。

行贿围场;权力围猎;自由裁量权;扎根理论

一、问题的提出

行贿与受贿是最常见的腐败现象,在某种程度上,行贿往往是腐败多发的主要诱因。尽管腐败研究在中国学术界属热点研究领域,产生了大量的学术成果,但在众多的研究文献中,对腐蚀官员或为官员提供腐败机会的行贿方的研究却相对匮乏。从英文文献来看,有学者把行贿者的贿赂视为“快钱”,认为它能加速官僚化进程或支付政党之间达成协议的“中介费用”[1]。由于减少了行政程序,行贿者可以更便利行事,产生基于腐败的“排队”成本最小化效应[2]。Wedeman认为在可获取暴利(名义价值低于市场价值)的情况下,买方通常愿意拿出部分利润回赠给政府官员,从而激发了政府官员向买家索取贿赂的动力[3]。这也使得政府官员会在分配社会性资源的过程中滥用手中的权力优先照顾与自己关系亲近的人,而被庇护人则以效忠支持和服务前者作为回报[4]。在一个大多数人都寻租和收受贿赂的社会中,相对于企业从事经营活动所得的正常收益来说,寻租产生的回报更高[5]。此外,政府掌握着公司经营活动的一些关键资源[6],为了获取这些关键资源或者保持对规制的灵活性,私人部门就会贿赂拥有这些权力的官员[7]。在中文文献中不多的涉及行贿的研究则更多聚焦于企业贿赂方面。在我国市场经济的转轨过程中产生了大量的市场准入问题,为了能够顺利地进入市场,非公企业往往采用行贿的方式来贿赂官员以获取非法收益[8]。这些现有的文献虽然从不同的视角揭示了行贿现象,但仍然是把受贿方即公务人员而不是行贿方作为主要的研究对象,缺乏对行贿现象形成机理的深入探讨。而且,目前的贿赂研究主要集中在政府俘获方面,但这一理论不太适用于解释公民个体的行贿行为。鉴于此,本文试图采用扎根理论的研究方法,构建“行贿围场”概念,分析不同地区、不同行业的行贿者实施行贿行为的现实动因和行为逻辑,探究其如何“接近”“控制”目标官员,并成功“围猎”其为自己谋利的过程,以此探寻一般性行贿的生成机制。

二、研究设计

(一) 研究方法

扎根理论最早由Glaser和Strauss在1967年提出,是一种基于资料来建构理论的质性研究方法[9]。本文采用这一研究方法主要出于以下考量:①从行贿者视角来探讨行贿的发生机制更适合以个案分析为主要方法,植根于我国特有的情境、文化等国情,相对于一般定性研究方法而言,扎根理论进一步完善了研究的系统性和连贯性。②一般来说,行贿行为的实施力图规避法律的约束和社会公众的注意,往往以“白手套”“暗箱操作”等方式进行。因此对行贿的发生过程进行深入的研究和调查非常困难,一手资料的获取难度较大,采用扎根理论的研究方法可以对现实难以察觉到的、客观存在的行为进行归纳和提炼,并可利用二手数据有效地建构理论。

本研究主要采用程序化扎根理论方法,通过对材料进行开放式、主轴式和选择性三级编码,从复杂的社会现象中挖掘其本质,并基于社会现象建构出一个具有共识性的理论模型。按照扎根理论方法的一般研究流程,首先对行贿案例进行充分的搜集、挑选和资料整理,然后对所获取的案例进行开放编码、主轴编码和选择性编码,通过自下而上的方式将其概念化和范畴化,力图解决“行贿者如何围猎官员以达成目标”这一核心问题,以期提炼行贿发生过程的关键因素与内在机理。

(二) 概念界定

行贿概念适用的范围很广,但是学界还未对其作出明确界定。行贿可以是一个单一的违法行为,也可能是影响一系列政治和经济系统正常高效运作的障碍,它不仅是一个单纯的政治或者经济制度性问题,也是文化和个人的道德问题。从行贿的结果来看,也存在两种观点:一是“损害公共利益以谋求私人利益”“获取官员所掌握的关键资源”,甚至“俘获政府”。二是以较低成本来规避大量无效率的法规,克服官僚主义,提高政府的行政效率,以促进资源的优化配 置[10]。在现实中,行贿不仅发生在公共部门还存在于私人部门,甚至存在于双方都是私人的情况。本研究中的行贿主体是个人,其概念我们界定为:公民个人利用不透明的方式来影响国家公职人员,通过对公共权力的正式或者非正式的运用,以牺牲公共利益来谋求私人利益的行为。

(三) 案例选择

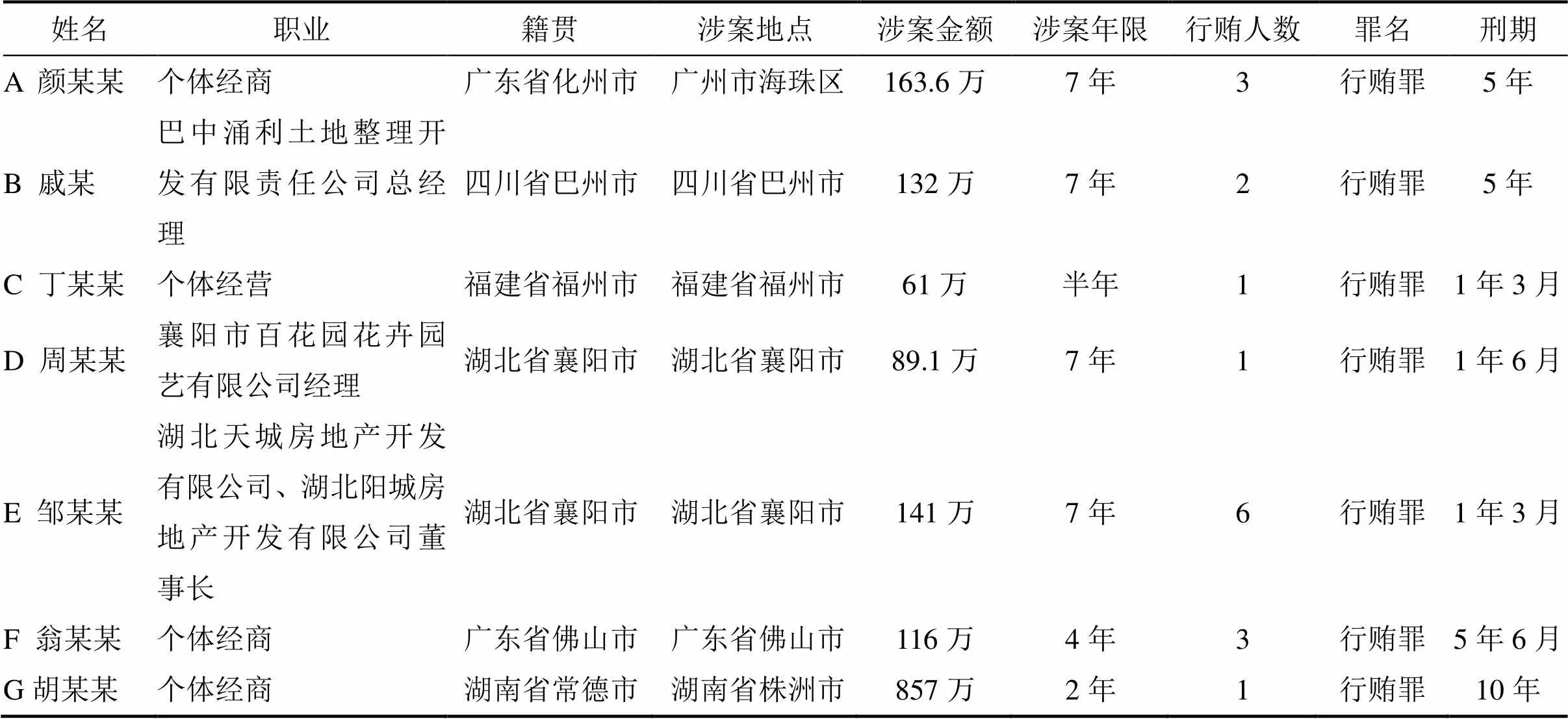

程序化扎根理论研究方法对案例的选择要求较高,只有充分收集相关资料并展开研究,才能全面而有效地建构理论,所以选取的案例应当具有一定的代表性。因此本文采取多案例研究,以期提炼行贿发生过程中的共识性理论。同时,由于行贿行为具有隐蔽性,信息获取难度很大,目前大多数研究以媒体报道为主,这些报道难免受舆论引导或因信息不全而有失偏颇。相对而言,在判决文书中有非常详细的证词,对行贿的发生过程描述得非常清晰。因此,本研究以最高人民法院的中国裁判文书网公布的多个行贿案例为编码基础。为了避免信息的疏漏和案件性质等的争议,我们以法院公布的信息完整详细的行贿罪判决文书为准①。案例选取方式如下:首先,以“案件类型:刑事案件”“案件名称:行贿罪”为关键词对判决文书进行第一轮筛选。截止到2017年4月份,共获得6 669份相关材料。其次,我们发现材料较为详实的文书中多会出现受贿官员的证言,其中高频词有“感谢(即别人对我提供帮助表示感谢)”、“推辞(即官员会对行贿行为表示“推辞或拒绝”)”。于是以“推辞”为关键词,进行第二轮筛选,获得181份材料;然后,剔除重复出现的案例和选取单一“行贿罪”案卷,得到93份材料。最后,为了保证行贿者个人资料的完整,在第三轮筛选中选取了有真实名字的案例,最终获得15份材料。由于行贿多发生于基建、招标、商业活动等方面,因此我们选取的案例为谋利行贿,不涉及谋位行贿。考虑到扎根理论研究方法对研究资料丰富、详实、全面的需求,我们从中选取了5个案例,然后以同样的方式从有高频词“感谢”的案例中抽取2个案例,共选取了7个案例进行相关的编码和理论建构。本研究案例的基本信息如表1所示。除此之外,我们将从案卷中随机挑选其他行贿案卷作进一步的编码和分析,留作理论饱和度检验。

三、扎根理论模型建构

(一) 开放性编码

为了最大限度地减少偏见,我们以原始案卷资料来进行编码。首先由两位行政管理专业硕士研究生对案例进行概念化提炼,如果两者意见统一则将其纳入下一阶段,如果出现异议,则由第三方参与讨论再得出结论。在对相关资料进行梳理的过程中,我们发现在多个行贿案例中存在着相似的特点,因此我们对案卷记录进行分解、比较、提炼。通过进一步的整合和归纳,最终获得114条原始记录,21个初始概念,如表2所示。为了节省篇幅,本文每条概念仅罗列1条原始记录。

表1 案例简介

注:为了保护个人隐私,以上姓名均为化名。

表2 行贿形成机理的开放性译码(部分)

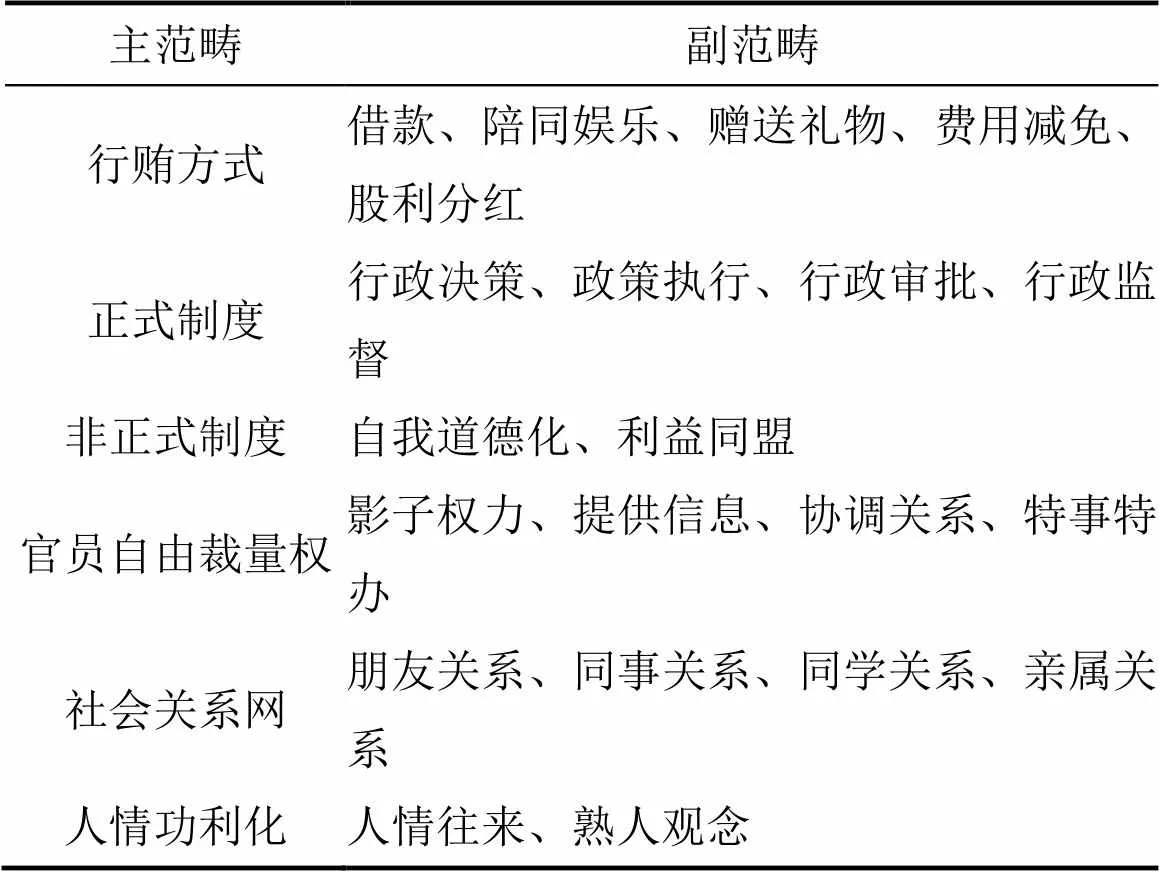

(二) 主轴编码

主轴编码又称为二级编码,是对提炼到的初始概念进行分类再集中归纳的过程。经过对原始案卷资料完成初步范畴的提炼,我们发现在开放性编码过程中得到的范畴彼此之间并没有明显关联,因而在此基础上结合其他研究者的相关观点,试图梳理出相关概念之间的逻辑关系,从中提取主、副范畴。经过进一步地分析和梳理,根据之前得到的21个初始范畴,我们提炼出包括行贿方式、正式制度、非正式制度、官员自由裁量权、社会关系网、人情功利化在内的6个主范畴,见表3。

表3 主范畴及副范畴

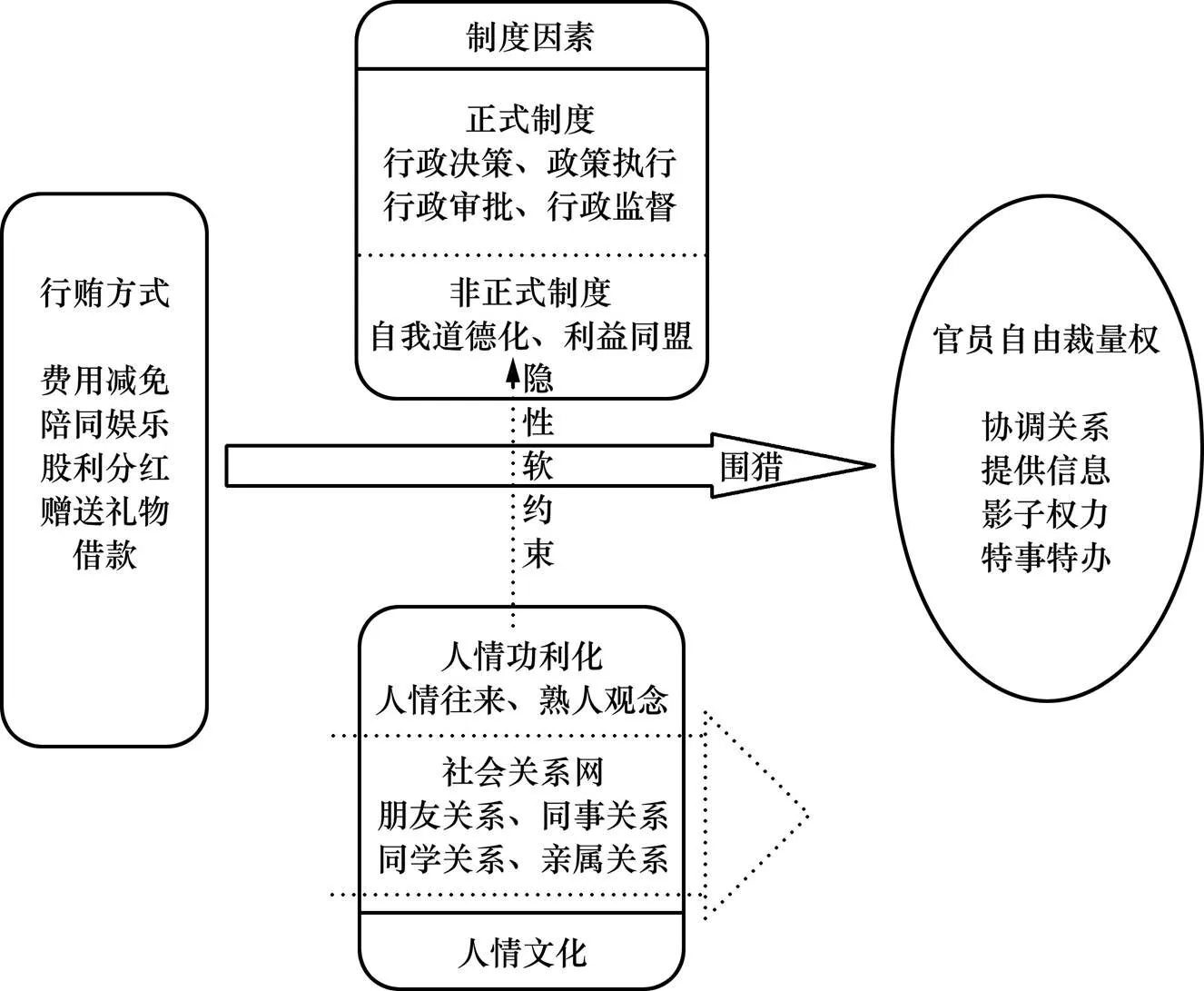

(三) 选择性编码

在此阶段,根据从主范畴中挖掘出的核心范畴,并围绕核心范畴来探讨其他主范畴之间的关系。经过以上分析,本文从4个核心范畴“行贿方式”“官员自由裁量权”“制度因素”“人情文化”中初步构建了一个一般性行贿的演化模型。模型可以简要概述为:行贿者为了达成某些特定目的,会选择对该领域具有自由裁量权的官员作为行贿目标,然后利用社会关系网络的有效运作对其进行“围猎”,最终达成目标。而在这个过程中,行贿者熟练地利用了制度因素和人情文化,其中正式制度与非正式制度两种制度的相互配合为行贿的顺利实施提供了基础,而我国熟人社会的文化传统则演变为一种具有功利性色彩的行贿工具,成为行贿得以发生的文化基因。详见图1。

图1 行贿围场演化模型

(四) 饱和度检验

为了检验扎根理论的理论饱和度,我们对之前选取案例中的剩余的案卷资料做了二次整理和分析。相对于建构理论的7个案例而言,我们认为采用额外的4个案例进行饱和度检验是必要的。结果表明,上述模型中的理论模型较完备,对新案例的开放式编码并未形成新的概念范畴,因此,该理论模型可以通过理论饱和度检验。

四、行贿围场形成的扎根理论模型的理论检验

在这一部分,我们根据扎根理论研究方法的要求,在对原始资料进行自然呈现的基础上搜集信息,再结合现有文献进行理论分析。通过多案例的分析和归纳整理,我们发现官员自由裁量权、行贿方式、人情文化、制度因素广泛存在于行贿现象中,并相互作用形成了围猎权力的行贿围场。下面我们对其进行逐一的 分析。

(一) 官员自由裁量权

由于现实世界的复杂性和多样性,政策不可能精确到规范每个细节,因此,必然要给政策执行者预留一定的自由裁量权,因地制宜地执行公共政策。官员在具体执行过程中的自由裁量权广泛分布于我国政治体制之中。但是它在一定程度上不受制约,从而为官员以权谋私提供了空间[11]。作为行贿的中心环节,行贿者选择的目标官员都十分明确,通常都是在某些领域中具备一定自由裁量权的官员,这样才能在政策执行过程中给予行贿者便利行事的权利。首先,这种自由裁量权体现在对经济活动关键资源的掌握上,行贿者要求的不仅仅是简单地提供支持和建议,更多的是获取对某些重要决策所具有的话语权和关键信息的获取,例如安排“亲信”负责某项经济活动的审查、考核,泄露关键信息等。其次,这种自由裁量权体现在其衍生的隐性影响力上。这种隐性影响包括两部分:一是对下属的影响力,二是退休后的影响力。一方面,官员的自由裁量权在一定程度上存在局限,对涉及某一生产经营活动的实际管理权限较窄,但是他们却可以凭借自由裁量权所衍生的隐性影响力来协调关系、达成目的。协调下属关系的时候,由于大多数下属官员为了政治前途,他们往往会选择在一定范围内运用自己的职权配合上级行事。而为了避免查处风险和获得保护,受贿官员也会向上一级官员行贿以寻求庇护,从而形成权力的关系网络。另一方面,从案例中也可以发现行贿者与官员保持长期联系的重要目的在于获取官员所掌握的影子权力,即官员退休后的影响力。不少官员在退休后仍然插手政治,活跃于当地的政商圈,通过自己在位期间构建的政府人脉关系,为企业提供各种帮助并从中牟取私利。总体而言,这些衍生影响力会以官员手中掌握的自由裁量权为中心,交织成一个跨越体制内外的关系网,通过一些非正式的手段来达成目的,如协调银行贷款,促成企业合作,资源分配等。最后,自由裁量权还体现在政策执行过程中的依官员个人意志而选择执行的自由裁量。比较典型的就是特事特办,对某些经济活动给予特殊待遇、有意规避或违反某些程序性规定等。例如在现实政府管理中,对某项经济活动的监管可能涉及多个相关政府部门,在监管过程中这些部门拥有广泛的自由裁量权。而当前我国许多政策规定都不够细化,对一些具体而复杂的违法经营活动很难给出一个明确的处罚措施,给政府官员留下了很大的活动空间。他们可以自由掌握对经济活动的监督频率和执行力度,甚至钻法律的空子,对违法经营活动采取“避重就轻”的策略来规避惩罚[12]。

(二) 行贿方式

许多研究发现,政府是影响企业经营活动的一个重要因素,比如企业可以通过与官员保持政治联系来获取特殊待遇或者关键资源[13]。为此,一些企业甚至发展出了独特的政治行为和政治策略,通过规范的行为、灰色的行为和不规范的行为[14]来影响官员甚至政府的决策。例如民营企业家进入人大、政协是目前企业家与政府官员最直接的政治联系方式[15]。西方也有类似的政治策略,如信息策略、财务刺激策略和选民培养策略等[16]。在这些复杂的活动中,将行贿作为一种政治资本投资,相对于很多犯罪活动而言,它几乎不需要技巧,因此更容易实施[17]。结合案例,我们可以看到行贿者会采取各种方式去围猎目标官员,例如借款、陪同娱乐、赠送礼物、费用减免、股利分红等。这些行为的特点是手段非常隐蔽,不易察觉,甚至常常打法律擦边球来规避检查,例如以别人的名义为目标官员买房、消费等。此外,各种行贿方式都是配合使用,相互遮掩,其中借钱是最容易实行并且表面上看似合情合理的主要行贿方式之一。在不少案例中都可以观察到许多落马官员在举证阶段总是以“借钱买房”“借钱装修”来辩驳受贿事实。可见,这些隐蔽的交易模式已经成为一种普遍流行的行贿范式。

(三) 人情文化

腐败的社会容忍度差异很大,其中文化因素是一个重要的变量。一个人利用其职权为其亲友提供帮助,在某些社会受到人们的赞扬,在其他社会则可能会被视为腐败[18]。这其中人情文化是一个很重要的影响因素。中国人历来注重人情关系,这样的社会为人处事的逻辑在于人情关系而非制度理性[19]。传统的人情关系是中国人社会活动中不可缺少的依靠对象。正如Weakland所言:“中国人的生活中,其互助的系统是离不开人情关系的。”[20]通过上述案例分析,我们可以发现在行贿现象中,带有功利性色彩的人情文化发挥了重要的作用。首先,表现在人情交往的功利化方面。在现实中,我们经常能看到不少行贿者与官员保持长达数年的密切关系,与目标官员正常的人情往来则演变成了一种功利化的人情工具。在红白喜事、逢年过节时,向官员赠送动辄上万的礼金并不罕见。有时是为了短期内获取目标官员掌握的资源,有时则是为了维持一种更长远的关系。行贿者会采用各种方式为权钱交易蒙上人情往来的面纱,以此为行贿寻找一个正当的借口[21]。在这种利益关系中的人情往来不能被单纯地视为一种礼仪或者风俗,而更多地变成了一种带有功利色彩的行贿工具。

其次,社会关系网在人情交往中扮演着重要的中介角色。美国社会学家格兰诺维特将社会关系划分为强关系和弱关系,认为关系的强弱决定了获取信息的性质以及个人达成其目的的可能性[22]。边燕杰认为中国社会是一个强关系社会,即在中国办事需要强关系所能给予的确定而有力的帮助[23]。结合案例来看,在行贿者和目标官员之间,双方的行为互动、情感交汇、信任达成等都构建在社会关系网络之上。行贿者想要达成自己的目标,直接或者间接地找到一个与目标官员有着强关系的中间人十分重要。如果行贿者与目标官员之间没有直接的特殊社会关系,那么他会利用其他的间接关系来寻找接触目标官员的非正式渠道。这时,行贿者就会基于个人关系网想方设法地去“拉关系”,比如同事、朋友、亲属关系等。建立初期关系之后,出于短期目标达成甚至长远目标的考虑,在交往过程中行贿人往往会采取多种方式来巩固与官员之间的直接关系,将目标官员从“弱关系”转换为“强关系”。只有经过长期、多次的交往,行贿人才能和官员建立信任关系,进而获得权力庇护。

(四) 制度因素

从制度视角来研究腐败现象是腐败研究的主要路径,这些研究认为腐败之所以屡禁不绝的原因在于正式制度存在漏洞。Tanzi证实了官僚制的弊端为官员将公款挪用到他们最容易攫取的地方提供了条件[24]。倪星认为公共权力的运行特征是多层委托代理,在信息不对称和合约不完善的情况下,委托代理机制会出现缺陷,给了行贿者进行腐败活动的机会[25]。另外,当人们在一个不确定的环境中寻求保护时,软弱的制度会引发更多的腐败[26]。如我国行政审批标准的含糊和审批程序的繁琐,会导致在市场准入过程中涌现大量的腐败机会[27]。结合案例来看,我国的政策审批程序并不完善。行政审批存在程序过多、设定不严格等情况。另外,在行政决策过程中存在缺乏问责机制和信息不透明等问题,让相关政府部门的公权力极易膨胀。能否获取权力和财富的优先分配权在很大程度上取决于政府主要负责人对资源分配的决策,极易导致“一把手”所掌握的自由裁量权遭到滥用。在政策执行和行政监督方面,相应的监管机制不健全、缺乏约束等也易产生制度漏洞。例如在行政执法中的“钓鱼执法”现象就有市场准入制度和监管不足等制度性因素的影响[28]。

除了正式制度存在漏洞之外,一些非正式制度也使得行贿得以发生,其中自我道德化和利益同盟是两种比较常见的表现形式。非正式制度是正式制度的延伸阐释或修正,它是得到社会认可的行为规范和内心行为准则[29]。李辉发现行贿者与受贿者会通过相互之间的“不识”“说服”与“共谋”互动来将越轨的行为“自我道德化”[30]。不少官员在收受贿赂的时候都会承受心理压力,即认为受贿是一件背离道德准则的行为。而行贿者通过一些隐蔽手段,例如慈善捐赠、礼物馈赠等方式,将行贿巧妙地掩饰成能够为社会所接受的行为,以此来减轻目标官员的道德紧张感,从而形成一种“自我道德化”的非正式制度,软化官员的纪律与道德越轨的自律意识,突破官员的心理防线。例如“他(永安市水利局局长何某,受贿者)让丁某某(行贿者)将这个钱以他(受贿者)的名义捐给婺源天佑中学,他(受贿者)觉得这是既收了钱又办了事,也有可能减轻责任的好办法(c13)”。同样,作为“理性经济人”,官员也存在强烈的自利动机,在与行贿者的交往过程中存在自身的利益考量。由于现行制度或者法律的约束,官员并不能直接从自己掌握的权力中获利,所以需要运用一些非正式手段来谋利。因此衍生出了很多“权钱勾结”的现象。行贿者充当目标官员的“利益同盟”,帮官员处理一些违规事务,以求在攫取利益的时候可以分一杯羹。

五、行贿围场的形成逻辑

根据前文所述,我们发现虽然国内外学者已经对官员自由裁量权、行贿方式、制度因素、人情文化进行了广泛的理论研究,但是这些要素之间究竟是如何互动,却并没有做过多的解释。鉴于此,我们可以总结出一个更抽象化的行贿围场理论框架,用以分析行贿者是如何围猎权力。下面对其进行详述。

首先,行贿者所觊觎的官员自由裁量权就是行贿围场中的猎物,他们可以利用各种行贿方式形成对权力的围猎。由于目标官员手中掌握着关键资源和具备提供其他便利的能力,但法律、法规与党纪党规的约束又使得围猎并不容易,因而行贿者采取何种方式取得资源、财富的优先分配权和权力庇护就显得至关重要。对于行贿者而言,围猎官员的自由裁量权在某种程度上甚至比经营活动更加重要,而行贿成功后获得资源的优先分配权会对行贿者形成一种心理预期。在这种情况下,适合的行贿方式会给行贿者带来正面效应,也能突破官员的心理防线和道德纪律底线,因此为行贿提供遮掩至关重要。在一些地方甚至出现专门搜集官员喜好的“情报圈”。对于目标官员而言,受贿方式仍受制于法律层面的约束,为了规避法律的约束,行贿者行贿的手段和方式日益呈现出隐蔽化和模糊性的趋势。

其次,制度因素为行贿围猎的成功提供了潜在的可能。制度因素不仅是行贿者理性预期下对行贿收益成本的考量,而且其存在也约束着行贿者和受贿者的行动边界,限制着两者之间的互动规则,深刻地影响着行贿者的目标、策略和结果。在权力结构中制度的不完善容易为行贿者所利用,甚至成为行贿者与受贿者进行利益交换的一种资源。面对层出不穷的行贿方式,官员接受与否的考量很大程度上取决于现有的廉洁制度约束、惩罚概率的强度以及官员的自律意识。如果相关的廉政制度和问责机制出现问题,权力就容易被行贿者俘获。正式制度存在的漏洞会导致行贿行为同时具备高收益和低风险的双重特质,在某种程度上刺激了行贿者采取一定的措施去运用人情工具,包括直接或间接的社会关系网络,以这些精心培育的非正式制度来弱化和破解刚性的规章制度。

再次,人情文化提供了将这种潜在可能转变成现实的途径,这种途径主要的表现形式就是社会关系网络。人们在进行资源交换时首先判断自己与对方之间的关系,依据与对方关系所属的范畴,采取不同的社会行为法则[31]。这就引导人们构建关系行为规则和模式去获取利益。而各种关系纽带也将位于不同社会层面中的利益相关者链接起来,为既相互依赖又相互制约的“腐败网络”的形成提供了基础[32]。在以差序格局为基础、以人情宗法为核心的中国社会结构里,这种由血缘亲情关系和地缘关系延伸开来的关系网,会让现实中毫无关联的人参与到交往活动中,从而增加了行贿的可能。但是人情文化的功利化运作并不能脱离现有制度而独立运行,它必须依附在现有制度之上,才能够长期存在。由于个体交往的无退出性和无选择性,行贿方与受贿方之间的交换不仅仅是单纯的利益交换,更多地受制于一定的社会规范。这种基于人情文化的社会规范会对非正式制度形成一种隐性约束力,二者的密切联系和相互配合,形成了在中国场景下行贿文化和制度共生的情形。

最后,官员的自由裁量权既是行贿的目标又是结果。一方面,自由裁量权给官员提供了优先分配资源的能力和进行权力庇护的手段,是行贿者围猎的主要目标。在改革开放之前,国家几乎垄断了全部重要的资源,这种资源不仅包括物质财富,也包括人们生存和发展的机会及信息资源[33]。时至今日,这种特征虽然日益弱化,但是政府在社会生活的各个领域仍然有较大的控制权力。另一方面,一旦行贿者成功围猎官员,获得了官员自由裁量权的庇护,既可以获得资源和财富的优先分配权或者其他特殊待遇,又可以凭借这种权力来建立自己的关系网络。这个以“权力-关系”链接而成的网络深深嵌入我国的人情文化和制度因素中,存在着合乎情理的逻辑。

以上讨论表明,行贿现象不能简单地归咎于某一方面的缺失,其产生和屡禁不绝是人情文化和制度因素相互作用的产物。行贿围场框架为一般性行贿提供了一个理论分析框架,为我们深刻认识行贿现象以及寻求切实有效的预防对策提供了一定的依据。

六、结语

本文运用扎根理论,通过对法院案卷资料的挖掘和提炼,探讨行贿现象的生成过程,最终形成一般性行贿的演化概念模型,即行贿围场模型,基本结论如下:①行贿是多个因素共同作用生成的产物。其中行贿者和目标官员位于行贿围场的两端,缺少任何一方的配合,行贿都无法顺利达成,双方的互动是行贿得以顺利达成的基础。行贿者和目标官员的互动会产生具有功利性的关系,行贿者借此掌握了影响公共政策的能力。②行贿现象的形成机理:在不健全的制度诱因下,行贿人通过对人情文化的功利性运用来围猎官员的自由裁量权,双方在此基础上达成特殊利益互动时,行贿得以达成。鉴于此,本文试图提出一些预防行贿的可行性建议。

首先,理清政府权力边界,制定权力清单,实现政府自上而下的清权、减权和制权。权力边界不清意味着行政权力的无限扩展,必然会成为滋生腐败的毒瘤。以清单形式对各项权力的边界进行明确规定,不仅能减少官员在处理人、财、物方面的自由裁量权的自由度和灵活性,而且能推进对官员自由裁量权的规制,不断提高审批权、处罚权等权力使用的法制化、制度化、规范化水平,压缩了官员以权谋私的空间。

其次,强化制度预防机制,建立完善的行贿预防体系。一是要完善监督制约机制,加强对官员自由裁量权的监管。目前,我国对行政执法的监督工作尚未完全纳入正规化、法制化的轨道,有些监督机制并未发挥实质作用。尤其是一些监管较为薄弱的环节,相应的监管措施多流于形式。这就得从制度上去保证监督功能得到充分发挥,加强和完善行政系统内的监督机制。同时还要合理利用舆论监督,通过对滥用自由裁量权的行为进行曝光,以规范自由裁量权的使用。提高和改善人民监督、司法监督和行政监督,形成强大的社会监督合力来预防权力腐败。二是要落实信息公开制度,让权力在阳光下运行。在一些容易滋生腐败的重点领域(基础建设、采购、房地产等)做好信息公开工作,确保经营活动的透明、公正。将政府职能部门的决策过程向社会公开,提高决策与政策执行的透明度,遏制权力“寻租”的机会,提供公开、公平、公正的环境。

再次,健全惩治和预防行贿的法律体系,减少非正式制度对权力的影响。政府可以通过实行制度硬约束,增强外部约束的力度(如严厉的监督和惩罚措施)来保证制度的运行。目前,我国现行法律制度对行贿者的惩处并不严厉,应该加强相关的政策措施和法律监管,通过提高行贿成本,从而遏制行贿行为的产生,从源头杜绝腐败。另外,应该进一步推进司法体制改革,健全司法工作规范和违法司法行为责任追究制度。

最后,开展预防教育,转变社会思想观念。深入推进廉政文化建设,营造“以廉为荣、以贪为耻”的政风。筑牢党员干部廉洁从政的思想基础,让党员干部自觉抵制腐败,拒绝参与行贿受贿。努力提高人民的反腐意识,打破人情文化形成的怪圈,营造“不敢行贿,不想行贿,不愿行贿,不用行贿”的社会氛围。

要说明的是,由于材料有限,我们无法获知在行贿过程中官员对待行贿的回应过程。因此,对整个权力围猎过程中双方的互动过程难以进行详细阐述,行贿围场的形成机制缺乏更完整的图景,还需要在后续研究中做进一步的深化。

[1] Kaufmann D, Wei S J. Does ‘Grease Money’ speed up the wheels of commerce?[R]. NBER Working Paper,1999,No7093.

[2] LuiFT. An equilibrium queuing model of bribery[J]. Journal of Political Economy,1985,93(4): 760−78.

[3] Wedeman, Andrew. The challenge of commercial bribery and organized crime in China[J]. Journal ofContemporary China,2013,22(79):18−34.

[4] Shleifer, Andrei, Vishny, Robert W. Corruption[J]. Quarterly Journal of Economics,1993,108(3):599−617.

[5] Murphy K M, Shleifer A, Vishny R W. Why is rent-seeking so costly to growth?[J]. American Economic Review,1993,83(2):409−414.

[6] 贾明, 张喆. 高管的政治关联影响公司慈善行为吗?[J]. 管理世界, 2010(4):99−113.

[7] 乔尔·S·赫尔曼.转轨经济中对抗政府俘获和行政腐败的策略[J]. 叶谦, 宾建成, 译. 经济社会体制比较, 2009, 112(2):89−94.

[8] 过勇, 胡鞍钢. 行政垄断、寻租与腐败——转型经济的腐败机理分析[J]. 经济社会体制比较, 2003(2):61−69.

[9] Glaser B G, Strauss A L. The discovery of grounded theory: strategies for qualitative research[M]. New York: Aldine Publishing Company, 1967.

[10] Lef F N. Economic development through bureaucratic corruption[J]. American Behavioral Scientist, 1964, 8(3):8−14.

[11] 储建国, 包涵川. 自由裁量权的嵌套结构与腐败窝案的生成逻辑[J]. 甘肃行政学院学报, 2016(5):69−77.

[12] 黄瑞, 肖萍, 黎晓武, 吴晓玲. 权力腐败及其法律监督机制的完善[J]. 南昌大学学报(人文社科版), 2001(4): 58−64.

[13] Fisman R. Estimating the value of political connections[J]. American Economic Review, 2001,91(4): 1095−1102.

[14] 田志龙, 高勇, 强卫武. 中国企业政治策略与行为研究[J]. 管理世界, 2003(12): 98−127.

[15] 王晓燕. 私营企业主非正式政治参与的途径与意义分析[J]. 南京师大学报(社会科学版), 2006(11): 18−23.

[16] Hillman A J, Hitt M A. Corporate political strategy formulation: A model of approach, participation, and strategy decisions[J]. Academy of Management Review, 1999, 24(4):825−842.

[17] Ahmad E, Ullah M A, Arfeen M I. Does corruption affect economic growth?[J]. Latin American Journal of Economics, 2012, 49(2):282.

[18] Susan Rose-Ackerman.Corruption and government: causes, consequences, and reform[M]. New York: Cambridge University Press,1999: 5−6.

[19] 翟学伟. 人情、面子与权力的再生产——情理社会中的社会交换方式[J]. 社会学研究, 2004(5): 48−57.

[20] John Weakland. The Organization of Action in Chinese Culture[J]. Psychiatry,1950,13(3): 361.

[21] 李琳. 论“感情投资型”受贿犯罪的司法认定[J]. 法学论坛, 2015(9): 101−108.

[22] Granovetter, Mark. The strength of weak ties[J]. American Journal of Sociology,1973,78(6): 1360−80.

[23] 边燕杰. 找回强关系:中国的间接关系、网络桥梁和求职[J]. 国外社会学, 1997(2): 50−65.

[24] Tanzi, Vito and hawid Davoodi. Corruption,public investment, and growth[J]. Springer Japan,1998,97(139): 653−669.

[25] 倪星. 公共权力委托—代理视角下的官员腐败研究[J]. 中山大学学报(社会科学版), 2009(5): 148−157.

[26] 约翰斯顿. 腐败征候群:财富、权力和民主[M]. 袁建华, 译. 上海: 上海人民出版社, 2009: 93.

[27] 过勇. 经济转轨、制度与腐败——中国转轨期腐败蔓延原因的理论解释[J]. 政治学研究, 2006(3): 53−60.

[28] 王伟, 丁云龙. 论行政执法中的“分级寻租”与解决策略 ——“钓鱼执法”及其一般性理论解释[J]. 公共管理学报, 2011(4): 61−68.

[29] 李辉. 贿赂中的自我道德化与嵌入性腐败——基于H市纪检监察机关档案的一项文本研究[J]. 社会, 2009(6): 85−106.

[30] 道格拉斯·C·诺思. 制度、制度变迁与经济绩效[M]. 北京: 三联书店, 1994: 64.

[31] 黄光国. 人情与面子: 中国人的权力游戏[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2010: 162−166.

[32] 唐利如.社会资本、嵌入和腐败网络——新经济社会学视角的腐败问题研究[J]. 湘潭大学学报(哲学社会科学版), 2011(2): 148−152.

[33] 孙立平, 王汉生, 王思斌. 改革以来中国社会结构的变迁[J]. 中国社会科学, 1994(2): 47.

Bribery paddock: How is power hunted?——Based on the grounded theory of judgment documents

ZENG Ming, LIAO Jin-ying

(School of Public Administration,Nanchang University, Nanchang330031, China)

The objective of the present essay is to explore the forming dynamics of generalized bribery. We apply the grounded theory to analyze multi-case of bribery judgment documents and the analysis reveals that a generalized bribery consists of four main aspects:institutional factor,culture of human feeling,official discretion,bribery way which we often call the bribery paddock model. The model finds that under the unsound institutional environment, briber makes full use of the utility of human nature for the purpose of hunting the discretion power of officials, and the bribery paddock is formed when the briber and the official both form special interaction of profit. Based on the existing concept model, the present essay puts forward related suggestions, starting from such four aspects as clarifying the boundaries of power,improving the bribery-preventing institutional mechanisms, establishing complete legal system, and enhancing the education of party spirit and honest government, hence providing theoretical support for the prevention of bribery and the path of governance effectively.

bribery paddock; hunting of power; discretion power; grounded theory

[编辑: 胡兴华]

2017−09−19;

2017−11−27

江西省经济社会重大招标课题“责任担当落地生根长效机制研究”(17ZD03);江西省高校党建研究项目“高校腐败治理的体制机制研究:多中心治理的视角”(JXGXDJKT.GH-201530);江西省研究生创新课题“扶贫领域中的腐败治理研究”(YC2017-B002)

曾明(1972—),男,江西泰和人,南开大学政治学博士,南昌大学公共管理学院教授、博士生导师,主要研究方向:地方治理,廉政理论与实践;廖瑾莹(1992—),女,江西萍乡人,南昌大学公共管理学院博士研究生,主要研究方向:廉政建设与公共治理

10.11817/j.issn. 1672-3104. 2018.01.020

D669

A

1672-3104(2018)01−0150−09