改良区段切除在治疗乳腺良性肿块中疗效分析

何安彬,曾建,李霞

宜宾市第五人民医院,四川宜宾 644100

乳腺良性肿块是妇女常见疾病,随着患者自我保健意识的提高和全民体检的不断推广,今年来发生率逐渐上升,尤其在年轻女性中的检出率明显增高[1]。病种以乳腺囊性增生病、乳房纤维瘤、乳腺导管内乳状瘤为主[2],临床表现常见乳腺胀痛及包块等,给女性的日常生活及工作带来一定的影响。该类疾病药物治疗效果欠佳,手术切除是治疗的首选方法[3]。手术的目的即将病灶完整切除,传统乳腺区段切除术在病灶切除后往往以缝线缝合腺体断端以减少术区积血、积液及感染的发生,但常出现术区触及硬结、术后乳腺不同程度变形、乳房塌陷等问题,严重影响患者乳腺外形美观的要求[4],如何在确保疗效的前提下实现乳房外形美观成为临床的一大课题。该研究回顾性分析2016年1月—2017年12月入院行乳腺区段切除的女性患者170例,对比传统乳腺区段切除术和不闭合残腔的改良后的乳腺区段切除术两组患者的疗效,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

该院行乳腺区段切除的女性患者170例随机分为两组,观察组85例,对照组85例,该研究经宜宾市第五人民医院伦理委员会批准,所有患者均签署书面知情同意书。所有患者均经触诊、钼靶检查、彩色多普勒超声及细针穿刺活检等检查确诊为乳腺良性疾病。观察组患者年龄 26~47 岁,平均(38.35±5.43)岁,其中乳腺囊性增生病22例、乳房纤维瘤39例、乳腺导管内乳状瘤16例,乳腺脂肪瘤8例。行大区段切除18例,较大区段切除22例,较小区段切除45例。对照组患者年龄 24~48 岁,平均(37.65±6.81)岁,乳腺囊性增生病22例、乳房纤维瘤38例、乳腺导管内乳状瘤16例,乳腺脂肪瘤9例。大行区段切除17例,较大区段切除23例,较小区段切除45例。所有患者均排除其他内外科疾病史,两组患者年龄、肿块部位、疾病类型、手术切除范围等临床参数差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

术前均与患者沟通谈话,告知患者手术目的、手术方法、可能产生的意外以及术后注意事项等,取得患者知情同意。患者取仰卧位,头部偏向健侧,垫高患侧肩胛部位,消毒铺巾后使用1%利多卡因行局部扇形皮下浸润麻醉。

1.2.1 观察组 肿物距离乳晕外周3 cm以内者取沿乳晕弧形切口;距离乳晕外周3 cm以外者取肿物正上方梭形切口。切开皮肤及皮下组织至乳腺腺体,切开腺体后显露病变部位,术中避开乳腺导管,切除肿块后腺体断端电凝止血并用生理盐水冲洗残腔,确认无出血及淋巴漏后放置引流管,不缝合腺体断端,逐层缝合皮下组织及皮肤,术区不予加压包扎,引流管2~3 d后拔除。

1.2.2 对照组 肿块切除后腺体断端电凝止血,用生理盐水冲洗切口,贯穿缝合腺体断端并逐层缝合皮下组织及胸大肌筋膜,术中不放置引流管,术后切口用弹力绷带加压包扎2~3 d。

1.3 观察指标

观察记录并对比两组患者的手术时间、术中出血量及手术效果(包括术后疼痛时间、切口愈合时间与乳房外形良好率),乳腺术后美容判定基于双乳对称性、触诊手感、外形及术区紧缩感进行评价。记录并比较两组患者的术后并发症发生情况,包括术区积液、血肿、及术后感染发生率。

1.4 统计方法

数据应用SPSS 13.0统计学软件进行统计分析,计数资料用例表示,采用χ2检验法;计量资料用(±s)表示,采用 t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组术中和术后各项指标对比

两组手术均顺利完成,无围手术期死亡病例,两组手术时间、术中出血量差异无统计学意义 (P>0.05),观察组术后疼痛、切口愈合时间均优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。 见表 1。

表1 观察组与对照组临床指标比较(±s)

表1 观察组与对照组临床指标比较(±s)

组别 手术时间(min)术中出血量(mL)术后疼痛时间(d)切口愈合时间(d)观察组(n=85)对照组(n=85)t值P值27±2.4 26±3.3 3.53 0.59 31±8 29±9 2.21 0.63 1.7±0.8 3.4±0.5 114.21<0.01 3.2±0.7 4.5±0.9 70.62<0.01

2.2 两组术后并发症发生率比较

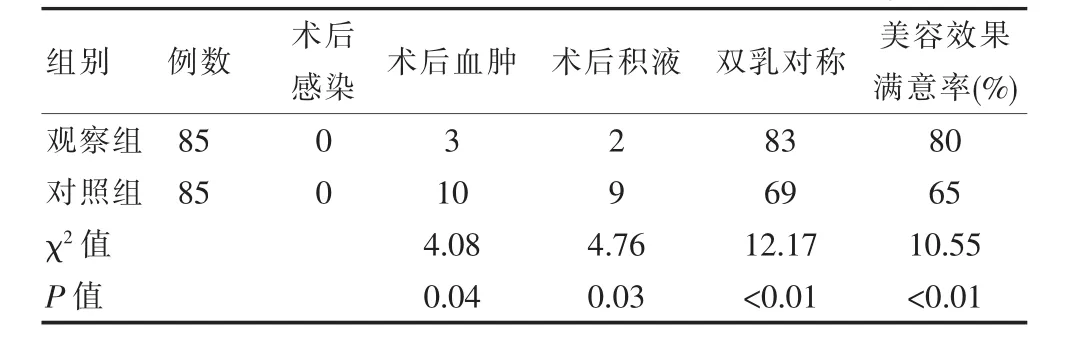

两组均未发生术后感染(P>0.05),但观察组术后积液、术后血肿发生率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),双乳对称性及患者对乳腺外形满意度均优于对照组。见表2。

表2 观察组与对照组术后并发症及患者满意度比较

3 讨论

近年来临床统计显示女性乳腺肿块发病率逐年上升[5],且妇女发病人群呈现年轻化趋势,相关数据调查发现乳腺良性肿瘤约占女性乳腺肿块的1/3,除了给女性患者带来生活的不便,如不及时诊治,部分良性肿块可恶变为乳腺癌,严重威胁女性患者的生命[6]。

对于乳腺良性肿块,手术切除是治疗的最佳手段,乳腺区段切除是手术治疗的主要术式。传统的手术方法在切除肿物后考虑到乳腺腺体易渗血,常主张彻底止血后不保留残腔,将腺体、皮下组织及皮肤逐层对拢缝合[7],如果切除范围较小则会因腺体缝合时留有的瘢痕至术后乳腺术区局部触及结节感,但对乳腺外形影响不大[8];如果腺体切除范围较大,缝合时强行缝合腺体断端,术后则会导致患者乳房的外观发生明显变形,如乳腺缩小、局部凹陷、形状改变、乳头移位及内陷等,影响美容效果而让许多女性患者无法接受[7]。随着人民生活水平的提高,患者对术后乳腺美容的要求也逐步提高,可否通过改进乳腺良性肿块切除的手术方式以尽量减少手术后乳房外形改变且同时减少并发症的发生率是临床较为关注的问题。

改良乳腺区段切除术术中切除腺体后断端电凝止血,不闭合残腔但放置引流管,腺体缺损的术区由组织渗出液机化填充,达到了保持原乳腺外形的目的同时降低了术后并发症的发生率,可满足女性患者对乳腺外观形态的审美要求[9]。赵永生等[10]报道采用改良乳腺区段切除术治疗乳腺良性肿块术后疼痛时间1.9±0.5d,明显短于对照组(3.7±1.3)d。 刘跟华等[8]报道采用改良乳腺区段切除术治疗乳腺良性肿块术切口愈合时间(2.6±0.8)d,短于对照组(4.3±1.2)d,术后并发症发生率仅为5%,低于对照组15%,且术后乳腺外形美观率为39%,高于对照组34%。该研究观察发现,观察组术后疼痛时间为(1.7±0.8)d,少于对照组(3.4±0.5)d,观察组术后切口愈合时间为(3.2±0.7)d,少于对照组(4.5±0.9)d,术后血肿、术后积液的发生率均低于对照组,患者对乳腺美容效果满意率亦优于对照组,说明不闭合残腔的改良乳腺区段切除术的安全性与传统乳腺区段切除术相当,但改良术式术后患者疼痛时间明显短于观察组,能减轻患者不适。观察组术后切口愈合时间少于对照组,可缩短住院时间、减少对宝贵医疗资源的占用且能减轻患者诊疗费用。更为重要的是观察组术后患者对乳腺外形的满意度为80%,远高于对照组65%,说明与传统术式相比较,患者更能接受改良术式,该研究结果与赵永生等[10-11]报道相符合。

综上,不闭合残腔的改良乳腺区段切除术在保证手术安全性的前提下,具有切口愈合快、术后并发症少、乳房外形保留好、患者满意度高等优势,值得在乳腺良性肿块的治疗中推广应用。