“新工科”建设背景下高职院校模具专业应用型人才培养探究

王静

摘要:“新工科”是我国工程教育对“中国制造2025”的积极回应。传统模具专业人才培养面临着诸多瓶颈,不能适应产业发展和技术进步的需求。推进高职院校模具专业应用型人才培养,应贯彻“新工科”理念并开展行动实践。首先要对接产业需求和行业标准制定培养目标,贯彻基于成果的教育(OBE)方法,提高人才培养的社会适应性;其次,对接技术发展和学科前沿,构建基于工作过程导向的课程体系,提高人才培养的匹配度;第三,对接学生兴趣和信息化教学,运用基于案例的教学方法,培养学生的工程思维和综合能力;第四,对接生产实际和职业标准,建立基于岗位胜任力的实践教学体系,提高人才培养的有效性。

关键词:新工科; 高职模具专业; 应用型人才培养

当前,世界范围内新一轮科技革命和产业变革迅猛发展,我国正在实施创新驱动发展、“中国制造2025”等重大战略,人才需求日益旺盛。这就需要认真思考高等工程教育改革,树立新理念,构建新结构,探索新模式,打造新质量,建立新体系,以应对新挑战,主动适应新技术、新产业、新经济发展。

一、“新工科”的提出及对高职院校人才培养的新要求

2017年2月18日,教育部在复旦大学召开了高等工程教育发展战略研讨会,共同探讨了新工科的内涵特征和发展路径,达成了“复旦共识”。4月8日,教育部在天津大学举行工科优势高校新工科建设研讨会,10日公布了《新工科建设行动路线》(“天大行动”),6月9日教育部新工科研究与实践专家组成立,第一次工作会议在北京会议中心召开,与会专家审议并原则通过了《新工科研究与实践项目指南》,形成了新工科建设的“北京指南”。教育部高等教育司司长吴岩指出,新工科建设势在必行,以新技术、新产业、新业态和新模式为特征的新经济呼唤新工科的建设,国家一系列重大战略推动实施呼唤新工科的建设,产业转型升级和新旧动能转换呼唤新工科的建设,提升国际竞争力、硬实力呼唤新工科的建设。

“新工科”的提出是我国高等工程教育改革的必然,尽管“新工科”改革涉及的诸多问题仍在不断探索之中,但人才培养模式的改革是核心问题之一。本文拟就高职院校模具专业在“新工科”理念下的应用型人才培养进行初步探讨。

二、模具专业应用型人才培养的现实瓶颈

目前,高职院校模具专业应用型人才培养遇到了不少现实困境,需要进行反思。

据统计,江苏省目前大约有25所院校开设了模具专业,占到了全省78所高职院校的将近1/3。每年模具专业的毕业生人数将近3000人,但是远远不能满足江苏地区模具专业人才需求的总量。2012年,仅苏、锡、常地区,模具专业人才年需求量就在8000人左右。一方面是人才供不应求,另一方面是离职率高居不下[1]。除了数量不足以外,由于受软硬件限制,高职院校培养的学生实际技能不够,管理能力也不强,人才供给与产业需求不匹配。如《江苏省普通高校本专科毕业生就业、预警和重点产业人才供应报告(2012年度)》指出,模具设计与制造专业位列就业现状满意度最低的前20位高职高专专业,就业满意率只有48%,工作与专业相关率只有52%[2]。

“新工科”要求落实以学生为中心的理念,形成以学习者为中心的工程教育模式[3]。“新工科”的“新”首先是指“理念新:应对变化,塑造未来”[4]。但目前模具专业教育理念仍未适应上述新要求。

当今模具产业发展日新月异,新的技术层出不穷。但高职院校人才培养方案和课程知识陈旧,与实践和社会需求脱节,知识体系呈纵向层级式结构,整合性不够,不能对接实际的模具设计与加工的工作过程。

“互联网+”时代,学习方式發生了巨大变化,但目前高职院校培养方式还是“课堂+实训”的简单组合。与此同时,经济发展和企业的需求变化要求模具专业教育要致力于回应和解决生产实践过程中的问题,但目前的教学方式、教学条件、教师素质等都不能充分适应。

三、以“新工科”理念重塑模具专业应用型人才培养体系的基本路径

《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》(国发〔2014〕19号)指出,“同步规划职业教育与经济社会发展,协调推进人力资源开发与技术进步,推动教育教学改革与产业转型升级衔接配套”。当前,我国正处于经济发展的新常态时期,模具产业不断转型升级,推动着高职院校教育教学不断改革创新。要满足模具产业对应用型人才的相关需求,需要在以下几个方面推进改革。

(一)培养目标

对接产业需求和行业标准,采用基于成果的教育(OBE)方法,提高人才培养的社会适应性。

近年来,模具产业迅速发展,特别是产业逐步集聚,形成模具产业园。这方面,浙江、广东、江苏等省走在了全国的前列。浙江和广东都有12个模具产业园,江苏有7个模具产业园[5]。同时,模具技术突飞猛进,主要表现为:模具集成制造单元与技术的普及;商业互联网向模具及其产业链延伸;3D打印在模具制造中的广泛应用;模具的智能化;轻量化新材料与大型塑料模具的出现与优化;大型级进冲模技术的成熟;模具标准件精细化等[6]。

模具专业人才培养一定要紧跟模具产业和模具技术的发展趋势,对接产业需求,按需求定培养目标,按行业标准定课程标准。这就需要采用基于成果的教育(OBE)方法。国际高等工程教育已经广泛接受OBE方法,华盛顿协议也已全面采纳OBE。实施基于成果的教育(OBE)方法,必须同时建立模具专业培养目标跟踪系统,及时掌握模具专业人才需求的变化和模具技术发展状况,从而形成模具专业人才培养目标常态调控机制。

(二)课程体系

对接技术发展和学科前沿,构建基于工作过程导向的课程体系,提高人才培养的匹配度。

课程是达成培养目标的基本平台,大多数课程都是按知识点展开。随着“中国制造2025”“新工科”等的提出,“职业教育应改变以知识的逻辑关系建立起来的课程体系,建立知识与工作的紧密联系,课程内容与企业岗位关联度高的新型课程体系”[7]。模具专业课程体系的构建也必须基于这个要求。

模具专业课程知识点的选取与教学内容的设计首先要“将产业和技术的最新发展、行业对人才培养的最新要求引入教学过程,更新教学内容和课程体系,建成满足行业发展需要的课程和教材资源”[3]。

其次要对接职业岗位,建立基于工作过程的课程体系。“企业的职业岗位要求为专业课程内容的设置提供依据”[8]。例如冲压模模具工的岗位职责是:参与模具设计结构评审;负责按时、按质完成模具的装配工作,解决模具装配、试模中发现的问题;及时准确掌握模具使用状况和生产质量问题,参与制定修模方案与预算,协助生产部门解决生产模具中遇到的问题,确保顺利生产。从该岗位职责出发可归纳出学生需要掌握的知识和技能:模具钳工常用划线工具、模具钳工常用量具、常见类型冲压设备的工作原理及结构、冲压工艺、冲裁模结构、冲裁模零件的加工、冲裁模的装配调试、模具的维修与管理。通过岗位分析可对这些知识技能进行整合以确定专业核心课程《冲压工艺与模具设计》《模具制造工艺》《模具数控加工与编程》及支撑课程《机械基础》《钳工工艺学》《模具项目管理》《冲裁模的装配调试》。

第三,对接模具产业,开发校本课程。目前模具专业课程体系一般是由公共基础课、专业基础课和专业技术课构成。这种传统的课程体系侧重于知识的掌握而忽视了人才培养的针对性。按照“新工科”理念,模具专业课程体系要对接地方的产业链、创新链,这就需要开发具有学校特色的专业课程[9],“产业对接”是新“新工科”校本课程开发的目标。如扬州汽车制造业比较发达,汽车零部件中很多金属薄板件如弹簧托盘、端盖、压缩阀盖、压缩阀叶轮、支架及车身覆盖件都是利用冲压工艺加工而成,模具专业可以与扬州恒润汽车部件厂、扬州鼎通模具有限公司等模具企业技术人员合作开发《冲压工艺与模具设计》实践教学教材,根据企业典型工作任务确定行动领域,并转化为学习领域,形成立体化教材体系。

(三)教学方法

对接学生兴趣和信息化教学,运用基于案例的教学方法,培养工程思维和综合能力。

教师和学生是工程教育教学活动的两大主体,传统的教学是以教师为中心,“新工科”要求的教学是以学生为中心,教师要引导学生主动学习、主动实践。这就需要引入基于案例的教学方法,培养学生发现问题、提出问题和解决问题的能力。课堂教学中抓住案例,就能够突出关键知识点,引起学生的兴趣和注意力,有利于学生积极参与和交流研讨,增强学生的主动性。

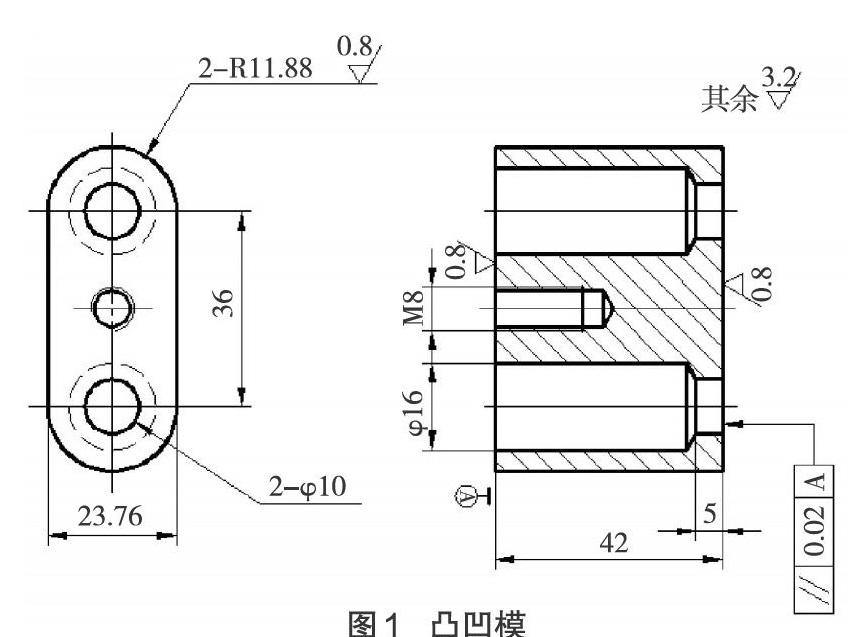

例如在讲到模具零件的加工工艺编制时,可以典型模具零件凸凹模(见图1)为例进行启发式讲解。首先利用已学知识分析该零件在整副模具中的功能及主要技术要求,选择合适的零件材料;接着进行基准及安装方案分析:该零件的左右平面间平行度公差等级高为主要基准,采用互为基准的方法保证;磨好左右平面,工件装夹在精密角铁上磨削出垂直面。然后确定工艺内容:一铣零件各个外表面,二钻孔,三铰孔,四加工螺纹孔,五热处理,六磨零件各个外表面。在此案例分析过程中,涉及到刀具选用、切削用量可倒逼学生查阅资料进行合适的选择与比较。最后可利用零件加工仿真动画进行演示。通过这样一个典型案例,由展示实物到分析讲解再到多媒体仿真,可以起到激发学生探究内驱力和培养工程思维的目的,在以后的工作中做到举一反三。

推进信息技术和模具专业教学深度融合,建设和推广应用在线开放课程,充分利用虚拟仿真等技术创新实践教学方式。可以考虑将翻转课堂教学模式引入模具专业课程教学。由于模具专业总课时的限制,有些先进的模具制造工艺技术只能提供大量的相关视频让学生利用业余时间提前上网学习,课上讨论。如关于电火花切割技术,课上有学生提问:慢走丝线切割与快走丝线切割有何区别?而有些勤于思考的同学已经通过互联网对这些知识有所了解,就切割精度的高低、切割表面光洁度、切割速度、切割用的丝质作出较正确的解答。老师在此基础上可以对线切割的原理及其在模具零件加工上的应用作出归纳与总结,对学生的问答给予鼓励,并让学生进一步了解国内外电火花线切割机发展的特点。这样的学习过程既开阔了学生的视野,丰富了学生的知识,又调动了学生的学习积极性,活跃了课堂气氛。

(四)实践训练

对接生产实际和职业标准,建立基于岗位胜任力的训练体系,提高人才培养的有效性。

工程教育的重要特征之理“动手”,与“动手”相关联的是“动口”“动笔”“动脑”“动心”[10]。模具专业人才培养必须对接模具设计、生产与管理的实际,建立基于岗位胜任力的实践教学体系。

首先,对接职业标准,实现双证融通。参照相关职业资格标准,把职业资格所要求的内容和技能融入到实践教学过程中,建立专业教学标准和职业标准联动开发机制。如将CAD职业资格要求的有关应知、应会部分融入到《机械识图与AUTOCAD》课程中,把数控中级证书有关应知、应会部分融入到《模具数控操作实训》课程中,将模具钳工证书有关应知、应会部分融入到《钳工实训》课程中,并采取以证代考的方式进行实训考核。

其次,对接内外资源,构建模具专业教育开放融合新生态。汇聚行业、企业资源,建设校企合作协同育人实践平台。要完善生产性实训、顶岗实习,实施订单式培养,尝试进行“现代学徒制”人才培养模式改革。“现代学徒制在办学机制上为校企合作,在运行机制上为产教融合,教学组织上为工学结合,为现代工业和科技发展输送高技能技术性人才。” [11]增加生产性实训项目,承接企业部分生产加工业务,培养学生岗位胜任能力,实现模具专业人才培养与企业岗位“零距离”有效对接。

第三,对接职业技能大赛,推动技能竞赛与教学过程融合。2010年,国务院颁布《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》,明确提出开展职业技能大赛,大力发展职业教育。受赛制限制,往往只有少数学生及团队能够参加职业技能大赛,但可以将职业技能大赛的内容融入教学过程,使教学内容更贴近岗位要求。比如,教育部举办2017年全国职业院校技能大赛的常规赛项实施方案中有一赛项是“模具数字化设计与制造工艺(团体赛)”,其竞赛内容是,“以现代模具数字化设计与制造技术为背景,突出制造工艺,创新优化设计,引入模具ERP信息化管理平台,进行任务、图档和数据的管控,完成工作任务计划并分配输出任务、模具BOM表制定、零件加工工艺的编制并输出工艺卡;全面考察高职学生对模具设计与制造信息化平台、模具CAD/CAE/CAM技术、模具零件制造工艺、数控设备的操作、模具装调与智能成型设备的操作等知识技能;以及分析问题与处理能力、生产组织管理与团队协作能力、质量管理与成本控制意识。”

可以将这些内容接入《模具CAD/CAM实训》《模具数控操作实训》《典型模具制作》等模具专业实践项目中,并适应社会信息化增加模具管理信息化的教学内容,切实提高学生的职业核心技能。

基于“新工科”理念的高职院校模具专业应用型人才培养模式改革是一个长期探索和实践的动态过程,将“新工科”理念转化为行动实践,也并非一朝一夕能完成。但“新工科”建设可以为模具专业探索一条全新的应用型人才培养路径提供契机,从而为高職院校工程教育教学的改革与发展提供新的方向。

参考文献:

[1] 周海飞,王霆.江苏模具行业资源现状研究[J].现代商贸工业,2013,(19):55-56.

[2] 朱卫国.江苏省普通高校本专科毕业生就业、预警和重点产业人才供应2012年度报告[M].江苏教育出版社,2012:294.

[3] “新工科”建设行动路线(“天大行动”)[J].高等工程教育研究,2017,(2):24-25.

[4] 钟登华.新工科建设的内涵与行动[J].高等工程教育研究,2017,(3):1-6.

[5] 全国模具产业园分布[J].模具制造,2017,(3):C35.

[6] 中国模具技术发展七大新趋势[J].模具制造,2017,(4):C32.

[7] 张振锋.工业4.0背景下职业教育人才培养模式探索[J].河北职业教育,2017,(5):31-34.

[8] 梁宁森.高职模具专业建设与人才需求匹配度研究[J].高等工程教育,2014,(6):167-171.

[9] 沈建新,陆勇.“新工科”理念下的地方本科高校校本课程开发[J].盐城师范学院学报,2017,(4):116-119.

[10] 陆国栋,李拓宇.新工科建设与发展的路径思考[J].高等工程教育,2017,(3):20-26.

[11] 徐建高,马蕾,赵林林.中国制造2025与职业教育培养模式改革[J].河北职业教育,2017,(1):8-13.