家长怎样奖励孩子最有效?

李嘉树+曹琳珠

〔摘要〕从心理学的角度,奖励可以强化正面行为,培养孩子的良好习惯。在家庭教育中,奖励也是家长常用的激励手段。然而,家长奖励的效果却各不相同。有时,它能让孩子备受鼓舞、信心十足;有时,孩子却对它没兴趣、无所谓;也有时候,它还会让孩子养成“有奖就做,不奖不做”的毛病。本文结合在学校家庭教育指导中遇到的案例,探讨有效奖励的实施要点。

〔关键词〕奖励;有效;心理学

〔中图分类号〕G44 〔文献标识码〕B 〔文章编号〕1671-2684(2018)05-0076-03

从心理学的角度,奖励可以强化正面行为,培养孩子的良好习惯。在家庭教育中,奖励也是家长常用的激励手段。然而,家长奖励的效果却各不相同。有时,它能让孩子备受鼓舞、信心十足;有时,孩子却对它没兴趣、无所谓;也有时候,它还会让孩子养成“有奖就做,不奖不做”的毛病。

那么,怎样奖励才能起到最佳的效果呢?本文结合在学校家长咨询中遇到的案例,探讨奖励的方法。

一、奖励的条件宜提前约定

案例:小刚特别容易发脾气。每次他发起脾气来,家长都会说:“别闹啦、别哭啦,我们去吃个冰激凌好不好?去给你买玩具好不好?”小刚发脾气的问题非但没有缓解,反而愈演愈烈。

本案例中,家长的奖励不是对孩子良好行为的鼓励,更像是家长对孩子的“讨好”和“控制”。久而久之,孩子潜移默化地领悟到“我一发脾气,就可以得到好处”,奖励反而强化了孩子的不良行为。

家长的奖励应提前和孩子协商,明确约定:孩子达到什么条件可以获得什么奖励,如“你这一个礼拜都没有发脾气,周末就带你去吃一次哈根达斯。”对于小刚这样情绪管理能力不强的孩子,家长还可以着重奖励管理情绪的行为,可以这样对孩子说:“当你知道自己不高兴、快要发脾气了,你可以把你心里的想法告诉我们,或者深呼吸几次,平复一下自己的心情。只要你这样做了,爸爸妈妈一定会表扬你!”

二、除了物质,还可以奖励这些……

案例:敏敏妈妈想奖励孩子,但不论是小贴纸、零食还是玩具,都提不起孩子的兴趣,她觉得是否得到奖励无所谓。问她自己想要什么,他也说不上来。

提到奖励,许多家长首先想到的就是物质奖励。然而,许多孩子从小就能无条件获得各种各样的零食、玩具,甚至数额不菲的零花钱,物质成了他们最不稀罕的奖励。况且,孩子一旦得到了自己想要的东西,继续努力的动机就大大减弱,奖励的可持续性不强。

其实,奖励除了物质,还有许多其他形式,例如:

1.活动奖励:做完作业后看一會书、让孩子画一幅画、周末去看一场电影、参观博物馆、踢一场球……

2.特权奖励:让孩子决定明天晚饭吃什么,决定周末去哪个超市购物,让孩子做一些平时不让他做的家务……

3.陪伴奖励:给孩子一个大大的拥抱,睡前给孩子讲个故事,陪孩子一起去散步,让忙碌的爸爸在周末陪孩子玩一天……

4.口头表扬:孩子们都渴望他人的积极评价,尤其对于那些经常受挫、信心不足的孩子,及时、具体的表扬是他们最想要得到的奖励!

5.代币奖励:奖品可以不用直接给孩子,而是通过代币兑换。例如:每次做作业字迹端正,就可以得到1分,集满10分,就可以去看一部电影。这让奖励“化整为零”,让孩子持续不断地得到鼓励。

总之,奖励的形式丰富多彩,总有一款能吸引孩子的注意。有些奖励不仅能起到肯定、鼓励的效果,还能开拓孩子的眼界、加强亲子关系,可谓一举多得。

三、奖励要小而频繁

案例:数学是浩浩的弱项。浩浩父母和她约定:如果这学期每次数学测验都高于90分,暑假就带她去意大利旅行一次。浩浩可高兴了,学习数学的劲头十足。但是,有一次测验题目特别难,她只得了88分。眼看达不到目标了,浩浩对妈妈说:“我不想去意大利了。”

现实生活中,家长经常采用“假期旅行”作为奖励,但这可能带来一系列问题。奖励的周期越长,不可控的因素就越多,更是对孩子延迟满足能力的极大挑战,很容易让孩子半途而废。一旦孩子没法达到奖励的要求,家长往往骑虎难下:如果放宽条件,带孩子去旅行,可能会影响后续奖励的权威性;如果坚持不去,又是对孩子的巨大打击。

奖励与其大而遥远,不如小而频繁。比如,原先孩子要30分钟背诵一篇课文,那么可以和他约定,如果在20分钟内背出来,就能看10分钟动画片。原先孩子要10点上床睡觉,可以对他说,如果今天9点洗漱完上床,就可以看半小时他喜欢的书。这样的奖励虽小,但容易得到,对孩子来说反而比遥不可及的大奖更有吸引力。

此外,用代币奖励可以有效解决这一问题。例如,规定每次9点洗漱完上床,可以获得1分。2分可以兑换一次和爸爸踢足球,10分可以兑换周末看一场电影,100分可以获得去苏州旅行。这样一来,孩子每次努力后都能得到相应的分数,收获及时的肯定,是兑换容易获得的小奖还是攒这分数兑换相对遥远的大奖,则由孩子自己决定。

四、奖励要让孩子感受到进步

案例:红红上课很容易分心,红红妈妈和班主任说好,孩子每次听课没有开小差,下课后老师就发她一颗五角星;集满五颗星,周末妈妈带她去最要好的小伙伴家玩。一开始,红红上课特别专心。但渐渐地,她又开始上课开小差,渐渐回到了原样。

家长实施奖励的过程中,孩子的动力不仅来自于奖品,也来自于目标本身。达成目标后孩子能否体验到满足感?有没有带来自我挑战的成就感?多次达标后,孩子有没有感到自己的进步?在这个案例中,红红的目标比较简单——上课不分心,孩子达到目标的成就感比较小;目标一成不变,孩子没有体验到自己的进步与成长,久而久之自然觉得枯燥。

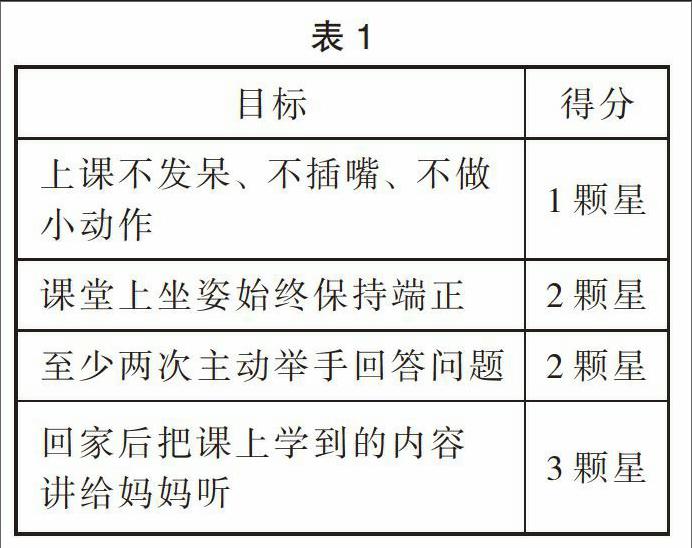

怎么让目标本身更具吸引力?例如,要提高红红的听课质量,可以设计一系列难度不同的目标,见表1。

其中,有些目标较为简单,有些则有一定挑战,需要 “踮起脚才够得着”。这样一来,孩子既不会感到厌倦,也不会觉得目标太难。孩子在不断得到奖励的同时,他的能力也在逐渐提高,随之而来的是来自老师和家长越来越多的积极评价。以上这些都会成为孩子不懈努力的动力源泉,孩子不会仅仅为了奖品而努力。endprint

五、过程,比结果更值得奖励

案例:浩浩做作业很慢,家长这样奖励他:每天如果晚上7点前完成作业,就可以和爸爸妈妈一起去散步。浩浩很想得到这个奖励,做作业的速度比以前快多了。但有时候,作业又多又难,浩浩没信心在7点前完成,就会非常沮丧,做作业拖拖拉拉,有时候还会大发脾气。

家长的奖励往往聚焦于结果:测验的分数、完成作业的时间、考试的排名……但许多时候,孩子的习惯需要慢慢培养,不能一蹴而就。况且,能否达到这一目标,受到诸多外部因素的影响,如作业量、考试难度、临场发挥……当孩子付出了很大努力,却没有得到想要的结果,他很容易觉得努力白费了,不愿再为之奋斗。

和结果相比,孩子努力的过程更值得奖励。例如,对做作业拖拉的孩子,虽然他的速度没有提高,但坐姿是端正的、注意力是集中的,就可以鼓励;原本孩子天天都要超过9点完成作业,这周他只有两天如此,也需要肯定;虽然今天没能解出难题,但孩子审题特别认真,仔细地标出了已知条件,同样值得表扬。

家长把奖励针对孩子努力的过程,及时肯定孩子一点一滴的努力,让孩子小步渐进,最终期望的结果自然会水到渠成。

六、奖励要持之以恒,善始善终

案例:为鼓励小文做家务,家长和他商定:每天自己理书包得到1分;帮家里倒垃圾可以得2分;帮爸爸妈妈洗碗得3分。也约定了多少分能换什么奖品。起初,计划执行得很好,孩子劲头十足。但过了两周,家长看到孩子有所进步,加上最近工作繁忙,总是忘记记录分数。有一天,小文洗完碗来问爸爸要分数,爸爸说:“这本来就是你应该做的,以后不再给分数了。”

靡不有初,鲜克有终。家庭奖励计划最终不了了之的原因,往往是因为家长不能坚持到底。为了树立家长的权威感,家长允诺的奖励务必言出必践、坚持实行。当然,如果孩子的良好行为已经巩固,形成习惯,可以让奖励计划告一段落,但必须让它有一个完美的“闭幕式”,决不能草草收场。例如,全家可以为孩子开一个“庆功大会”,和孩子一起回顧他这个阶段的进步和变化,历数他付出的所有努力。家长还可以为孩子手绘一张奖状,给他写下鼓励的话语。

总而言之,要让奖励达到最佳的效果,家长一定不能走形式,而要走心。在奖励孩子的过程中,要让孩子感受到家长对他们的关注与认可,帮助他们达到一个接一个的目标,学会越来越多的技能,收获越来越多的成就感,树立起越来越足的信心。

(作者单位:上海市第一师范学校附属小学,上海,201105)

编辑 /巨明珠 终校 / 于 洪endprint