《论语》英译本海外传播现状与对策探讨

——基于亚马逊网上书店以及Google Scholar数据统计分析*

张晓雪

(华东师范大学 外语学院,上海 200241)

文化是国家“软实力”的象征,体现出一个国家的综合国力。中国典籍外译是世界各民族文化交流和让世界了解中国的需要,也是文化生态自身平衡的要求和国家发展“软实力”的需要。[1]22-27近年来,在诸多项目的推动下,中国典籍文学在海外的英译与出版取得了显著成绩,而在国际上如何实现有效传播亦已成为当下学界研究的焦点。《论语》是中华众多典籍中具有代表性的著作,作为记载先贤孔子言语行事的经典书籍,在国内外喜爱中华传统文化的读者群中深受推崇。

《论语》的第一个英译本出版于1691年,此后的三百多年间,《论语》在海外的各种英译本不断出现。粗略统计,目前《论语》英文全译本数量已超过四十个。这些译本是一笔宝贵的世界性人文财富,对二十一世纪提升中华文化在世界的影响力有着巨大的可资发掘与借鉴的价值。

本文以《论语》各英译本在Google Scholar学术板块中被引和受关注情况为切入点,结合美国亚马逊网上书店销售情况的相关数据进行对比分析,展示被学界认可、受关注度较高译本的传播与接受情况,并探讨取得的经验与存在的困境,以期为中国典籍文学成功地融入欧美主流文学市场提供有益的借鉴。

一、《论语》英译本海外受关注度与销售情况分析

Google Scholar于2004 年11 月推出,其数据来源包括学术著作出版商、数据库提供商、专业性社团、各大学及其他学术组织的经同行评议的文章、图书、摘要等。尽管其存在一定的局限性,但由于目前国内外尚缺乏针对图书被引频次统计的权威和完善的数据库,Google Scholar经常被用作替代的引文分析工具。[2]61-73本文利用Google Scholar作为引文数据库来统计《论语》各译本的被引频次,作为考量译本流传程度和传播效果的重要指征。本次数据采集的时间为2016 年12月31日。

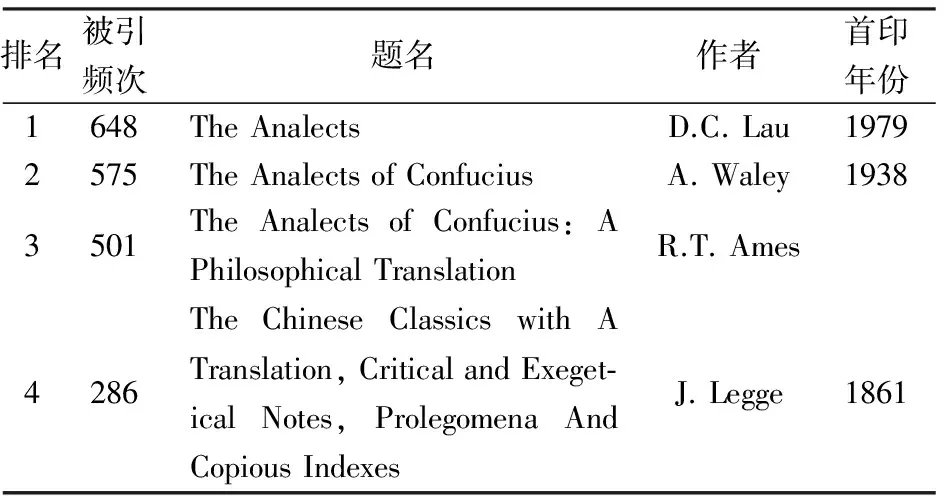

通过数据统计(见表1),我们发现目前在《论语》各译本中,被引频次最高、受关注度最高的分别是刘殿爵(D.C. Lau)、阿瑟·韦利(A. Waley)、安乐哲(R.T. Ames)、理雅各(J. Legge)、白氏夫妇(E.B. Brooks & A.T. Brooks)以及爱德华·斯林格伦德(E. Slingerland)的译本,其中刘殿爵(D.C. Lau)、阿瑟·韦利(A. Waley)和安乐哲(R.T. Ames)译本的被引频次均达到500余次,远高于其他几个译本。

表1 《论语》各英译本在Google Scholar的被引频次排名 (截至2016年12月31日)

亚马逊图书网是全球性的网络图书销售平台,年访问量超过61亿次,具有高质量的综合书目数据库和方便的图书检索系统,可通过不同的途径向读者推荐图书,也是国外读者购买图书的主要渠道之一。因而,通过对该网《论语》译本的销售情况展开调查,我们可以在很大程度上了解《论语》英译本的海外出版与接受情况。本文同样以2016年12月31日作为调查的时间截点。

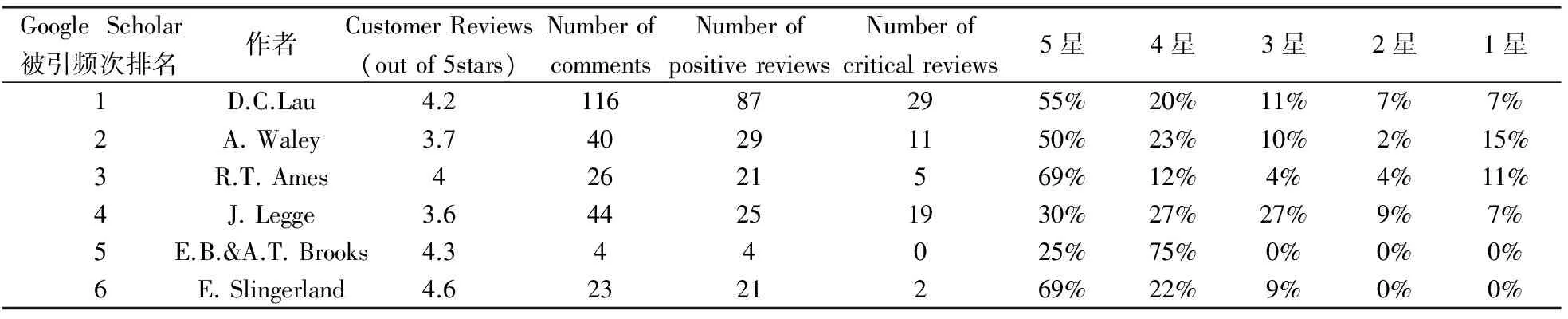

通过检索高被引译本在亚马逊图书网上的销售情况(表2),得出译本的销售排名依次为:刘殿爵、理雅各、安乐哲、爱德华·斯林格伦德、阿瑟·韦利和白氏夫妇。从排名的对比可以看出,刘殿爵、安乐哲译本的被引热度和销售情况基本保持一致,均处于排名前列;阿瑟·韦利、白氏夫妇译本的销售情况相对于被引热度有所下降,其中以阿瑟·韦利的译本最为明显;理雅各、爱德华·斯林格伦德译本的销售情况较被引热度有所上升。因此,学术热度和销售热度均最高的译本为刘殿爵译本。

图书的评价反馈往往是传播效果最为直观的体现。亚马逊图书网对反馈评价(Review)的监控和管理非常严格,其星级的最终计算重“权重”而非“数量”。评价时间越早,有效(Helpful)点击数量越多,所评星级在最终星级计算中所占的权重就越高,杜绝了短时间内“刷星”的嫌疑,具有更高的可信度与权威性,能够较为客观地衡量一本书的内容价值与传播效果。[3]60-64由于评星往往跟随评价同时提交,评星人数就代表了较认真读者对书籍的反馈情况。统计结果与销量和星级评价的结果基本符合。

表3 Google Scholar高被引《论语》译本在Amazon的评价

表3展示了各译本获得的评论数和评分情况。其中评分排序依次为:爱德华·斯林格伦德、白氏夫妇、刘殿爵、安乐哲、阿瑟·韦利、理雅各。值得关注的是,爱德华·斯林格伦德、刘殿爵和安乐哲的译本,无论从销量还是总体评价上来看,均很出色,值得深入分析与总结。

汇总各译本的正负面评价,大致情况如下:刘殿爵译本便于快速阅读,思想犀利,翻译符合读者需求,可读性好,但部分读者认为其中关于同一表述有许多重复的句子;理雅各译本篇幅短小,翻译规范,通过电子版的媒介展示效果不错,但部分读者认为该译本中有些语言表达让英语为母语的人感觉有些尴尬,有的翻译还出现脱节的现象;安乐哲版的《论语》思想独特,哲学意味浓,但部分读者认为出版很失败,有些翻译也比较古怪;爱德华·斯林格伦德的翻译非常有趣,清晰易懂,译本价格也合理,但译文有些地方令人困惑。阿瑟·韦利的译本思想独特,富有哲学意味,可以满足读者对中国文化了解的需要,且不易被误导,但有的读者认为该译本有翻译错误,印刷粗糙,语言太干,过于朴实,且脚注太多;白氏夫妇的译本翻译精妙,有相当独到的见解,但也有读者认为其翻译太学术化。此外,我们也从评论中发现,读者购买《论语》译本,多是出于对中国文化的好奇,或对中国历史和哲学的喜爱,以及学术研究的需要。

二、《论语》英译本海外传播和销售存在的问题

我们通过Google Scholar数据库对当前《论语》各英译本的流传程度和学术关注度进行统计分析,并利用亚马逊图书网站,对受关注度高的译本的销售情况和读者评价进行了调查和梳理。从上述结果可以看出,《论语》在海外有一定的读者群体和阅读市场,各英译本的接受和认可度也存在差别。在“中国文化走出去”的大背景下,我们总结了《论语》英译本对外传播和销售中存在的一些问题,具体如下:

(一)《论语》英译本销量有待提高

亚马逊图书网站根据图书的内容进行分类,每本书根据分类方式不同可能被分在不同的类别中。根据亚马逊图书网站的数据,《论语》英译本的销量排名在“东方宗教和宗教经文”分类、“中国文学”分类、“东方哲学”分类中均不够理想。

以前面提到的知名译本中销售情况最好的刘殿爵译本为例。在“东方宗教和宗教经文”分类的书目里,刘殿爵《论语》译本销量(销量总排名#62056)要远低于《道德经》(销量总排名#3607)的销量。与“东方宗教和哲学”分类书目中排行第一的印度宗教哲学书“Autobiography of a Yogi”(销量总排名#2256)相比,也有很大差距。此外,刘殿爵译本在“中国文学”分类中排名第14位, 在“东方哲学”分类中排名第638位。

论语作为中华典籍中的代表性经典著作,在国外的传播和销售情况与其在文学和哲学方面的地位不相匹配,这值得我们深思。

(二)销量较多的译本多出自国外译者和国外出版社

从销量排行来看,销量较好的除了刘殿爵的《论语》译本以外,其余多是国外汉学家的译本。各译本的出版社均为国外出版社,如Penguin(刘殿爵译本),Ballantine(安乐哲译本),Trübner &Co(里雅各译本),Hackett Publishing Company(爱德华·斯林格伦德译本),Columbia University Press(白氏夫妇译本),George Allen & Unwin(阿瑟·韦利译本)。从这个层面来说,国内很多知名译者和出版社未能在推动中国传统经典文化在对外传播方面发挥出良好的作用。我们在开设孔子学院、进行汉语教学、对外进行文化传播时,也需要关注到中国传统典籍对外传播的“国产化”问题,需要引导和支持国内译者和出版社在该领域有所突破,逐步走上中国典籍英译的国际舞台。

(三)从读者反馈的情况来看,译本层面仍有较大提升空间

虽然目前《论语》英译本数量众多,但这些译本未能针对特定的读者满足不同层次人群的阅读需求。因此,在译本的改进和创新方面,仍有许多需要考虑和完善的工作。

通过综合分析亚马逊图书网站的读者评论,我们发现现有的知名译本仍存在的不足之处主要有:一是部分译本缺乏历史、文化和其他背景信息的介绍,比如孔子的生平介绍、《论语》的历史地位及其在中国社会中的重要价值等,导致读者未能构建起宏观的对中国历史与文化的认知,从而影响了交流和传播的效果。二是部分译本对一些晦涩难懂的概念和有争议的观点,在翻译中没有做适当的诠释和备注,使海外读者在阅读过程中遇到了困难,从而增加了理解成本,降低了阅读兴趣。三是缺少针对非专业读者或快速阅读者的译本。此类译本应简明扼要、通俗有趣,能生动形象地展示中国文化与哲学的故事。

三、提升《论语》英译本在海外传播和销售的对策

推动《论语》“走出去”是一个系统性工程,不仅涉及翻译策略与方法,更涉及英语世界出版传播平台的打造,译者与中介的选择、翻译模式、专业文学期刊与机构的评论等因素,需要加强统筹规划,出台有针对性的举措。

(一)受众角度:结合实际需求,丰富译本类型

在翻译过程中,译者的主体性无可厚非,但一个译作的好坏,最终还须接受消费者(即读者)的检验。由于典籍翻译的最终目的是进行文化交流和传播,因此翻译的内容需要被西方读者接受、认可,才能达到儒学西传的目的。在翻译的过程中,译者应充分考虑受众因素,针对不同的读者群体,采取不同的翻译策略。

根据国内学者的实证研究[4]410-414,《论语》英译本的读者大致可分为两类:第一类为国内外的学者及英语学习者。学者常对译本进行翻译技法分析,或对不同译本进行比较研究,其最终目的也是为典籍英译提供专业建议,提高译本质量和接受度。学习者则从英汉对比、语言习得的角度出发,主动阅读《论语》英译本,以提高英语水平和翻译能力。这部分人群是相对固定的。第二类是对中国文化感兴趣的海外读者,他们想通过阅读《论语》来了解儒学,了解中华传统文化,了解东方国家。这部分人群是“潜在”“灵活”的《论语》受众。我们要针对这一读者群的需求,采取有针对性的措施,迎合他们的口味,在有效传播中国传统文化的同时,为非专业读者提供可以快速阅读、通俗有趣、形象生动的译本。政府亦可考虑在国家图书奖上增设《论语》或者典籍专项,奖励杰出的译者和译本,借此大力扶持各大出版社推出更多更好的《论语》英译本。

(二)译者角度:开辟中西合作,重视翻译中介

在译者方面,西方汉学家与中国译者这两类人各有特点。汉学家精通并热爱中国语言文化,能在翻译中考虑中西差异,对英语语言的把握更为娴熟,且与主流刊物及出版机构保持良好的沟通,但他们对汉语的把握及对中国文化的了解往往比较有限;中国译者对中国哲学与文化的理解和认识更为精准,对中国文化对外传播更为热衷,但对目标语境和读者的认识通常不够全面、深刻。因此,单纯依靠任何一方,都难以圆满完成“中国文化走出去”这一庞大的系统工程。

我们应鼓励“西方汉学家+中国译者”的合作模式,既可以防止西方汉学家对中国哲学与文化的误读,又可以充分发挥西方汉学家的优势,同时也有利于中国译者融入国际翻译的大舞台。在这一模式下,译前的文本选择与解读、翻译过程,以及译后的编辑与出版流通等环节都保持畅通,可最大限度地保证英译作品在目的语环境中的接受性和传播效果。

同时,需要重视连接译者与出版机构的翻译中介。翻译中介主要包括版本经纪人、出版经纪人及作家经纪人等中介人才。他们熟悉欧美市场图书的策划及出版营销环节,已探索出成熟的市场运营模式,应充分发挥他们在“中国文化走出去”过程中的重要作用。[5]55-58

(三)渠道角度:多元化《论语》英译本海外传播渠道

为了提高《论语》英译本的国际传播效果,我们不仅需要深入掌握读者需求、建立专业高效的译者团队,还需要充分利用英语世界的出版传播渠道和多种传播手段。

首先,要依托国外出版社,做好传播工作。国外一流出版社了解国外读者的需求和阅读习惯,出版发行的英译本能瞄准潜在的读者群,迅速进入西方的主流销售渠道,使译本得到有效传播。国外出版社主要分为大学出版社和大众出版社两类,前者主要由中国研究专家及海外华裔学者团队构成,读者多为热爱中国文学和文化的知识分子,后者的营销对象主要是西方的普通读者。因此,在寻找国外出版社时,要定位《论语》英译本的读者人群,继而选择恰当的合作方。

其次,作为“中国文化走出去”的典型代表,《论语》英译本在对外传播时亦要担负起“开拓路径”的作用,努力构建国内外传播平台合作共赢的新机制,力争形成由中国政府机构出资、国内外出版机构自主协商翻译项目并按照市场化运作方式进行出版的模式。要加大与国外出版社的合作力度,或使用资本手段兼并或收购国外图书出版社,采用面向西方的图书策划、组稿、译者挑选、编辑、审稿、制作与出版模式,向各国销售成书,以优化资源配置,共享全球出版资源,促进中国文化的传播。对国外的传播平台,要实现从“选择依托——合作共赢——掌控使用”的转变,使国内外传播平台进行深度融合,共同推进《论语》英译本的传播。

最后,在传播手段的使用方面,要充分发挥译本评论和学术研究的作用。针对普通读者,可通过电视、网络、报纸等渠道发表关于《论语》译本的评论,加强亚马逊图书网站等主流图书购买平台对《论语》英译本的推介,吸引他们去关注和阅读这些译本。针对专业读者,可通过促进国内外文学研究界的合作,组织和举办中国译作研讨会,发起中国译者与英美译者的对话,吸引更多学者关注《论语》及其英译本,以促进译本的海外传播。同时,要加强学术引领,让中国的《论语》译者主动发声,改变国外译者“一家独大”的局面,逐步形成由中国译者占主导的典籍外译体系,通过积极评论中国译本的优势和特色,扩大其海外影响力。

(四)环境角度:紧抓历史机遇,加强谋划布局

纵观《论语》的对外交流与传播的历史,大致可以分为以下几个阶段:第一阶段,1809年至1895年,这一时期《论语》主要依靠传教士进行翻译和传播,他们往往从基督教角度对《论语》进行阐释,企图用东方哲学证明基督教教义的合理性与普适性;第二阶段,1898年至1979年,《论语》翻译的主要目的发生了转变,主要在于文化交流,而不是宗教同化,在此阶段,有很多中国学者加入到《论语》英译的事业中来;第三阶段,1980年至20世纪末,这个时期是对《论语》重新审视和重新翻译的阶段,产生了很多新的译本,尤其在中国大陆,也有很多译本开始流行和被研究;第四阶段,20世纪末至21世纪初,伴随着我国经济的崛起,中华文化开始面向国际传播,步入文化输出和向文化强国迈进的转型期。

随着中华民族伟大复兴目标的提出,文化复兴逐渐成为我国传统文化研究和对外交流的重要任务。习近平总书记指出:“一个国家、一个民族的强盛,总是以文化兴盛为支撑的,中华民族伟大复兴需要以中华文化发展繁荣为条件。文化的繁荣发展是一个国家最深沉的软实力,是一个国家综合国力的重要组成部分。”习近平总书记高度概括了“文化兴盛、文化繁荣”在历史转型中的作用与意义。民族复兴,需要文化兴盛、文化繁荣。

据国内学者粗略统计,在整个20 世纪,中国总计翻译、输入了约10 万种西方图书;但是西方翻译、出版中国的著述还不到1000种。[6]212-229这对我国文化工作在新的历史时期提出了新的要求。《论语》作为经典中国文化的代表作品,对外交流与传播应紧随中国文化对外输出的浪潮,并结合国家战略和文化政策,加强谋划,配合国家经济输出、技术输出、文化输出的总体布局,充分利用教育培训、学术研究、对外援助等各种机遇,加大宣传与推广,充分提升中国传统文化对世界文化的影响,为实现文化复兴梦、民族复兴梦奠定坚实的基础。

[1]杨牧之.国家“软实力”与世界文化的交流——《大中华文库》编辑出版启示[J].中国编辑,2007(2).

[2]Anne-Wil Harzing, Ron van der Wal.“Google scholar as a new source for citation Analysis” [J]. Ethics in science and environmental politics, 2008(8).

[3]张岩,何珊,梁耀丹.中国主题图书海外销售状况分析——以亚马逊“中国书店”数据为基点.[J]. 中国出版,2017(7).

[4]张阳. 中华典籍海外读者市场的生态解读及启示——以亚马逊《论语》英译本为例. [J]. 浙江理工大学学报,2013 (3).

[5]刘立胜.中国文学英译本海外传播现状与对策研究——基于亚马逊网上书店英译本的统计分析.[J]. 中国出版,2017 (6).

[6]王岳川. 新世纪中国文艺理论的前沿问题[J]. 社会科学战线,2004(2).