绿色发展建设美丽中国典范城市的成都规划探索

王 玲, 王 纲

(1.成都市规划设计研究院,四川成都 610041;2.四川省辐射环境管理监测中心站, 四川成都 610000)

成都市作为四川省的省会城市,其实早在2003年左右就开始了对绿色城市的建设探索,通过总体规划、专项规划等层面,筑牢生态本底、优化生态廊道、增加生态斑块,助力成都市的绿色发展。

1 筑牢生态本底

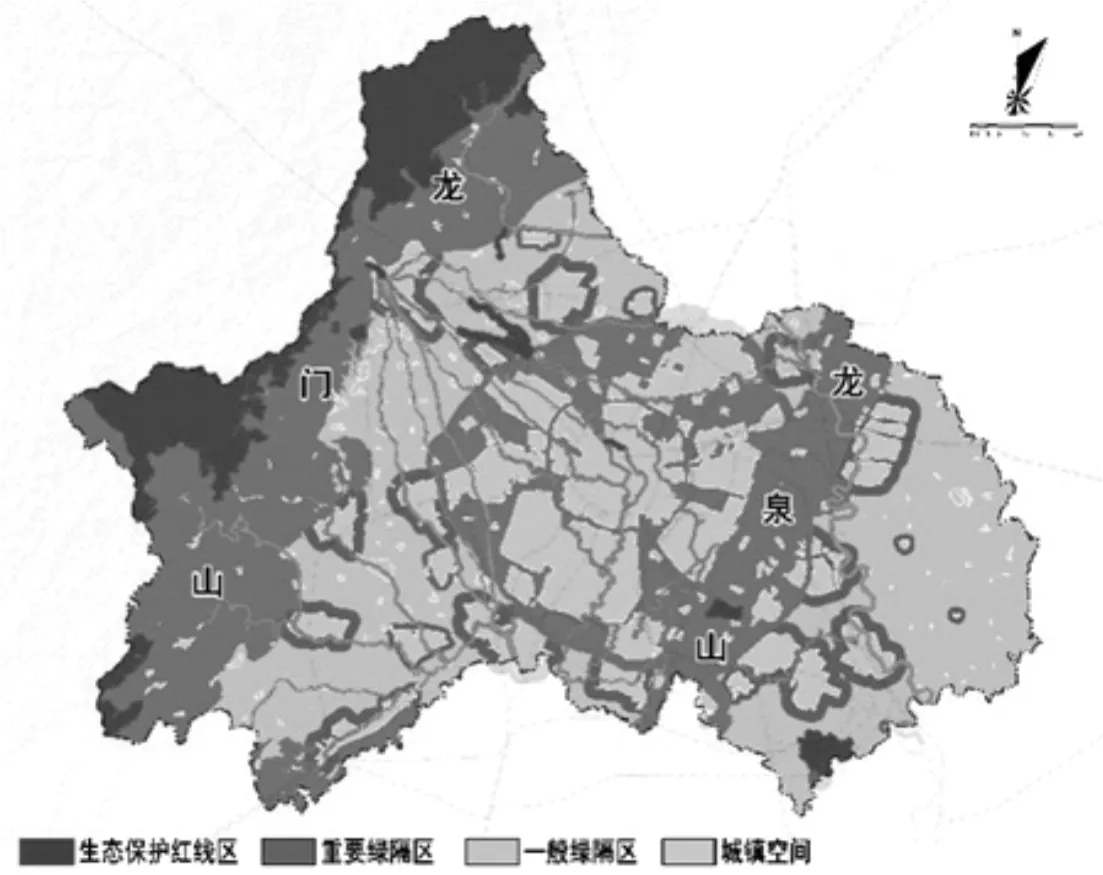

成都市由岷江、沱江两江环绕,龙门山脉、龙泉山脉两山环抱,生态空间占市域面积的70 %以上,拥有良好的生态本底。为进一步筑牢成都生态本底,构建类型多样、功能完善、布局合理、覆盖全域、贯通城乡的生态系统,编制了《成都市生态系统控制规划》、《成都市生态保护总体规划》等市域总体层面的生态保护规划,确定了“两山、两环、两网、六片”的市域生态格局,两山即龙门山与龙泉山,两环即都市核心区生态环、双核郊野公园环,两网即岷江水系网与沱江水系网,六片即市域范围内六个生态隔离区(图1)。

图1 成都市域生态格局

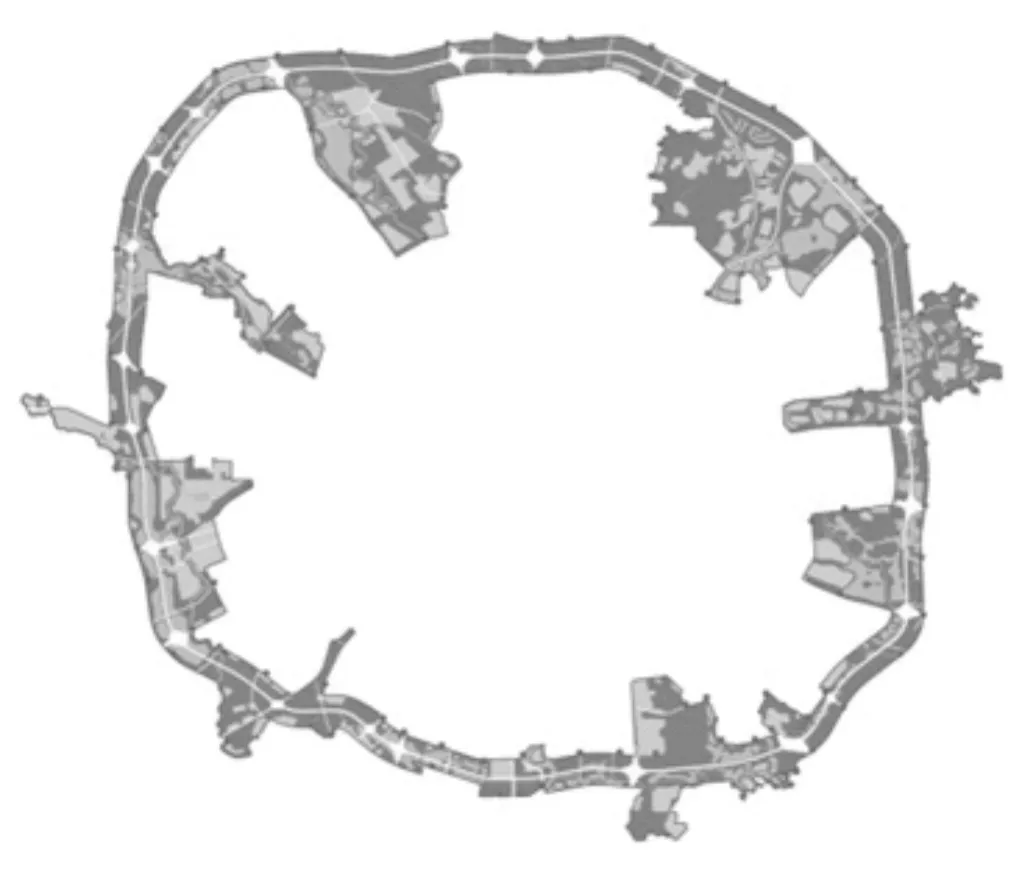

为了进一步筑牢生态本底,确保生态价值的发挥,在市域范围内,根据资源承载力与发展需求,划定城镇开发边界,划定生态、生产、生活等“三生”空间,同时明确生态管控分区,从功能控制、边界控制、总量控制、安全控制、建设控制和形态控制等方面,分区明确管控要求(图2)。

图2 成都市域生态管控分区

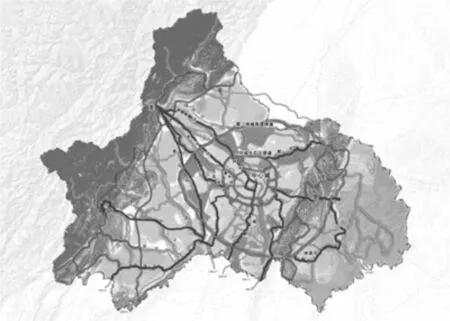

《成都市美丽宜居公园城市规划》及《成都市美丽宜居公园城市规划建设导则》围绕五个方面建设美丽宜居公园城市,包括:锚固自然生态本底,构建“山水田林城”公园城市总体格局;构建全域公园体系,塑造“城园相融”的公园城市大美形态;转变经济组织方式,形成人、城、境、业和谐统一的公园城市发展模式;打造天府文化景观体系,彰显人文荟萃、特色鲜明的公园城市文化魅力;完善服务支撑体系,营造全民共享、高效便捷的公园城市宜居环境。规划已不仅局限于生态体系的构建,而是从产业、城市、文化、配套等多方面支撑生态文明建设,多层级夯实生态本底,营造美丽宜居公园城市(图3)。

图3 市域格局效果

2 优化生态廊道

在市域生态格局的基础上,加强对生态廊道的搭建并进行有效控制,促使生态系统发挥最大功效,历年来编制了《成都市环城生态区总体规划》、《成都市绿道系统规划》、《环城生态区天府绿道总体规划》、《成都市“宜居水岸”规划》等。

环城生态区作为成都市最重要的一条生态廊道,2003年在《成都市城市总体规划》方案中予以明确,即在中心城区内建设用地之外规划了198 km2郊区农村用地,同年编制了《中心城非城市建设用地规划》,对198地区进行了首次专题研究。2012年,198地区正式更名为环城生态区,并编制《环城生态区总体规划》,将历年规划的研究成果纳入法定总体规划,进一步明确环城生态区的定位和功能,确定了133 km2生态用地的下线,规划了以“6湖8湿地”为核心的生态湖泊水系。为了进一步加大对环城生态区的管控力度,还深入编制了控制性详细规划及实施方案,并将环城生态区的规划建设和保护上升到法的层面,出台《成都市环城生态区保护条例》,对区内规划控制和土地利用管理、生态环境建设和保护等方面均进行了明确规定。2014年4月开始,对环城生态区开展勘界定标工作,进一步明确了环城生态区生态用地的边界,便于接受公众的监督,保障环城生态区生态用地的永续存在(图4)。

图4 环城生态区第一批界标点位示意

为了进一步发挥生态廊道作用,串联市域生态斑块,共同筑牢生态本底,以环城生态区主干绿道作为枢纽,规划沿锦江形成一条200 km的绿色发展主轴,顺龙泉山与龙门山两山的旅游资源形成生态旅游绿道,绕三环路、环城生态区、二绕郊野绿带形成三环绿道,同时依托市域七条绿道构建展示天府文化、引领区域发展,兼具旅游、休闲、康体、生态等功能的复合廊道,构建“一轴、两山、三环、七廊”的天府绿道体系(图5)。

图5 天府绿道体系

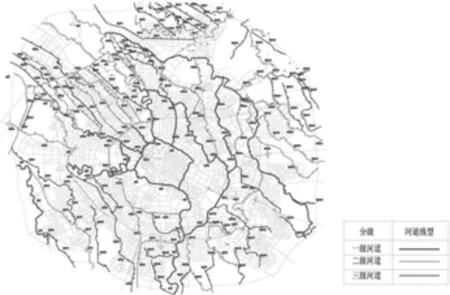

同时,围绕中心城区宜居水岸工程,推进市域水网水系滨水生态廊道建设,提升滨水两岸绿化,实现滨水增绿,达到水系“绿通”,制定出台“宜居水岸”技术导则,对河道廊道设计、建设、管理工作提供技术支持。将中心城区河道划分为一、二、三级治理级别,主要针对清水治水、滨河游道、景观驳岸、景观节点、景观元素、植物景观等方面进行指引(图6)。

图6 中心城区河道治理分级

3 增加生态斑块

在夯实生态本底、优化生态廊道的同时,成都市提出通过公园的建设,增加生态斑块的数量。

由于新一轮总规将成都市空间格局由原来的“两山夹一城”调整为“一山连两翼”,龙泉山的总体定位也有原来的生态屏障升级为“世界级品质的城市绿心”,成为市域范围内最重要的生态斑块。《龙泉山城市森林公园总体规划》中,提出将龙泉山作为城市森林公园进行整体打造,根据生态敏感性评价,将龙泉山分为山脊区域、半山区域即山前区域三个区,旨在明确分级管控,提高生态效益。其中,山脊区域作为生态核心保护区,以原生生态系统培育、建设为主,通过植树造林,提高自身水土保持能力;半山区域为生态缓冲区,以都市休闲农业进行的生态建设为主,通过整治现状小型湖泊,规划新增人工湖、堰、塘,整体提升蓄水保水能力;山前区域作为生态游憩区,以绿化景观建设和游憩活动为主,通过山前区域的沟渠、塘、湖进行蓄水净水,打造水景观。

同时,规划新增一批综合性公园、湿地公园、郊野公园,增加公园绿地数量、完善公园绿地功能,形成完善的公园绿地体系。规划至2022年,全市新增1000 m2以上的公园绿地400个(含公园、郊野公园、湿地公园、小游园、微绿地等),建成功能完善、设施齐全、品质良好的湿地保护建设项目或湿地公园29个,实现“300 m见绿、500 m见园”。为了更加规范绿地建设标准,制定出台《成都市中心城区小游园、微绿地建设导则》,对绿化建设原则、面积和用地比例、植物选用标准、配套设施等均作出了相应的规定。

4 结束语

成都市在绿色发展建设中按规划开展了大量的建设工作,包括环城生态区中的锦城湖湿地、白鹭湾湿地、青龙湖以及锦江198Lohas绿道、三环路熊猫绿道等等,均取得了较好的效果。当今,站在历史新起点的成都,再次勾勒出城市绿色发展的新路线图,牢固树立“绿水青山就是金山银山”的新理念,以国家生态文明先行示范区建设为统揽,将从绿色产业、绿色交通、绿色发展机制等方面多措并举。作为规划工作者,下一步还需要加强绿色发展规划管控,加快落实绿色发展的机制体制,推动成都绿色发展建设美丽中国典范城市。