见“树木”,更要见“森林”

陈筱琴

在中年段的阅读教学中,教师普遍重视关键词语和句子的教学,让学生联系上下文理解词句的意思,体会课文中关键词句在表达情意上的作用,但是,对于文本各个自然段之间的联系却很少关注。有时,文本各自然段之间藏着很多关联、秘密,而这些关联、秘密不是仅靠词句教学就能发现的,需要教师有一双慧眼,引导学生寻觅、发掘出文本各自然段之间的内在联系,去揭开这些秘密。这样的教学,学生不仅能见词句之“树木”,还能见段篇之“森林”,不但理解了文本看得见的内容,还能了解蕴藏于文本中的言语形式。

一、发现内容上的“上串下联”

《每逢佳节倍思亲》的教学片段:

(出示:一年一度的重阳节又到了。一大早,大街上便热闹起来。人们扶老携幼,兴高采烈地去登高游玩。王维看着家家户户欢度节日的情景,更加思念家乡的亲人。

王维想,以前在家乡时,每逢重阳节,总要和兄弟们头插茱萸,手挽着手去城外登高远眺。大家欢聚在一起,是多么让人高兴啊!如今我们却天各一方,不能相会……此时此刻,兄弟们一定也在登高聚会,西望长安,思念着我呢。)

师:看到课文题目的时候,我们就知道“佳节”的意思是美好的节日,第1自然段的哪些描写让你感受到了重阳节的美好呢?

生:“扶老携幼”说明一家人都去了。

生:我从“兴高采烈”感受到大家玩得都很开心。

生:我从“登高游玩”体会到节日的美好。

师:这样的日子里,王维为什么更加思念亲人呢?

生:街上都是一家人团聚着去登高游玩,而王维却是一个人孤身在长安求学,“独在异乡为异客”。

师:那么,大家这样的幸福王维有过吗?认真读读第2自然段,找找看。

(生自读第2自然段,边读边思考。)

生:有,街上人“扶老携幼”,王维也和兄弟们一起“手挽着手”。

生:我也找到了,街上人“兴高采烈”,王维和兄弟们是“欢聚在一起”。

生:街上人“登高游玩”,王维也去“登高远眺”。

(出示:扶老携幼兴高采烈登高游玩手挽着手欢聚一堂登高远眺)

(指名读,生齐读。)

师:一样的重阳节,一样的快乐,同学们发现有什么不一样吗?

生:第1自然段写王维看到的,而第2自然段写王维想到的。

生:第1自然段写现在的情景,而第2自然段写过去的情景。

师:对,上面写王维看到的别人的现在,而下面则是写王维想到的自己的过去。那现在的王维和家人呢?下面请同学们在第2自然段中找一找相关的语句。

生:他们现在是天各一方。

生:王维更加思念家乡的亲人。家乡的兄弟也一定登高聚会,西望长安,思念着王维。

在上述教学片段中,教师引导学生经历了神奇的“发现”之旅。“大家这样的幸福王维有过吗?认真读读第2自然段,找找看。”这一问题就将两个自然段有机联系在了一起,培养了学生在文本的不同自然段中提取关键信息的能力。而“找一找相关的语句”看看“现在的王维和家人”则让学生真正在文本中走了一个来回。这样在自然段之间上串下联的教学,既让学生对文本的理解更加深入,又很好地培养了学生的思维能力,而这思维能力就是学生语文核心素养的重要组成部分。

二、发现写法上的“求同寻异”

《我应该感到自豪才对》的教学片段:

(出示:第二天小骆驼跟着妈妈走进了茫茫的大沙漠。妈妈指着脚下松散的沙子,对小骆驼说:“多亏我们的脚掌长得又大又厚,如果我们的脚也像小红马那样,陷进沙子里怎么拔得出来呢?”他们走哇,走哇,走了很远很远。望着无边无际的沙漠,小骆驼担心地问妈妈:“再走下去,我们饿了怎么办呢?”妈妈说:“我们背上的这两个肉疙瘩叫驼峰,里面贮存着养料,足够我们路上用的了。”

说话间,一阵风沙铺天盖地刮过来。妈妈让小骆驼俯下身子,闭上鼻孔和眼睛。一会儿,风沙过去了,小骆驼的鼻孔和眼睛里没进一点沙子。)

师:同学们把这两个自然段读一读,找一找在写脚掌、驼峰、鼻孔和眼睛的用处之前,作者先写到了什么?

生:我发现写到了沙漠。

师:为什么呢?

生:因为这些用处都是在沙漠中表现出来的。

生:我补充一下,在小河边,小骆驼的脚掌、驼峰、鼻孔和眼睛都被小红马说很难看。

师:下面同学们再认真读一读这两个自然段,看看作者在写脚掌、驼峰和眼睛时有什么不一样的地方。

生:我发现第1自然段中写脚掌和驼峰时都有妈妈的语言,而第2自然段中写鼻孔和眼睛时没有妈妈的话。

师:你真有一双慧眼。那大家说说看,为什么下面就没有写妈妈的话了呢?

生:我认为,通过上面两次妈妈的提醒,第2自然段中小骆驼已经自己能感受到了,不需要妈妈再说什么了。

师:你说的话太好了!小骆驼不但不用妈妈说,自己也会说了,谁来帮他说说看?

出示:

小骆驼说:“多亏______,如果 ______,_____?”

生:小骆驼说:“多亏我的眼睛有两层睫毛,如果也像小红马那样,沙子刮进眼睛里怎么弄的出来呢?”

在课堂教学中,一般教师的教学目标都是让学生了解小骆驼脚掌、驼峰、鼻孔和眼睛的用处,而抓住文中关键词语的理解就能很好地完成这一目标。“三个部位为什么要用两个自然段来表述?这两个自然段有什么联系和区别?”这些问题却很少被教师关注。在上述的教学中,教师捕捉到作者在两个自然段中写法上的一些特点。尤其是异同点的挖掘,直指本文的主要写作特色——人物语言,让学生用上文中“多亏”的句式完成填空,可谓一举两得,既让学生理解了文本内容,又让学生学习了言语形式,真正做到所谓的“言意兼得”。

三、发现结构上的“异中求同”

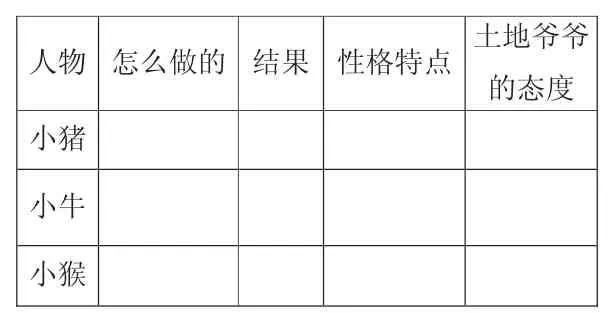

中年级的很多文本在结构上有着相似的段落。比如《蒲公英》《三袋麦子》《恐龙》等,抓住这些段落之间的联系,做到举一反三是教师经常使用的一种教学方法,而表格式的归类则是经常被使用的一种行之有效的操作方法。

以《三袋麦子》为例,就可以设计如下的表格:

人物 怎么做的 结果 性格特点 土地爷爷的态度小猪小牛小猴

这一表格的设计,可以让学生做到精学其中的一个,教会学生学习方法,迁移并举一反三。不过,在“反三”的过程中,教师也要善于发现作者在写作过程中运用了不同的写法。如在小猪“怎么做的”中,作者先写语言“开心地喊道”,再写动作“磨成面粉,做成了各种各样的食品”。而写小牛,则是先写心理“心想”,再写动作“搬到屋外透透风,晒晒太阳”。“小猪的说和小牛的想可以互换么?”这一问题的设计,就可以让学生体会小猪如果“想”就显得不是那么迫不及待了,而小牛换成了“说”则缺少了思考的过程。而在体会三个小动物的性格特点时,学生还要学会“异中求同”。我们一般都会归纳出小猪憨厚可爱、小牛勤劳节俭、小猴聪明能干。但是仅仅只有小猴“能干”吗?小猪能做“各种各样的食品”不也是“能干”么?小牛经常“把那袋麦子搬到屋外透透风,晒晒太阳”不依然是“能干”么?

教材所选课文都是文质兼美的佳作,好比是一只只漂亮的花瓶,给人以愉悦。但如果打成一堆碎片(只进行关键词句的教学),还有什么漂亮可言。每篇课文的自然段之间都存在着必然的联系,教师在教学时,不能只盯着词句教学,那样的教学就会显得支离破碎。“欲穷千里目,更上一层楼”,在引导学生理解了文本关键词句之后,教师还要继续引导他们发现自然段之间存在的内在联系,这样能让学生高屋建瓴,站得更高,看得更远。学生便能更清晰地了解文本的脉络与作者写作的思路,也能更好地学习作者的写作方法,真正做到“言意兼得”。