合肥都市圈城镇化质量的时空演变研究

李朝林,符田风,任志安,廖信林

一、引言

目前,新型城镇化的推进工作,是我国作为发展中国家的重点工作之一,也是经济转型的一种重要表现形式。城镇化的发展能够推进农村经济的发展,有利于地区的产业结构升级,提高产业的生产效率,推动经济转型的速度。新型城镇化要求城镇化不单纯是市辖区的发展,也要城乡统筹,城乡一体,和谐发展。都市圈作为城镇化体现的一个重要载体,也是城镇化发展速度的重要表现形式之一,它要求城市注重“城镇化质量”的提高,这个“质量”是多方面的,不是仅依靠城市化率来衡量城镇化水平的高低,而是从城市的发展质量,发展效率,城乡协调等方面综合衡量的“质量”。

合肥都市圈的提出,来源于安徽省政府在2006年首次提出了要建设“省会都市圈”目标,它地跨皖南、皖中、皖北三个城市带,是安徽省的中心。目前合肥都市圈包括:合肥市、芜湖市、淮南市、马鞍山市、滁州市、六安市六个地级市和桐城市一个县级市。经过十年的发展,合肥都市圈的建设已经上升到国家发展战略。合肥都市圈作为一个相对较为年轻的“都市圈”,研究它的城镇化质量,对于它的健康发展,以及未来的发展重点具有一定的指导作用。合肥都市圈新型城镇化的发展对于整个安徽省的新型城镇化推进也有一定的借鉴意义。

城镇化的相关研究一直是我国专家学者研究的热点问题。尚正永等学者用城镇化率这单一指标对安徽省的城镇化的发展进行了分析[1]。李江苏,贾兴梅从多维度,构建评价体系,分别对河南省和安徽省的城镇化的发展质量进行了研究[2-3]。随着研究不断深入,刘宝涛将城镇化与土地资源相结合[4]、李九一分析了水资源对地区的经济发展的支撑能力[5],分别探讨了探讨城市的可持续发展问题。研究方法主要有熵值法[6]、因子分析法[7]等,并开始广泛的运用GIS技术[8-11],更加直观的反应城镇化的时空演变。

考虑到合肥都市圈的研究文献较少,本文旨在研究合肥都市圈的城镇化质量的演变过程,为合肥都市圈的发展提供一定的建议。本文选用了熵值法作为测度的主要方法,对合肥都市圈的城镇化质量进行了评价,并且在此基础之上,又计算了差异系数和空间相关性,分别对都市圈内城镇化质量的发展、差异等进行了分析。

二、数据来源与研究方法

(一)数据来源

本文选取了2005、2010、2015年数据。考虑到地级市与县级市之间各个方面之间差异过大,且县级市数据缺失较多,所以本文在研究时除去了合肥都市圈唯一的县级市——桐城市。由于巢湖市在2011年撤销了地级市,将下属一区四县分别并入合肥、马鞍山和芜湖,所以本文2005、2010年数据来源于为七个地级市,2015年数据来源于六个地级市。其中城市发展质量,城市发展效率,城乡协调发展数据主要来源于《中国城市统计年鉴》及《安徽省统计年鉴》。

(二)指标体系的构建

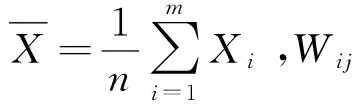

本文指标体系的构建,参考借鉴了相关研究城镇化文献的指标体系的建立,并进行了适当的更改,分成了城市发展质量,城市发展效率,城乡协调发展的准则层,使之更符合新型城镇化和谐发展,节约资源,城乡统筹的内涵,也更加适合合肥都市圈城镇化具体情况。建立在三个准则层之上的具体指标的选取,以代表性,规范性,系统性和可获得性的原则,选取了29个指标,构建了合肥都市圈城镇化质量综合评价体系极其权重(表1)。

(三)研究方法

1.熵值法

熵值法可以根据各项指标的差异程度,计算出各项指标的权重,得到处理过后的结果,然后再根据结果为综合评价提供依据。被广泛的应用于城镇化质量测度,本文也使用了熵值法对合肥都市圈城镇化质量进行测度。熵值法的主要步骤是:

(1)首先构建原指标数据矩阵:有m个城市,n项评价指标,形成原始指标数据矩阵X={xij},其中0≤i≤m,0≤j≤n ,xij为第i个城市第j个指标的指标值。

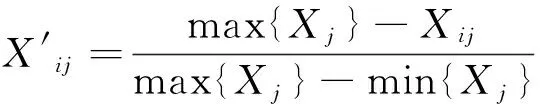

(2)采用Min-Max标准化,即离差标准化,对原始数据进行线性变换,使结果落到[0,1]区间。

(3)计算第i年份第j项指标值的比重:

(4)计算指标信息熵:

(5)计算信息熵冗余度:

dj=1-ej

(6)计算指标权重:

(7)城镇化质量综合评价得分:

(1)

式中:Xij表示第i个年份第j项评价指标的数值,min{Xj}和 max{Xj}分别为所有年份所有城市中的第j项评价指标的最小值和最大值,k=1/lnm,其中m为评价年数,n为指标数。

2.标准差

标准差(S)是反应数据离散程度的一项指标,S用来反应数据的相对差距大小。计算公式为:

(2)

其中Y0表示合肥都市圈内所有城市的城镇化质量的平均得分,Yi是第i个城市的城镇化质量。S越大则表示都市圈内各城市城镇化质量相对差距越大。

3.锡尔系数

锡尔系数(T)又称为锡尔熵,可以用来测度区域内的差异。计算公式为:

(3)

其中Pi为该城市人口数占合肥都市圈总人口的比重。其中T越大表示各城市的城镇化质量的差异越大,反之则越小。

4.全局空间自相关。

全局空间自相关又称全局莫兰指数I(GMI),用来衡量地区间集聚程度,其取值介于-1到1之间。计算公式为:

(4)

表1 城镇化质量综合指标体系及其权重

注:资料由本研究整理。

三、合肥都市圈城镇化质量时空演变的分析

(一)城镇化质量的变化

通过熵值法对2005、2010、2015年合肥都市圈内各城市的基础数据进行了进行了计算,得到了各城市的城镇化质量综合得分。从准则层三个维度来看,城市发展质量的权重波动较小,权重由0.6297增加到0.6626,到2015年基本维持不变为0.6621,在评价体系中稳定的充当主要维度;城市发展效率权重从0.2433不断减少,由0.1537又减少到0.1177,在城镇化质量的评价体系中权重下降明显;城乡发展差距的权重不断上升,由0.1271上升到0.1836,到2015已经增加到0.2202,地位明显上升。以2005、2010、2015年的数据,可以推断未来城市发展质量和城乡协调发展将在合肥都市圈城镇化质量的评价中起到主要作用。

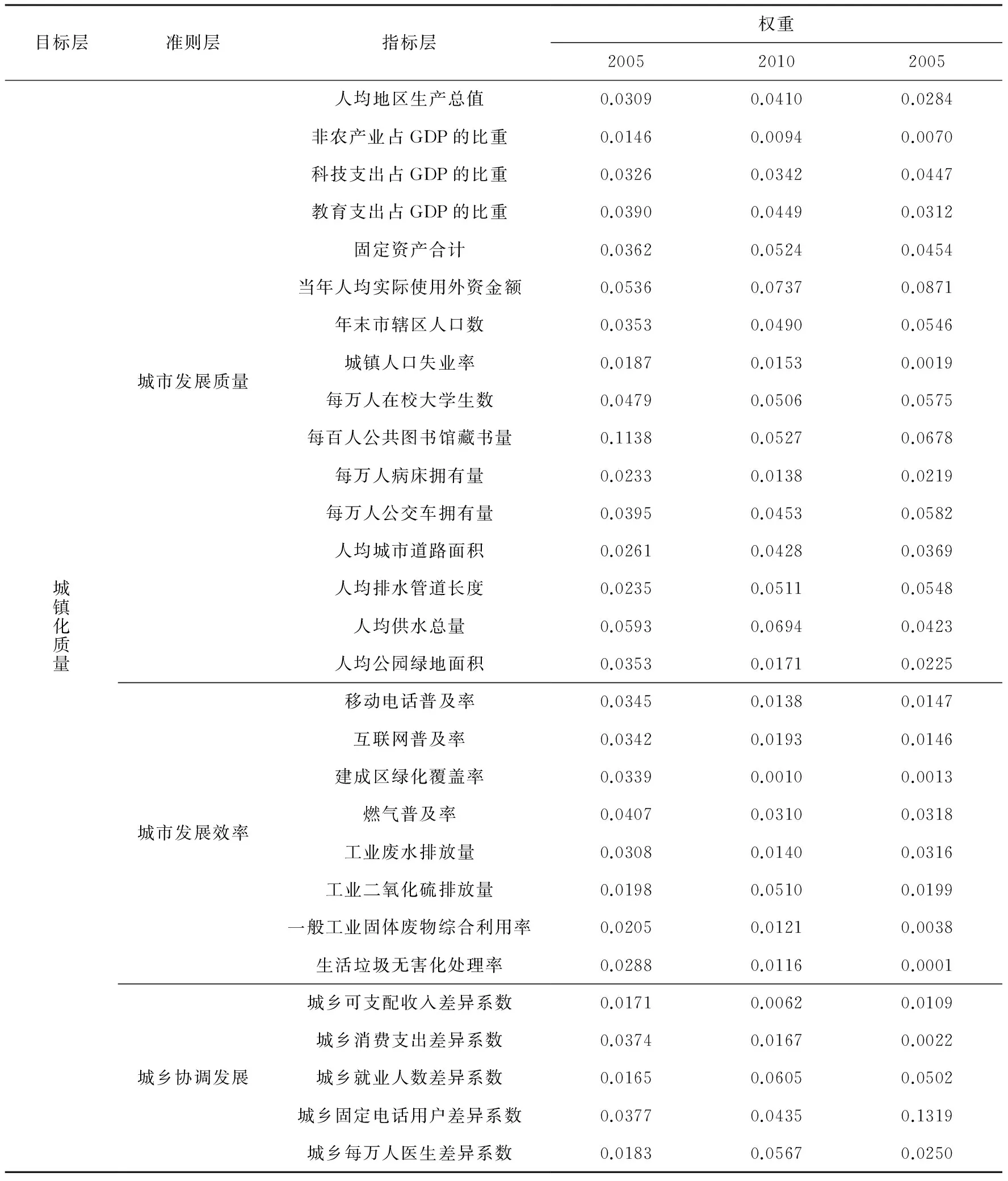

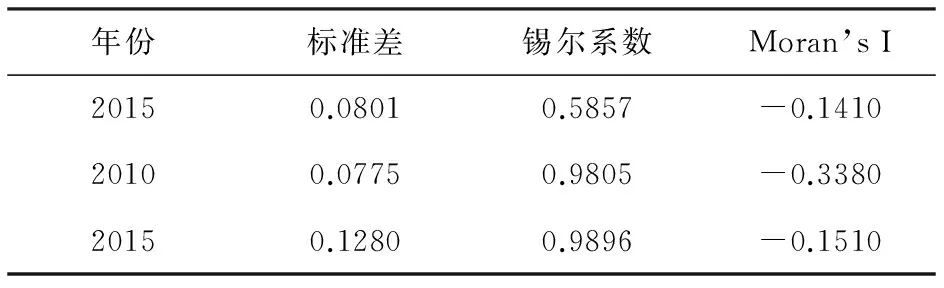

本文使用K均值聚类法进行聚类分析,将各年份的城镇化质量分为四级,以Arcgis软件将合肥都市圈具体分级绘制成图(图1)。因为合肥都市圈的城市较少,将其分成四个等级属于比较详细的分级,可以更加容易区分和表现出不同分级城市之间的城镇化质量差异。2005年城镇化质量各等级由高到底分别有2、1、3、1个城市,2010年由高到低分别有1、2、2、2个城市,2015年由高到低分别有1、2、1、2个城市,图1可以比较直观的看出各城市等级在不同年份的变化。合肥都市圈在2005-2015年,各等级包含城市变动不大,高质量和中高质量城市为合肥市、芜湖市和马鞍山市,中低质量和低质量城市为淮南市、滁州市、六安市和巢湖市。

图1 2005、2010、2015合肥都市圈城镇化质量空间格局变化注:资料由本研究整理

虽然分级变动较小,但是合肥都市圈内各城市的城镇化质量逐年提升,其中合肥市城镇化质量较高且上升速度快由2005年的0.3337上升到2015年的0.6069。马鞍山市在2005年以0.3350的城镇化质量略高于合肥市,但是上升速度相比合肥市、芜湖市慢,在2015年已经略微低于芜湖市的城镇化质量,分别为0.4503和0.4287。淮南市是唯一存在波动的城市2005年城市发展质量为0.1808,2010年上升到0.3053,但是之后出现负增长,于2015年下降到0.2688。滁州市城镇化质量上升最快,由2005年的0.1814上升到2015年的0.3619,增长接近2倍。六安市虽然为正向增长,但是上升速度缓慢,由0.1387上升到0.2147,仍为城镇化质量的最后一位。巢湖市由2005年的0.1819上升到2010年的0.2483,发展速度接近滁州市,但之后在2011年撤销了地级市,下属区和县分别并入了合肥市、芜湖市和马鞍山市。

表2 2005、2010、2015合肥都市圈城镇化质量差异分析

注:资料由本研究整理。

由(2)和(3)所列出的计算公式可以分别求出标准差和锡尔系数,如表2所示。对比2005、2010、2015年的各项差异数数据,标准差虽然在2010年略有下降,2015年上升到0.1280,表示了合肥都市圈的各城市之间的城镇化质量相对差距的扩大。同时锡而系数出现逐年上涨,由2005年的0.5857先上升到0.9805,后继续上涨到0.9896,表示合肥都市圈的各城市质检的城镇化之路的差异也在扩大。又分别对2005、2010、2015年的极差进行了计算,分别为0.1950、0.2349、0.3922,极差的连年上升也表示了合肥都市圈的城镇化质量的离散程度在上升。合肥都市圈的各城市之间的城镇化质量的从总体来看,差异是不断扩大的。

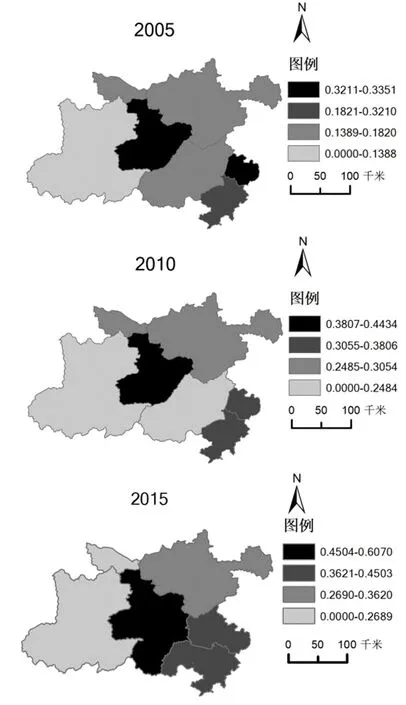

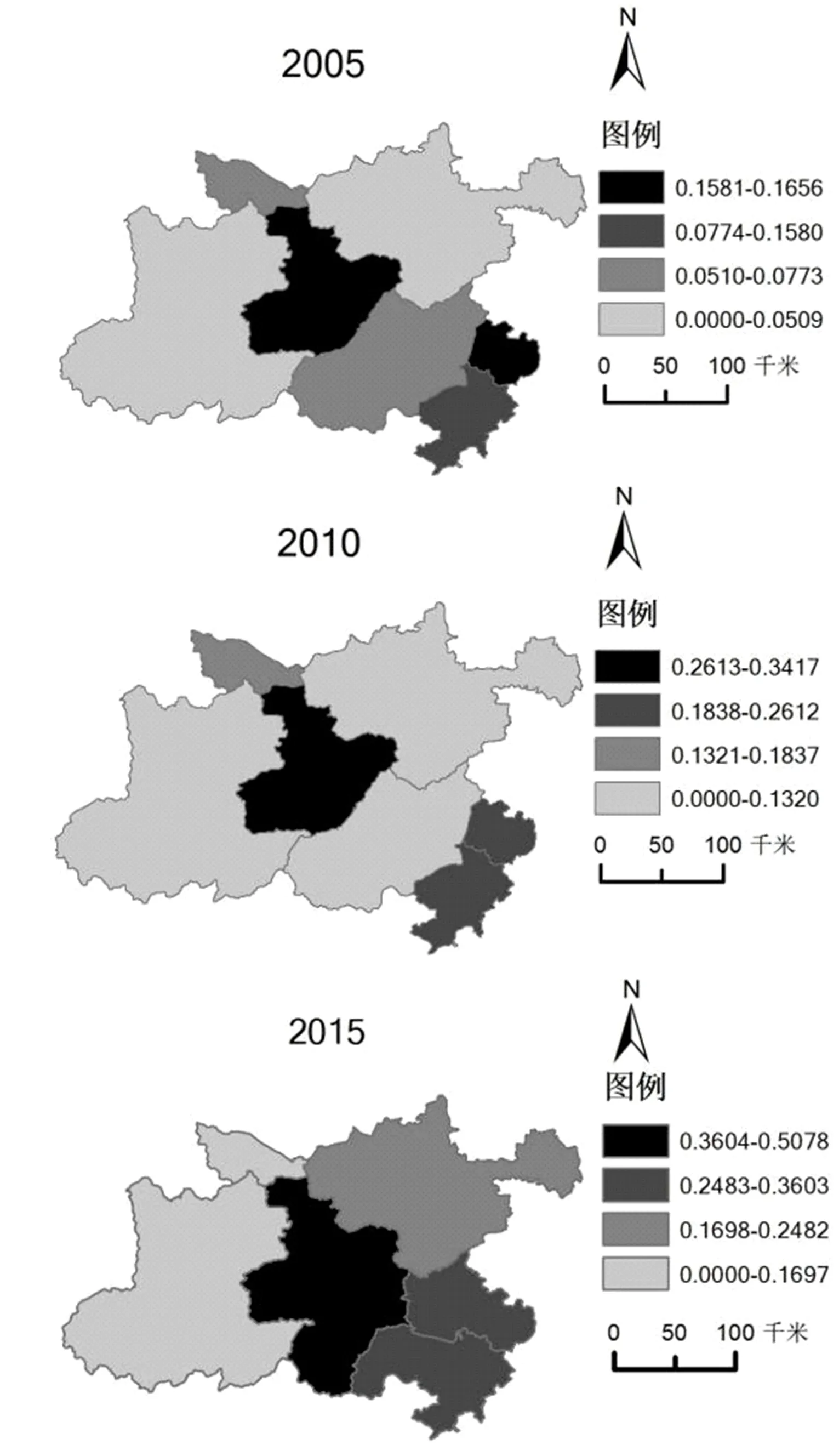

图2 2005、2010、2015合肥都市圈城市发展质量空间格局变化注:资料由本研究整理

(二)城镇化质量的空间格局变化

根据(4)所列全局自相关的公式,可以得到全局莫兰指数 I(表2)。莫兰指数I绝对值为0.1410,2010年上升到0.3380,2015年又下降到0.1510,但是由于合肥都市圈的莫兰指数I都为负,合肥都市圈一直都存在负的空间自相关。尤其在2010年,合肥都市圈的空间负相关性最高,2015年出现下降,但是系数仍高于2005年的水平。空间的负相关性,主要是因为城镇化质量的高值与低值相邻,从图1中看出合肥都市圈明显存在这种情况,具体表现为合肥市交界的淮南市、滁州市、六安市和巢湖市的城镇化质量较低,2015年负相关性出现下降的原因与巢湖市撤销地级市有关,合肥市与芜湖市和马鞍山市相邻,削弱了合肥都市圈的空间负相关性。说明了合肥都市圈城镇化质量水平高低错落,城镇化质量差异明显。也说明了合肥都市圈还未形成稳定的城镇化质量高值集聚区,还有很大的发展空间。

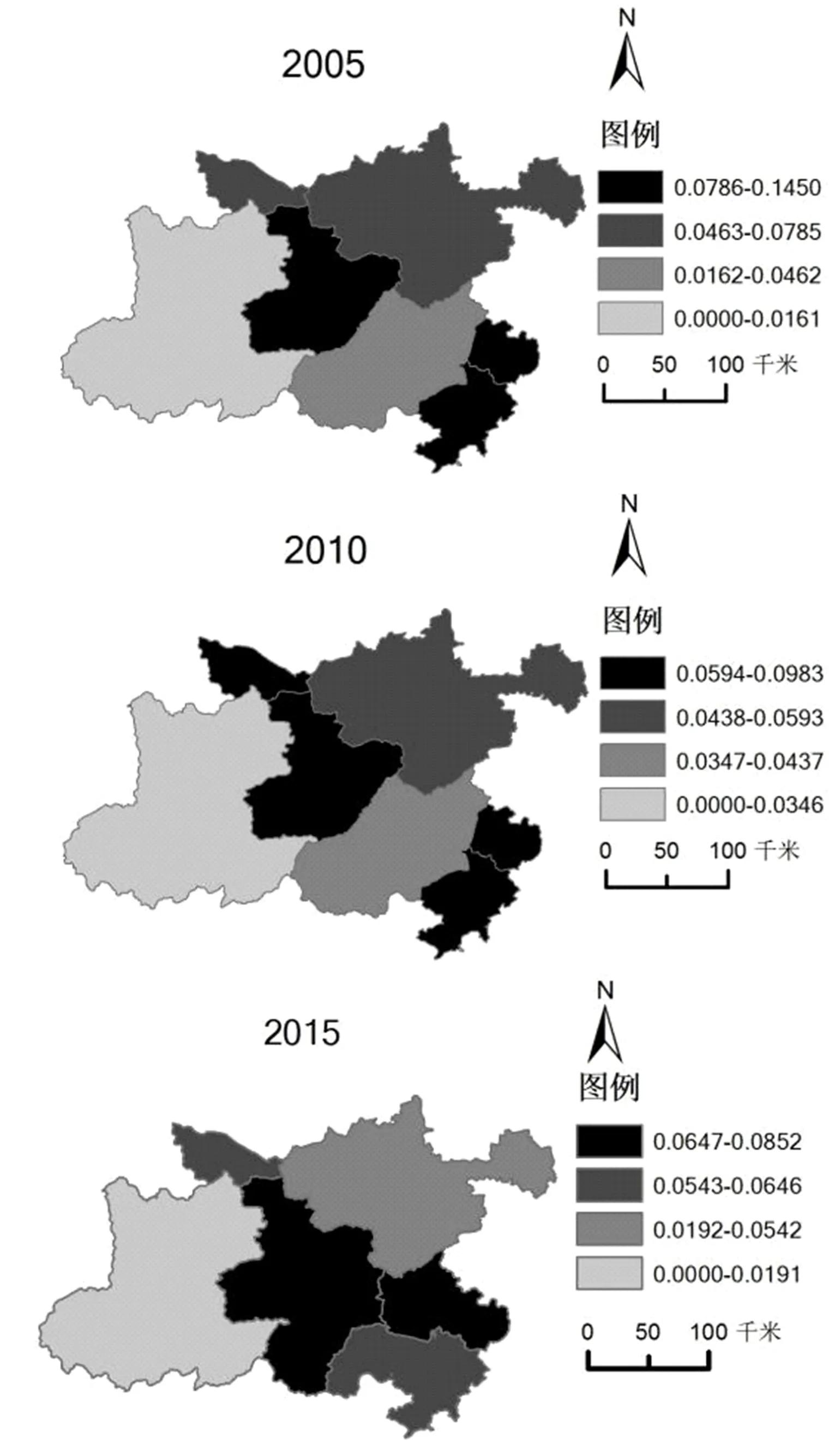

图3 2005、2010、2015合肥都市圈城市发展效率空间格局变化注:资料由本研究整理。

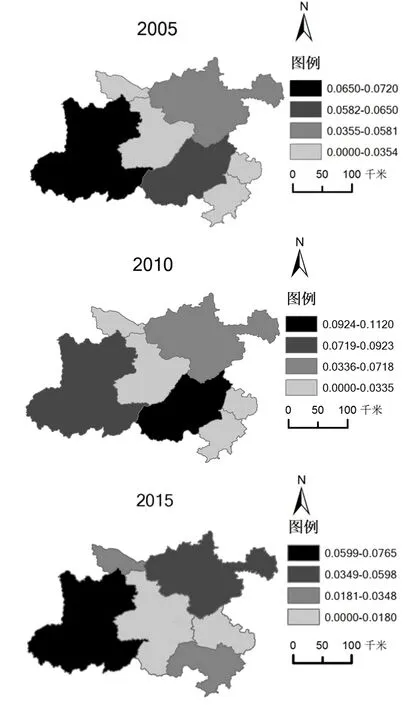

图4 2005、2010、2015合肥都市圈城乡协调发展空间格局变化注:资料由本研究整理。

继续用K均值聚类分析法对城市发展质量、城市发展效率、城乡协调发展进行分级,同样分为四级,可以得到图2、3、4。根据图1与图2、3、4的对比,根据城市发展质量、城市发展效率和城乡协调发展三个维度的权重,城市发展质量的提高对城镇化质量的作用最大,所以两者之间的对应关系也最强,特别的在2015年两者的城市分级已经完全一致,城镇化质量与城市发展质量也呈现出了同方向变动,两者的整体质量都在上升。合肥都市圈的高质量和中高质量城市发展效率的分级改变不大,但是整体发展效率却出现了下降,均值由2005年的0.0900,2010年下降到0.0713,2015年已经下降到0.0602,最高值也由0.1449下降到0.0851。城乡协调发展水平在2010年之后整体也出现了下降,但是仍高于2005年的水平。根据图2、3、4的对比,各城市城乡协调发展与城市发展质量、发展效率之间呈现出一种负相关,城乡协调发展高的城市六安市、巢湖市,城市发展质量和发展效率较低,城市发展质量和发展效率高的城市合肥市、芜湖市、马鞍山市,城乡协调发展的水平较低。

总体来看,城镇化质量的分级与城市发展质量与发展效率的分级相似,但是与城乡协调发展的分级相反。一般的,城镇化质量较高的城市,如合肥市、芜湖市、马鞍山市呈现出高、高、低的城镇化质量结构,而城镇化质量较低的六安市、巢湖市则呈现出低、低、高的城镇化质量结构,滁州市则各个维度都处在中等水平水平。淮南市比较特殊,城镇化质量较低,但是城市发展质量和城乡协调水平都较低,唯有城市发展效率较高。

四、城镇化质量时空演变的演变因素分析

根据合肥都市圈的城镇化质量评价体系的城市发展质量、城市发展效率和城乡协调发展三个维度,以及具体的指标的测度结果,对合肥都市圈的城镇化质量的时空演变的因素进行分析。

2005-2015年期间,合肥都市圈的城镇化质量处于稳步发展阶段。其中城市发展质量的权重和水平都得到了不小的提升。但是城市发展效率水平下降,权重也不断减少。城乡协调发展虽然权重不断提高,但是其水平在2010年之后却出现了负增长。原因是各城市将发展中心放在了城市发展质量的提升,城市的经济建设,生活质量,基础设施在这阶段得到了较快的发展。但是明显合肥都市圈的产业升级进度缓慢,对可持续发展不够重视,使得其水平和权重不断下降。城市的高速发展,与农村的缓慢发展,导致了城乡差距不断扩大,导致了都市圈整体的城乡协调发展都处于一个较低的水平。

合肥市、芜湖市、马鞍山市,依靠其地理位置,政策支持等因素,都是都市圈内发展较快的城市,其城镇化质量、城市发展质量和发展效率,均位于都市圈内前列,而且都得益于巢湖市撤销地级市,使得合肥市、芜湖市、马鞍山市的城镇化质量得到一个较大的提升。尤其作为都市圈中心的合肥市,提升最为明显。但是三个城市的城乡协调发展水平却在都市圈内较低。主要原因是过度强调了城市发展质量,将城镇化的重心放在了市辖区的建设和发展,使得城镇与乡村的发展差距不断增大,城乡协调发展的得分不断下降。

城市发展效率维度的具体指标移动电话普及率、建成区绿化覆盖率、建成区绿化覆盖率、燃气普及率、工业废水排放量、工业二氧化硫排放量、一般工业固体废物综合利用率、生活垃圾无害化处理率权重都存在波动式下降。城市发展效率的贡献不断降低,2010年之后,城镇化质量的主要贡献来自城市发展质量和城乡协调发展。其中对淮南市的城镇化质量的影响最大,因为淮南市的城镇化质量结构为低、高、低,城市发展效率的权重下降使淮南市的城镇化质量由中低水平下降到低水平。淮南市作为一个资源型城市,其主要的发展源于其丰富的煤炭资源,但随着淮南市煤炭资源的逐渐减少,作为一个资源型城市的优势逐渐减少,发展收到了限制,从而导致了城镇化质量出现了下降。

六安市城镇化质量、城市发展质量和发展效率都比较低的原因为,六安市主要地形是山地地形,地形因素的影响使得六安市地建设和发展受到了制约,城市发展的整体水平较低,但是旅游资源丰富的非城镇和乡村地区却能得到较好的发展,从而城镇与乡村的发展差距较小,都市圈内六安市的城乡协调发展水平最高。2015年,随着六安市城市发展质量的提高,没有做好城市发展与城乡协调发展之间的平衡工作,城乡协调发展出现了下降,但是仍为都市圈内城乡协调发展水平最高城市。

五、结论

本文通过构建城镇化质量综合评价体系,并运用Arcgis等相关软件,对合肥都市圈的地级市的城镇化质量的时空演变进行了分析。总结为以下几点:

第一,从城镇化质量来看,除淮南市城镇化质量出现了波动,合肥都市圈的整体质量在上升。但是发展不平衡,六安市、淮南市的发展速度明显落后于其他城市,使得标准差和锡尔系数都在上升,城市与城市之间的发展差异在不断扩大。从城镇化质量的内部结构来看,城市发展效率的权重在降低,城市发展质量和城乡协调发展的权重在上升。

第二,合肥都市圈的城镇化质量高低错落分布,导致了其存在负的空间自相关效应。尤其在2010年,负效应系数上升到0.3380。2011年撤销巢湖地级市之后,2015年计算显示,负效应明显下降,但是仍为系数仍为负。合肥都市圈未形成高城镇化质量聚集的都市圈。

第三,城市城镇化质量内部结构发展不平衡。出现了像合肥市、芜湖市、马鞍山市这样高城市发展质量、发展效率的城市,低城乡协调的城市,也有六安市、巢湖市这样高城乡协调发展,低城市发展质量、发展效率的城市。

对于合肥都市圈城镇化质量的分析结果,提出以下几点建议:

第一,充分发挥合芜蚌自主创新区的带动作用。合芜蚌自主创新综合配套改革试验区横跨整个合肥都市圈,各城市应当依靠靠近自主创新区的区位优势,加快完成经济转型,及时对产业进行升级,保证城市经济的稳定增长,推动城镇化质量的不断上升。尤其对于淮南市来说,完成经济转型更是当务之急。

第二,充分发挥合肥中心城市的辐射作用。消除负的空间自相关效应,对于合肥都市圈来说任重而道远。首先合肥市现作为国家级工业试点城市,在政策和资金的支持下,应当充分发挥其辐射作用,带动整个都市圈经济的发展。其次各城市应当借此机会,同时借助合肥都市圈上升为国家战略层面的优势,不断提高自身的城镇化质量,做大做强合肥都市圈,发挥都市圈的集聚效应,增强对外开放的能力,推动产业升级,提高都市圈的经济发展,发展成为高城镇和质量聚集的都市圈,从负的空间自相关效应转变为正效应。

第三,积极构建城乡一体化发展机制。要改变现在城乡发展不协调的现象和二元结构,构建城乡一体化发展的机制必不可少。各城市应当从城乡融合的体制机制开始改变,逐渐淡化消除“城”与“乡”的概念。将新型城镇化与新农村的建设同时推进,协调发展。因此要逐步实现城乡市场一体化、城乡产业一体化,城乡经济发展战略一体化的多项要求。

第四,加快农村经济的发展。对于合肥都市圈的农村经济发展,应当在政府扶持帮助的情况下,走农村集体合作经济道路。在政府的扶持和帮助下,能够指引农业现代化的发展和农村集体合作经济少走弯路,同时给予政策和资金上的支持。农村集体合作发展道路,是将农民集中起来,将农民的力量凝聚起来,共同推动农业现代化的进程,促进农村经济的发展。对于城乡协调发展水平较低的合肥市、芜湖市、马鞍山市,农村经济的发展,缩小城乡差距对于城镇化质量的提升尤为重要。六安市等其他城市也需要在保证城市发展的同时,实现农村的稳步发展,保证城乡的协调发展。各城市需要将城镇化质量结构由不均衡,做到城市发展质量、城市发展效率、城乡协调发展之间的共同发展,转变为高、高、高的质量结构。

第五,积极推进特色小镇建设。目前六安市金安区毛坦厂镇、芜湖市繁昌县孙村镇、合肥市肥西县三河镇、马鞍山市当涂县黄池镇、滁州市来安县汊河镇,这五个小镇以各自不同的发展类型,已被认定为全国特色小镇,将在政策的支持下发展当地特色产业,带动农村经济的发展。所以各城市的农村地区,应当找出适合当地的发展类型,发展符合当地特色经济,如历史文化型,城郊休闲型,交通区位型等,促进当地农村经济的发展,缩小城乡差距。

[参考文献]

[1] 尚正永,张小林,卢晓旭,侯兵. 安徽省区域城市化格局时空演变研究[J]. 经济地理,2011,(04):584-590.

[2] 李江苏,王晓蕊,苗长虹,刘佳骏. 城镇化水平与城镇化质量协调度分析——以河南省为例[J]. 经济地理,2014,(10):70-77.

[3] 贾兴梅,李俊,贾伟. 安徽省新型城镇化协调水平测度与比较[J]. 经济地理,2016,(02):80-86.

[4] 刘宝涛,王冬艳,刘惠清. 城镇化发展与土地健康利用协同演化关系——以长春市为例[J]. 经济地理,2016,(10):76-83.

[5] 李九一,李丽娟. 中国水资源对区域社会经济发展的支撑能力[J]. 地理学报,2012,(03):410-419.

[6] 王富喜,毛爱华,李赫龙,贾明璐. 基于熵值法的山东省城镇化质量测度及空间差异分析[J]. 地理科学,2013,(11):1323-1329.

[7] 袁晓玲,王霄,何维炜等. 对城市化发展质量的综合评价分析——以陕西省为例[J]. 城市发展研究,2008,15(2):38-45.

[8] 杨璐璐. 中部六省城镇化质量空间格局演变及驱动因素——基于地级及以上城市的分析[J]. 经济地理,2015,(01):68-75.

[9] 何孝沛,梁阁,丁志伟,王发曾. 河南省城镇化质量空间格局演变[J]. 地理科学进展,2015,(02):257-264.

[10] 王怡睿,黄煌,石培基.中国城镇化质量时空演变研究[J]. 经济地理,2017,(01):90-97.

[11] 李一曼,修春亮,魏冶,孙平军.浙江三大城镇群空间组织与结构演变[J]. 经济地理,2016,(11):47-53.

[12] 邵琳.城镇化质量时空演变及动力系统分析——以安徽省为例[D]. 南京:南京大学,2013.

[13] 张春梅,张小林,吴启焰等.发达地区城镇化质量的测度及其提升对策——以江苏省为例[J]. 经济地理,2012,32(7):50-55.

[14] 倪鹏飞.新型城镇化的基本模式、具体路径与推进对策[J]. 河南社会科学,2014(3):18-26.

[15] 程必定. 中国省会城市由经济圈向都市圈战略升级研究——以合肥为例[J]. 区域经济评论,2017,(01):97-101.

[16] 魏后凯.中国特色新型城镇化的科学内涵和战略重点[J]. 河南社会科学,2014(3):18-26.

[17] 张贞冰,陈银蓉,赵亮等.基于中心地理论的中国城市群空间自组织演化解析[J]. 经济地理,2014,34(7):44 - 51.

[18] 贾兴梅,贾伟.中国新型城镇化协调水平测度及空间差异分析[J]. 统计与信息论坛,2015(6):22 - 29.

[19] 人民事物主权论坛.刘明国:用大视野看受困的农村经济该如何突围?[EB/OL].http://mp.weixin.qq.com/s/257bHViHwnBxo5p32WZgvg,2016-11-10.

[20] 张红宇,张海阳,李伟毅,李冠佑.中国特色农业现代化:目标定位与改革创新[J]. 中国农村经济,2015,(01):4-13.