公共投资政策、生产方竞争与农户福利:以转基因作物为例

吕玉霞

(山东管理学院经贸学院,济南250357)

2000年《种子法》的颁布标志着我国种业市场化和国际化的开始。在此以后,孟山都、杜邦、先锋和先正达等跨国公司纷纷进驻中国市场,并很快占据了相当大的市场份额,国际企业的玉米和蔬菜种子在局部地区已经成为主导品种。截至2011年,孟山都、杜邦和先锋等世界种业巨头在华设立了35家种子生产经营企业,年种子销售量1 700多万公斤,对改变我国农业传统种植模式、丰富品种资源等方面发挥了重要作用,但也对我国种业发展带来严峻挑战[1]。

当前,以转基因技术为代表的高新育种技术是种业发展的战略要点。中国一直致力于发展国内转基因作物研发。据测算,中国农作物转基因技术投资几乎占发展中国家的一半。与大多数国家不同,中国农作物转基因技术私人投资较少。就公共投资而言,中国占全世界农作物转基因技术投资的10%[2]。有学者对比发现,印度Bt抗虫棉种子的价格几乎是中国的4倍,研究认为,这是中国对育种巨大公共投资从而起到降低种子价格的关键性作用。但新技术推广仍然存在很大问题,当前的研发和推广环节利益分配机制致使种业企业技术推广积极性不高,使得所开发技术无法有效实现产业化。本文拟建立一个两阶段博弈模型,分析育种公共投资及分享政策对转基因作物种子产业的影响。

1 转基因作物商业化及其影响

转基因作物自1996年开始批准商业化后在全球推广迅速。截至2014年,全球转基因作物种植面积已经达到1.81亿公顷,1996—2014年转基因作物累计增产收益更是高达13万亿美元。与之相应,2014年全球转基因种子价值达到157亿美元[3]。中国是最早批准转基因作物的国家之一,Bt抗虫棉是迄今中国最成功的转基因品种。据估算,截至2011年,全国累计推广抗虫棉播种面积为1.67亿亩。无论从实验室试验,还是从实际调查数据看,许多研究都记录下转基因作物可以提高产量,降低农药的使用[4-5]。对于发展中国家,农作物转基因技术提供了帮助农户脱离贫困的机会[6]。

尽管转基因作物在品种特性上具有巨大优势,但人们仍然关注转基因作物是否会有益于小规模农户。首先,尽管转基因作物可以大幅增加生产,但是产量增加对价格造成下降压力,如果价格下降幅度过大,那么增产效应带来的超额利润可能不复存在[7]。其次,转基因技术垄断在少数跨国公司手中,他们可能向农户垄断定价,使得转基因作物收益转移。Sadashivappa和Qaim(2009)研究发现,高品质的转基因种子往往价格较高,较高的价格使得农户无法分享优良品种特性带来的利益[8]。最终转基因作物收益被跨国种子公司攫取。从世界范围看,大多数转基因技术研发投资来自发达国家,而这些投资多数又来自私人投资。几个跨国公司占据了转基因种子研发的主导地位,他们掌握了转基因种子的知识产权,因而决定了开发和使用范围。对发展中国家小规模农户来说,其收益很大程度上依赖转基因种子是否能以合理的价格销售。Qaim和DeJanvry(2003)研究发现,转基因种子价格垄断是其应用的最主要障碍[9]。

在发达国家,严密的知识产权保护制度可能强化了转基因种子价格垄断机制,垄断公司可以向农户要求很高的种子价格。在发展中国家,知识产权保护强度日渐加大,对小农户的转基因收益形成潜在威胁。此外,改进的转基因管理技术可以锁定农户使用转基因种子的方式,垄断厂商可以利用此类新兴技术实现价格歧视。在美国,转基因技术公司可以对Bt种子实行地区歧视定价。人们普遍认为,由于缺乏农户的信息,发展中国家中转基因技术公司往往对种子统一定价。然而,一些研究在墨西哥和南非也发现了Bt棉花种子歧视定价现象[10]。以南非为例,Monsanto和Delta&Pineland公司对大规模农场征收的价格是每袋86美元,而对小规模农户仅征收33美元。由于运输成本比较高,尽管农户因购买渠道不同而价格存在差异,但转售套利的机会不存在。过强的知识产权保护和价格歧视,使得采用转基因种子获得的利益由农户向转基因技术知识所有人转移。

此外,从时间上看,转基因作物对农户的收入效应有可能是暂时的。由于转基因种子产业特点,市场竞争不足,容易形成垄断性定价[10]。在转基因种子推广前期,转基因公司可能采取策略性定价,以较低的价格促使转基因作物推广。在转基因种子价格较低的情况下,农户可以得到一部分生产者剩余,从而激励了农户采用转基因种子。在转基因作物全面推广后,转基因公司有可能改变定价策略,利用其市场地位,攫取绝大部分生产者剩余。在这种情形下,从长期来看,农户不会从转基因作物推广中得到任何好处,因此对发展中国家来说,种子市场落入国外跨国种子公司掌控的担忧一直存在。

2 模型和分析

2.1 基本假设

考虑一个两阶段动态(Dynamic)博弈模型,在第一阶段,厂商决定是否投资转基因种子开发,第二阶段则基于第一阶段的投资决策,两个厂商在转基因种子市场上进行垄断竞争。厂商在第一阶段投资时主要考虑第二阶段利润多少。实际上,中国基础性的农业研发大部分由非营利性农业科研院所承担,而新品种培育和产业化推广则由企业来负责。因此,与国外企业投资研发不同,中国企业在第一阶段则考虑是否购买技术。此外,作为竞争对手,国外企业不会向中国企业转让其使用的技术,中国企业只能向国内的农业科研院所购买技术。由于国内的农业科研院所主要由公共投资资助完成研究,一般也不会向国外企业转让所研究技术,即公共投资抵制了国外垄断公司以收购的手段实现研发垄断。此处先考虑中国企业向国内研究机构购买新技术时需要支付的市场价格。这意味着公共投资只资助到研发环节,而没有向产业化环节延伸,公共投资收益由研究机构获得。

为了简化分析,不考虑投资研发的不确定性。对于国外企业来说,假定转基因技术研发只有两个结果,或者成功,或者失败。如果失败,则该投资全部沉没,没有任何价值。对于中国企业来说,所购买技术如果不适应市场,则假定购买失败也没有任何价值。这样,投资可以看成第二阶段的固定成本,需要在第二阶段回收。如果不投资(对于国内企业视为购买技术,下同),则意味着在第二阶段退出市场竞争。

在第二阶段,由于国内企业和国外企业生产可以替代的种子,他们在市场上进行产量竞争,即每个企业最优化自身的产量,以使其利润最大化,在此条件下,我们将第二阶段市场竞争设定为“古诺模型”。由“子博弈精练纳什均衡”的概念,我们利用反向回溯法(backward induction)求解模型。

2.2 第二阶段的解

假设有两个市场分别为国外市场A和国内市场B,两个厂商分别为国外厂商甲和国内厂商乙。厂商甲是一个跨国转基因技术公司,如孟山都(Mansato),实力雄厚,既可以将产品销售到国外市场A,也可以将产品销售到本国市场。厂商乙受技术和营销能力等方面的限制,只能将产品销售到本国市场。假设市场A和市场B是完全分割的(国外通常的实践是,种子生产商和种子购买者签订禁止转售协议,防止种子购买者套利),在一个市场上销售的产品不能转售到另外一个市场。这意味着厂商甲在两个市场上分别定价。

假定线性需求:

其中Q是市场i的总需求量,1和2分别代表国外市场和国内市场。在国内市场2上,Q2=q1+q2,q1和q2分别为厂商甲和乙的产量。假设生产仅存在变动生产成本c。厂商甲在国外市场A上垄断定价,其利润最大化问题为:

厂商甲和厂商乙在国内市场B上的竞争为古诺竞争,其利润最大化问题分别为:

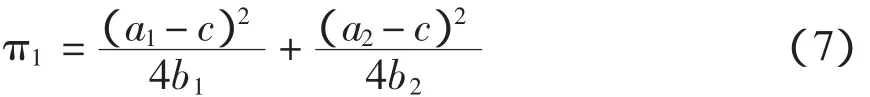

因此,厂商甲可以在国际和国内两个市场获得利润,厂商乙仅从国内市场获得利润,分别为:

如果厂商乙决定不购买转基因技术,则意味着厂商甲在两个市场上垄断定价,其利润为:

2.3 基准模型:第一阶段的解

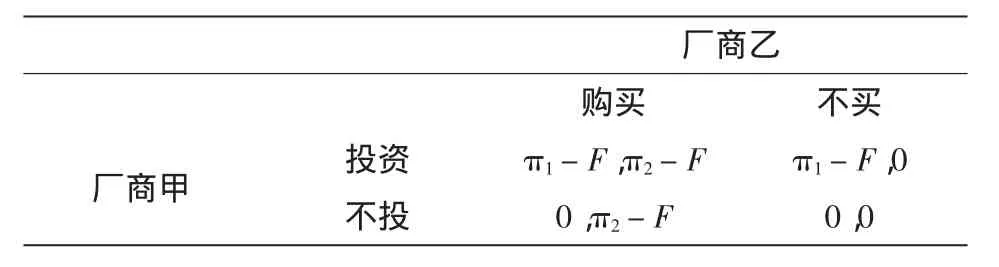

在第一阶段,厂商甲和乙根据第二阶段市场均衡利润同时决策。厂商甲决定是否投资研发新转基因技术,厂商乙则决定是否购买新转基因技术。假定研发(或购买)新转基因技术需要一次性投入固定成本F。两个厂商在第一阶段的支付矩阵可以表示为:

厂商乙购买 不买厂商甲 投资 π 1-F,π 2-F π 1-F,0不投 0,π 2-F 0,0

模型纳什均衡结果取决于π1,π2和F的大小。由于厂商甲面对两个市场,在选择策略时,理论上只要两个市场收入总和大于固定成本,投资就能带来正的利润。而厂商乙只面对一个市场,如果这个市场收入所得少于固定成本,那么投资只能带来负利润。在这种情况下,当π1>F>π2时,(投资,不买)构成纳什均衡。其经济学含义为,由于厂商乙仅局限于国内市场,并且市场被厂商甲侵占一部分,其所得利润无法补偿购买的巨大固定成本投资,因此,不购买技术并退出市场是其最优策略。

从厂商甲的角度看,由于其独占的市场总可以回收部分投资,因而投资是其占优策略。在现实中,国外转基因技术公司,如Mansato等,由于其本国国内市场巨大,往往基于本国需求所获得收入就完全可以补偿新转基因技术投资。与之相对,国内厂商面临本国相对较小的市场,其在本国市场上获得收入有可能无法补偿购买所投资金。因此,厂商乙(国内厂商)与跨国公司竞争上受市场容量限制而处于极端不利的地位。

2.4 模型扩展:策略行为与置信威胁

考虑π1>F>π2的情形,此时的纳什均衡为(投资,购买)。厂商甲可以向厂商乙发出一个威胁的承诺,即如果厂商乙购买新转基因技术,厂商甲就会实行价格战,使得厂商乙无利可图。若厂商乙投资的利润为负,则厂商乙的理性选择是不购买新技术。如果厂商乙不购买新技术,此时厂商甲又重新在两个市场实现垄断。厂商乙不进入的条件满足下式:

厂商乙的最优产量反应函数为:

联立上述两式,可以得到厂商甲采取策略性行为的利润:

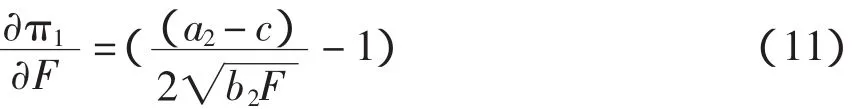

但是此时厂商甲无法实现利润最大化目标。采取阻止对手购买新技术的策略性行为,使得厂商甲偏离了利润最大化条件。与古诺竞争下的利润相比,厂商甲的利润降低,因而威胁是不可置信的。置信威胁要求式(10)中利润大于或至少等于式(6)中古诺竞争下的利润。对式(10)两边对F求偏导数可得:

在中国种子市场中,农户的基本需求很大,即a2值比较大,而农户对种子价格的反应相应不敏感,即b2的值也比较大。对于厂商甲来说,其前期开发成本可以在其本国市场得到补偿,所以此处F值较小,同时变化成本c也较小。在这一系列参数下条件往往可以满足,即厂商甲能够实现可置信威胁。

当威胁可置信时,厂商甲在两个市场上都得到垄断利润。本国市场采用转基因技术产生的总剩余,相当大的部分会由厂商甲分享。在零和博弈的条件下,厂商利润上升同时也意味着农户剩余和社会福利的下降。

2.5 模型扩展:公共投资

前面的分析都是假定国家公共投资政策仅覆盖研发机构,而将种子企业排除在外。下面分析如果国家能够采取面临种子企业的公共政策,那么对产业、企业以及社会福利分配产生怎样的影响。假设国家采取分享政策,要求研发机构向国内企业转让转基因新技术低于市场价格,这实质上是将公共投资所资助研发技术产生的收益向厂商分享,假设分享额度为I,以降低厂商乙购买的固定成本。博弈矩阵变为:

厂商乙购买 不买厂商甲 投资 π 1-F,π 2-(F-I) π 1-F,0不投 0,π 2-(F-I) 0,0

不难看出,均衡结果受分享额度I的影响。随着分享额度I增加,国内厂商投资转基因技术的概率P(π2-(F-I)>0)增大。经济学直觉是,分享额度I减少了国内企业购买的固定成本,增加了购买盈利的可能性。当分享额度I足够大时,即π2>(F-I),购买成为国内企业的占优策略。因此,公共投资有效地提高了国内企业购买转基因技术的动力。如果政府能够维持足够的投资,那么行业的竞争均衡是两个厂商都参与投资。经济学的一般原理告诉我们,寡头竞争下社会总福利总是优于单个厂商垄断。所以,在分享政策下两厂商投资均衡下,社会总福利要优于可置信威胁下的均衡。

中国对转基因技术投资,无论在发达国家,还是在发展中国家都是居于第一位[11]。从国际比较上看,中国独一无二的转基因技术公共投资降低了转基因种子的市场价格。以Bt抗虫棉为例,与印度相比,中国国内种子的价格仅为印度的四分之一,这正是中国转基因技术公共投资所起到的降低价格的作用。

如模型分析,分享激发了国内厂商购买转基因技术的积极性,使得国外企业无法在市场上垄断定价,这正是中国国内转基因种子价格较低的重要原因,由此也保障了广大中小种植户从采用转基因技术中获得的利益不被攫取。因此,从根本上说,转基因技术分享政策是保护农户利益的有效途径。

3 结语

转基因技术是改造传统农业的重要技术手段,然而,转基因技术研发和推广存在高风险和路径依赖等特性,这些技术层面的特性决定了产品市场层面,即转基因种子市场存在不充分竞争。在此市场结构下,合理发展国内种业企业,并且保障小农户由种植转基因作物得到的利益不被攫取,是包括中国在内的发展中国家所面临的重要问题。本文通过建立两阶段动态博弈模型,分析了公共投资分享政策对转基因种子研发及产品市场结构的影响,并讨论了其政策含义。

研究发现,如果缺乏分享政策支持,种子行业所特定的市场条件和技术条件决定了跨国公司以额外投资能够实现可置信威胁,形成独家垄断市场,总体结果会造成国内种业萎缩和农户福利下降。与之相对,农业科研公共投资分享降低了国内厂商购买转基因技术的固定成本,并一定程度上削弱了国外公司因市场优势而确立的垄断地位,为国内公司开发的传统育种和自主产权转基因品种扩展了生存空间。从竞争结果上看,这些措施由于可以阻止国外企业在市场上垄断定价,从而成为保护国内种业良性发展和农户利益的重要手段。

从现实层面,我国农业科研公共投资长期以来严重不足,近年来总量虽有较大改善,但农业科研公共投资的密集度与发达国家相比仍然处于较低水平。需要从以下几个方面优化农业科研公共投资。

首先,从政策层面,要意识到农业科研公共投资仍然有相当大的空间。我国的农业科研公共投资总量上仍然偏小,投资强度远远落后于发达国家的平均水平。农业科研公共投资属于世界贸易组织豁免范围之内的所谓“绿箱”政策,存在较大的可操作实施空间。也要看到,农业科技投资体制向市场化转型,要界定好农业科研公共投资的范围,主要投向公共品属性较强、不易赢利的项目上,而非投向竞争性项目,以防止对农业科研私人投资的挤出,促进研发体系的分工与协作。

其次,要采取有力的公共投资分享措施,理顺研发和推广环节的利益分配机制。改变研发高度分散的现状,加强上游技术的专利保护和合作,强化研发体系的分工与协作网络。适时优化公共科研机构的经营组织和管理,用好农业科研专业人才,提升科技研发创新能力。只有自身发展壮大,才能够保障国内研发成果的产业化进程,种业不被国外公司“遏制”(hold-up)。

最后,从政策实施的层面,要加大对粮食生产的关键性和基础性研究的公共投资。农业科研公共投资和推广的重点应当是培育抗病、抗虫和抗旱等抗逆性强的品种及相应栽培技术。同时,还要注重研发的市场化发展,利用“一带一路”等国家战略发展农业研发的海外市场,促进农业科研公共投资结构合理化。

参考文献:

[1]李军民,马志强,储玉军,等.世界种业发展变化对我国种业安全的影响分析[J].中国种业,2013(8):1-5.

[2]HUANG J,HU R,PRAY C,et al.Biotechnology as an alternative to chemical pesticides:a case study of Bt cotton in China[J].Agricultural Economics,2003,29(1):55-67.

[3]JAME C.Global status of commercialized biotech/GM Crops:2014[R].The International Service for the Acquisition of Agribiotech Applications.

[4]FERNANDEZ C J,KLOTZ-INGRAM C,JANS S.Farm-level effects of adopting herbicide-tolerant soybeans in the U.S.A.[J].Journal of Agricultural and Applied Economics,2002,34(1):149-163.

[5]HUANG J.Insect-resistant GM rice in farmers’fields:assessing productivity and health effects in China[J].Science,2005,308(5722):688-690.

[6]SUBRAMANIAN A,QAIM M.The impact of Bt cotton on poor households in rural India[J].Journal of Development Studies,2010,46(2):295-311.

[7]PRAY C,MA D,HUANG J,et al.Impact of Bt cotton in China[J].World Development,2001,29(5):813-825.

[8]SADASHIVAPPA P,QAIM M.Bt Cotton in India:development of benefits and the role of government seed price interventions[J].AgBio-Forum,2009,12(2):172-183.

[9]QAIM M,JANVRY A DE.Genetically modified crops,coorporate pricing strategies,and farmers’adoption:the case of Bt cotton in Argentina[J].American Journal of Agricultural Economics,2003,85(4):814-828.

[10]GOUSE M,PRAY C,SCHIMMELPFENNIG D.The distribution of benefits from Bt cotton adoption in South Africa[J].AgBio-Forum,2004,7(4):187-194.

[11]HUANG J,ROZELLE S,PRAY C,et al.Plant biotechnology in China[J].Science,2002,295(25):674-677.