具身认知:身体的认知符号学

朱 林

一、符号神经元——认知心理学的再回首

翻开认知研究前两阶段的著作、文章,几乎每篇都可以找到“符号”的字样,这里的符号是狭义的符号,更多的是一种信号,神经元正是信号加工、传送的工具。沃伦·麦卡洛克(Warren McCulloch)和沃尔特·皮茨(Walter Pitts)两位先导合写的论文《神经活动内在观念的逻辑演算》提出逻辑是理解认知的科学方法,由神经元组合而成的大脑是逻辑演算的装置,神经元是替代、传感信号的最小单位;纽厄尔(Newell)和西蒙(Simon)甚至总结出了类似于电脑的人脑逻辑演算式。

之后兴起的联结主义可以用“网”和“结点”两个词来比喻,相关学者认为作为认知能力的信号处理系统由许多单元连接而成,当一个单元受到刺激或抑制会使得与之相连的其他单元发生变化,人的意识就是这种信号活动的涌现(emergence)。认知研究的前两个阶段虽有许多不同,但都遵循一条:认知是可计算的,“认知过程是基于人们先天或后天获得的理性规则,以形式化的方式对大脑接收到的信息进行的处理和操作,从本质上讲都是一种计算过程,所以‘认知的本质就是计算’”。[1]

很显然,这是对人的认识的科学解构,但也越来越暴露出一些“致命伤”:

一是重视个体而忽视集体与进化。第一代认知研究擅长做实验,研究者以第三人称的客观主义姿态对“被试者”进行测试,从而忽视了“被试者”所归属的集体特征,同时研究者选取认知发展的截面也难以对人类认知能力的进化和多样性有全面把握。

二是重视自然而忽视文化。人类的认知能力都有其文化背景,人类的概念推理、记忆、知识提取等能力不仅有文化因素的参与,包括最初的符号感知能力都受文化的制约。以饥饿感为例,如果没有饮食习惯和规律这种文化背景的制约,单纯的机体也不会感到饥饿和“按点吃饭”,饿也是人类对时间分节在机体上的一种表征,这一例子反映出,对人的认识的科学解构,忽视文化因素是不妥的。

三是重视机体而忽视环境。计算主义的认知心理学对机体和环境之间的交互关系缺少关注,有时甚至只关注人类对环境的认知能力而不顾环境对人类认知能力的模塑。查尔莫斯(Chalmers, D.J.)提出的意识“难问题”,即体验与认知的关系就显示出计算主义认知心理学解释认知时的捉襟见肘。更始源地说,体验是一种解释(interpreter)还是一种解释项(interpretation)?计算主义的认知研究难以回答。

因为一次重大的科学发现,第一代计算主义和联结主义的认知学家更是如坐针毡。20世纪末意大利帕尔玛大学神经科学中心在猴脑中发现了镜像神经元,经研究这种神经元也广泛分布在人的大脑中,通过这种神经元的组合,当我们面对他人的行为时,内心的模仿能够唤起同样的情绪和体验,帕尔玛大学神经科学中心的加莱赛(Gallese)与福加希(Fogassi)将这种现象叫做“具身模仿理论”。神经元组合传输的信息从何而来?我们在未遭遇“他者”之前是否已经自携意义?

我们知道神经元自身就携带信息,其中轴突和树突主要作用于信息的接受和传输,内含细胞核的细胞体保留了大量的遗传信息,脑部的神经元存储着大量的认知记忆。“具身模仿理论”只是将“自携意义”还是“创生意义”的问题推向了前端。我们发现神经元在“自携意义”的阶段之前还有一个“自创生意义”的阶段,人脑中的很多神经元正是“自创生意义”的符号单元。

在此,我们可以回到符号学对于符号的定义。赵毅衡教授认为:“符号是被认为携带意义的感知”,“意义就是一个符号可以被另外的符号解释的潜力”[2],“被认为”代表着一种被解释的势能。然而意义是一个不断生成的过程,有的意义被群体解释已趋固定,有的意义在须臾之间产生,固定的程式化的意义已成为符号自携的一部分。意义是“自携”的还是“创生”的已经涉及永恒的哲学命题,当不能被确定时暂时可以括弧悬置:符号是(被认为)携带意义的感知。

后退一步,我们依然能够得出符号很多特征,尤里·洛特曼总结了符号集合而成的文本的三点特征:传输有用的信息、创造信息、记忆存储等[3],这些特点在符号本身也是具有的。符号就是用来解释意义的,没有符号就没有意义。赵毅衡教授论断说“符号就是意义,无符号即无意义,符号学就是意义学”[4],符号不是单纯的替代物,除了具有信息的传输和记忆的存储外,还不断地创造信息,制造意义。

可以发现,对神经元的认识就是走过了一个对符号认知的过程。早期的计算主义和联结主义既是神经元的工具论,也是对人类认知的最小符号单元的工具论。神经元不仅是认知的逻辑验算式中的“信号”,也不仅是简单的记忆储存器,更具有创造和再生信息的功能。符号神经元连接着大脑、身体、环境和他者,是认知的基础单元和具身认知符号学的前概念阶段。

二、身脑复合体——具身认知符号学的核心概念

第二代认知心理学并不完全抛弃第一代认知心理学中大脑占据主导性的观点,身体的刺激、环境的影响都需要回到大脑的系统性处理。然而具身认知更关注大脑与身体之间的物质交换活动以及身脑复合体与此刻、当场的环境之间的交互关系,这种观点“使得身脑的物质交换活动、身脑复合体与外界环境、复合体与过去的事件以及遭遇的他者等关系的阐明提供了一种可能”[5],这种复杂的关系活动就是一种符号活动(semiosis)。

“具身认知”并不完全是由认知心理学自身的实验和发现提出的转折性的方向。上世纪八十年代以来,伴随着哲学的身体回归,在心理学、神经科学、认知人类学、语言学、戏剧学等领域,对于身体的讨论突然喷薄为一种浪潮,正是在这种四面都充斥着“身体”的环境中,具身认知才能够“左右逢源”、游刃有余。

海德格尔“在世的存在”(being in the world)与梅洛·庞蒂的《知觉现象学》直接启发了具身认知心理学。萨特将身体分为“自为的身体”与“为他的身体”,也是在说明通过行动超越他者和自在的身体而达到的主观世界,类似于《知觉现象学》中的身体图式、身体空间等概念。皮亚杰注意到了环境对儿童认知能力发展的影响;维果茨基更强调了社会背景的重要性;瓦莱拉、汤普森、罗施(Varela, Thompson, Rosch)的VTR理论(世界建构论)、哈波特·塞伦(Herbert Thelen)的表征研究、Clark的“身体思维”等都是认知心理学领域的自觉反思。认知语言学家乔治·莱考夫(George Lakoff)与马克·乔纳森(Mark Johnson)提出的“概念隐喻”为语言的产生找到了身体的根源。

在具身认知的符号学的视阈下,身体依然是一个“鲜活的”(living)的身体,身体的体验也是一种鲜活的体验,身体的行动和体验既是符号意义活动的再现体(representatum)和表现(expression),也是一种解释项(interpretant),行动本身就是解释。皮尔斯将符号的组成部分分为再现体、对象、解释项,任何一个符号都是对前一个符号的解释,有关身体的一切表意活动,例如感知、体验、行动等都是符号活动。那么,身体为符号表意提供了什么呢?

第一,身体是我们与环境接触的界面,身体的感知直接影响认知信息的获得。对于视觉成像系统,生理学有一个重大的发现,就是双眼视差。当人定点凝视的时候,物体在视网膜上的呈像区域不同,这种差异又与头部的转动有很大关系,因为头部的转动才使深度知觉成为可能。这一点正佐证了梅洛·庞蒂的“身体图式”与“运动机能”。

第二,身体为我们提供认知的内容。认知心理多以概念、记忆等方式存储,概念主要以名词形式呈现。汉字系统中的人体词可谓是词汇百科中的“元概念”,在甲骨文中就有几十个人体词,后来人体词又有不断出现。对这些身体词进行分类,会发现头部、躯体名词的引申义最强,内脏名词的引申义最弱,明显体现一种等级和结构关系。维克多·特纳考察恩登布人恩坎加仪式中“奶树”的象征意义,发现其原始意义就是穆迪树的白色乳胶与女人的乳汁同色,这种仪式中的“资深树”虽然还有家庭关系、社群结构等引申义,但意义的根源还在于这种象征符号与身体特征之间的投射关系。特纳进而分析红、白、黑三色在世界不同文明中的“元色”意义,发现这三种颜色的象征意义都与精液、经血、血液等身体特性有关,可见将认知心理学的理论运用于人类学的考察将有非常大的助益。

第三,身体为人的认知提供了渠道和手段。身体自觉地作为人类记忆的手段,仪式、舞蹈表演中身体的文化记忆自不待言,仅就小孩儿掰指头数数这一现象就可见身体在发展认知能力中的作用。原始部落人也自觉地用身体来辅助记忆和推理,“澳大利亚土人在碰到计算的数目很大的时候,就求助于身体的各个部位,每个部位在这个计算法中都有一个公认的名称和明确规定的位置。从一只手的小指开始计算的这许多身体部位,就是按情况所要求的那样表示了同样多的站数、天数和月数”[6]。

自古希腊以来,身体就经常被放在边缘化的位置。柏拉图的“理念”论、笛卡尔的“我思故我在”等在张扬灵性、精神、理性的同时都将“身体”树立到了反面;“在笛卡尔眼里,人或者主体主要属于思维、精神、心灵的范畴,我们的身体被排挤出了认识自我、相互认识以及认识世界的过程”[7]。认知心理学中身体的回归在一定程度上是针对第一代认知心理学摆脱行为主义束缚的又一次“拨乱反正”,也是对笛卡尔主客二分、身心分离的一次批判性的回应。大脑不再是认知活动的中控组织,认知活动也不只是单线的逻辑演算或多线的模块组合。

当然身体本身并不是认知活动的在场结构,也不是具身认知符号学的核心概念。身脑复合体作为认知框架内部中一个自足的系统协调应对外界环境的刺激,按照皮亚杰对结构系统特征的表述,身脑复合体也同样具有整体性、转换性、自我调适性。身脑复合体是认知符号学基础的文本层面,在信息的获取、创生、传输、储存等方面,有自己的编码方式,“符号文本是一些符号被组织进一个符号组合中,此符号组合可以被接受者理解为具有合一的时间和意义向度”[8]。

对身脑复合体的认知编码一直处在不断探索的过程中。目前较为被接受的是知识表征(knowledge representation)有类比(analogue)编码与符号(symbolic)编码两种方式。这种二分法又类似于常说的语言和非语言、逻辑和意向的划分,二者常结合在一起,由一种占主导。“话”中之竹和心中之竹有时并没有哪种在先,应口应心也可以并行不悖。身脑复合体的结构具有整合性,也意味着它的符码具有不可还原性,“我认为这些论证(还原论)都基于一个明显的谬误:要使意识不过是脑状态,那么它必然在存在论上同一于脑状态。然而,相关性和因果作用并没有确立存在论的同一性”[9]。

三、边界及认知的拓扑结构

将身脑复合体作为认知的文本就必然有文本边界。“符号个人化的最原始的机制就是边界,边界可以被定义为第一人称的外部区隔,边界内部的空间是我们的、自己的、文化的、安全的、和谐组织的,而外部空间则是他者、敌意、危险、噪音”[10]。身脑复合体的文本边界不是自明的,而是“被划定”、被解释、被身体拓展出来的,外部对内部的入侵和渗透正是为了超越环境他者和我的自在身体,“说我进入了世界,‘来到世界’或者说有一个世界或我有一个身体,那都是同一回事。在这个意义下,我的身体在世界上是无处不在的,我的身体是与世界同意外延的”[11]。

这里的“世界”显然不是客观物质世界,而是一种自创生的世界,是雅各布·乌克斯库尔早已提出的“环境界”(umwelt)。环境界是一种个体的符号空间,是一个以身体为中心的主观世界,也是经过“模塑”(modelling)之后的功能世界。它与客观物质世界的区别就在于它是自创生的,“一个给定的系统能否制造出自身的边界,是判断给定系统是自创生还是它创生一个最具判断性的标准”[12]。环境界是一个不对称的空间,既具有内部空间的不统一、不对称的形态,又具有外部空间的混沌状态。囿于对人科学的诊断,身体就足够,但没于环境界中的身体需要一个更大的“语境”,“与有机体相对应的是文本(text),与符号域相对应的则是语境(context)”[13],这样的语境就需要一个边界和它的拓扑结构。

从具身认知符号学来看,一个系统不仅能够制造出自身的边界,还能够意识到自我的边界,更高的要求是意识到边界的模糊性。从生命有机体的进化角度,创造出自我的边界对应于生命,意识到自我的边界是进化的结果,如哺乳动物的领地意识,而意识到边界的模糊性目前只有人能达到。在身脑复杂体与环境界之间并不具有自然的边界,环境界的一些物质和媒介能够内化为我们身体的一部分,例如我们开车经过巷道,并不需要测量巷道与车身的宽度,本能告诉我们车是否能开过去,这时我们已达到了“人车合一”。

同时,身脑复杂体与环境界之间也是一种双向的交互关系,除了因人本能的意向性而对环境界进行认知外,环境界也通过身体作用于神经系统及整个身脑复杂体,双方通过边界进行着“互渗”。1980年,心理学家威尔斯(Wells)和佩蒂(Petty)做了这样一个测试耳机舒适度的实验报告:两位测试者将73名被试学生分成三组,一组戴着耳机做平行摇头动作,一组做垂直点头动作,第三组作为观察组,之后对三组进行调查问卷,发现点头组对耳机的打分最高,而摇头组对耳机的打分最低。这一实验说明外部环境,包括点头、摇头形成的文化的符号表意都通过作用于身体而影响人对事物的认知。

边界的存在给我们提供了认知的等级秩序,同时也为文化人类学对事物的分类提供了认知学的依据。认知研究已表明传统的种差+属的逻辑定义法存在重大问题,认知的概念系统并不完全反映在我们的语词系统中,语词系统本身就有着逻辑的尴尬,例如长期以来语言符号学对“bechelors”的语义分析。又例如“公共厕所”这一词汇,厕所是身体的私密性、动物的领地意识、文化的性别区分等而形成的“环境界”,而公共厕所却有解释不通的悖论,它是公共的还是私密的?因为公共厕所内发生了抢劫等犯罪事件是否应该安装摄像头?这是逻辑的语义世界遭遇到“环境界”的尴尬。

结构主义和象征主义人类学为事物分类建构了一个认知的等级秩序,但边界的模糊性也让前辈先哲不能自圆其说。列维·斯特劳斯分析巴西博罗罗人的饮食习惯,认为生食因火的发明而变成熟食,同时也意味着他者向自我的同化,自然向文化的过渡。然而列维·斯特劳斯显然没有注意到熟食向生食、文化向自然的还原以及二者之间的“模糊地带”。以仪式祭品为例,很多仪式祭品在经过了仪式的神圣时刻之后又作果腹之用,它在仪式过程中经过了自然——文化——自然的变更。“一旦认识到象征主义、人与环境互动的基本过程,以及认知发展这三者之间的平行关系,我们就无法再将它们之间的联系视为偶然”[14],以身体而形成的认知的等级秩序是一种暂时稳定的结构,外部的环境界时刻对已有秩序造成着冲击。

在大脑、身体和环境界的认知网络中,具身性和海德格尔所谓的“此在栖居”拓宽了我们的认知边界,环境界与客观物质环境之间也形成了一种“边界游移”。具身认知是一种动力性的认知活动,这种动力类似于梅洛·庞蒂所说的“身体图式”的势能,“行动导向认知,也创造了展开新的行动的机会,从而又获得了新的认知,如此循环往复。同样,这种动力思维的心理学家认为认知活动不再是脑主导的活动,而是一种离心的活动,这个过程中卷入了一大堆偶然的事件,我们已经找不到严格意义上的开端、中间和结尾”。[15]

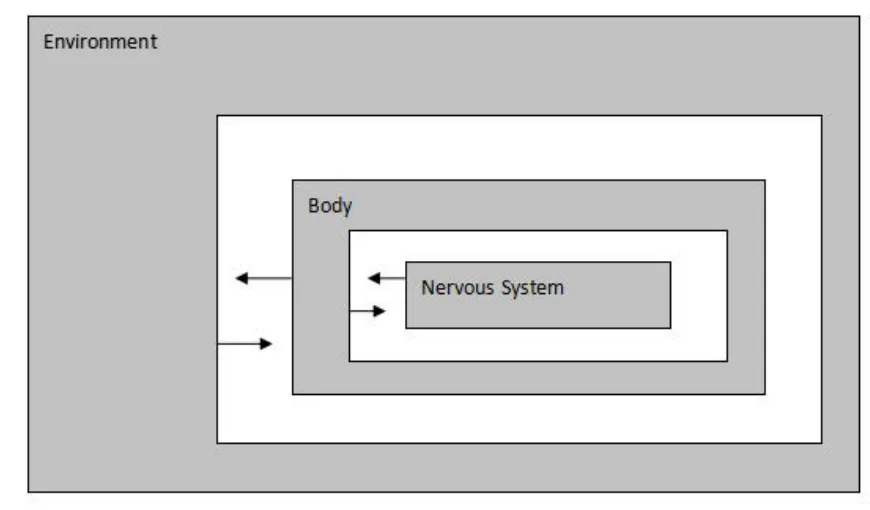

对于这种动力的、交互的认知过程,比尔(Beer R D.)提出了这样一个生成模式图:

图一 认识的生成过程[16]

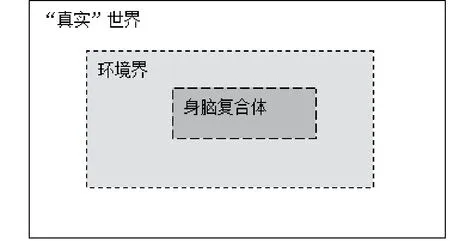

该图示虽然直观,但仍有身心二元、神经还原主义的残留,同时也没有反映出身体认知拓展的主观的环境界与客观的、“真实”的环境之间的关系形态。具身认知的符号学研究主要着眼于身脑复合体(文本)与周遭世界的关系,文本不能还原为符号,文本内部的组合关系很难用拓扑图示反映,所以具身认知的拓扑结构可以用下图表示:

图二 具身认知拓扑结构

这是个体认知的简单图式,“环境界”是一个延伸的主观世界,在此过程中必然遭遇他者。遭遇他者是危险的,却也是必然的。文本只有在互文本中才能理解,自我与主体也只有在与他者和交互主体“打交道”的过程中才能确立。第一代认知研究常被称为是第三人称研究,第三人称的姿态促进了科学的迅速发展,然而心理学毕竟不是物理科学;另一方面,激进地将认知定义为第一人称也必然会物极必反,科学的实验结果被各逞其词诗意描述所取代,从而最后使认知走向不可知。具身认知符号学的拓扑结构既有一定的层级,又能为层级之间打上边界的“虚线”,可为符号学和认知研究之间搭上整体的框架。

结语

西比奥克在《符号:符号学导论》一书中提出了符号学拓展自己理论版图的两个方向,一是从遗传生物学、神经细胞学探究认知符号活动的发生机制;二是从文化人类学、民族学、文化研究归纳概括符号表意的进化、结构和文化特殊性。符号学的渊源虽然能够追溯到古希腊的医学,但是近代遗传生物学、神经细胞学等严格意义上的科学总是和符号学“井水不犯河水”,目前认知科学已经走到了第二代——具身认知阶段,与符号学也到了最佳的“联谊”阶段。

具身认知的符号学并不绝对抛弃第一代认知研究已有的成果,神经元作为认知符号也得到了科学实验的支持。具身认知符号学更重要的在于身体的回归,在于身脑复合体作为符号文本这一核心概念。具身认知的身体是一个鲜活的身体,它为认知提供了与环境界遭遇的界面,也为认知提供了内容、手段和渠道。身脑复合体有它自己的编码方式,不能用作科学的还原。

由身体拓展出的环境界是主观的世界,身脑复合体与环境界之间既有边界,又有边界的模糊性,身体拓展出环境界,又受到环境界的模塑。这样就形成了身脑复合体、环境界与客观物质世界之间的拓扑关系,这一拓扑结构也是目前具身认知的符号学所能描述的全部框架。

参考文献:

[1]叶浩生.具身认知:认知心理学的新取向[J].认知科学进展,2010(5).

[2]赵毅衡.符号学[M].南京:南京大学出版社,2012.

[3]Yuri M. Lotman, University of The Mind: A Semiotic Theory of Culture, translated by Ann Shukman, Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1990, p. 2.

[4]赵毅衡.符号学[M].南京:南京大学出版社,2012.

[5]Paul J. Thibault, Brain, Mind and the Signifying Body:An Ecosocial Semiotic Theory, London: British Library Cataloguing-in-Publication Data, 2004, p. 5.

[6]列维·布留尔,丁由译.原始思维[M].北京:商务印书馆,1985.

[7]朱林.身体与符号——一个符号现象学的思考[J].淮阴师范学院学报,2016(2).

[8]赵毅衡.符号学[M].南京:南京大学出版社,2012.

[9]马克斯·威尔曼斯,王淼译.理解意识[M].杭州:浙江大学出版社,2013.

[10]Yuri M. Lotman, University of The Mind: A Semiotic Theory of Culture, translated by Ann Shukman, Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1990, p. 131.

[11]萨特,存在与虚无,陈宣良等译[M].北京:三联书店,2014.

[12]皮埃·路易吉·卢易斯.对自创生理论的回顾与评价[M].语言与认知研究,唐孝威,黄华新主编,北京:社会科学文献出版社,2011.

[13]米哈依·洛特曼.主体世界与符号域.汤黎译[J].符号与传媒,2013(1)152.

[14]莫里斯·E. F. 布洛克,周雷译,吾思鱼所思:人类学理解认知、记忆和识读的方式[M].上海:上海人民出版社,2013.

[15]Lawrence Shapiro, Embodied Cognition, London and New York: Routledge, 2011, p.124.

[16]Beer R D. Dynamical Approaches to Cognition Science [J].Trends in Cognitive Sciences, 2000,4(3): 91-99.