教育“梯度匹配”的夫妻更幸福吗?

——基于CFPS2010数据5331个在婚女性的考察

王 兵,刘利鸽

(西北农林科技大学人文社会发展学院,陕西 杨凌 712100)

一、引 言

人类的幸福感是个经久不息的话题,婚姻是家庭的基石,如果婚姻不幸福,家庭的幸福和个人的幸福就无从谈起。过去20年,学术界对于影响主观幸福感的因素及其因果机制越来越关注[1][2][3],心理学者、经济学者、社会学者分别从微观与宏观角度对主观幸福感和生活满意度进行定义与测量,发现了宗教、收入、职业等因素影响着主观幸福感,其中婚姻作为最重要的社会关系之一,对于幸福感的提升与改变有着重要作用[4]。近年来我国离婚率逐年升高,民政部发布的《2016年社会服务发展统计公报》显示,当年离婚数共计415.8万对,比2015年增长8.3%,离婚率已达到3.0‰。研究发现离婚者的婚姻多数是不幸福的,如国外研究一直表明婚姻状况对于幸福感的影响毋庸置疑,结婚者的幸福感要显著高于离异、分居、寡居与未婚者[5][6]。池丽萍对我国居民婚姻与幸福感关系的研究也发现,离婚或分居群体的幸福感要低于已婚者和未婚者[7]。

婚姻匹配是指男女双方在年龄、教育、通婚范围、户籍等特征上的匹配程度,是评估社会结构开放程度的有效指标[8],也是当前婚姻家庭研究的焦点之一。“梯度匹配”和“同类匹配”是两种最常见的婚姻匹配形式;其中“梯度匹配”(即梯度婚姻)是指女性在择偶时,通常会寻找比自己条件高一个等级序列的异性作为伴侣[9][10]。实证研究从宗教、职业、家庭背景、收入等角度分析,发现在婚姻匹配中女性的各项平均指标都低于男性,女性在选择配偶时更倾向于选择比自己学历高的人。如李煜根据婚姻梯度理论发现教育程度上男高于女的比例越来越大[11][12]。提尔和弗里德曼的研究发现,无论男女都倾向于寻找与自身特征相似的人约会或者结婚,当婚姻挤压存在时女性存在向上求婚的趋势,这些特征包括心理、生理和社会特征[13]。上述研究验证了“梯度婚姻”的广泛存在。

教育是最重要的社会经济地位指标之一,对于个人生活质量、职业成就、社会分层具有决定性的影响,而教育对于主观幸福感的影响,更多是从个人基本特征的角度来进行。布劳和邓肯认为个人的受教育程度影响着个人主观幸福感,在美国,受教育程度越高,职业地位也越高,能够支配的资源也就越多,从而主观幸福感会提升[14]。但与此同时,妇女的受教育水平越高,外出工作的机会也越多,而妇女经济上的独立性会影响其对于丈夫的依赖,进而影响婚姻的稳定性和幸福感[15]。邦帕斯和斯维特的研究指出,选择恋爱对象或婚姻对象时社会地位是永恒的影响因素,而同质性的婚姻有更高的满意度[16]。上述分析表明,关于教育对于主观幸福感效应的研究并没有达成一致结论。

教育匹配是测量婚姻匹配度的重要指标,被认为与婚姻家庭生活的质量紧密相关。然而目前却鲜有关于教育匹配对主观幸福感影响的研究,只有少数研究尝试探索教育匹配对婚姻关系质量的影响,发现夫妻教育梯度的存在提高了妻子感知的夫妻融洽度,也降低了女性遭受婚姻暴力的可能性[17]。本文感兴趣的正是当配偶双方具有不同的社会价值特征或者资源,尤其是教育背景具有异质性时,这些差距是如何影响其幸福感的,对于向上婚和向下婚有何不同?尤其是普遍存在的“教育梯度”婚姻对于婚姻的质量有何影响,以及影响机制如何?据此,本文探讨夫妻之间的教育“梯度匹配”对于受访者自我报告的主观幸福感的影响。

本文的目的不是分析所有与夫妇双方主观幸福感相关的因素,而是主要了解夫妇之间的教育梯度如何影响妻子的主观幸福感。首先,对于当前关于地位不平等的婚姻理论进行综述,提出研究假设;然后根据整理的匹配夫妇CFPS2010调查数据,对于假设进行检验;接着讨论影响机制;最后进行总结和讨论。

二、文献综述与理论假设

(一)婚姻“梯度匹配”对幸福感影响的文献回顾

关于婚姻 “梯度匹配”社会影响的研究从20世纪70年代已经开始,皮尔林的研究表明婚姻内部的地位差异如果能够被夫妇双方所感知,将会对婚姻互动产生影响。如果某人与比自己社会地位低的人结婚,那么与同阶层通婚的人相比,他可能会感到遭受一定损失,接着会出现自己的感情互动受挫,使得婚姻中的互惠遭受一定困难[18]。

当时一些研究支持皮尔林关于梯度婚姻的观点,发现“梯度婚姻”的夫妇比“同质婚姻”的夫妇有更少的幸福感和稳定性[16][19],离婚妇女与配偶的差异性要远大于在婚妇女。李和莫斯报告了当婚姻出现问题进行心理治疗时,“同质婚姻”夫妇双方的精神互动最好,保持治疗时间更长,并且维持更低的离婚率。相反,“梯度婚姻”则面临更高的离婚风险,并且离婚前试图离开治疗[20]。

当前有很多研究致力于探究婚姻中的地位不平等问题,这些研究大部分集中在丈夫和妻子之间的相对职业地位、家庭背景等方面[12][21]。文献通常假设当妻子比丈夫拥有更好的职业地位或家庭地位时,婚姻问题更容易出现。与广泛出现的职业地位、家庭背景差异不同,只有少数学者,如牛建林分析了不同婚姻匹配类型对婚姻关系质量的影响[17]。与此同时,几乎没有文献分析教育“梯度匹配”对主观幸福感的影响或影响机制。事实上,当前婚姻市场中教育机构的作用相当重要,使得相同年龄、社会经济地位以及文化群体的人生活学习在一个空间之内,越来越强调正规教育和花费较长的时间待在学校,此时学校系统成为一个主要的婚姻市场指标也就不足为奇了,如果两个人在同一所学校的时间越长越有机会结为夫妇[22]。教育背景越来越成为婚姻稳定与幸福的重要影响因素。

(二)研究假设

当前适合解释婚姻的教育“梯度匹配”和主观幸福感之间关系的理论有夫妻互动论、收入差距论、子女教育匹配论和婚姻社会网络论。本文将根据这四个理论提出研究假设。

夫妻互动论认为夫妻之间良好沟通是减少矛盾和冲突的根源,只有夫妻双方定期、不定期沟通,才能够提高主观幸福感[23]。许多婚姻研究学者认为,互补性别角色比共享角色有更高的幸福感。当教育梯度存在,它可能会通过这些干预机制影响婚姻满意度。Codignola发现,当妻子表现出太强的独立思考能力和占据过多的主导地位,或过于以自我为中心时,丈夫会自我感觉到被威胁,此时婚姻互补具有负面影响[24]。Conley发现当女性比丈夫有更高层次的教育时,更可能受雇于无关其最高学位的职业;为了平衡配偶之间的不平衡,拥有更多教育的妻子比丈夫更可能在就业中未充分发挥她们的教育资本;对于男人来说,如果他们的衍生地位超过获得的地位,会使男人家庭地位下降,比如在家庭决策中难以做主,这将进一步产生心理压力和对婚姻的不满[25]。事实上,在研究家庭暴力时,O’Brien发现相对于妻子,教育和职业成就低的丈夫会导致更多的家庭暴力行为[26]。根据互动论我们提出假设一:

丈夫的受教育程度比妻子高的越多,妻子主观幸福感越高。嫁给学历更高的丈夫更加幸福。

收入差距论认为如果夫妻一方的收入高于另一方,那么低收入一方将感到更加满足。教育是人力资本的主要构成和表现形式,每1年的教育能够有7%-15%的回报。当夫妻教育不一致时,尤其是丈夫学历高于妻子时,丈夫的工资收入要高于妻子。根据收入差距论,差距越大,妻子越有经济上的保障,因此可以提出假设二:

丈夫受教育程度比妻子高的越多,则丈夫收入比妻子高的越多,丈夫收入越高妻子越幸福。

子女教育匹配论认为如果夫妻双方在子女教育观念上是一致的,那么夫妻双方将有更高的幸福感。贝克尔认为,教育对婚姻生活的方方面面都能产生作用,教育差距对于夫妻双方子女培养方法等决策都将产生影响[27]。在婚姻内部,教育程度高的配偶具有更高的家庭地位,他们在婚姻中更加自尊和享有更多的家庭权力。当双方存在男高女低的梯度匹配时,男性在家中更有可能处于主导地位,双方就子女教育的方法、理念更容易达成一致。而子女教育是产生幸福感的重要影响因素,因此可以提出假设三:

丈夫受教育程度比妻子高的越多,夫妻子女教育观越接近。夫妻子女教育观越接近,妻子越幸福。

社会网络理论可以作为分析教育不平等对于婚姻幸福感影响的竞争性理论。该理论关注夫妻双方的社会资源,认为如果一方能够拓展另一方网络,则可以增加幸福感。有研究表明,幸福人士的一个突出特征就是拥有丰富多彩的社交生活[28],人们在社会网络中所获得的幸福感比独处时强。与关注家庭内部婚姻单元的互补关系不同,该理论强调配偶的单独资源,认为夫妻之间的权力关系建立在提供给对方的资源基础上,因此婚姻幸福感取决于一方的社会资源和关系能否给另一方带来实质利益。Mcdonald认为,社会经济资源,特别是教育地位在某种程度影响个人的人际交往能力、专业化和经济资源[29]。配偶拥有更高的教育资源的人在社会层面将面临更多选择,并且可能会在婚姻中得到更多人际交往需求的满足。因为教育是重要的社会分层指示器,配偶具有更高教育水平可能拥有更多社会资源,由此可能会拓宽自己的社会网络。根据社会网络理论,可以提出假设四:

丈夫受教育程度比妻子高的越多,给妻子带来的社会网络越广。社会网络越广,妻子越幸福。

三、数据与模型

(一)模型与分析策略

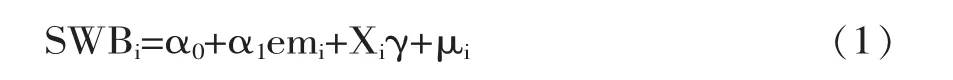

为了检验教育梯度婚姻对个人主观幸福感的影响,参照主观幸福感的研究[30],本文设定如下方程:

其中SWBi为个体的主观幸福感(Subjective Well-being),emi为夫妻教育差 (丈夫教育年限减妻子教育年限),Xi为控制变量,μi为随机扰动项。

SWB设定采用1-5分评分方法:“你觉得自己有多幸福?”非常不幸福为1,非常幸福为5。由于大于两类的定序数据为因变量时,研究需要采用有序概率模型,参照Bartram[31]的已有研究,本文采用有序Probit模型对方程(1)进行估计。

在控制了相关变量后,α1可以看做是教育“梯度匹配”对于主观幸福感的简化型效应,既包括教育“梯度匹配”对主观幸福感的直接效应,也包括教育“梯度匹配”通过各个渠道变量对主观幸福感的间接影响。本研究的渠道变量是指受到教育“梯度匹配”的影响或决定并转而影响主观幸福感的变量。采用卡特勒和穆尼[32]的方法,在方程(1)的基础上,逐步增加我们所关注的渠道变量Mi,得到方程(2),重新对个体主观幸福感进行估计:

本文所关注的渠道变量包括收入差距、子女教育观匹配和社会网络三个变量,在方程(1)逐步加入收入差距变量检验收入差距论假说,加入子女教育观匹配变量用来检验子女教育观匹配论假说,加入社会网络变量检验婚姻社会网络假说。方程(2)除了增加渠道变量Mi之外,其他设置与方程(1)完全相同,因此两个方程估计的系数可以比较。 参考程令国[33]等的证明,是我们所关注的渠道变量Mi在解释教育“梯度匹配”对个人主观幸福感的作用中所占的比重。例如要研究收入差距在教育“梯度匹配”对个人主观幸福感影响所起的作用,首先对方程(1)进行估计,可能得到的系数为 0.3,加入收入差距之后再对方程(2)进行估计, 可能得到为 0.15, 那么就是0.5,也就是说收入差距在教育“梯度匹配”对个人主观幸福感影响所起的作用为50%。

(二)数据来源与变量描述

本研究数据来自于北京大学中国社会科学调查中心(ISSS)2010年实施的“中国家庭动态跟踪调查数据”(CFPS2010)成人卷。CFPS2010样本分布在全国25个省、自治区和直辖市,代表了中国95%的人口,2010年基线数据共采访14960个家庭,共计33600个成人。该调查方法严谨、代表性强,数据质量很高。根据研究需要,本文主要关注夫妻间的教育匹配与主观幸福感之间的关系。为了创造一个合适的数据库,首先剔除掉婚姻状态选项为离婚、同居、未婚、寡居等项,仅保留已结婚选项;其次,根据Diener等[1]的做法选择女性为研究对象,剔除掉男性数据。再次,也是最为关键的步骤,对家庭变量进行匹配,即按照家庭id,在每一户中选择一位在婚女性,依据同年同月结婚确定与其匹配的丈夫;在保证丈夫数据完整的基础上,将丈夫数据添加变量到女性样本中,从而形成夫妻双方立体的数据库。在以往的研究中,通常会就某个主题对调查对象本人的人口社会学特征及价值观念进行访问,由于配偶的信息主要集中于简单的人口统计学信息,因此很难对其家庭背景和环境进行细致对比;然而在婚姻匹配的研究中,夫妻双方的各种匹配对比是必不可少的,不仅仅是教育年限的对比,更包括价值观、爱好及社会约束的匹配比较。而在经过本文整理的CFPS2010数据库中,作者将丈夫的数据整理到妻子的样本中,增加了丈夫的所有价值观、社会人口学变量,内容详尽,是研究婚姻匹配的良好数据库。经过上述步骤,本文最终选择5331个家庭的在婚女性作为研究对象。

本文所考察的因变量为主观幸福感。CFPS 2010问卷让受访者自我评价总体幸福感,测量问题为:“你觉得自己有多幸福?”得分标准中,非常不幸福为1,不幸福为2,一般为3,幸福为4,非常幸福为5。

自变量为教育 “梯度匹配”(即夫妻教育差)。本研究通过整合CFPS2010问卷,将夫妻数据统一到妻子样本中观察,可以得到夫妻双方的教育程度数据。本文用丈夫的受教育程度减去妻子受教育程度,得到夫妻教育差。如果夫妻教育差大于0,即配偶的受教育程度大于女性,则定义为教育“梯度匹配”;反之,如果夫妻教育差等于小于0,则定义为非教育“梯度匹配”。

控制变量包括个人特征和人口统计学变量。个人特征变量包括户口、民族、年龄、儿子数、子女数、教育程度和收入。户口变量分为城市户口和农村户口,城市户口赋值为1,农村户口赋值为0;民族变量分为少数民族和汉族,汉族赋值为1,少数民族赋值为0。儿子数、子女数、年龄、教育程度和收入为连续变量。由于本文只选取全部在婚女性为研究对象,因此性别不再是本文讨论控制的变量。

渠道变量主要有收入差距、子女教育观匹配和社会网络。收入差距为连续变量,由丈夫与妻子收入相减计算得到;子女教育观来自成人问卷N503题目“一个人受教育程度越高,获得很大成就的可能性就越大”,如果夫妻回答一致则赋值为1,如果夫妻回答不一致则赋值为0;社会网络变量通过妻子成人问卷两道题目 “你认为自己的人缘关系有多好?”和“你认为自己在与人相处方面能打几分?”加总得到,题目赋值为1-5,其中1表示非常差,5表示非常好,所以社会网络变量取值范围为2-10。

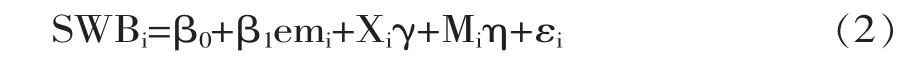

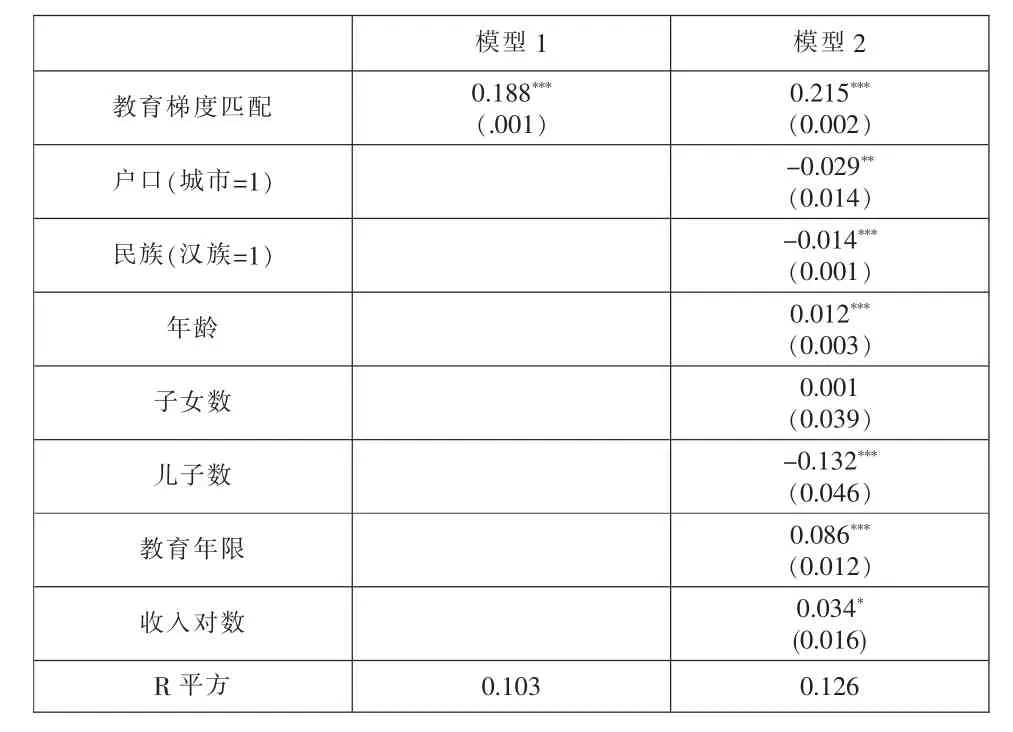

表1报告了因变量、自变量、控制变量以及渠道变量的描述性统计结果。

表1 主要变量统计描述

四、实证结果与分析

(一)教育“梯度匹配”与主观幸福感的描述性分析

本文首先按总体和城乡户口分类分别对教育“梯度匹配”和主观幸福感进行单因素方差分析,结果如表2所示。从表2可以看出,夫妻教育是否“梯度匹配”在女性主观幸福感上存在显著差异(F=526.833,p=0.000)。 无论是总体,还是分城乡户口来看,女性教育“梯度匹配”的主观幸福感要显著高于非梯度婚的女性。

表2 教育梯度婚与主观幸福感方差分析表

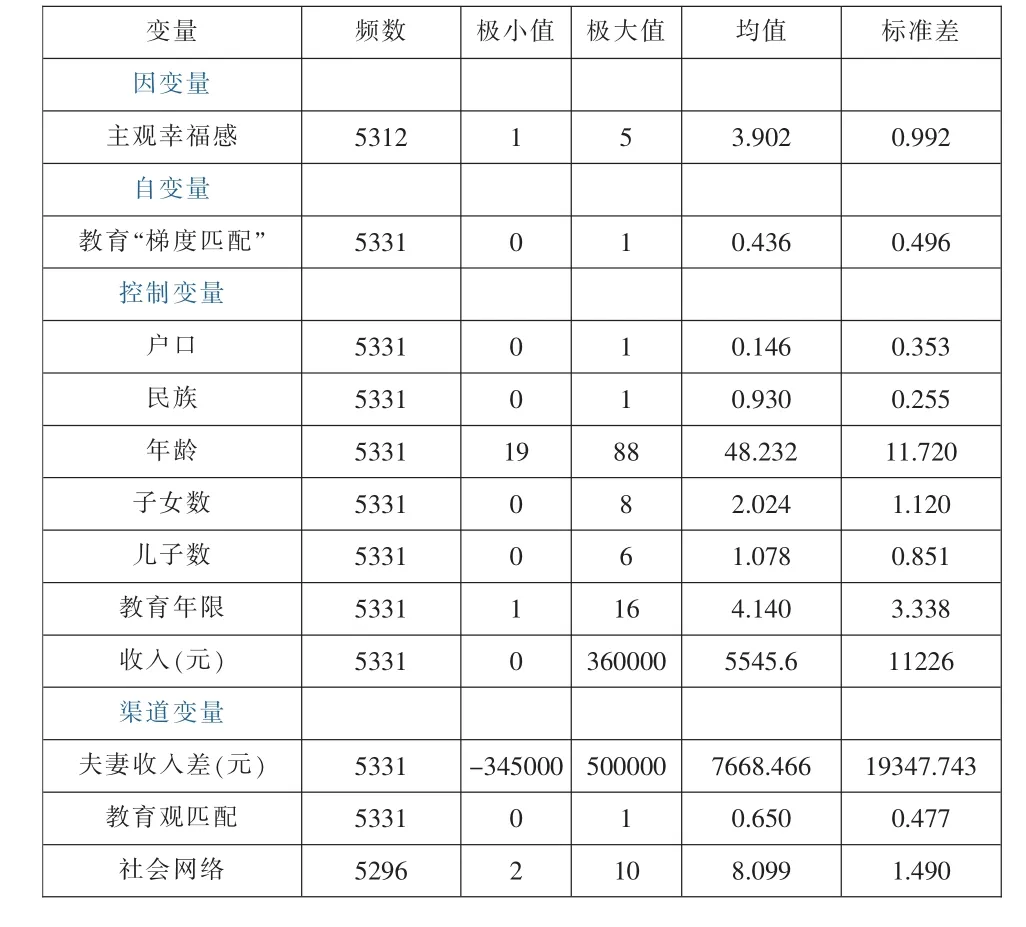

(二)教育“梯度匹配”对主观幸福感影响的简化效应

表2只显示了教育“梯度匹配”与主观幸福感的基本关系,只有加入相关控制变量才能分辨因果关系。表3中,模型1和模型2是对方程(1)的逐步回归。其中模型1是基本关系的回归,自变量使用修正后的教育年限 (将最高学历与是否辍学综合考虑),即用丈夫教育年限减去妻子教育年限。在不控制其他变量的情况下,教育“梯度匹配”对主观幸福感的影响系数为0.188(p=0.000),系数为正,说明婚姻状态为教育“梯度匹配”的女性显著高于非梯度婚女性的主观幸福感。这一结果也与对教育“梯度匹配”和主观幸福感关系的单因素方差分析一致。

模型2引入设置的控制变量 (包括户口、民族、年龄、儿子数、子女数、教育程度和收入等个人特征与人口统计学变量)。在控制了这些变量之后,教育“梯度匹配”对主观幸福感仍具有显著正向影响(p=0.000),回归系数为0.215,假设一得到验证。另外,不同户口之间的主观幸福感也有显著差异,城市户口主观幸福感的均值低于农村户口;年龄对主观幸福感具有显著正向影响,年龄越大主观幸福感也越高,这与Diener[1]研究结论一致。教育年限越高主观幸福感越强;收入越高,主观幸福感越大;儿子数量越多主观幸福感越差,这点可能是因为中国虽然有多子多福的古语,但由于结婚成本主要由父母承担,结婚后代际矛盾凸显,因此多子未必多福[34]。子女数对于主观幸福感的影响并不显著。

表3 教育梯度婚与主观幸福感回归结果

(三)教育“梯度匹配”对主观幸福感影响的渠道分析

夫妻教育梯度如何影响主观幸福感?分析教育差异影响主观幸福感的理论包括收入差距论、子女教育观匹配论和社会网络论,可以分别用收入差距变量、子女教育观匹配变量和社会网络变量测量。因此,本研究主要通过对方程(2)进行逐步回归,分析收入差距、社会网络、子女教育观匹配三个主要渠道在教育“梯度匹配”影响主观幸福感时发挥的作用。结果如表4所示。

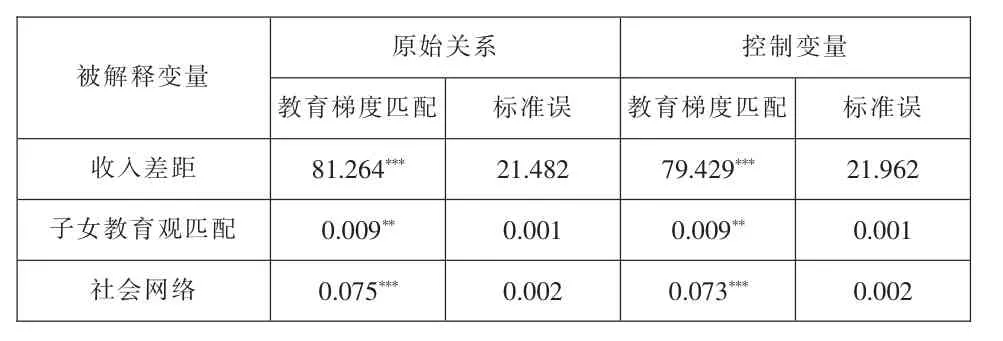

1.教育“梯度匹配”对渠道变量的影响分析

首先来分析收入差距。用多元线性回归分析初始关系收入差距系数为81.264,也就是说婚姻属于教育“梯度匹配”的女性比非教育“梯度匹配”的女性与丈夫收入差距更大,在控制人口学变量之后,可以看出夫妻间的教育梯度显著影响收入差距。其次是子女教育观匹配。因变量可以分为子女教育观匹配和不匹配两个属性,使用Logistic二元回归模型分析,发现夫妻的教育“梯度匹配”显著影响着子女教育观匹配。再次是社会网络。使用多元回归分析结果显示原始关系以及控制相关变量后,教育“梯度匹配”依然显著影响女性社会网络大小。丈夫教育年限高于自己,则妻子的社会网络要显著大于丈夫教育年限不高于自己的女性。

表4 教育梯度婚与渠道变量

2.教育“梯度匹配”对主观幸福感影响的渠道分析

本研究发现在控制人口学变量等相关变量之后,教育“梯度匹配”对于主观幸福感依然有显著的影响。而且教育“梯度匹配”显著影响受访者主观幸福感的收入差距、子女教育观匹配和社会网络等渠道变量。那么,三个渠道变量在解释教育“梯度匹配”对主观幸福感正向影响时起到的作用如何呢?

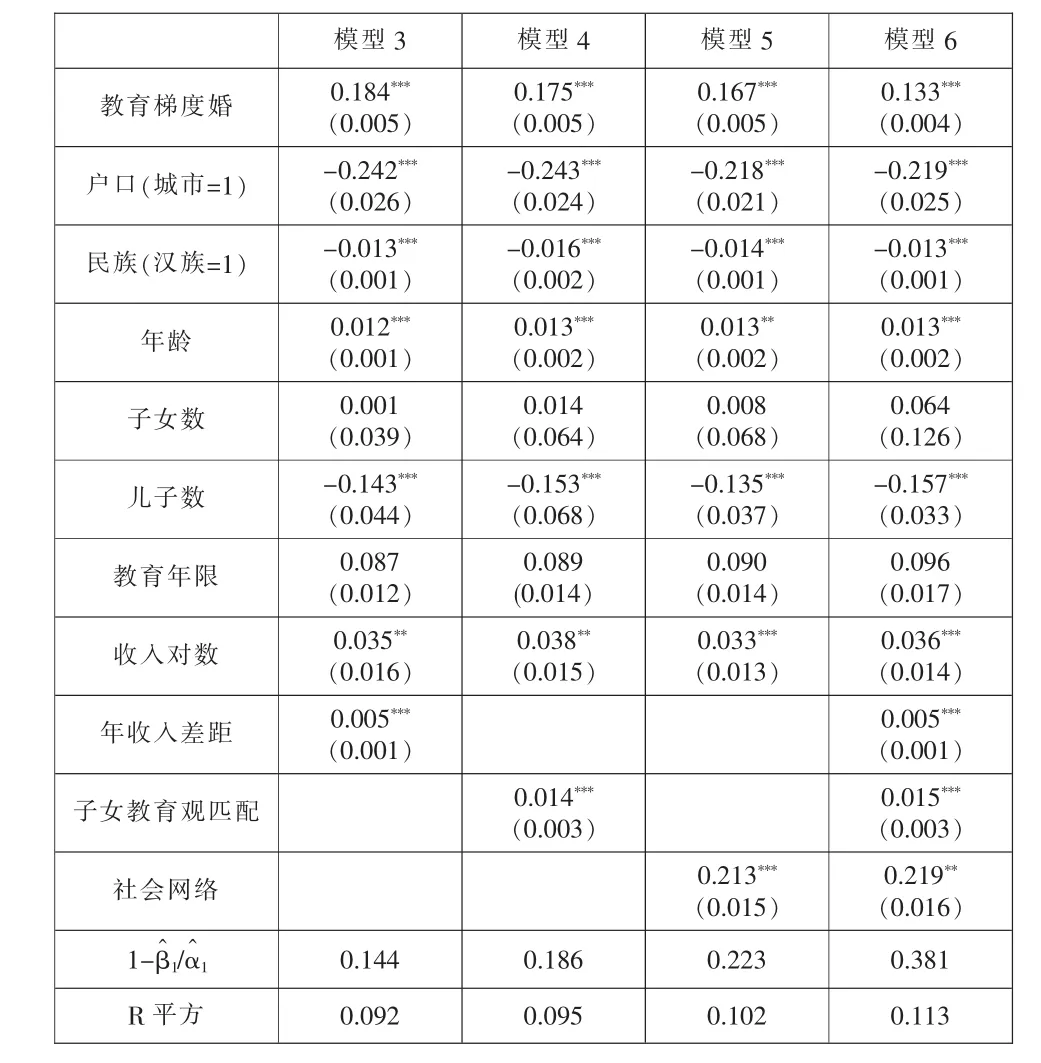

表5显示了教育“梯度匹配”对主观幸福感的渠道。模型3为表3模型2的基础上加入夫妻收入差距变量进行回归,模型4为模型2的基础上加入子女教育观匹配变量进行回归,模型5为模型2的基础上加入社会网络变量进行回归,模型6在模型2基础上,同时加入三个渠道变量进行回归。如前所述,育“梯度匹配”系数的下降幅度,也就是说为加入每个渠道变量之后教代表着渠道变量对于解释教育“梯度匹配”对主观幸福感正向作用所占比重。

表5显示,渠道变量在教育“梯度匹配”对于主观幸福感的解释中占有较大比重。教育“梯度匹配”通过夫妻收入差距对受访女性的主观幸福感产生影响作用的比重为14.4%,也就是说夫妻收入差距能够解释教育“梯度匹配”对受访者主观幸福感作用的14.4%,因而假设二得到验证。而子女教育观匹配可以解释“教育梯度”婚姻对于个人主观幸福感的作用的18.6%,可以看出教育梯度婚通过子女教育观的影响作用比教育梯度婚通过收入差距对主观幸福感的作用大,因而假设三得到验证。有学者以家庭权力为独立变量研究了婚姻幸福感,发现丈夫主导的家庭收入有更高的幸福感,而妻子主导家庭收入的婚姻更可能不幸福[35],因此男性主导的子女教育观更容易使家庭和谐。教育“梯度匹配”通过女性社会网络扩展等影响主观幸福感的作用的比重为22.3%,即女性社会网络扩展可以解释22.3%的教育梯度婚对主观幸福感影响的作用,假设四得到验证。分析发现,在这三个渠道当中,解释能力的排序从大到小依次为女性社会网络扩展、子女教育观匹配以及夫妻收入差距。

表5 渠道变量与分解效应

将三个渠道变量同时全部加入方程(2),则三个变量共同对教育“梯度匹配”的主观幸福感效应的解释力为38.1%。由于渠道变量之间也相互影响,所以总的解释份额小于三个渠道单独相加之和。

五、主要结论与启示

本研究使用CFPS2010成人调查中在婚女性的样本,并匹配了对应的丈夫信息,如收入、价值观等变量,系统讨论了夫妻的教育“梯度匹配”对在婚女性主观幸福感的影响程度以及影响机制。

首先,本研究验证了夫妻的教育“梯度匹配”确实对女性的主观幸福感有正向影响,丈夫教育程度高于自己的女性,其主观幸福感更强。

其次,本文验证了夫妻的教育“梯度匹配”对在婚女性主观幸福感的影响机制。丈夫较高的受教育水平,有利于扩大夫妻收入差距、促进子女教育观更加匹配、并使女性的社会网络有效拓展。与此同时,收入差距、子女教育观匹配、女性社会网络都对女性的主观幸福感产生积极影响。因此,收入差距、子女教育观匹配、女性社会网络是夫妻教育“梯度匹配”对主观幸福感产生影响的重要渠道变量;其中社会网络渠道的作用最大,其次是子女教育观念匹配和收入差距。研究表明,收入差距论、子女教育观论和社会网络扩展论,都较好地解释了夫妻教育的“梯度匹配”对在婚女性主观幸福感的影响机制。

本研究对于将主观幸福感的研究延伸到婚姻内部互动领域具有积极意义。已有研究更多是从收入、教育、年龄、婚否等个人特征来研究主观幸福感;本文认为婚姻应该是在婚女性主观幸福感的最为重要的影响因素[36],夫妻匹配程度理应成为研究主观幸福感的重要组成部分。据此,本研究将女性和丈夫的教育特征相匹配,探讨了夫妻匹配和互动特征对主观幸福感的影响。研究不仅验证了夫妻的教育“梯度匹配”对女性主观幸福感的影响,更揭示了这一影响关系的作用机制。另外,本研究所倡导的将夫妻社会人口学特征、价值观等变量匹配和合并,构造新的数据库的数据处理方案,使得夫妻双方的价值观等变量可以对比,这种思路有助于拓展当前婚姻家庭研究的视野,促使研究家庭关系的数据分析进一步发展。

当然,本研究仍存在一定不足之处。首先,主观幸福感的测量依据被调查对象根据自身情况作出的整体判断,但是并没有详细的分类,虽然主观打分有其合理性[37],但如果有更详细的分类则更有说服力[38]。其次,夫妻教育的“梯度匹配”对于主观幸福感的影响渠道有很多,本研究只是选择其中三个理论证明的渠道,虽然解释份额达到38.6%,但仍忽略了许多渠道。再次,本研究未对渠道之间的相互影响作出具体分析,只是有初步的分类。因此期望以后有更合适的经验数据出现,以对夫妻教育的“梯度匹配”影响主观幸福感的渠道做进一步分析,弥补现有研究不足。

[1]Diener E.,Lucas R.E.Personality and Subjective Well-Being[A].In Kahneman D.,Diener E.,Schwarz N.(Eds.),Well-Being:The Foundations of Hedonic Psychology[C].New York:Russell,1999.213.

[2]边燕杰,肖阳.中英居民主观幸福感比较研究[J].社会学研究,2014,(2):22-42+242.

[3]王鹏.收入差距对中国居民主观幸福感的影响分析——基于中国综合社会调查数据的实证研究[J].中国人口科学,2011,(3):93-101+112.

[4]陈璐,王威海.性别、婚姻与主观幸福感[J].理论界,2013,(12):74-79.

[5]Veenhoven R.Is happiness a Trait?[J].Social Indicators Research,1994,32(2):101-160.

[6]Dolan P.,Peasgood T.Measuring Well‐being for Public Policy:Preferences or Experiences?[J].The Journal of legal Studies,2008,37(S2):S5-S31.

[7]池丽萍.中国人婚姻与幸福感的关系:事实描述与理论检验[J].首都师范大学学报(社会科学版),2016,(1):145-156.

[8]李煜,陆新超.择偶配对的同质性与变迁——自致性与先赋性的匹配[J].青年研究,2008,(6):27-33.

[9]朱梦冰.婚姻匹配问题研究进展[J].经济学动态,2017,(6):121-131.

[10]马磊.同类婚还是异质婚?——当前中国婚姻匹配模式的分析[J].人口与发展,2015,(3):29-36.

[11]李煜.婚姻的教育匹配:50年来的变迁[J].中国人口科学,2008,(3):73-79+96.

[12]陆益龙.“门当户对”的婚姻会更稳吗?——匹配结构与离婚风险的实证分析[J].人口研究,2009,(2):81-91.

[13]Till A.,Freedman E.M.Complementarity Versus Sim ilarity of Traits Operating in the Choice of Marriage and Dating Partners[J].The Journal of Social Psychology,1978,105(1):147-148.

[14]Blau P.M.,Duncan O.D.The American Occupational Structure[M].New York:W iley,1967.

[15]Kalmijn M.Father Involvement in Childrearing and the Perceived Stability of Marriage[J].Journal of Marriage and the Fam ily,1999,61(2):409-421.

[16]Bumpass L.L.,Sweet J.A.Differentials in Marital Instability:1970[J].American Sociological Review,1972,37(6):754-766.

[17]牛建林.夫妻教育匹配对婚姻关系质量的影响研究[J].妇女研究论丛,2016,(4):24-35.

[18]Pearlin L.I.Status Inequality and Stress in Marriage[J].American Sociological Review,1975,40(3):344-357.

[19]Hicks M.W.,Platt M.Marital Happiness and Stability:A Review of the Research in the Sixties[J].Journal of Marriage and the Fam ily,1970,32(4):553-574.

[20]Lee C.A,Moss S.Dissem inated Intravascular Coagulation Associated with Polycythaem ia Rubra Vera[J].Proceedings of the Royal Society of Medicine,1976,69(7):521.

[21]雷晓燕,许文健,赵耀辉.高攀的婚姻更令人满意吗?婚姻匹配模式及其长远影响[J].经济学(季刊),2015,(1):31-50.

[22]Weitzman L.J.Sex Role Socialization:A Focus on Women[A].In Freeman J.(Eds.),Women:A Fem inist Perspective[C].Palo Alto,CA:Mayfield,1979.

[23]Beckman,L.J.Communication,Power,and the Influence of Social Networks in Coup le Decisions on Fertility[A].in Rodolfo A.Bulatao and Ronald D.Lee (eds.),Determ inants of Fertility in Developing Countries[C].New York:Academ ic Press,1983.

[24]Codignola L.The Issue of Tridentine Marriage in a Composite North Atlantic World[J].Journal of Early American History,2015,5(3):201-270.

[25]Conley D.T.A New Era for Educational Assessment[J].Education Policy Analysis Archives,2015,23(8).http://dx.doi.org/10.14507/epaa.v23.1983.

[26]O'Brien J.E.Violence in Divorce Prone Fam ilies[J].Journal of Marriage and the Fam ily,1971,33(4):692-698.

[27]Becker G.S.A Theory of Marriage:Part I[J].The Journal of Political Economy,1973,81(4):813-846.

[28]Seligman M.E.P.Pursuit of Pleasure,Engagement,and Meaning:Relationships to Subjective and Objective Measures of Well-being[J].Journal of Positive Psychology,2010,5(4):253-263.

[29]Mcdonald G.W.Fam ily Power:The Assessment of a Decade of Theory and Research,1970-1979[J].Journal of Marriage&Fam ily,1980,42(4):841-854.

[30]McBride M.Relative-income Effects on Subjective Well-Being in the Cross-section[J].Journal of Econom ic Behavior&Organization,2001,45(3):251-278.

[31]Bartram D.M igration,Return,and Happiness in Romania[J].European Societies,2013,15(3):408-422.

[32]Cutler D.M.,Lleras-Muney A.Understanding Differences in Health Behaviors by Education[J].Journal of Health E-conom ics,2010,29(1):1-28.

[33]程令国,张晔,沈可.教育如何影响了人们的健康?——来自中国老年人的证据[J].经济学,2015,(1):305-330.

[34]石智雷.多子未必多福——生育决策、家庭养老与农村老年人生活质量[J].社会学研究,2015,(5):189-215+246.

[35]Bean F.D.,Curtis R.L.,Marcum J.P.Familism and Marital Satisfaction among Mexican Americans:The Effects of Fam ily Size,W ife's Labor Force Participation,and Conjugal Power[J].Journal of Marriage and the Fam ily,1977,39(4):759-767.

[36]Wadsworth T.Marriage and Subjective Well-Being:How and Why Context Matters[J].Social Indicators Research,2015,126(3):1025-1048.

[37]刘宏,明瀚翔,赵阳.财富对主观幸福感的影响研究——基于微观数据的实证分析[J].南开经济研究,2013,(4):95-110.

[38]Ferrer-i-Carbonell A.Income and Well-Being:An Empirical Analysis of the Comparison Income Effect[J].Journal of Public Econom ics,2005,89(5):997-1019.