地铁车站诱导缝设置参数分析

郭智刚,程道来,董文澎,潘伟强,刘 沛

(1.上海应用技术大学轨道交通学院,上海 200235; 2.上海隧道工程有限公司,上海 200092)

目前国内外在饱和软弱地层上修建的地铁车站长度大多数都超过百米。因此,在施工和运营过程中地铁车站混凝土结构因温度变化和不均匀沉降等各种因素会产生纵向应力,导致混凝土结构开裂。国内外一般处理车站开裂方式是在车站衬墙内设置诱导缝。诱导缝是具有一定抗弯刚度和防止剪切移动接缝张开顶部大底部小、宽度很小的变形缝,是一种特殊的变形缝,但诱导缝和变形缝因构造和施工方法不同,在性能上存在显著差别[1-5]。设置诱导缝,使结构所在的截面刚度削弱。当温度变化、混凝土收缩徐变、结构不均匀沉降等情况发生时,结构应力会发生变化,这样会使诱导缝所在的结构截面先行开裂,从而避免混凝土结构其他截面出现裂缝。因此,诱导缝的设置会使车站结构裂缝有序的产生、发展,从而减少裂缝对车站主体结构的危害[6-7]。研究表明[8-16],在车站衬墙处设置诱导缝,可有效控制因温度变化和不均匀沉降引起的裂缝扩展。

目前国内地铁车站结构的诱导缝常以20~30 m为间距,普遍使用的诱导缝结构设计分为两种:双柱式诱导缝和梁板式诱导缝[2]。工程中双柱式诱导缝因其施工复杂应用则较少,以梁板式的诱导缝应用最多。然而诱导缝的位置和数量的设置还是凭施工经验来确定,以及影响诱导缝的设置因素还很复杂。因此本文以上海市轨道交通17号线青浦站为项目背景,考虑诱导缝的位置、间距、内衬墙厚度、顶板和衬墙分开与整体施工浇筑等影响因素,对车站进行有限元数值计算,为诱导缝在地铁车站裂缝防治中的设置提供优化措施和建议。

1 数值建模与计算分析

1.1 工程背景

上海市轨道交通17号线青浦站全长165 m,结构形式是地下二层岛式车站。该车站主体外围是800 mm厚地下连续墙,埋置深度为28.0~32.0 m,车站基坑开挖深度15.8~17.8 m。侧墙与板分开浇筑,每段结构分5次浇筑。地连墙与衬墙为复合式结构形式,梁、板和侧墙混凝土均采用C35混凝土,有耐久性要求,底板、中板、顶板和衬墙混凝土抗渗等级为P8。

1.2 数值建模

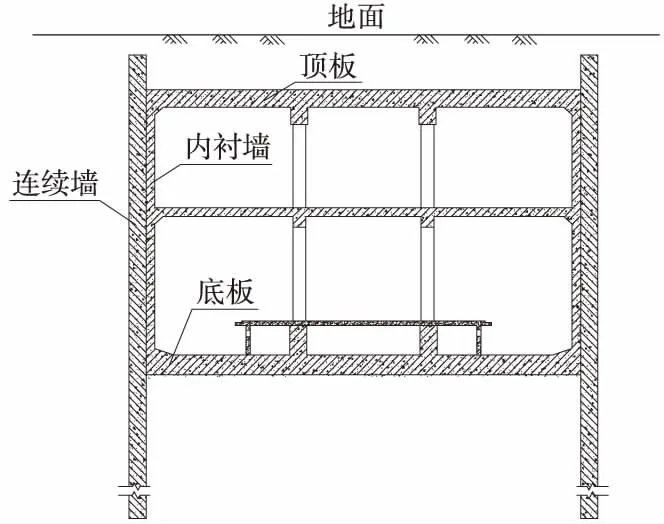

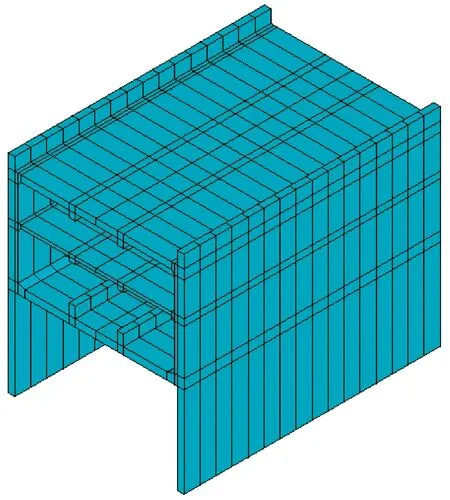

齐峰等[19]采用有限元软件对复合式地铁车站进行数值模拟,发现计算结果与车站裂缝的实测分布基本吻合,验证了有限元建模模拟思路及参数选取的基本合理性。因此,本文采用文献[19]地铁车站有限元建模分析方法,以青浦车站24 m标准车站段为数值模拟对象,分析在不同温度荷载作用下的车站标准段的应力分布,为诱导缝的设置提供优化指导。车站截面为双层单跨式框架结构形式,如图1所示。所选车站标准段节段截面连续墙厚度为800 mm,内衬墙厚度为400 mm,底板厚度为900 mm,中板厚度为400 mm,顶板厚度为800 mm,地下一层高度为4.62 m,地下二层高度为6.37 m。24 m标准车站节段有限元模型如图2所示。

图1 复合式地铁车站横截面

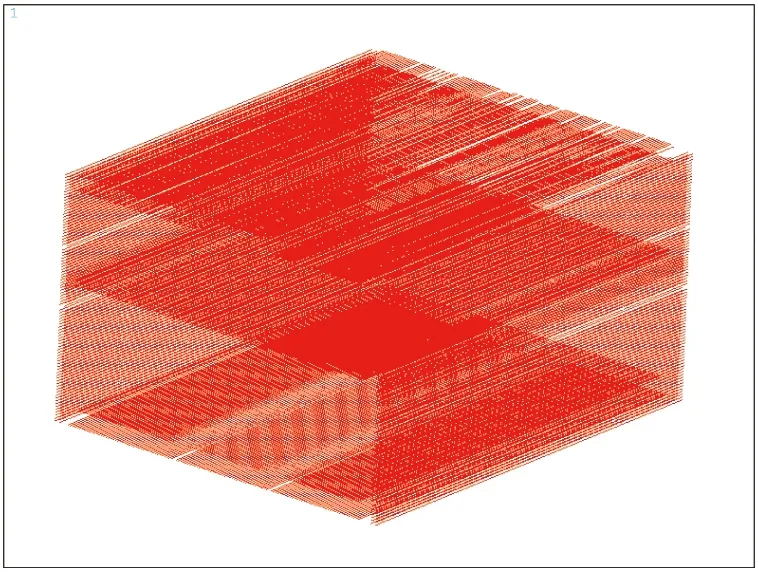

地铁车站主体结构采用Solid65单元模拟。混凝土弹性模量Ec=3.15×1010Pa,泊松比ν=0.2。钢筋弹性模量Es=2×1011Pa,泊松比ν=0.3。混凝土的线膨胀系数取10-5/℃,钢筋的线膨胀系数取1.2×10-5/℃。各个位置的钢筋均沿z方向布置,分布情况如图3所示。

图2 24 m标准车站节段有限元模型

图3 地铁车站钢筋分布

1.3 诱导缝处联接单元的定义

根据施工方提供的资料,地铁车站诱导缝构造处两边的衬墙内钢筋沿衬墙高度方向每隔两排就断开。诱导缝处底板纵向钢筋全部贯通。诱导缝这种构造方式使诱导缝两边的纵向钢筋像弹簧。因此采用link188单元来模拟钢筋。

1.4 约束

地铁车站主要受周围接触土体和节段间连接钢筋的这两种约束。地铁车站与土体约束作用可以分为垂直于接触面的法向阻力和接触面内的切向阻力。因此,选用Combin14弹簧单元的线弹性性质来模拟土体与地铁车站连续墙、底板和顶板之间的约束,如图4所示。

图4 约束图

1.5 荷载

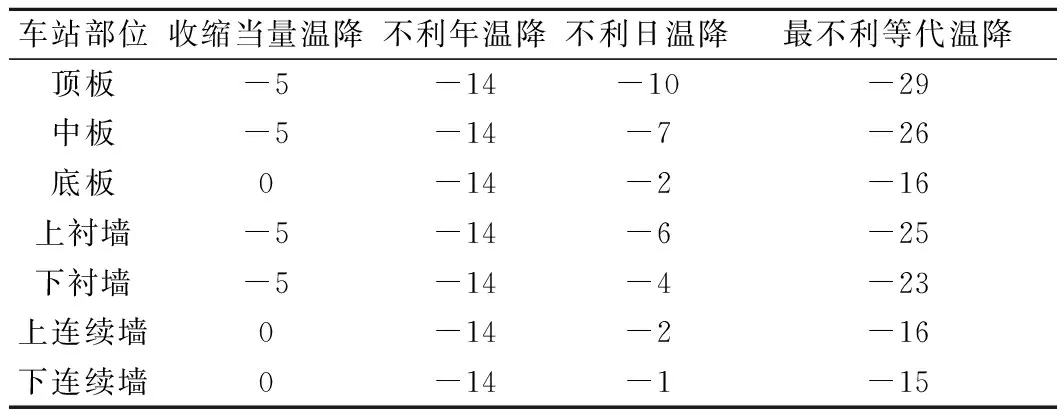

混凝土干缩、外界温度变化会使混凝土产生温度应力。因此需要考虑混凝土干缩、不利年温降和不利日温降3种基本荷载工况。收缩等待温差是由混凝土在30 d龄期内的收缩变形等效而来的温差,在没有实验数据支持时,可以取-5 ℃[19]。对于地铁车站,根据忻鼎康等[17]的研究,同时参考施工单位的经验,年温降对混凝土的影响一致,并考虑混凝土徐变的影响,取-14 ℃计算。日温降需要考虑车站各部位混凝土温度场分布的差异,根据齐峰等[18-21]的研究确定。车站混凝土的计算等待温降荷载数值见表1。

表1 地铁车站最不利等代温降荷载值 ℃

2 不同参数影响分析

通过计算在表1的温度荷载工况下,可以得到地铁车站节段各个部位的应力分布。通过现场调研可知地铁车站裂缝主要分布在顶板和内衬墙附近。因此,本节针对影响车站结构应力的设与不设诱导缝、诱导缝的间距、内衬墙厚度、顶板和衬墙分开与整体浇筑施工方法等因素进行分析,以应力云图的形式显示各个因素下车站顶板和内衬墙的第一主应力分布图,图中的应力等值线字母对应数值列于图右,单位为Pa,由于不同类型参数只是数字大小不同,应力云图较为相似,只列出具有代表性云图进行展示。

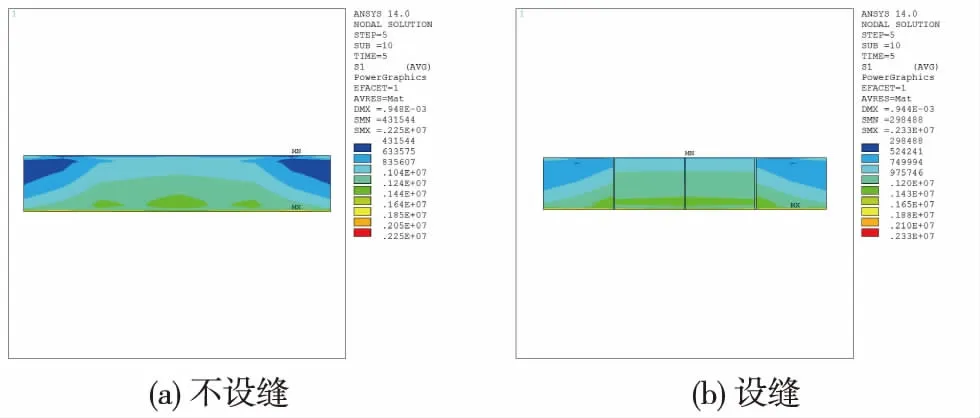

2.1 设与不设诱导缝

图5为顶板与上衬墙分开浇筑时,内衬墙厚度为400 mm,上衬墙在未施加诱导缝,温度荷载为最不利温降情况下的第一主应力图。从图5(a)可以看出,衬墙内侧混凝土在1/4、1/2和3/4位置处明显出现3处应力集中,应力为1.60 MPa,应力超过C35混凝土抗拉强度设计值1.57 MPa,因此建议在1/4、1/2和3/4位置设置诱导缝。设置诱导缝之后,上衬墙的应力集中现象消失,并且应力减小为1.43 MPa,小于抗拉强度设计值,如图5(b)所示,说明诱导缝的设置起到了抑制裂缝开展的作用。

图5 上衬墙第一主应力分布

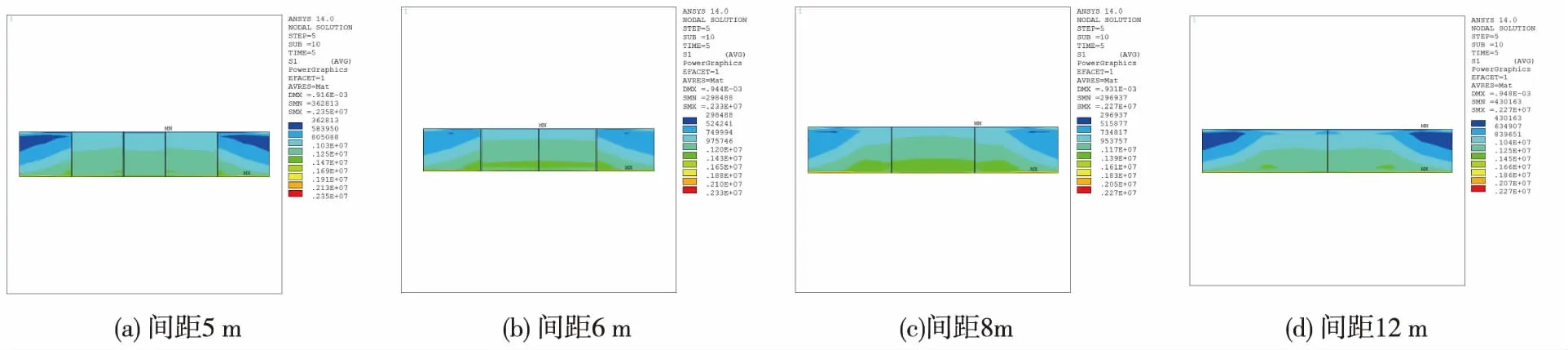

2.2 诱导缝间距的影响

图6为上衬墙在内衬墙厚度为400 mm,诱导缝间距分别为5、6、8、12 m,温度荷载为收缩当量温降情况下的第一主应力图。从图6可以看出,随着诱导缝的间距增大,上衬墙的应力逐渐减小。

图6 上衬墙第一主应力分布

2.3 内衬墙厚度的影响

内衬墙厚度的不同会影响衬墙和顶板的应力,因此选用内衬墙厚度为400、600 mm和800 mm分别计算。图7为上衬墙未施加诱导缝情况下,内衬墙厚度分别为400、600 mm和800 mm的应力分布。从图7可以看出,随着内衬墙的厚度增加,上衬墙的应力逐渐减小。

图7 上衬墙第一主应力分布

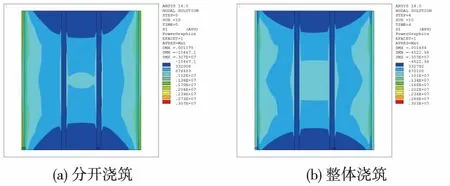

2.4 衬墙顶板分开与整体施工

在建模时程分析时,将顶板组与上衬墙模型共同激活进行整体浇筑的模拟。利用生死单元,先对顶板进行钝化,等上衬墙激活后再对顶板进行激活,从而实现上衬墙和顶板分开浇筑的模拟。边界条件的模拟同1.4节,温降施加方式同1.5节。图8(a)为内衬墙厚度为400 mm,在上衬墙内侧混凝土1/4、1/2和3/4位置处设置诱导缝,顶板与上衬墙分开浇筑时,温度荷载为最不利当量温降情况下的顶板的第一主应力图。图8(b)为顶板与上衬墙整体浇筑时,顶板的第一主应力图。从两个图相比较可以看出,分开浇筑时顶板的应力比整体浇筑的应力大0.2 MPa左右。图9为上衬墙分开浇筑和整体浇筑的第一主应力图,从图9可以看出,上衬墙与顶板分开浇筑时上衬墙的应力比整体浇筑的应力大0.1 MPa左右。从计算分析来看,顶板与上衬墙整体浇筑比分开浇筑对结构有利,但从施工角度来讲,分开浇筑更有利于模板施做与混凝土振捣。

图8 顶板第一主应力分布

图9 上衬墙第一主应力分布

3 结论

通过对上海17号线青浦站24 m标准段进行有限元建模及数值分析,得出如下结论和建议。

(1)对于24 m标准节段,在400 mm厚度的衬墙下,计算分析表明,在1/4,1/2,3/4处会产生大于混凝土抗拉强度的应力集中,应设置诱导缝。在设置诱导缝之后,上衬墙和顶板的应力减小。

(2)随着诱导缝的间距增大,上衬墙和顶板的应力逐渐减小。随着内衬墙的厚度增加,上衬墙和顶板的应力逐渐减小。

(3)上衬墙与顶板分开浇筑时上衬墙和顶板的应力比整体浇筑大,但应力变化影响不大,可根据施工具体情况采用合理的施工方式。

另外,限于工程现场实际条件,研究还存在不完善之处,如对不同体积情况下混凝土的水化热情况的考虑等。这些会在今后诱导缝应用中展开分析计算。

[1] 李烈刚,李佳雨.诱导缝在地铁车站纵向变形控制中的应用[J].建筑技术,2007,38(11):819-821.

[2] 陈斌,刘松,秦明强,等.考虑耐久性条件下的高性能混凝土的应用技术[J].铁道标准设计,2013,57(4):81-86.

[3] 钟清华.山东体育学院教授公寓楼(Ⅰ期)结构设计[J].铁道标准设计,2005(5):104-106.

[4] 陈东杰,谢钦方,徐来观.顶入式箱形桥预制箱身合理长度的确定[J].铁道标准设计,2002(7):61-63.

[5] 李国良,程磊,王飞.高地温隧道修建关键技术研究[J].铁道标准设计,2016,60(6):55-59.

[6] 隋涛,杨林德,马险峰.地铁车站结构诱导缝应用研究现状与展望[J].路基工程,2012(5):60-63.

[7] 熊永华,杨卫星,颜勇.某地铁车站轨排井围护结构设计[J].铁道标准设计,2009(9):76-79.

[8] 叶国祥,陆秋旋,陈志平.结构诱导缝在地下室侧墙中的应用实践[J].广东土木与建筑,2003(4):29-30.

[9] 葛世平.软土地铁车站结构纵向变形预测与研究对策[D].上海:同济大学,2000.

[10] 刘国彬,李文勇.地铁车站诱导缝位移的分析计算[J].岩土工程学报,2000,22(2):195-198.

[11] 庞贵磊.软土地区异形地铁车站诱导缝的设置研究[D].上海:同济大学,2005.

[12] 刘欣荣.关于地铁地下车站设置诱导缝的探讨[J].科技情报开发与经济,2010,20(1):161-163.

[13] 熊四清.上海地铁杨浦线黄兴路车站防水施工技术[J].铁道标准设计,2008(9):100-103.

[14] 郭现钊.天津地铁既有线改建新旧结构相接处设计与施工[J].铁道标准设计,2006(1):89-91.

[15] 徐向辉.软弱地层中地铁车站结构设计[J].铁道标准设计,2001(3):37-38.

[16] 王维.地铁车站混凝土结构开裂有限元分析[D].上海:上海交通大学,2008.

[17] 忻鼎康,胡祖光.中山北路地铁车站预应力有限元分析[C].上海预应力会议论文集.上海,2004:114-120.

[18] 齐锋,王维,张叶田.地铁车站施工期温度演化的试验研究[J].铁道工程学报,2010(3):109-113,132.

[19] 齐锋,陈晓宝.谈复合式地铁车站的有限元数值仿真[J].地下空间与工程学报,2006(S2):1465-1469.

[20] 齐锋,陈晓宝.对复合式地铁车站内衬墙开裂原因的探讨[J].施工技术,2006(10):55-56.

[21] 齐锋,都成.地铁工程混凝土开裂原因及综合防治[J].工程建设与设计,2006(4):115-118.