1920-1999年河南作家的时空分布规律研究

温素平

(信阳师范学院 文学院,河南 信阳 464000)

河南作家的研究是随着“文学豫军”①在全国文坛的崛起而兴起的[1]。从人才地理学视角看,“文学豫军”的崛起不仅是地域文学创作的兴起,更是地域文学人才在全国的崛起。本文的河南作家指河南本土和出生于河南现客居他乡的作家。从地理学角度,以人才指数、人才频度、人才重值区及人才重心的时空变化来探究“文学豫军”的时空分布及变化规律,不仅具有方法的创新性,而且为文学研究提供了一个独特的视角。

一、数据获取与研究方法

(一)研究资料与数据提取

河南历史悠久,文化底蕴深厚,从古到今诞生过一批又一批杰出的文学家。1980年河南作家协会成立,新时期又以网络为载体建立了河南作家网。本研究资料即以河南作家网为平台、以其他书籍、媒体为辅助,获取现当代河南作家信息。在对这些信息进行甄别、剔除后得到了2 985份有效样本资料。在作家出生地域上涵盖了河南省郑州市、洛阳市、开封市、南阳市等17个地级市以及1个省直辖行政单位。因诞生于20世纪的中国新文学是中国社会历史现代化转型的产物,是体现五四思想启蒙、政治救亡和走向世界现代性精神的文学[2],并且1920年以前及2000年后河南作家总体数量上较少且仅分布在少数地区内,所以以1920—1999年为河南作家时空分布规律研究年份区间。

(二)研究方法

1.基于GIS的空间分析方法

本文以1920-1999年间每10年的河南省各地市的作家人才指数为数据基础,借助ArcGIS10.1工作平台进行地理空间数据提取处理,以地级市为研究尺度,通过地理学区域重心计算公式得到各时间段人才重心地理位置及其随时间的位移变化,绘制人才重心变化图,依此便可以清楚地看出研究期间内河南省文学人才重心迁移情况。

地理学区域重心的概念就是,假设一个区域有n个次级区域单元组成,其中第i个次级区域单元的中心的地理坐标为(xi,yi),mi为该次级区域单元某种地理现象的属性值,则该属性地理现象的区域重心坐标为:

(1)

(2)

若属性值mi为各个次级区域单元的人才指数,则区域重心(xi,yi)为区域人才指数中心。当某地理现象的重心随着时间变化出现移动时,重心表现为在各个次级区域单元作用力的动态作用下向作用力大的方向移动,其移动方向即为空间格局变化的方向。本研究选取河南省各次级行政单元政府所在地坐标为(xi,yi),以河南省各个市1920-1999年间每10年段的人才指数为属性值mi。基于作家人才重心计算结果可以确定1920-1999年间每10年河南省的作家人才重心区位坐标。

2.统计学方法

(1)作家人才指数

作家人才指数是指在一定空间范围内一定时期内作家出生的人数。作家人才指数的取值是以所选取的地域空间在某一时期内作家出生的人数而定的,以展示人才规模在“量”上的变化趋势。

(2)作家人才频度

作家人才频度是指在特定时间段内某一地区出生作家的规模与同时间段内的各个地区作家出生总数的比值。作家人才频度主要反映的是在特定时间段内某一地区作家人才指数在全地区总的人才指数比重。河南作家时空分布规律研究区间为1920-1999年,时间跨度为80年,为了清晰展示人才频度在这80年间的变化趋势,本研究以10年为时间尺度,分为8个时间段探究1920-1999年间作家人才频度变化特征及其总体趋势。

(3)人才出生的重值区

人才出生重值区是指在特定时期内人才出生频度相对高的地区。人才出生分布具有显著的空间差异,有的地域出生的作家较多,而有的地域出生的作家较少。人才出生重值区及其位移也是研究人才空间变迁规律的重要指标。根据时间段的选取,就可以分别描述出在短时间段内的人才出生重值区和在特定区域内长时间跨度的人才出生重值区的空间迁移特征。

如果选择一定时间段便可以得到在该时间段内人才出生的重值区,那么根据研究时间段的选取情况,可以呈现小时间段人才出生重值区的变化情况,也可以展现某一长时期人才出生重值区的变化情况。

二、1920-1999年河南作家规模的时间变化规律

(一)人才指数呈抛物线型变化,20世纪60年代为峰值区

河南作家人才指数在1920-1999年间呈先增后减的抛物线型变化趋势,其中1920-1929年和1990-1999年是河南作家出生的低值区间,作家出生规模仅分别为49人和18人;1960-1969年间河南作家出生规模为877人,是河南作家出生的峰值区。从动态趋势看,1920年至1969年河南作家出生规模从49人增长到877人,50年间增加了17倍,平均每10年增加河南作家165人。如图 1所示,1920-1969年河南作家人才规模增加曲线斜率为16.8,此段是河南作家人才规模的快速增加时期;而从1969年至1999年,河南作家出生规模从877人减少到18人(考虑到后期持续补录,河南作家实际人数应该高于现有统计规模,本研究按现有统计数据分析),作家人才减少曲线斜率为28.6,其中1969年至1989年河南作家出生规模从877人减少到122人,人才减少曲线斜率为37.7,表明河南作家从1970年以来进入急剧减少时期。

人才指数呈抛物线型变化的原因,首先是1949中华人民共和国的成立,为文学创作提供了稳定的国内政治环境和较好的生活条件,“百花齐放,百家争鸣”文艺方针的提出更是有效地推动了社会主义

图1 1920-1999年河南文学人才指数变化

文化的繁荣。有利的政治氛围和政策支持,使得1920年至1949年间出生的人在成年后有更好的文学创作环境。同样,中华人民共和国成立后,政府高度重视国民教育的发展,较好的教育环境促进了河南作家的成长。其次,河南人口的持续攀升为河南作家的成长提供了坚实的人口基础,其中1916年至1953年河南省人口增长了38.0%,年均增长率8.07‰[3]。再次,“文革”十年动荡,严重阻碍河南作家人才规模增长。十年动乱更是文学创作活动的浩劫,文学创作活动几近停止,文学队伍受到空前严重的摧残[4]。再加上,市场经济条件下,较低的文学创作短期效益抑制了河南作家规模的增加。1969年后出生的人在其成年后进入我国高速发展的市场经济时期,文学创作短期效益相对较低,使得长期从事文学创作的人锐减,导致河南作家指数持续下降。另外,自1980年以来的时间较短,难以培养较多作家,逐步成长的作家还有待后期补录,也是1980年以来河南作家规模减小的原因之一。

(二)1940-1979年是河南作家人才频度稳定期,河南作家地域结构呈现“橄榄型”

1920-1999年间河南作家10年最大人才频度在时间上的变化呈现出“U”型,1940-1979年间为河南作家10年最大人才频度稳定期,其值在[12%,13%]间波动,而其两侧为不稳定期(见图 2)。

1920-1949年间为河南作家最大人才频度的下降时期,虽然这一时期人才指数区间值由[1,11]不断拉大至[2,53](见表 1),但其最大人才频度由22.24%以斜率为-0.051,急剧下降到12.35%,这表明地区河南作家人才优势逐渐减弱,整个河南作家地域结构逐渐趋于“橄榄型”。1940-1979年间为河南作家最大人才频度稳定期, 人才指数区间值逐步拉大,但地区河南作家总体不均衡性减弱,各个地市河南作家逐渐成长起来。趋于中间值的地市逐渐增多,作家结构已经形成“橄榄型”,河南作家地域结构“橄榄型”在1979年后逐渐打破,从1979年起河南作家最大人才频度以0.13的斜率迅速增长至38.89%,位于“橄榄型”中间的地市数向人才频度低值端移动,由此可见作家又重新向少部分地市集中。

出现这种原因与我国的历史和特殊的国情有着很大的关系。首先,1920-1949年由于我国战乱频仍、内忧外患,社会动乱及人民生活水平低下,使得这一时期作家总量较少且集中在少数地区,所以最大人才频度较高。但这一时间段末期出生的人在其应接受教育的年龄阶段恰好赶上了中华人民共和国成立的良好的社会环境,因而各个地市都获得出产作家的机会,这使得后期人才频度逐渐下降。其次,随着中华人民共和国的成立,社会环境的改善,人民生活水平的提高,文化教育事业的发展更加促进地区作家的增长,因此1940-1979年是河南作家最大人才频度的稳定期,而河南作家地域结构也呈“橄榄型”。最后,1979-1999年是河南作家最大人才频度上升期,这与市场经济条件下较低的文学创作短期效益抑制了各地市河南作家人才规模的增加,以及具有优越的经济条件和区位的地市为作家的创作和成长提供了良好的环境有关。正如何弘在《重铸辉煌:改革开放30年的河南文学》中所说,新时期以来河南的小说创作还有一个非常耀眼的亮点,就是以《百花园》和《小小说选刊》为根据地,河南郑州成为全国小小说创作的中心[5]。但1989-1999年是河南作家最大人才频度急剧上升期,很大部分原因是1980年以来的时间较短,难以培养较多作家人才,而录入的作家集中在少数地市。

图2 1920年-1999河南作家人才最大频度变化

三、1920-1999年河南作家的空间分布规律

(一)省内区际差异显著,区域极规模比重达43%

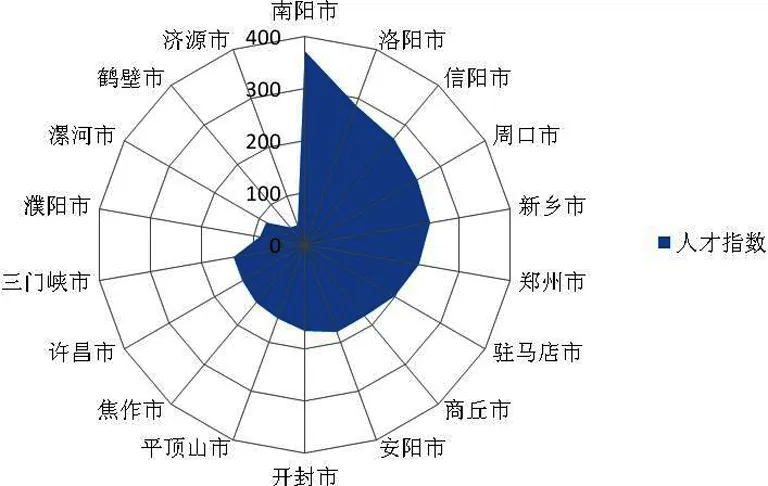

1920-1999年河南作家地域差异显著,表现为豫南、豫北多,豫东、豫中、豫西少。从南北向看,豫南3市作家人才指数为835,豫北6市作家人才指数为737,呈现河南作家人才指数南北对应的高值区。从东西来看,河南作家人才指数由西向东增加,即豫西的423,豫中的444,豫东的593(见表 2)。而就单一地域而言,河南作家又有明显的相对本地域作家较多的城市,即人才区域极。豫南、豫北、豫东、豫中、豫西分别以南阳、新乡、周口、郑州、洛阳为区域极,这5个人才区域极的作家人数占河南作家总数的43%。

表2 1920-1999年河南作家指数地区分异表

河南作家市际差异显著。人才指数总量居于前3的市分别为南阳市、洛阳市和信阳市,人才指数分别为372、285、265;最少的3个市为漯河市、鹤壁市和济源市,人才指数分别为85、43、40(见图 3)。在河南省的18个市中,河南作家又主要集中在南阳、洛阳、信阳、周口、新乡和郑州,这6个城市集中了河南作家总数的51%。

图3 1920-1999年河南作家人才指数空间分布

就地域差异而言,人口规模是造成地域河南作家分异的主要原因。在不考虑其他因素的前提下,较多的人口数量的地区就拥有产出作家的人口基础优势。依据河南省2012年统计年鉴[6]计算得到豫南、豫北、豫东、豫中、豫西人口数分别为3 359万人、2 358万人、2 813万人、1 568万人和1 549万人,这与地域人才指数值有较大的吻合性。此外,“文化锋面”也是文学人才聚集之所[7]。河南省处于中国中东部,地域辽阔,周边存在着三秦文化区、三晋文化区、燕赵文化区、齐鲁文化区、楚文化区。在特殊的文化区环境下产生了多个文化锋面,处于文化区过渡的“锋面”地区就容易产生更多的作家。而作家人才区域极的形成则是得益于某一区域的地理位置、经济、教育、文学创作氛围优势。

河南作家市际差异显著与地区地理环境、人口、教育、历史因素有着显著关系。以南阳市为例,南阳作家人数众多,本土文学较发达。原因有:(1)环境方面。南阳为盆地地形,位于豫西南,物产丰富、内部社会较安定,使得南阳比河南其他地区更少遭受战乱、饥荒、洪灾等不利因素的影响,这为生活在本区的作家提供了良好的创作条件。这种外部地域环境有利影响在1920-1949年间尤为明显,该时期河南总的人才指数为718,南阳为96,人才频度为13.4%,是同时期河南人才频度最大的地区。(2)历史方面。南阳为国家历史文化名城,有“南都”“帝乡”之称。南阳历来出现较多文学作家,如古代的有张衡、岑参等,现当代在文坛卓有建树的有乔典运、张一弓、田中禾、周同宾、高金光、行者、郝树声、何弘等,在他们的带动和影响下营造了浓厚文学创作氛围,形成了“文学豫军”中南阳作家群体。(3)人口方面。南阳人口基数比较大,依据2012年河南省统计年鉴,南阳人口达1 338万人,为全省第一[6]。(4)文化方面。中原汉文化与楚文化在这里交融,并且南阳地方特色鲜明,独特的地方农耕文化以及人文风情成为南阳作家创作的沃土。正如周大新所说:“南阳盆地是个圆的。”他要全面地写出这个地方空间的自然风貌,民风乡俗,遗传基因与文化积淀[9]。(5)其他方面。国内人口流动产生非河南作家,如著名作家二月河;20世纪50-70年代由于国家政策的影响,大批知识分子下放、下乡到南阳各地对南阳地方文学的发展也有一定的促进作用。

(二)河南作家人才多极化趋势增强,新乡、郑州等新的人才重值区逐渐形成

河南作家人才重值区由西部、西南部逐渐向东部、东南部转移,中部和北部人才重值区形成趋势逐渐增强。河南作家人才重值区在地域空间上由洛阳-南阳-信阳-周口-洛阳不断变迁(见表 3),从变迁规律上看,郑州、新乡有望成为新的作家人才重值区。

从时间序列上看,洛阳曾3次成为首位人才重值区,分别是1920-1929年、1930-1939年和1990-1999年,南阳市也曾3次成为首位人才重值区,分别是1940-1949年、1950-1959年和1960-1969年。信阳和周口成为首位人才重值区各1次,分别是1970-1979年和1980-1989年 。如果抽取同一时期的第2位、第3位人才重值区会得到这样的结果,即首位人才重值区和第2位人才重值区相互变换。从该趋势看,郑州、新乡有望成为今后新的作家人才重值区。人才重值区由西部、西南部向东南部及中部转移,同时文学重心区域不再集中在洛阳、南阳等少量地域而逐渐向其他地域扩散。

河南作家人才重值区的空间变化是各个时期地理环境、人口、教育、历史、经济等因素作用程度不同的结果。1920-1949年间环境因素起主要作用。这一时期国内时局动荡,使得地理环境较为封闭偏僻的地区更能为作家的成长、创作提供一个相对稳定的外部环境,因而这一时期河南作家文学人才重值区为南阳、洛阳。1950-1979年间主要是人口、历史因素作用的结果。中华人民共和国成立后社会稳定,经济发展南阳、信阳人口基数大为作家的产生提供了人口条件,同时国家各项政策的实施也促进地区文学创作的发展。至1980年后,随着改革开放政策的实施,经济社会不断发展,户籍制度的宽松使得河南作家人才重值区向经济发展较好的地区转移,由此出现了郑州、新乡作家人才重值区次序上升的现象。但值得注意的是周口的人才重值区次序上升与人口因素高度关联。

表3 1920-1999年河南作家人才重值区空间变化

(三)河南作家人才重心的东西迁移和南北摆动幅度较大,空间稳定性不强

1920-1999年河南作家人才重心区位变动范围始终在许昌市境内(见表 4),每10年文学人才重心位置波动幅度较大,空间稳定度不强。人才重心区位在1920-1929年位于河南省许昌市禹州市内(34°14′46.05″N,13°24′24.81″E),随后以方向为东偏南56.81°,距离为11.285千米移至1930-1939年的位置。而后又以主方向为东,经过东偏北、东偏南变换,南北摆动向东部移动。从1980-1989年至1990-1999又以东偏南6.439°,距离为40.522km西撤,从许昌县返回到禹州市境内(见图 4)。

表4 1920-1999年河南作家人才重心坐标空间变化

文学人才的空间重心位置总的趋势是向东移动且伴随南北摆动,这与改革开放后,在稳定的国内环境下经济发展不均衡和区域人口、教育差异有着一定的关系。虽然1980-1989年至1990-1999年又西撤,这一反常变动与前述1990-1999年距今时间较短,产生的作家还有待后期补录有关系。

图4 1920-1999年河南作家人才重心空间变化

四、结论

河南省是一个作家大省,“文学豫军”的崛起有着强大的河南作家人才群体做支撑。自1920年至1999年有详细资料记载的河南作家就有2 985位,平均每年就有37位河南作家出现。

河南作家人才指数呈抛物线型变化,1960-1969年间为峰值区。在1960-1969年间河南作家人才指数最大达877,其两侧1920-1960年间为攀升期,1970-1999年间为河南作家人才急剧减少期。1940-1979年为河南作家最大人才频度稳定期,河南作家地域结构呈现“橄榄型”。

河南作家空间差异明显,豫南、豫北多,豫东、豫中、豫西少。南北向呈现豫南较豫北多,东西向呈现由豫西向豫中、豫东逐渐增多。从区域看,豫南、豫北、豫东、豫中、豫西存在明显的区域极,区域极河南作家总数之和占河南作家总数43%。从市际看,河南作家又主要集中在南阳、洛阳、信阳、周口、新乡和郑州,这6个城市占河南作家总数的51%。

河南作家人才重心向东移动,并伴随有南北摆动,波动幅度较大,空间稳定度不强。与作家人才重心移动相对应,作家人才重值区由西部、西南部逐渐向东部、东南部转移,中部和北部人才重值区趋势逐渐加强。重值区由早期的洛阳、南阳二极区逐渐向洛阳、南阳、信阳、周口等多极区转变,郑州、新乡有望成为作家人才新的重值区域。

注释:

① “文学豫军”是指20世纪80年代中后期,以一批河南本土作家或出生在河南、后来客居在外,并始终执着地表现河南生活,以长篇创作的骄人成绩,引起了文坛、评论家、学术界的广泛关注的作家群体。本文河南作家与“文学豫军”身份相同。

参考文献:

[1] 孟 芳,梁兆民.关于文学豫军崛起及其文化背景分析[J].新乡师范高等专科学校学报,2008(4):14-17.

[2] 刘中树.“五四精神”与中国新文学[J].社会科学辑刊,2008(2):160-169.

[3] 郑发展.近代河南人口研究(1912-1953)[D].上海:复旦大学,2010.

[4] 孙 莉.文学豫军论[J]. 河南大学学报(社会科学版),2002,42(4):1-6.

[5] 何 弘.重铸辉煌:改革开放30年的河南文学[J]. 中州大学学报,2009,26(1):6-12.

[6] 河南省统计局.河南统计年鉴[Z].北京:中国统计出版社,2012.

[7] 梁 璐.陕西文学地理分异研究[J].地理科学,2008,28(1):100-106.

[8] 孙 莉.文学豫军论续[J].河南大学学报(社会科学版),2002,42(5):15-24.