论《毛诗类释》中的山类

刘 宁,李牧星

(西安文理学院 文学院,西安 710065)

清人顾栋高(1679—1759)撰《毛诗类释》,该书成于乾隆十七年(1752),是专门研究《诗经》名物的著作。该书分为21卷,分类阐释《诗经》所涉及的名物。在此书之前研究《诗经》名物的典籍大多不成系统,且不便查阅。顾栋高将《诗经》中所涉及的名物分门别类、逐一考证,并且比对诸家之说,再附上自己的见解,颇为详细充分。

《诗经》中共有35首诗涉及《毛诗类释》卷三山类,在《诗经》中占有较大比重,并且诗中对山的不同形状、朝向、特点、形成原因等都有专门的称谓,说明山与周人的生活生产密切相关。研究《诗经》中的山类意象,有助于我们了解古代先民的生产生活,理解古代先民的情感生活。《诗经》中对山的描写,给中国文学产生了深远影响,也使“山”在古代文学中一直占有重要地位。

一、涉及的山名和相关诗篇统计

(一)《毛诗类释》卷三释山介绍

1.十七座山

岐山:《元和郡县图志》中记载岐山也叫天柱山,在陕西凤翔府岐山县北十里,今陕西省宝鸡市东北部。[2]《雍录》中记载邠县在岐山西北方向二百五十里处,在邠县的南边一百三十里是奉天县,奉天县有梁山,渭水在梁山的南边。越过梁山顺着渭水可达岐山,[3]就是《诗经》中所写的“率西水浒,至于岐下。”[4]760

太王在岐山下建都,也因此称为岐周。

终南:在陕西西安府长安县南五十里,连亘凤翔县、岐山县、眉县、武功县、周至县、户县、长安县、咸宁县(民国时与长安县合并)、蓝田九个县。

北山:泛指是周都城北边的诸山,九嵏、甘泉、嶻嶭等山。如《小雅·北山》《小雅·杕杜》中写道:“陟彼北山,言其采杞”[4]642,《召南·草虫》:“陟彼南山,言其采蕨”[4]35,这样不举山名只称其南北山的都是依据周代帝都丰、镐的地理位置而言。

东山:三监之乱,周公自西东征,军队驻扎为了稳固必然会驻扎在山下,所以驻扎的山即为东山,便有了《豳风·东山》“我徂东山,慆慆不归”。[4]421

梁山:在陕西同州府韩城县西北九十里,本是韩国的主山,晋灭韩后属晋。

敖山:在河南开封府郑州河阴县,今河南荥阳市。先王说:“名山大泽不以封。”所以敖山不属于列国,留作了讲习武事的地方,即《小雅·车攻》中所写的“建旐设旄,捕兽于敖”[4]513。周宣王时还有这样的活动,但在郑灭虢以后敖山成为郑国用来做军事防御的山险,东都洛邑的朝会、田猎都不能在此举行了。

岳:吴岳,也叫岍山。在陕西扶风岍县。

首阳:在山西蒲州府东南,今山西省中条山脉西南端,也叫雷首山。

蒙山:在沂州府蒙阴县西南,今山东省临沂市西北、沂蒙山区腹地。蒙山也叫东山,即《孟子·尽心上》“孔子登东山而小鲁”[7]中的东山。

凫山:在兖州府邹县东南三十八里,今山东省邹城市。

新甫:《魏书·地形志》记载鲁郡汶阳县有新甫山,汶阳故城在兖州府泗水县东南,即今山东省新泰市西北[8]。

景山:《商颂·殷武》中写道:“陟彼景山,松柏丸丸”[4]1044。朱熹说:“景山,商所都之山名”,在河南府偃师县。

旱麓:《大雅·旱麓》中写道:“瞻彼旱麓”[4]769,《毛诗》把“旱”当作山名,又不知山在哪里,便取《地理志》中提到的汉中的旱山。而顾栋高认为:“诗人托山川以起兴,皆取其在境内者。汉中远于丰镐,丰镐之间高山多矣,何独远取汉中之旱山乎?既非耳目所及,何言瞻也?”所以旱山“不可知也”。

2.十种类型的山

(1)七种山的形状

(2)一个山的位置特点

鲜原:《尔雅》记载:“小山别大山,鲜”,“别”就是不相连。与大山不相连的小山就叫做“鲜”。[9]

(3)两对山上的情况

石山上面有土称为崔嵬,土山上面有石头称为砠。多草木的山称为岵,无草木的山称为屺。

(4)由于形成原因不同的特定称谓

京,即卓绝高大像丘一般,但是人为的而不是天然形成的,称为京。天然形成的则称为丘。

3.五个山的部位

冈:高山的长山脊名冈。冢:山顶、山巅。崒:峰头的巉岩。夕阳:山顶的西面,夕始得阳,故名夕阳。朝阳:山顶的东面,旦即见日,故名朝阳。

(二)相关诗篇统计

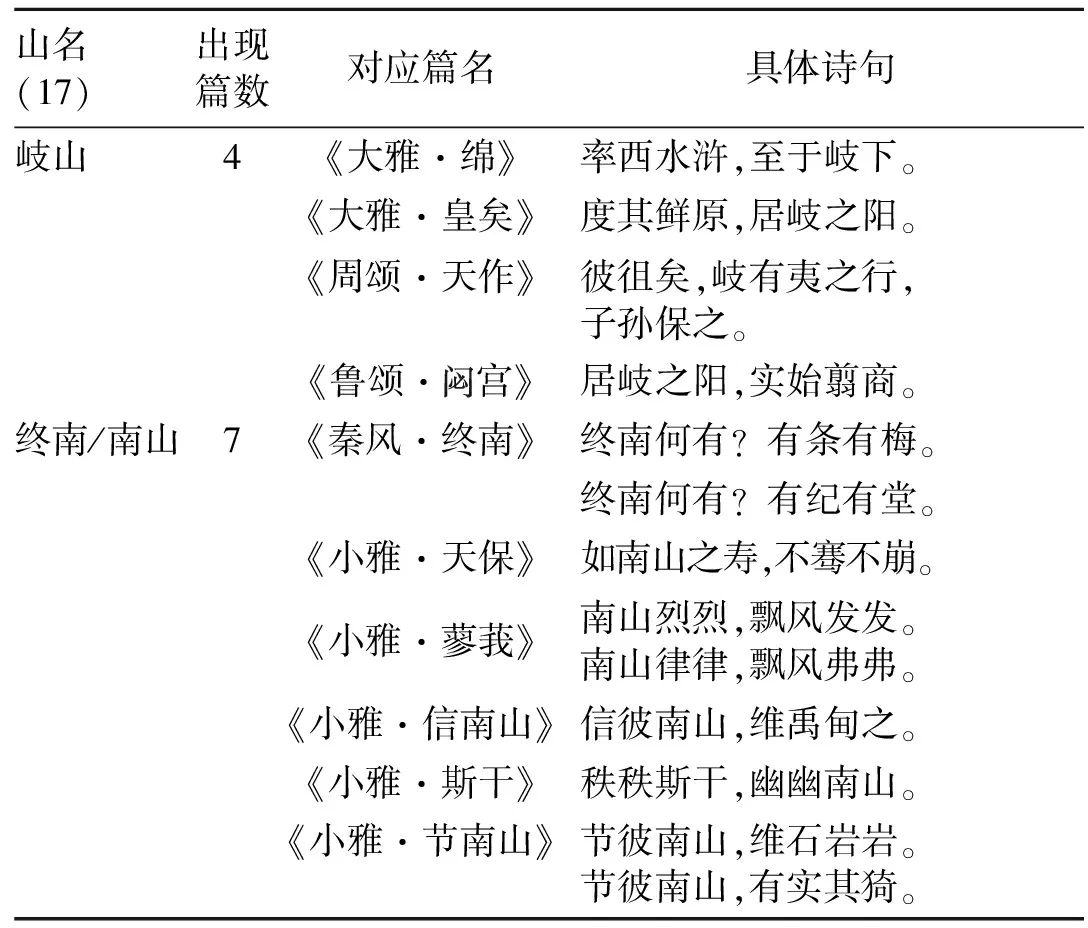

依据《毛诗类释》和《诗经》,笔者将《诗经》中与《毛诗类释》卷三释山相关的作品和诗句统计如下(见表1、表2、表3):

表1 17座山

续表1

表2 10种类型的山

表3 5个山的部位

以上统计结果是以《毛诗类释》为基础,对比《诗经注析》得出的。其中,有几处需要解释:

(1)南山

《毛诗类释》中写道:“终南,一名中南,以其据天之中,在都之南也。”《诗经》中“南山”诗有10首,分别是《召南·草虫》《召南·殷其雷》《齐风·南山》《曹风·候人》《小雅·天保》《小雅·南山有台》《小雅·斯干》《小雅·节南山》《小雅·蓼莪》《小雅·信南山》。前4首“国风”中的诗篇,其中的“南山”与现在的秦岭没有关系,可能与大禹、涂山氏传说中的会稽山有关。[10][11]后6首是“小雅”中的诗篇,这6首诗中的“南山”均与周王畿镐京以南的终南山(秦岭中间段)有关。据清代毕沅的《关中胜迹图志》卷二记载:“南山,在西安府城南五十里。《一统志》:西自凤翔府郿县入境,连亘盩厔、鄠县及长安、咸宁四县之南,又东抵蓝田县界。一名终南。”[12]《诗经》“小雅”中的6首“南山”诗与周人丰镐二邑以南的南山有关。《小雅·南山有台》中的“陟彼北山,言采其杞”,以及《南山有台》中“南山有……,北山有……”这样的不写具体山名的,而只是称其南山、北山的,都是泛指丰、镐都城以南的诸山(终南、太一等山)和丰、镐都城以北的诸山(包括九嵏、甘泉、嶻嶭等山)。《毛诗类释》释山中写“不举山名单称南北者,主丰、镐帝都而言”。

(2)岳

在《诗经》中提及“岳”的诗共有3篇,《大雅·崧高》中第一章写“崧高维岳,峻极于天”,《周颂·时迈》中写道:“怀柔百神,及河乔岳,允王维后”,《周颂·般》中写道:“陟其高山,嶞山乔岳,允犹翕河”。这3篇中,《周颂》两篇提到的“岳”与《大雅·崧高》中所写的“岳”并不一样。《崧高》中的“岳”指的是陕西省的吴岳(下文会详细论述),而《周颂》中提到的“岳”则泛指高山,朱熹《诗集传》中解释说:“乔,高也。岳,则其高而大者。”因此《周颂》两篇不在统计结果内。

(3)冢、崒

《小雅·十月之交》写道:“百川沸腾,山冢崒崩。”《尔雅》中说:“山顶,冢。崒者,厜。”郭璞注“冢”说:“山巅”,注“崒”说:“峰头巉岩”。《释名》中记载:“山顶曰冢,冢肿也,言肿起也。”《说文解字》中记载:“崒,危高也。”又说:“厜,山巅也。”郑玄在《毛诗传笺》中说:“崒者,崔嵬。”说明“冢”和“崒”这两个字虽然不一样,但是意思实际上是一样的,都是对于山顶的局部位置的命名,所以笔者同顾栋高编纂《毛诗类释》时一样,也将“冢”和“崒”在统计时都定位为山名。不同于马瑞辰《毛诗传笺通释》中所说的“崒崩二字当连读,与上沸腾相对成文,即碎崩之假借。”

二、意象

(一)赞颂君主、歌功

周朝依山而建,周人依山而居。山伟大、神圣,对山的敬仰也深深地印在周人的心中。在周民族的史诗中,总会出现岐山。

古公亶父,来朝走马。率西水浒,至于岐下。——《大雅·绵》

度其鲜原,居岐之阳,在渭之将。万邦之方,下民之王。——《大雅·皇矣》

两首诗都是周人描述其祖先开国历史的诗,基本都从古公亶父迁居到岐山开始叙述,描写他开国奠基的功业,一直写到周文王继承古公亶父的事业,建立起完整的国家制度,使周民族日益强大。岐山对于周民族来说非常重要,是一种神圣的存在。岐山高大雄伟,为周人的安居提供了保护屏障;岐山之南有周原,“周原膴膴”,为周先民提供了肥美的土地。从此周人得以繁衍,周朝得以富足,所以在歌颂本朝或赞扬君主的诗中,总少不了提到岐山。不仅如此,周人甚至会祭祀岐山。《周颂·天作》就是周朝皇帝祭祀岐山时所奏的乐歌:“天作高山,大王荒之。彼作矣,文王康之。彼徂矣,岐有夷之行。子孙保之。”总是受昆狄骚扰所以“天作高山”,上天赐予了岐山这一块圣地,太王带领大家到此躲避狄患,并在这根据地上开始建设家园。诗中取太王、文王这两位岐山九世周主中最杰出的代表,赞颂了他们为周的兴盛所做出的贡献。《周颂·天作》既是祭岐山这一圣地,同时又是祭开创经营圣地的贤明君主,巧妙地将对圣地、圣人的歌颂融为一体。像这样“天赐岐周”的思想还出现在《皇矣》中:“皇矣上帝,临下有赫。监观四方,求民之莫。……乃眷西顾,此维与宅。”上帝监视人间发现民生疾苦,便将目光投向西边,将岐山赐予周王让他在那里安居。还有《大雅·崧高》:“崧高维岳,骏极于天。维岳降神,生甫及申。维申及甫,维周之翰。”岳神降下申伯和仲山甫,让他们辅佐周室,通过他们来福佑周朝。在这些诗中,山十分神圣,都有着与天意相连的作用,或天帝赐岐山与周王,或岳神让后人辅佐周室,都表达出先民对山的敬仰和对君主的赞誉,也有着希望在福佑下人民安居生活的美好祈愿。

(二)登高思怀、抒情

在《诗经》中,明确提到登高的诗就有八篇之多。如《周南·卷耳》:“陟彼高冈,我马玄黄。我姑酌彼兕觥,维以不永伤。”《召南·草虫》:“陟彼南山,言采其薇。未见君子,我心伤悲。”《鄘风·载驰》:“陟彼阿丘,言采其蝱。女子善怀,亦各有行。”《魏风·陟岵》:“陟彼岵兮,瞻望父兮。”《小雅·杕杜》:“陟彼北山,言采其杞。王事靡盬,忧我父母。”《小雅·北山》:“陟彼北山,言采其杞。偕偕士子,朝夕从事。王事靡盬,忧我父母。”《小雅·车舝》:“陟彼高冈,析其柞薪。析其柞薪,其叶湑兮。鲜我觏尔,我心写兮。”《商颂·殷武》:“陟彼景山,松柏丸丸。”其中最著名的“登高思怀”诗可谓是《陟岵》了。

陟彼岵兮,瞻望父兮。父曰:嗟!予子行役,夙夜无已。上慎旃哉,犹来!无止!

陟彼屺兮,瞻望母兮。母曰:嗟!予季行役,夙夜无寐。上慎旃哉,犹来!无弃!

陟彼冈兮,瞻望兄兮。兄曰:嗟!予弟行役,夙夜必偕。上慎旃哉,犹来!无死![4]297-298

这首诗是一首征人的思亲之作,抒写了行役之人对父母和兄长的思念之情。《毛诗序》:“《陟岵》,孝子行役,思念父母也。”本诗重章复沓,每章的前两句就足以表达出深深地思念之情。所谓:“悲歌可以当泣,远望可以当归。”作者频频攀到山上,远远望向家的方向,就好像自己回到了故乡一样。若不是思念之情深入骨髓,也不会如此频繁地登高望乡。男儿有泪不亲弹,那么就悲歌一曲代替思家的哭泣。作者在远望家乡的时候,想起了亲人们对自己的句句嘱托,一声声体贴艰辛、一声声提醒慎重、一声声祝愿平安。在这一声声亲人的叮咛中,包含了多少牵挂、多少期盼、多少疼爱、多少慰藉。虽没有直接写自己的思念之情,却让人读来句句都能感受到作者思乡情至深处。像这样登高远望来表达思念之情的还有《小雅·杕杜》。《杕杜》是一首描写妻子思念长期在外服役的丈夫的诗。诗的第三章写道:“陟彼北山,言采其杞。王事靡盬,忧我父母。檀车幝幝,四牡痯痯,征夫不远!”郑笺云:“杞非常菜也,而升北山而采之,托有事以望君子。”孔颖达疏云:“杞木本非食菜而升北山以采之者,是托有事以望汝也。”去北山采枸杞其实只是想登上高处来远望丈夫的身影,可谓是思夫情切。

再如《鄘风·载驰》,这是许穆夫人回漕邑吊唁卫侯,对许大夫表明救卫主张的诗。但是许国人不支持许穆夫人的行动,一直在抱怨她、反对她、阻拦她,她便在这首诗里表达了她的愤懑。诗的第三章写道:“陟彼阿丘,言采其蝱。”蝱即贝母,是一种草药,据说可治郁闷之症。祖国的危亡,使女诗人焦虑;许国君臣的阻挠,又增添了更多愤懑。诗人想要登上高高的山丘,采来贝母治疗自己的郁闷。表达出了作者强烈的爱国情怀和对祖国深深的忧虑。

这些登高的诗或表达了游子征夫对家乡亲人的思念,或描写了男女之间的情愫,或抒发了对家国的忧虑,都是诗人在登高望远之后所表达出来的最真实质朴、最感人至深的情怀。所以登高咏怀也成为从古至今诗人们抒发情怀的常用手法。

(三)祝愿长寿、不老

(四)赞美品行、道德

中华民族几千年来经常把自然的美与人的精神道德情操相联系。高山巍峨,厚重不移,就像君子高尚的品德让人敬仰。《诗经》中也有以山来赞美君子德行或淑女端庄的诗句。如《大雅·崧高》:“崧高维岳,峻极于天。维岳降神,生甫及申。维申及甫,维周之翰。四国于蕃,四方于宣。”以巍峨的岳山起兴,写了仲山甫和申伯辅佐周王室、镇抚南方侯国的功劳。作者在诗里是要努力把申伯塑造成“资兼文武,望重屏藩,论德则柔惠堪嘉,论功则蕃宣足式”的盖世英雄,所以以此二句发端,就显得称题切旨,可谓气势雄伟,出手不凡。《大雅·韩奕》:“奕奕梁山,维禹甸之,有倬其道。韩侯受命,王亲命之,缵戎祖考。”诗人在开篇便以高大的梁山起兴,用来烘托韩侯是一位蒙受周王优宠、肩负重任的荣显人物。《小雅·车舝》:“高山仰止,景行行止。”郑玄注解说:“古人有高德者则慕仰之,有明行者则而行之。”即诗用“高山”来比喻崇高的道德,“仰”是仰慕,“景行”解释为“明行”,即光明正大的行为;“则而行之”是说以此作为行动的准则。意思就是说崇高的道德就像高山一样让人仰慕,君子光明正大的行为是我们行动的准则。成语“高山景行”和“景仰”一词也由此句产生。

周人依山而居,作为周人鲜活的生活画卷《诗经》,其中不少的篇目都写到了山。《诗经》中山类意象大多表达了四种意味:赞颂君主、歌功;登高思怀、抒情;祝愿长寿、不老;赞美品行、道德。《诗经》对山的描写和对山类意象的运用,使山在文学创作中一直处于重要的地位,也使山成为文人墨客惯用的意象。