安阳相州窑瓷器相关问题探讨

——以2009AYTYGJT1资料为例

□明朝方 孔德铭 焦鹏

安阳市位于河南省最北部,地处河南、河北、山西三省交界,有“七朝古都”之称,其地理位置十分重要。安阳濒临洹河,隋唐时期还开通了永济渠,洹河遂成为当时较为重要的水运通道。同时,在它深厚的黄土层下还蕴藏着丰富的煤层和高岭土。适宜的自然环境,发达的水运交通,优越的地理环境为古代陶瓷在安阳生产提供了一个非常理想的场所。

相州窑位于河南省安阳市洹河南岸,隔河与安阳桥相望,主要分布在原安阳市电池厂及其周围地区。根据调查,这一区域建厂前原是一片小丘,建厂时进行了平整,总面积约9万平方米。

从1974年2月发现并试掘,安阳相州窑前后经过共过四次科学发掘。

第一次发掘[1]时间为1974年2月。在安阳桥南洹河之滨进行基建工程时发现窑址,河南省博物馆、安阳地区文化局遂联合对其进行了清理。发掘的窑址面积达9万平方米,共发现一个残窑炉和两个不规则的小灰坑,出土有大量的青瓷、绿釉和素烧的瓷片,可复原器及完整器400余件,器形多样,有碗、盘、盆、钵、瓮、四系罐、高足盘、高 足杯、刻花瓶、刻花壶、器盖等,还有房屋、碓等明器以及各种人物及动物俑。出土的窑具多达9种,其中以三岔形支具与圆形垫环数量最多。

第二次发掘[2]时间为2006年8月至11月。为了解决当时中国白瓷的起源问题,由河南省考古研究所、安阳市文物考古研究所共同申请对相州窑进行主动发掘。这次发掘的地点主要集中在电池厂区的东部,发掘面积为383平方米,共发现灰坑或窖藏坑39个、灰沟4条以及1眼水井。可复原瓷器900余件,以及大量的瓷器标本和部分窑具。器形主要有碗、罐、瓶、钵、盂、高足盘、高足杯、器盖及瓷塑等,釉色以青色为主,内外皆施釉,玻璃质感强,纹饰多素面,均为裸烧。这一次发掘极大地丰富了我们对相州窑的认识。

第三次发掘[3]时间为2008年10月至2009年5月,因原电池厂改制,该地块被改为住宅用地。为了配合天域国际住宅小区一期的建设,河南省文物考古研究所与安阳市文物考古研究所联合,对该遗址进行了抢救性发掘。开挖探方共20个,发掘面积达1300平方米,清理灰坑11个、墓葬2座,出土完整或可复原的瓷器705件,另有大量窑具。本文介绍的探方2009AYTYGJT1位于2009AYTYGJ8#基槽的东端,发掘面积为5米×8米。T1的遗迹现象丰富,有6个灰坑和1条路,瓷器的数量和类型丰富。本文主要就出土器物丰富的H1、H2和H4出土的瓷器进行相关统计和研究。

第四次发掘[4]时间为 2010年 3月,主要是为了配合天域国际住宅小区二期工程建设,发掘区域主要集中在原来发掘区的北部,发掘面积约300平方米。发掘表明,该区域是瓷器坑相对集中的区域,不仅出土了大量的瓷器、瓷片,还发现一个残窑址,出土各类瓷器残片、支烧、半完整的瓷器数十袋,为探寻相州窑的形制提供了不可多得的材料。

一、地层堆积

2009AYTYGJT1地层堆积在1米~2米之间,现以南壁剖面为例说明(图1)。

图1 2009AYTYGJT1南壁剖面图

第①层:耕土层。厚0.30米~0.95米。结构疏松,质地松软,灰褐色,内含大量建筑垃圾,如砖块、煤渣等。

第②层:黄土层。深0.30米~0.95米,厚0.10米~0.35米。结构疏松,质地松软,黄褐色,较纯净,东部被①层打破。

第③层:红土层。深0.40米~1.30米,厚0.07米~0.40米。结构较紧密,质地偏软,为砖红色黏土,内含杂质较少。

三层均被一个现代坑打破,②层和③层被回填坑打破。

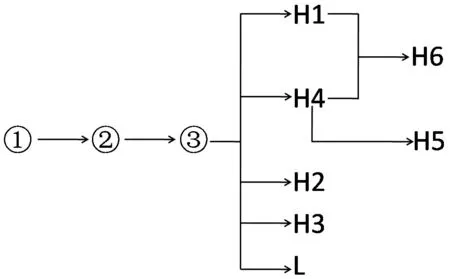

2009AYTYGJT1的地层关系为:

第①层扰土层下叠压②层黄土层,并打破②层和③层,②层黄土层叠压在③层红土层之上,其中南壁的②层下有一条西北—东南走向的隋代道路。③层下有H1、H2、H3、H4、H5和H6这6个灰坑,其中H1和H4打破 H6,H5 被 H4 打破(图2)。

图2 T1层位关系图

二、遗迹

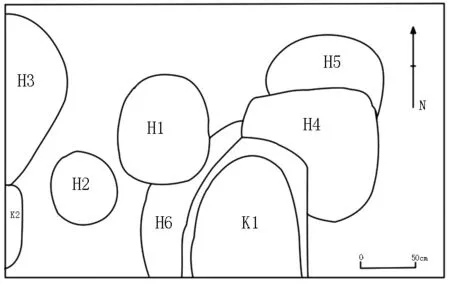

T1遗迹共有6个灰坑和1条路 (图3),其中H3、H5、H6经发掘无器物出土,因此本文仅对时代保存较好和出土物较为丰富的H1、H2和 H4进行分述,分述如下(图4)。

图3 2009AYTYGJT1遗迹平面图

H1,位于T1中部偏西,开口③层下,距离现地表1.0米。平面近圆形,袋状,口小底大,底部近平,坑壁加工不甚规整。坑口最小径1.7米,最大径1.9米,坑底径 2.6米,深2.1米。其西侧被H2底部打破,东侧被一回填坑打破。坑壁的土质较为坚硬,在灰坑填土中发现有红烧土、瓷片、窑具等,出土遗物较为丰富,其中主要为青瓷,还有少部分白瓷,器形有碗、钵、杯、豆、器盖、瓶、罐等。另有窑具164件。推测其为烧造器物的废弃坑。

图4 2009年相州窑发掘清理灰坑平剖面图1.2009AYTYGJH12.2009AYTYGJH2

H2,位于T1西南角,开口③层下,距离现地表1.0米。平面为圆形,袋状,口小底大,底部近平,坑壁有加工痕迹,较规整。坑口径1.3米,坑底径2.0米,深1.1米。东侧坑底打破H10.3米。坑壁的土质较为坚硬,在灰坑填土中发现有红烧土、瓷片、窑具等,出土遗物较为丰富,以窑具为主,包括三角支烧(563件)、环形垫饼(23件)、窑皮(质地坚硬,白色,上有黑色烧结物)、窑柱;另有部分青釉瓷器、少量的白釉瓷器,器形有碗、杯和豆等。推测其为窑具的废弃坑。

H4出土的器物共计54件,全部为青釉瓷器,器形以碗、杯、豆、碟、盘、器盖为主,推测其为烧造器物的废弃坑。

三、遗物

遗物数量丰富,主要有瓷器和窑具两种。

(一)瓷器

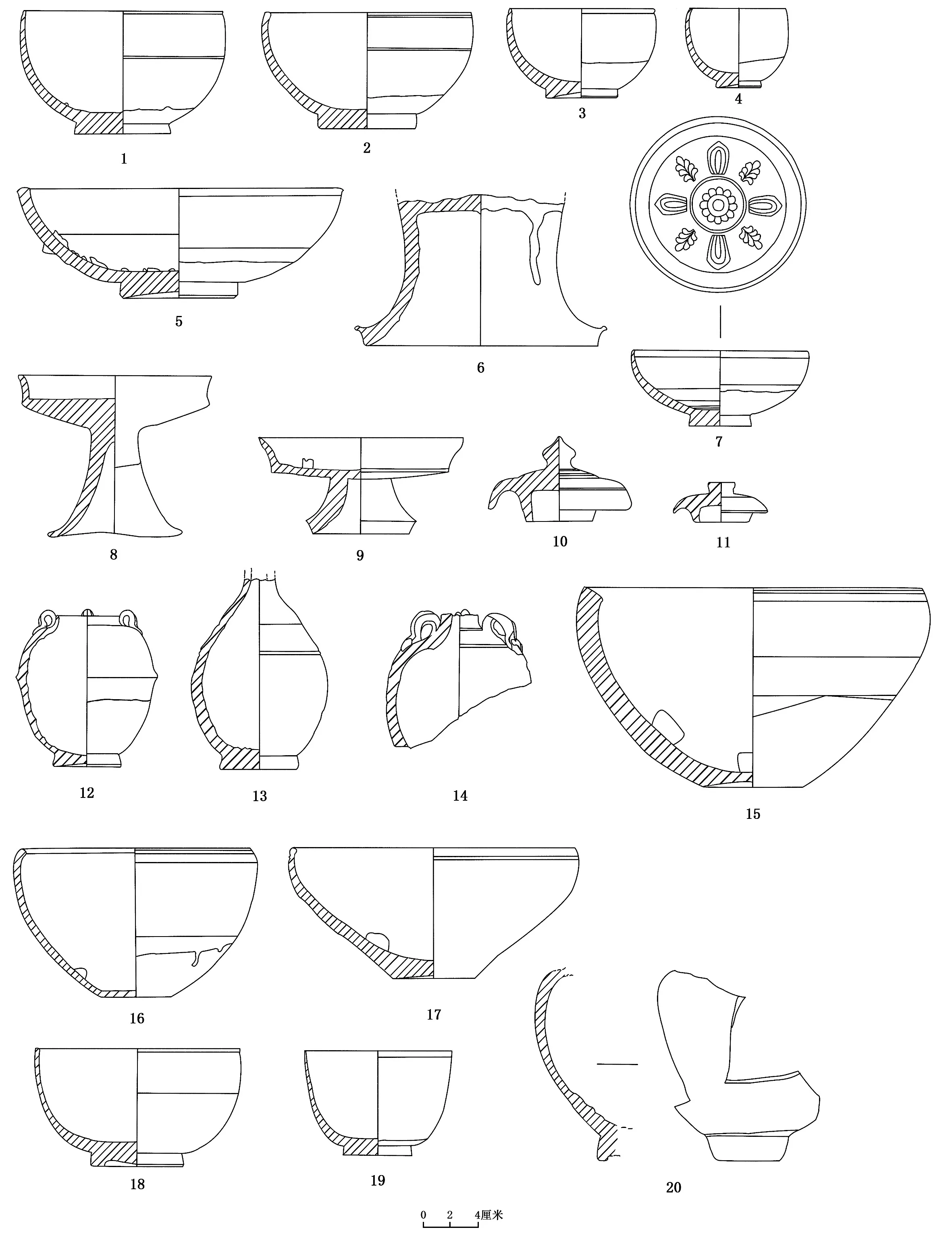

完整或可复原的瓷器达426件,此外还有大量的瓷片标本。釉色以青釉瓷器为主,白釉瓷器次之。器类可分为碗、杯、盘、碟、豆、器盖、钵、罐、瓶、高足盘等。瓷器表面纹饰较少,以素面、弦纹为主,另有少量模印的花卉纹。下面按照青釉瓷器和白釉瓷器分别介绍。

1.青釉瓷器。共419件。包含了上述所有器形。其中碗、杯数量最多,碗的数量为193件,占所有青釉瓷器的46.1%,将近一半。碗皆为深腹,底部为圆饼状实足,足底内凹,足缘斜削一周。口沿外饰弦纹一道或多道。胎壁较厚,器内满釉,器内壁积釉现象明显,器外壁多施半釉,垂釉现象较为普遍。杯的数量有137件,占所有青釉瓷器总数的32.7%,皆为直口弧腹,素面为主,胎壁较薄,器内满釉,器表施釉至下腹,有垂流现象。器盖、钵、豆、高足盘次之。器盖有30件,占青瓷器总数的7.2%,器钮有平顶和宝塔形两种形制,盖面饰数道凹弦纹。钵的数量为17件,占青瓷总数的4.1%,胎壁均较厚,器内施满釉,器外壁多施半釉,流釉垂釉现象严重。豆、高足盘的数量为22件,皆为喇叭口圈足,豆的豆柄有高矮之分,胎壁多较厚,器内满釉,器外流釉至口沿处。瓶、碟、罐、盘的数量相对较少,瓶13件,碟3件,罐3件,盘1件,总数为20件,胎壁多较厚。青釉釉色多不纯,可进一步细分为青釉、青黄釉、青褐釉。青釉数量最多,青黄釉次之,青褐釉较少。除此之外,还存在大量生烧的器物,器形以碗、杯为主。

碗 193件。敛口,饼足。根据口沿差异分为三型。

A型:8件。圆唇,弧腹。

H2:21,内平底,饼足内凹,足缘斜削一周。沿下、外腹壁各饰一周凹弦纹,内底有三个圆形支烧痕。灰白胎,青釉。器内施满釉,器表施釉多至下腹。口径14.6厘米,足径6.9厘米,高 9.0厘米(图5-1)。

B型:10件。方唇,弧腹。

H2:20,内平底,饼足内凹,足缘斜削一周。沿下、外腹壁各饰两周凹弦纹,内底有两个圆形支烧痕。灰白胎,青釉。器内施满釉,器表施釉多至下腹。口径15.2厘米,足径7.2厘米,高 8.5厘米(图5-2)。

C型:175件。尖唇,深弧腹。

H1:26,饼足内凹,足缘斜削一周。口沿外饰一周凹弦纹,内底不见支烧痕。灰白胎,青釉。器内施满釉,器表施釉多至下腹。口径12.0厘米,足径6.0厘米,高7.4厘米(图5-3)。

杯 137件。尖唇,直口微敛,弧腹。

H2:25,圆底,饼足内凹,足缘斜削一周。素面。灰白胎,青釉。器内施满釉,器表施釉多至下腹。口径7.2厘米,足径3.4厘米,高5.8厘米(图5-4)。

盘 1件。

H4:37,方唇,侈口,弧腹,饼足内凹,足缘斜削一周。口沿外有一周凹弦纹,外腹壁、内腹壁、内底心各饰一周凹弦纹。内底黏结有器物碎片,器形不可辨识,器表腹部黏结有器物残片,器形疑似为钵或盘。灰白胎,青釉。器内施满釉,器表施釉多至下腹,有流釉现象。口径24.0厘米,足径8.6厘米,高8.0厘米(图5-5)。

碟 3件。尖唇,侈口,弧腹,饼足。

H2:22,口沿、腹壁内外各有一周凹弦纹,内底心有三周凹弦纹,内腹壁模印有草叶纹。灰白胎,青釉,器内满釉,器心积釉,器表施釉至下腹,垂釉。口径12.8厘米,足径4.6厘米,高5.5厘米(图5-7)。

豆 20件。由豆盘、豆柄组成。圆唇,侈口,根据豆柄的高矮差异分为两型。

A型:8件。矮圈足。

H1:145,上部为大而宽的浅盘形,盘底平坦,下为喇叭形矮圈足,足底外卷。盘心有两周凹弦纹,盘底有四个菱形支钉痕。口径15.0厘米,足径7.0厘米,高7.0厘米(图5-9)。

B型:12件。高圈足。

H4:35,上部为大而宽的浅盘形,盘底平坦,下为喇叭形高圈足,足底外卷。盘心有两周凹弦纹。灰白胎,盘内外施青釉,喇叭形高圈足露胎未施釉。口径13厘米,足径9.6厘米,高 11.6厘米(图5-8)。

另有11件豆盘,豆柄残,不能进行分类。

高足盘 2件。

H1:152,残存喇叭形圈足,足底外卷。 灰白胎,喇叭形高圈足顶部施青釉,余露胎未施釉。足径17.0厘米,残高11.0厘米(图5-6)。

器盖 30件。根据盖面的差异分为两型。

A型:13件。平顶形钮。

H1:84,盖面隆,斜沿下垂,圆唇,子口内敛。盖面有数周凹弦纹。盖径6.8厘米,口径4.2厘米,高 2.9厘米(图5-11)。

B型:17件。宝塔形钮。

H2:11,盖面隆,斜沿下垂,圆唇,子口内敛。盖面有数周密集的凹弦纹。灰白胎,青釉。盖径10.4厘米,口径4.8厘米,高6.2厘米(图5-10)。

钵 17件。根据腹部的差异分为三型。

A型:5件。器形较大,窄高形。

H1:111,方唇,敛口,深鼓腹,小平底微内凹。口沿有三周凹弦纹,器身有两周凹弦纹。内底有两个三角形支烧痕、三个三角锥形托珠。灰白胎,青釉,釉下有白色化妆土。器内满釉,器心积釉,器表半釉,垂釉。口径24.6厘米,底径7.2厘米,高14.4厘米(图5-15)。

B型:2件。器形较小,窄高形。

H1:33,方唇,敛口,深鼓腹,小平底微内凹。口沿有三周凹弦纹,器身有一周凹弦纹。内底有三个近似长方体的托珠。灰白胎,青釉,釉下有白色化妆土。器内满釉,器心积釉,器表半釉,垂釉。口径16.7厘米,底径5.1厘米,高 10.9厘米(图5-16)。

C型:10件。器形较小,宽矮形。

H1:34,方唇,敛口,斜直腹,小平底内凹。口沿有两周凹弦纹。内底有四个三角形支烧痕、一个三角锥形托珠。灰白胎,青釉,釉下有白色化妆土。器内满釉,器心积釉,器表半釉,垂釉。口径21.0厘米,底径6.0厘米,高9.6厘米(图5-17)。

罐 3件。

H1:146,直口,圆唇,矮颈,肩部有三个双股鼻形系,圆鼓腹,腹部有一道凸棱,饼足内凹,足缘斜削一周。外底粘有细砂。灰胎,青釉。口径4.6厘米,腹径10.2厘米,足径4.8厘米,高 11.0厘米(图5-12)。

瓶 13件。根据器形差异分为两型。

A型:5件。胆式瓶。

H1:149,口残。细颈,溜肩,鼓腹,饼足,足缘斜削一周。器身有三道凹弦纹。器底、器身有轮制痕迹。灰白胎,生烧,施釉至腹部。腹径10.0厘米,底径5.8厘米,残高13.8 厘米(图5-13)。

B型:8件。三系瓶。

H2:19,口、底残。 细颈,溜肩,肩部置三个双股半环状系,鼓腹。器身有四道凹弦纹。器身有轮制痕迹。灰白胎,青釉。腹径10.4厘米,残高10.0厘米(图5-14)。

2.白釉瓷器

8件。器类有碗、杯、瓶。胎质细腻,釉色,有开片。

碗 4件。形制均相同。

H1:123,尖唇,直口,深弧腹,平底,圈足,外底心下凹,足缘斜削一周。沿下、外腹壁各有一周凹弦纹。白胎,白釉。器内满釉,器表施釉至下腹近足处。口径15.0厘米,足径6.8厘米,高 8.4厘米(图5-18)。

杯 3件。

H1:135,尖唇,敞口,斜直腹,平底,饼足。沿下有一周凹弦纹。白胎,白釉。器内满釉,器表施釉至下腹近足处。口径10.8厘米,足径5.0厘米,高7.6厘米(图5-19)。

瓶 1件。

H1:148,残存腹部、底部。 溜肩,鼓腹,圈足,足缘斜削一周。素面。器身有轮制痕迹。白胎,白釉,足部露胎未施釉,垂釉。残高14.0厘米(图5-20)。

(二)窑具

T1出土了大量窑具,原料与瓷器胎体用相同原料做成,出土于灰坑,种类有覆钟形窑柱、喇叭口形窑柱、筒形支烧、垫环、垫圈、三足支烧和托珠等。

覆钟形窑柱 耐火材料制成,质地较粗,含石英砂,底部内凹,呈覆钟形(图6-1)。

喇叭口形窑柱 耐火材料制成,质地较粗,含石英砂,底部内凹,呈喇叭口形(图6-2)。

筒形支烧 分两种类型。一种器身呈上细下粗的圆筒形,一种器身呈上粗下细的喇叭口形。壁薄,灰白胎(图6-3)。

垫环 耐火材料烧成,质地较粗,含石英砂,呈圆环形(图6-4)。

垫圈 耐火材料烧成,质地较粗,捏制而成,大致呈圆形,扁状(图6-5)。

三足支烧 耐火材料烧成,根据不同形制分为两型。

A型:捏制而成。正面呈三角形,背面三个支点为锥形,在支烧的折角处和背面,手捏的痕迹比较明显。灰白胎(图6-6)。

B型:捏制而成。正面呈三叉形,背面三个支点为方形,在支烧的折角处和背面,手捏的痕迹比较明显。灰白胎(图6-7)。

托珠 出土时多烧结在器身上,在杯和碗上多见球形托珠(图6-8),在钵和豆上多为三角锥形托珠(图6-9)。

四、结语

(一)装烧工艺和装饰手法

T1发掘出土瓷器的施釉手法有刷釉、荡釉。碗、杯等较小器物内壁多满釉,外壁施釉不到底,推测为先刷釉,再荡釉。

出土青瓷为裸烧。碗、杯等小型器物多采用同类且同规格者叠烧,叠烧时以窑柱承托,最底层的器物底部一般用垫圈与窑柱间隔(图7-1),标本 H1:125(图7-2)外底即残有垫圈;器物之间用三足支烧、圆形支珠等间隔,标本 H1:12(图7-3),标本 H4:31(图7-4),标本 H1:67(图7-5),标本 H1:65(图7-6)等即采用了此种间隔方式;另有少部分碗如标本 H2:38(图7-7)等内底心残留有窑壁,推测应位于叠烧的顶部,且为裸烧;另有标本H4:41(图7-8)外底粘砂,推测应为直接与窑底接触,没有使用承托具;部分器物采用直接叠烧的方式烧造,器内残有其他器物叠烧的残片,如标本 H1:9(图7-9)。钵也采用叠烧方式,用三角锥形或圆形托珠作为间隔具。从标本 H1:96(图7-10),标本 H1:35(图7-11),标本H1:33(图7-12)等内底上的支烧痕和外底残留的托珠可以得出此结论。

图5 相州窑出土瓷器

图6 相州窑出土窑具

出土白瓷未见匣钵,器身也没有发现支烧痕迹,装烧方法不明。

完整瓷器除了青瓷和白瓷外,还存在大量生烧、过烧的器物,推测为烧造时温度过低或过高造成。

装饰艺术比较简单,手法有刻画、模印、捏塑。刻画见于碗口外沿、瓶的中腹、高足盘、豆的盘心等部位,为凹弦纹。模印见于青釉瓷碟的内底中心(见图5-7),图案有朵花纹、葵瓣、小团花。

(二)瓷器特点

出土瓷器以轮制为主。器类以日常生活用品为主,以碗最多,占青釉、白釉瓷器的各一半;杯的数量亦不少,釉色以青釉为主,占青瓷总数的31.1%,白釉总数的37.5%。除此之外,还有器盖、钵、豆、高足盘、瓶、碟、罐、盘等器物。除杯、碟等小件器物外,青瓷胎壁多较厚,釉层普遍较薄,胎釉结合较好。胎料淘洗精细,以灰白胎为主,黄白胎次之,还有少量的灰褐胎和白胎。底部多为圆饼状实足,足底内凹,口沿外多饰弦纹。器内满釉,器内积釉现象较为明显,器外壁多半釉,垂釉现象较为普遍,青釉釉色多不纯,可进一步细分为青釉、青黄釉、青褐釉。青釉数量最多,青黄釉次之;青褐釉较少,部分瓷器有施化妆土的现象。

图7 相州窑出土标本

(三)与周边窑口的关系

自瓷器出现以来,制瓷业的中心一直位于长江以南地区,北方制瓷业起步较晚,从北魏以后才逐渐开始发展,至隋代逐渐兴盛,并正式烧成了白瓷。北方地区同时期的青瓷窑址主要集中在河南的南部、北部和山东等一些地区。除了相州窑外,还有白河窑、曹村窑、临城窑、翟沟窑、曲阜窑等。

白河窑[5]位于河南中部巩义市,其窑址内发现有烧制白瓷和青瓷的北魏窑炉及其产品,出土瓷器以青瓷为主,其次为白瓷,还有少量的黑釉瓷器。青釉瓷器以碗为主,另有盘、豆、钵、盆等,其基本形制与安阳窑出土青瓷相似(图8),碗皆深腹,底部有圆饼状实足,口沿外均饰一道弦纹。胎壁较厚,器内壁均满釉,器内积釉现象明显,器外壁施半釉,多有垂釉现象;白釉瓷器主要有杯、碗等器物,碗、杯皆为深腹,底部为圆饼状实足,胎体细白,器壁多厚薄均匀,器内施满釉,器外施釉一半至下腹,垂釉现象比较少见,釉色一般都是白中泛青,应是早期白釉瓷器的特征,与安阳窑出土白瓷情况相似。除此之外,不论是青瓷、白瓷还是黑釉瓷器,饼形足的足缘都斜削一周。此外,在白河窑北魏窑炉中还出土有大量的三足支烧和柱形支烧,这与相州窑的窑具形制差别也不大。另外,与相州窑不同的是,白河窑还出土了唐代青花瓷器和唐三彩马俑,其白瓷也与相州窑不同,出土于北魏时期的窑炉中。可以看出,白河窑白瓷的烧造时间要早于相州窑,其他瓷器烧造年代为北魏至隋唐,时间跨度远大于此次发掘的相州窑产品,其产品又极其相似,可知相州窑在烧造瓷器的过程中应是受到过白河窑产品的影响。

曹村窑[6]位于河北临漳,是一处北朝时期的窑址。其出土器物包括陶器、釉陶,青瓷、酱褐釉及黑釉瓷器,是一处处于过渡阶段的窑址。其出土的青瓷器多胎质疏松、较软,吸水率大,烧结程度较差,属于北方早期青瓷阶段。相州窑的青瓷与之相比,胎淘洗更为细腻,胎釉结合程度也更好,瓷器的烧造温度也更高,年代明显稍晚于曹村窑。

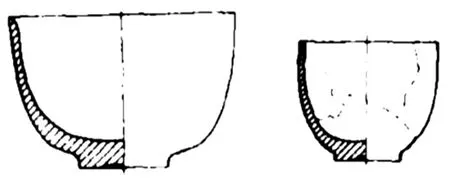

临城窑[7]属于邢窑窑系,窑址年代为隋代。窑址位于河北临城,主要生产青瓷和白瓷,产品有碗、钵、杯、罐、壶等日用器物,其中碗、杯的形制与安阳窑基本相同(图9),胎质较粗,底心微凹,器内施满釉,器外施釉不及底,多施化妆土,釉色多以青黄为主。可以看出,相州窑和临城窑在烧造瓷器的过程中,工艺一脉相承,应有互相借鉴和学习的地方。

(四)年代

遗物均出自灰坑中,在器形、形制、胎釉、装烧工艺等方面均十分相似,没有显著的早晚演变规律,说明这些遗迹的形成时间间隔较短,也就是说,该窑址各堆积单位之间的年代比较接近,窑址延续的时间不是很长。

出土瓷器的纹饰较少,有一件青瓷碟(H2:22)内底心为模印草叶纹,这种纹饰是隋代瓷器常见的装饰图案[8]。

图8 白河窑出土器物

青釉瓷C型碗与安阳桥村隋墓[9]B型Ⅲ式碗(标本 48)、置度村八号墓[10]瓷碗(M8:7)相似。

青釉瓷碗的弦纹装饰,与安阳桥隋墓BⅡ、 BⅢ[11]相似,也与置度村 M8:4[12]相似。

青釉瓷钵,与张盛墓瓷钵[13]相似。窄高形钵与灵芝窑出土敛口罐[14]相似。

青釉瓷B型豆与仁寿二年(602年)卜仁墓[15]中青瓷小盘相似。

青釉瓷A型罐、A型器盖与开皇十年(590 年)梅园庄 M404[16]出土瓷三系罐(M404:1)相似。

青釉瓷B型器盖与安阳桥村隋墓[17]中的瓷唾壶、仓、罐、奁状器盖相似。

青釉瓷A型瓶,与张盛墓瓶[18]、安阳隋墓[19]B 型瓶(M306:8)器形、系的制法相似。

白釉碗器表装饰为凹弦纹,与青瓷A型、B型碗的装饰内容相似,推测二者的时间较接近;不同之处在于,白釉碗为圈足,不是常见的圆饼实足[20],但与大业元年(605年)李裕墓[21]白瓷盘(M38:8)形制相似,杯与同墓中的杯(M38:11)也相似,墓葬发掘者认为随葬瓷器由隋代邢窑定烧,而相州窑白釉瓷的出土,为本时期瓷器的窑口判别提供了新的线索。

综上,窑址出土的大量瓷器和窑具标本,为安阳及周边地区的陶瓷史以及制瓷手工业的研究提供了实物,为研究隋代制瓷手工业和安阳的区域经济发展史提供了资料,对探索我国北方青釉瓷、白釉瓷的起源、生产、发展及其早期烧造历史具有重要意义。

本文得到“河南省哲学社会科学规划项目——相州窑陶瓷的考古学研究 (2015CKG002)”资助。

图9 临城窑出土器物