六级春风追十里

文|故园风雨前

一

整个年节都是在北京过的,昨天我终于回到成都,到家时已经天黑,随便下了碗青菜面,就开始看电视。这时候看电视不是瞎看,而是看特定的几部电影,尤其需要看那几部电影中特定的几场戏,来定定神儿。

昨晚看的是《武士的家计簿》开头那场全家吃饭的戏。江户时代的武士猪山家,父子都是藩内的

“算用人”(会计),业务和人品都不错。电影一开始,父亲和母亲都还不老,父亲话多,喜欢反复回忆年轻时为主君立下的功劳,一遍遍幻想自己的美名流传在外。母亲仍然漂亮,保持着中产小姐的精致,爱自己,爱时尚,渴慕美丽的衣服。祖母一头银发,身体极健朗,可能是个数学天才,虽然为时代所限,未能致用于广阔天地,但整个家庭的殷实显然应归功于此。儿子尚未婚配,是典型的“理工男”、古代的“程序员”。女儿已经许配人家,过一段时间就要嫁过去,此时正沉浸在甜蜜的期待和对娘家的依依不舍中。

这吃的不知道是哪顿饭,虽然窗外有天光,但应该不是早饭,上班族吃早饭时没时间聊天。如果是工作日的话,父子俩午饭一般是在单位吃便当。所以这大概是一顿早早开始的晚饭,或者是一顿休沐日的午饭。这一家子坐得整整齐齐,父亲居中,左边是母亲和女儿,右边是祖母和儿子。他们吃饭都吃得很安静,只有喝汤时发出的轻微的吸溜声。母亲搛起一块笋,说了这场戏的第一句台词:“时鲜的竹笋呢。”她咬了一口在嘴里细细嚼着,发出既脆又韧的咔嚓声,很欣赏、很享受的样子。女儿有一点小小的得意,笑道:“是竹中家里托人从乡下带来的。”竹中是她未来的夫婿,看样子她爱慕着他。母亲更喜欢:“现在阿春你已经当自己是竹中家的人啦。”女儿笑而不语。

中庭的梅枝上开着花,山茶花经雨更为繁茂,夹衣替下薄袄,天空的蓝色柔软了,所以我想他们吃的笋,是春笋。

二

春笋这东西,提起它就有一股子甜丝丝的暖香气,大概是因为太家常。但又很微妙,跟土豆、白菜这样的家常菜不同,时令使春笋显出一点骄矜,不是那么轻易就能到嘴的,等待也是品尝的一部分。所以在春笋的时令里,它可以独立成篇,不一定非要沾肉荤的光,甚至还能与它们分庭抗礼。

我们家吃春笋就做一种菜肴,是父亲从上海老家带过来的吃法—腌笃鲜。实际上,我家做的腌笃鲜很不正宗,因为没有咸肉,永远用宣威火腿代替;又抠门,火腿放得极少,百叶结倒是拼命放,因为父亲自己爱吃。我们嫌春笋有点涩嘴,“杀嗓子”,于是父亲总要先煮一下,却往往煮久了,使春笋的鲜香大大损失。所以我家做的腌笃鲜根本就不配叫腌笃鲜,只能算有火腿和春笋的百叶结肉汤。

腌笃鲜做得好的是我大伯。按说这道菜能有什么技术含量呢?不就是把材料配齐煮在一起。其实并不是,难点就在把“材料配齐”。大伯是上海人,20世纪50年代到北京上大学,念完大学就留下了,直到退休后离开,在北京生活了近60年。他说在北京居家过日子,想要忠于本帮菜几乎是不可能的,因为早先北京的食材远没有现在这样丰富,很多南方的大路货时蔬在北京的菜市场上根本见不到。

三里河那边的老部委住宅区里,苏浙人聚居,倒是有一个市场上出现过凤毛麟角的南方菜。大伯带我去逛过,也只发现过一两次马兰头,一两次荠菜,一两次慈姑,以及一根咸门腔。所以那时做地道的腌笃鲜需要的诚意不是一般的诚意,而是一份忠诚。这份忠诚不是献给鲜肉的,鲜肉哪里都有;不是献给咸肉的,咸肉老家的亲戚总能变着法儿托人带来;也不是献给百叶结的,北京的百叶结我看跟上海的不分伯仲。这忠诚是献给春笋的,因为1992年春天的北京,春笋可遇不可求。

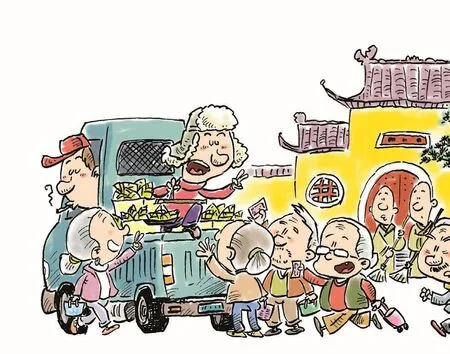

我们遇到的那一次,真是可歌可泣,我们的忠诚洒满了“民院南路—魏公村—万寿寺”这条线路,因为我们追赶了一路一辆满载春笋的破卡车。

三

那天原本没打算做腌笃鲜,当时大伯说:“今天吃简单点儿,去魏公村副食店买个松仁小肚儿,从菜摊上买两把青菜,回来下个葱油面就行了。”我们顶着六级春风出门了。没想到刚走上民院南路,就看见一辆卡车,车斗里满载着春笋。大伯的视力一向很好,明明看得清清楚楚,却偏问我:“你可看见那是什么?”不知道是因为激动,还是风太大,他的声音听上去在颤抖。“笋哪。”我说。我那时刚从成都到北京念书,哪里稀罕笋。大伯不看我光看笋,自言自语道:“那么好了。”

那是个星期天的上午,街上人少,我们是笋车唯一的顾客。大伯与小贩攀谈一番,得知这笋是从江西用车皮运来的,昨天夜里刚到。掐笋根,果然出汁水。他使劲克制自己的狂喜,但没什么用,小贩说了一个气人的价格,他依然笑眯眯的。然而大伯刚要挑拣,小贩忽然望着远处愣住,骂了一句脏话,转身猛拍驾驶室,司机立刻甩了烟头将车发动起来。“大爷回见,那边‘大盖帽’来了!”他们撂下这句话就开车跑了。大伯和我傻站在原地,风把我们吹得没了人形。

可恨那笋车开到丁字路口又停下了,大约是发现刚才的情报有误。大伯说了句“追”,撒腿就跑,我只得跟在后面。然而我们哪里有速度,顶着风能迈开30度的步子就不错了。大伯那时已经60岁,上半身发福,两条腿还是祖传的细腿,他跑起来真不忍心看,像鸟类里的大型涉禽。更狼狈的是,他一边跑还要一边跟迎面过来的三五个人点头打招呼,原来是遇见了熟人。他们单位的宿舍就在民院南路上,这一路同事极多,低头不见抬头见。大伯在他的学术领域里也是有分量的人物,行止一向庄重严谨,那些年轻人来见他也都做出高山仰止的样子,这下终于发现他背地里竟然追着一辆无照经营的破卡车狂奔,就为了吃一口笋。他们会怎么想啊?我放慢步子拉开距离,装作跟这疯狂的老头儿并不认识。

就在大伯即将追上卡车之际,卡车竟然又发动了。这回真有两个“大盖帽”在路边站着,大风里只听见他们指着小贩喊:“我告儿你啊……”笋车立刻屁滚尿流地跑了。我以为大伯这下死心了,可赶上去一看,他仍然盯着车尾的烟尘,得意地说:“他们这是去魏公村了,我们不用赶,他们肯定在那儿等着。”

我大伯是研究元史的学者,不知道是史学本身艰深,还是他研究透以后深感痛心,总之他脸上的神情从来都是肃穆的。我们几个子侄都怕他。我算是与他最亲近的了,但也唯唯诺诺,因为你能从他身上明显感受到一个老派学者多年来在孤独和寂静中形成的学术精神,那是一股子倔强的狠劲儿。他就是靠这股子狠劲儿取得了研究成果。我感觉那天追笋车,我看到的也是这股子狠劲儿。

四

“我料他们是不会跑远的,他们不敢上大路—你看吧。”他大声说,风把他的微笑变成了狞笑。

大伯料事如神,等我们疾走到魏公村时,笋车果然在那里,但车子已经发动,因为被坐地户商贩们一齐轰赶。大伯跑不动了,眼睁睁看着笋车再次绝尘而去。我懒得跑,所以很开心。“别难过,我们肯定能追上。”大伯一边说一边弓腰扶膝喘着粗气。他失态到这种地步我也是头一次见。“他们只能沿着高梁河走,顶多到那棵古银杏树那里就得掉头。”说完他直起腰,再次出发。

那时北京的三环路还没有全线竣工,但紫竹桥那边早已是通衢大道,我多希望笋车能拿出勇气,开上大路头也不回地离去,彻底断了大伯的这份痴心妄想。我边垂头走着边偷偷地祷告,走到古银杏树那儿我乐了,连笋车的影子都看不见。可大伯仍不停,他沿着高梁河继续跋涉。在北京生活过的人大都知道春天六级大风的神奇,它能把活人变成刚出土的兵马俑。兵马俑假如能说话,我猜就是这种嘶哑、干枯的声气—

“给我称十个。”大伯说。我一抬头,他已经站在笋车边上,灰头土脸的,一笑就掉渣儿。笋车停在高梁河岸边,小土路的尽头,魏公村棚户区千家万户的总入口,万寿寺的山门外。我们赶到时已经不是笋车唯一的顾客了,四五个拎着簸箕的老太太吵吵嚷嚷地一下子围了上来。万寿寺门口有块空场子,一老一少两个寺僧正在洒扫,看见笋车在俗世引起的轰动,也停手站住,侧头相商几句,不知可是起意要买。

这辆满载春笋的破卡车停得非常稳当,车轮下尘埃落定,仿佛四脚生根。司机的胳膊从驾驶室里伸出来,松软地垂下,指间夹着一根烟,刚点的。车斗四壁这时显现出坚挺,铜墙铁壁似的,完全忘了自己刚才亡命天涯时几乎散架。这辆破车像是一个颠沛流离大半辈子的人,在中年时终于找到了自己人生的准确定位,踏实了,想好了,俗世的生意和佛家的生意他都要做,他突破重重封锁运来的“违禁物资”,包含着他的勇气、他的智慧、他的才华,他要卖给全人类。

我和大伯扛着沉重的大口袋正要往外挤,车上的小贩叫住我们:“大爷,您今儿受累了,我给您饶一根儿小的。”他挑了一根短细的春笋作为赠品塞进我们的口袋,大伯红着脸笑着,支支吾吾的,他们对视的一刹那,眼里都有知遇的恩情。大伯谢他知道疼人,他谢大伯这份难得的忠诚。