免疫球蛋白对婴儿痉挛症患儿免疫指标影响及临床疗效分析

周小琳 李栋方 李平甘 何展文 罗向阳

中山大学孙逸仙纪念医院小儿神经内分泌专科,广东广州 510120

婴儿痉挛症又称West综合征,是一种复杂的癫痫综合征。好发于4 ~ 7个月的婴儿,发病率约为(2 ~ 5)/10000,男性多见。主要临床特征为痉挛发作及脑电图的高峰节律紊乱,常伴有精神运动发育迟缓[1-2]。婴儿痉挛症发病原因未明,一些已知的因素如新生儿窒息,脑膜脑炎,脑发育不全和先天性代谢疾病等可能会引起婴儿痉挛症[3]。随着免疫学的深入研究,发现机体免疫功能紊乱可能参与婴儿痉挛症的发病过程。有学者使用免疫抑制剂如促肾上腺皮质激素(ACTH)治疗婴儿痉挛症取得良好疗效[4],免疫调节治疗可能为婴儿痉挛症临床治疗提供新的思路。本研究观察婴儿痉挛症患儿外周血T、B淋巴细胞亚群的表达水平,探讨大剂量静脉注射免疫球蛋白对婴儿痉挛症患儿免疫功能的影响及临床疗效。

1 资料与方法

1.1 一般资料

病例组30例患儿选自2015年1月~2017年10月于孙逸仙纪念医院儿科确诊的婴儿痉挛初发病例,严格参照国际抗癫痫联盟制定的诊断标准,脑电图检查结果及临床特征均符合婴儿痉挛症的诊断标准。入院后经详细严格的相关检查,排除中枢神经系统感染及其他系统疾病,未接受抗癫痫药物及丙球等免疫治疗。其中男16例,女14例,年龄1 ~ 18个月之间。健康对照组选自孙逸仙纪念医院体检中心健康体检的30名儿童,近期无感染、自身免疫疾病及其他系统疾病,年龄、性别构成比例与病例组差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法

病例组30例患儿治疗前均经家属同意并签署知情同意书。经静脉注射大剂量免疫球蛋白400mg/(kg·d)×5d,总量 2g/kg。

1.3 免疫指标检测

病例组30例患儿于治疗前及治疗结束4周后,于清晨空腹用EDTA抗凝管抽静脉血2mL,最好于6h内处理血标本,制备成单细胞悬液后上机检测CD19+、CD20+、CD4+、CD8+表达水平,CD4+/CD8+比例由CD4+、CD8+检测值计算。健康对照组于病例组治疗开始前抽血1次即可,采用FACSCalibur型流式细胞仪(美国BD公司)检测淋巴细胞亚群。

1.4 统计学方法

实验数据处理采用SPSS21.0 软件分析,所有计量资料以(±s)表示,两组间比较采用t检验,P<0.05 为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 治疗前病例组、健康对照组外周血淋巴细胞亚群水平比较

病例组治疗前与健康对照组患儿相比,CD19+B淋巴细胞、CD20+B淋巴细胞比例明显升高,差异有统计学意义(P<0.05);病例组CD4+T淋巴细胞、CD4+/CD8+比例较健康对照组明显升高,CD8+T淋巴细胞比例较健康对照组明显降低,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组外周血淋巴细胞亚群水平比较( ± s,%)

表1 两组外周血淋巴细胞亚群水平比较( ± s,%)

组别 n CD19+ CD20+ CD4+ CD8+ CD4+/CD8+病例组 30 31.89±9.35 31.90±8.76 29.00±3.41 28.50±3.35 1.03±0.15健康对照组 30 16.15±3.51 15.95±3.43 33.21±5.80 22.27±5.98 1.60±0.48 t 8.30 8.93 2.74 3.95 4.57 P<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

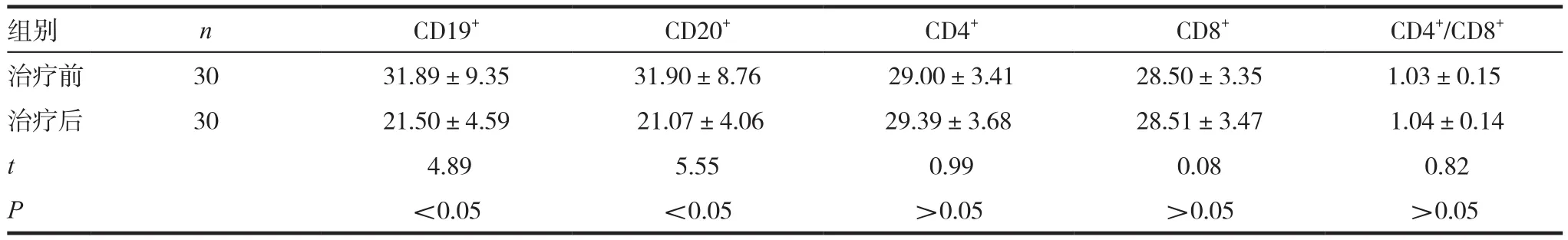

2.2 病例组治疗前后外周血淋巴细胞亚群表达水平比较

大剂量丙种球蛋白治疗后,病例组外周血CD19+B淋巴细胞、CD20+B淋巴细胞比例较治疗前明显降低,差异有统计学意义(P<0.05);但治疗前后病例组T淋巴细胞亚群指标CD4+T、CD8+T、CD4+/CD8+表达水平差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 病例组治疗前后外周血淋巴细胞亚群表达水平比较( ± s,%)

表2 病例组治疗前后外周血淋巴细胞亚群表达水平比较( ± s,%)

组别 n CD19+ CD20+ CD4+ CD8+ CD4+/CD8+治疗前 30 31.89±9.35 31.90±8.76 29.00±3.41 28.50±3.35 1.03±0.15治疗后 30 21.50±4.59 21.07±4.06 29.39±3.68 28.51±3.47 1.04±0.14 t 4.89 5.55 0.99 0.08 0.82 P<0.05 <0.05 >0.05 >0.05 >0.05

2.3 大剂量免疫球蛋白治疗婴儿痉挛患儿的临床疗效

大剂量免疫球蛋白治疗后,30例婴儿痉挛患儿中有25例完全停止抽搐或者抽搐次数明显减少,其中5例抽搐情况无明显好转,有效率达83%,用药期间所有患儿均未出现不良反应。

3 讨论

婴儿痉挛症是一种难治性的癫痫性脑病,传统抗癫痫药物治疗效果欠佳,预后不良,多数患儿都有智力运动发育落后[5]。婴儿痉挛症发病机制虽未完全清楚,但相关免疫研究证明大脑免疫功能紊乱及炎症反应损伤可能为发病因素之一,许多临床和实验数据强烈支持免疫机制在儿童癫痫发病中的重要作用[6-7]。国内外学者都认为婴儿痉挛症患儿同时存在神经功能与免疫状态紊乱,两者相互影响在癫痫发病过程起着重要作用[8]。外周血T淋巴细胞亚群反映人体细胞免疫功能,CD4+T细胞是一种辅助性T淋巴细胞,可以释放多种细胞因子参与免疫反应,CD4+T细胞比例下降说明T免疫细胞功能受抑制导致机体致病[9]。CD8+T细胞是一种抑制性T淋巴细胞,在机体感染、损伤等情况下发挥特异性杀伤靶细胞的功能,CD8+T淋巴细胞若过度激活将导致免疫反应亢进,易造成机体损伤最终致病。本研究小组前期实验发现,癫痫模型鼠或者临床癫痫病人的外周血淋巴细胞亚群均有一定程度改变,免疫球蛋白可以通过调节脑内细胞因子或免疫指标减轻癫痫发作程度,免疫调节治疗对癫痫有良好的临床疗效[10-11]。婴儿痉挛症作为一种难治性的癫痫性脑病,本研究发现其亦存在明显的免疫功能异常。首先我们发现,婴儿痉挛症患儿外周血T淋巴细胞CD4+T细胞比例明显降低,CD8+T细胞比例明显升高,导致CD4+/CD8+比值降低,这与以往学者研究癫痫T淋巴细胞亚群改变的结果相符[12-14],这说明T淋巴细胞免疫功能紊乱可能参与了婴儿痉挛症致病过程。另外,我们还发现婴儿痉挛症患儿同时存在B淋巴细胞免疫功能紊乱。在各种神经系统自身免疫性疾病中B淋巴细胞都起着重要作用,B淋巴细胞可以分泌调节性细胞因子,向T细胞呈递抗原。CD19+B淋巴细胞是免疫球蛋白超家族成员之一,CD20+是B淋巴细胞特异性膜表面分化抗原,两者在B淋巴细胞的增殖分化、活化过程起着重要的作用[15-16]。病例组婴儿痉挛症患儿治疗前CD19+B淋巴细胞、CD20+B淋巴细胞比例明显升高,明显高于健康体检儿童。由此可推测,婴儿痉挛症患儿同时存在T、B淋巴细胞免疫功能紊乱,细胞免疫功能异常可是婴儿痉挛症发生发展的一个重要因素。可见,在临床上检测外周血CD19+B、CD20+B及CD4+T、CD8+T、CD4+/CD8+等淋巴细胞亚群有一定临床指导意义。

免疫球蛋白是一种免疫调节剂,有文献报道静脉注射免疫球蛋白治疗癫痫有一定效果[17],但免疫球蛋白通过什么机制发挥抑制癫痫抽搐发作尚未明了,临床上采用免疫球蛋白治疗癫痫的适应证也无规范统一的认识。本研究使用大剂量免疫球蛋白(2g/kg)治疗婴儿痉挛症患者发现,其临床有效率高达83%,且用药期间所有患儿均未出现不良反应,说明耐受性良好。免疫球蛋白治疗后,B淋巴细胞亚群CD19+B淋巴细胞、CD20+B淋巴细胞比例较治疗前明显降低,大剂量免疫球蛋白对B淋巴细胞亚群有良好的调节作用。但免疫球蛋白治疗后,T淋巴细胞亚群指标CD4+T、CD8+T、CD4+/CD8+比例与治疗前相比,差异并无统计学意义(P>0.05)。免疫球蛋白治疗婴儿痉挛症效果确切,有可能通过抑制体内过度活化的免疫功能尤其是B淋巴细胞免疫,从而控制婴儿痉挛症发作。也有研究显示免疫球蛋白有保护神经、减低神经元死亡率的作用[18],所以对一些反复发作可能导致脑神经损伤的难治性癫痫,若合并外周血淋巴细胞亚群免疫功能紊乱,可以考虑使用大剂量免疫球蛋白治疗。

综上所述,婴儿痉挛症患儿同时存在T、B淋巴细胞免疫功能紊乱,监测外周血淋巴细胞亚群可方便观察婴儿痉挛症患儿免疫功能状态的变化。但淋巴细胞免疫功能状态与婴儿痉挛患儿病情变化之间存在怎样的联系及具体机制,仍需更深入的研究。免疫球蛋白应用于婴儿痉挛症患儿效果确切,副作用少,耐受性良好,不失为临床治疗的一个较好选择。但免疫球蛋白属于血制品,潜在一定的风险,且价格相对昂贵,大规模在临床上应用还有一定困难。本研究为免疫球蛋白应用于婴儿痉挛症提供了一定的实验室理论依据,对临床用药有一定指导作用。