由标志性建筑联想到的城市话题

文 / 金 磊

1 北京中轴线

2 西班牙毕尔巴鄂·古根海姆博物馆

城市是人类物质文明和精神文明创造性成就的集中呈现,以至于人们在欢呼“城市的胜利”、赞颂“城市的奇迹”。2010年上海世博会就精彩演绎和表达了“城市,让生活更美好”这一共同愿望。2015年中央城市工作会议以来,提高城市建筑设计品质与文化内涵已成为全国城市建设的重要任务。在城市这个“圣地”中,建筑是其记忆,它给人们一个延续的完整故事;建筑是有生命的,它不是机器,不是工具,更不是城市棋盘上可任意摆布的棋子;建筑的灵性,就在于它是城市形象的代言,而其中美妙的标志建筑更为城市提供精气神。所以,围绕标志建筑的建造与设计、保护与管理是个城市命题。

一、复制与仿效并非标志性建筑的审美

过去几十年,当代中国城市有过大发展后的不成功或称欠审美的空间形态,“千篇一律”成了复制城市与仿效建筑的代名词。在不少地方,依照预设的营造观,构筑样板化的城市或建筑空间,城市空间自然生长的逻辑规律被干预,给城市带来了历史与文化的丧失。在人们已意识到“样板城市”末路的今天,大中城市开始焦虑:一是如何警惕摩天大楼对城市高度的焦虑,在国内外不少城市对建筑高度狂热追求,超高层建筑一定是该城的地标,直刺云天的人工造物成为新时代“丑陋式”建筑的典型;二是如何瞩目巨型广场对城市广度的焦虑,尽管不少城市依然难摆脱“摊大饼”的巨型城市模式,城市广场是必然要限制的欲望“跑马场”。

“以天地为栋宇,以舍屋为衣服”体现了中国传统城市建筑观。《宅经》一书中崇尚自然的人造建筑观:“以形势为身体、以泉水为血脉、以土壤为皮血、以草木为毛皮、以舍屋为衣服、以门户为冠带……乃为上吉”,揭示了人们对建筑本质的认识。西方人比较重视建筑物本身的功能与形象,用建筑克服自然环境中的不利条件,而中国人则将建筑视为自然环境的一个构成要素,这无疑应成为当下城市文脉汲取的宝贵传统。

城市的美好在其特色,而城市特色包括标志性建筑与城市“底色”:人们认识老北京,除了天安门、故宫、北海白塔等外,还有胡同和四合院大量“底色”的居住空间文化;认知老上海,除了国际饭店、跑马厅、百乐门等,更离不开它的里弄和石库门的“底色”,标志性建筑与“底色”恰如上海里弄房屋是欧洲联排住区与江南天井院的巧妙结合及血缘关系。同样,法国的芒萨屋顶、德国带斜线的方格墙面、意大利的半圆拱券窗和外廊,乃至澳大利亚常用的铁皮屋顶和遮阳板等,既是标志建筑元素,又是城市特色的写照,还是城市“可读性”的标志。

德国柏林是欧洲唯一将20世纪沧桑全都收录的城市,无论政治、经济与社会人文都扮演了重要角色,如此大规模的城市重建,在近代以来的欧洲城市中尚未发生过。这不单单涉及建筑的建成时间,甚至已不是能够量化的建筑遗产等级,而是建筑作为一个场所和见证者在其存在期间经历的故事。拥有故事的建筑就如同拥有故事的人一样,尽管魅力与气质总在收敛,但却难以挡住其文化内涵的缓缓溢出,或许这正是建筑文脉的气场,正是标志性建筑何以要自然生成其根。在如今的柏林还有许多地方留有柏林墙的残垣,也保有硝烟之痕的勃兰登堡门和议会大厦,这些并非柏林最有历史价值的标志建筑物,但它们那数不清的扣人心弦的故事包容着这座城市魂灵。中国上海也是一样,如和平饭店与静安别墅似乎成为不少人朝圣之地,因为这里升华起城市象征的建筑与街区,它们可将市民命运与城市相互映衬,成为城市文脉的一部分,所以它们想不成标志建筑都难。

正在申遗的7.8公里长的北京中轴线,无疑是北京历史与现代的标志性建筑群,早在1951年梁思成就在《新观察》上撰文赞美它:“凸字形的北京,北半是内城,南半是外城,故宫为内城核心,也是全城布局重心……一根长达八公里,全世界最长,也最伟大的南北中轴线穿过全城……这样气魄的建筑总布局世界上就没有第二个……在有了飞机的时代,由空中俯瞰,可看到北京杰出成就的优异,这是一份伟大的遗产。”北京中轴线的标志性杰作,体现了中心轴与城市脊梁,既是建筑艺术轴线也是城市轴线,众多大型建筑一字压在轴线上,这些和谐共生的图底肌理构成了城市设计的典范。同样,新中国北京历史上,20世纪五十年代建成“国庆十大工程”:人民大会堂、中国革命和中国历史博物馆、中国军事博物馆、北京火车站、北京工人体育场、全国农业展览馆、钓鱼台迎宾馆、民族文化宫、民族饭店、华侨大厦(1959年10月完工,1988年炸毁后新建)。80年代、90年代及2008年奥运会还评出三届“北京十大建筑”。它们不仅是城市荣誉记忆,更成为北京的标志性文化事件;它们既是好建筑的“标尺”,也经受着时代的检验与再评介,成为美好城市的“代名词”。

二、如何从标志性建筑中重塑对城市审美的敬畏

历史地看,中外城市标志性建筑颇为壮观:1929年落成的南京中山陵,是中国20世纪建筑遗产,乃现代建筑材料和结构探索民族形式建筑的代表作:广州白天鹅宾馆是沙面小岛的靓丽风景,也因此成为1985年“世界第一流旅馆组织”的成员;始建于1954年的上海展览中心(原中苏友好大厦)是新中国上海建造的第一幢大型公建,以其中苏建筑文化特色,成为上海市民心中的骄傲标志;1916年建成赫尔辛基火车站不仅是20世纪初世界车站建筑的珍品,也是赫尔辛基城市扬名于世的标志;1973年建成的悉尼歌剧院,经历了17年坎坷建设历程,但它对澳大利亚乃至世界的标志性作用无与伦比,它演绎的形式非但未变,更用美观取胜并成获有永久价值的范例;1953年建成的联合国总部建筑群,是由15名国际著名建筑师合作设计的成果,这座20世纪早期板式高层建筑,以其特有感染力成为纽约乃至世界人民的地标。1889年巴黎埃菲尔铁塔在纪念法国大革命100周年和在巴黎举办世界博览会的欢呼声中建成。

在此之前,人类所建最高建筑是中世纪时期高161米的德国乌姆教堂塔,而埃菲尔铁塔将这一高度推进到300多米。但面对巴黎的新象征,数以万计的学者与市民呐喊“怪状的埃菲尔铁塔是对法国历史的威胁”。今天,“埃菲尔铁塔”为什么能成为奇异建筑最终进入历史的案例?理由有许多,一方面认同它在历史上的纪念碑作用,更有其特殊的城市文化意义。标志性建筑本身应该是优秀建筑,其合理功能与先进的营造技术,丰富了其文化意涵。“埃菲尔铁塔”的胜利,不是形式上的,而是建筑思想上的胜利,是建筑告别“砖石时代”走向“钢结构”的人类进步之里程碑,它彰显了20世纪现代主义建筑设计的重要思想。标志性建筑在城市历史中是否有意义,取决于它代表着怎样的城市价值观。

美国对建筑的保护与传承有特别的“地标特色”,基本上涉及多个门类,包括历史地标与风景地标等。纽约走在美国诸城市的前列,如1965年便出台《城市地标法》,旨在对代表或反映城市文化、社会、经济、政治和建筑的历史改建区、景观外貌和区域等,实现保护、完善和永久保存;这种保护体现在改建区、景观外貌和区域城市等的历史遗产、美学遗产及其文化遗产上。如1981年纽约市地标保护委员会宣布纽约帝国大厦(1931年)为地标建筑,是因为它是一幢在世界建筑史上创造新高度的现代摩天楼(直至1971年世贸中心建成才首次超越它),其标志性不仅代表了30年代最新建造技术,还因其建筑立面夺目,为纽约天际线创造艺术境界。1986年又被美国内政部属下的美国国家公园管理局定为历史地标,2007年在美国建筑师学会评选的“美国人最喜欢的建筑”中排名第一。可见,标志性建筑是城市生活,也是城市记忆,恰如人类文化学家艾戈·克皮托夫所言“地标是潜在的‘说书人’,它承载着传说与故事,在阐明地域的时代演进中,见证了地标建筑的技术与艺术发展。”

两院院士吴良镛早前说过“建设大发展的道路早已不是就事论事了,不可就建筑而论建筑,建筑的改革必须从建筑与国家发展的高度给予审视,致力于多方面的开拓,促进学术思想上的进步”。张锦秋院士也就标志性建筑有过精辟论断,她总结了标志性建筑三个条件即优良的选址、优良的环境、优良的设计,体现了尊重环境的宏观营造观。朱光亚教授在分析中国建筑文化需要“基石”作用时说,重在倡导建筑学子要有对民族文化的自信与自觉。中国现有的200余所建筑院校,不少学校的建筑历史和理论课程空洞贫乏,甚至有被忽略的趋势,这样下去城市建设与发展何谈跨文化,不了解自身,更难懂得世界,其自以为是的建筑标志性作品难以诞生。对此,吴良镛院士还说“中国人居环境的发展离不开吾土吾民时代的创造,离不开中国哲学思想基础……世界上不可能会有某种一成不变的理论……不可不再思索套用在我们建筑创作中,应该学会分辨,学会批判,但分辨和批判的前提是为了了解和掌握。”所有这些都说明,在肯定标志性建筑的贡献外,也要瞩目标志性建筑弄不好“反建筑”、非理性的趋向。

曾任同济大学副校长的中国工程院院士沈祖炎,通过结构设计创新研判了标志性建筑的设计要点,它是从结构设计视角对建筑创作的独到审视。按照沈祖炎院士的观点,要形成有历史感的城市标志性建筑要在如下方面做足文章:一要提高本土设计师的综合素质,体现职业道德与强烈的社会责任感,作品不为自己出名,要成为城市的标志;二要自觉将设计作品同相关专业配合好,如建筑师要与结构师共同创作;三要努力用自己的设计作品感染公众,为提升全社会建筑文化素养尽力;四要完善重大工程方案评价机制,建筑师应主动接受他专业的评价,旨在避免专业化缺陷,给未来城市与社会造成问题;五要为建筑师营造良好的创新设计环境,不仅要按社会必要劳动时间去设计项目,还要充分为城市管理者讲清楚,注册建筑师、注册工程师中“注册”的含义,因为其中包含着为国家承当历史、文化、科技之社会责任的义务与权利。

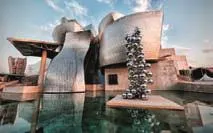

城市地标建筑不仅是城市文化内涵的符号,也因其感染力,在真实地定格城市文化创造时,在成为城市鲜活的文化载体时,促进城市文化旅游,成为城市文化振兴不可缺失的“硬件”。当代城市振兴理念中,我们尤其推崇创意型城市振兴方式,在这方面绝好的例子是1997年对外开放的西班牙毕尔巴鄂·古根海姆博物馆,它被业界称许的是传递着充满创造力的外观,且有世界上最壮观的解构主义风格。《纽约客》的艺术评论家们将它描述为一个斗篷起伏状的神奇梦想之帆。仅1997年10月至2014年12月就有超过700万游客参观毕尔巴鄂·古根海姆博物馆,且每年增加游客量接近10%,它之所以获得重磅炸弹式成功,靠的正是标志性建筑之文化力,成为全球振兴城市的绝佳例证。同时,它也为遗产的“活态”利用给出启示。当代社会遗留的废墟和荒废的遗迹却给了建筑师与艺术家发挥的空间,比起原封保留废墟,倒不如用现代前卫的方式去诠释时光与文化的底蕴,以实现“废墟美学主义”的活态利用。

每个时代都需要有自己的标志性建筑,它们不仅反映建造者的文化诉求,更遵循时代的考量,更会经得住历史的检验。无论从城市更新的需求还是城市创意设计的发展看,不同时代的标志建筑仅仅是城市的特色部分,而林林总总的城市“底色”与肌理是“母体”。我们必须为了城市美好与繁荣,在厚植大量的城市“底色”建筑根脉基础上,发展经过优化的且特色鲜明的标志性建筑。所有这些努力不仅是城市文化的缘起,更是建筑表达城市创意的发展之本。