北宋泉州衙前将吏王习墓记考释

张晨光 杨园章

(北京大学 历史学系,北京 100871)

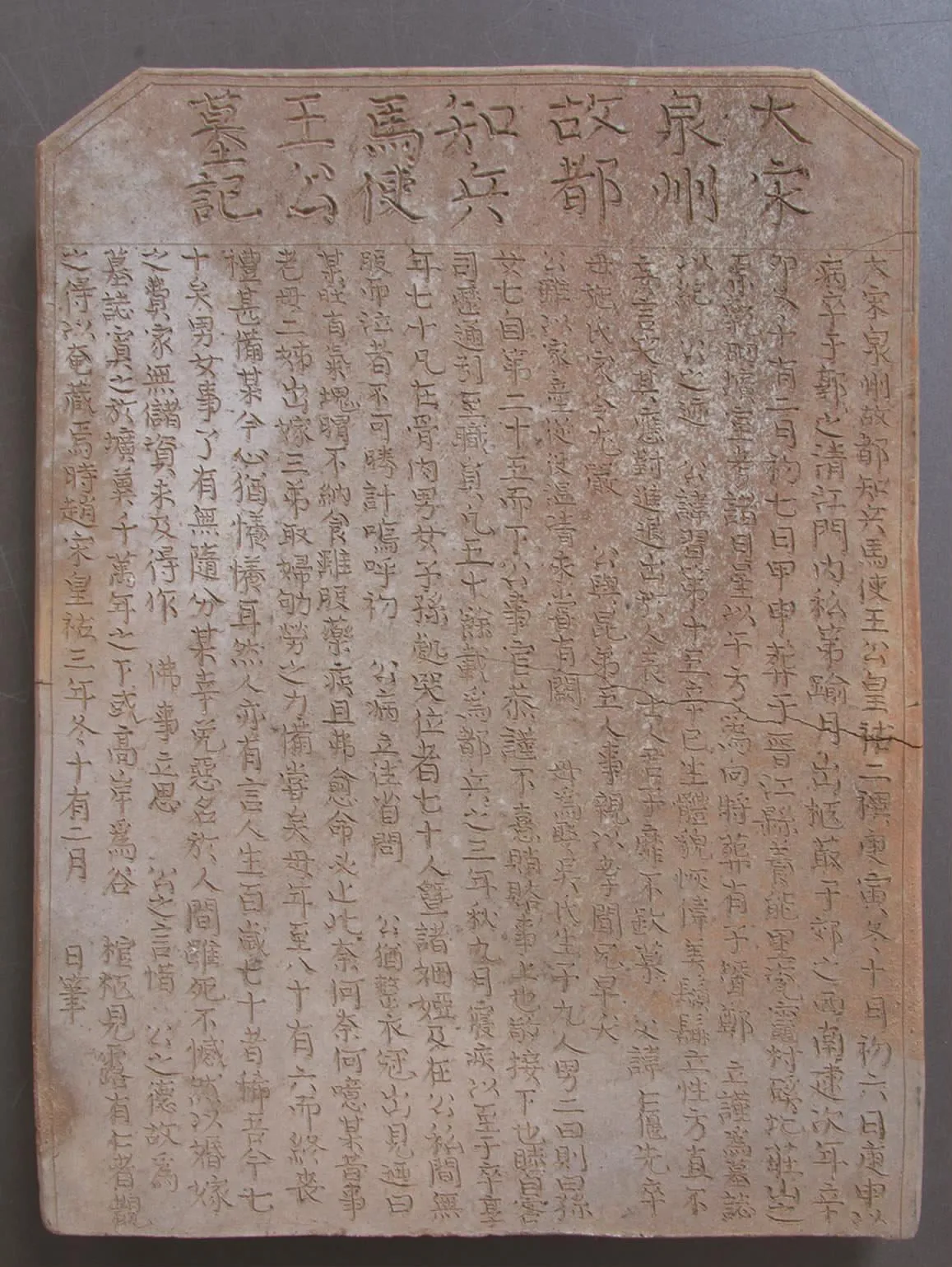

福建省晋江市博物馆收藏有陶质墓记一方,高65厘米,宽50厘米,厚2.5厘米(图一)。该墓记于1987年出土于现在的晋江市磁灶镇,墓主为北宋泉州衙前将吏王习。墓记内容涉及北宋前期衙前将吏与泉州社会风俗等内容,较为重要。《晋江风物》[1]《磁灶陶瓷》[2]《福建省志·文物志》[3]等对此墓记均有介绍,前两书还有图版和录文。然而诸书并未对墓记内容进行研究,所载形制均不甚准确,录文亦略有差误,故笔者重新录文并对其内容进行考释。

一、墓记录文

大宋泉州故都知兵马使王公墓记」

图一 王习墓记

二、墓记考释

以下大致按照墓记正文的顺序,对相关内容分类进行考释。

1.墓记与墓志

录文正文写到“有子婿郑立谨为墓志”“为墓志置之于圹”,可见撰写者女婿郑立是视之为墓志的。但是,正文上方的题额则称《大宋泉州故都知兵马使王公墓记》,认为这种体裁属于墓记。南宋吴儆写到,古今士大夫之家的墓志是“当世名士”根据行状“叙而书之”的,“为陵谷迁变设也”,“近世乡中俚俗之礼,既无墓志,又非墓表,只有大石一片掩在椁口,便就石上镌刻姓系、事迹,或谓之墓记,或谓之墓表,或谓之墓碑。其名称、制度皆舛午不经,取笑识者”[4]。士大夫家的墓志是请知名人士根据行状写的,严格说来应称之为墓志铭并序,包含序文和铭文,而普通人家受“俚俗之礼”的影响用墓记来做替代物。王习这个尽管属于陶制,但与吴儆所言椁口大石类似,称之为王习墓记较为合适。

宋代成年墓主的墓记大多包含家系、历任官职、子女等信息,近乎墓志,但一般没有铭文[5—7]。极个别墓记有简单的铭文,如政和七年(1117)《宋故安定胡和叔墓记》与墓志几无区别[8]。尽管大体相似,墓记内容一般仍被认为比墓志简略,如朱熹撰《范直阁墓记》“谨次公姓系、爵里、始终梗概纳诸圹中以识。若经术、行谊、出处之详,则将请于先生君子深知公者,刻辞墓左,以明示后世云”[9]。墓记可被视为非正式的、简短的墓志替代物。

2.生卒年

3.下葬

宋人去世后到正式下葬的时间,几年至几十年都有[11]189,或为求吉时、吉地,或因后人承担不起丧葬费用,不一而足。王习自去世到正式下葬,历时一年零两个月整,不算太长。由两个月整看,这一时间很可能经过了认真的挑选。学界以往谈到宋朝墓穴选择时多介绍“五音姓利”说,即把姓氏按照五行分归五音,按照“音”来确定吉利的方位[11]190,[12]。宋朝皇陵与韩琦等大臣家族墓地均采用此说,但这可能主要在北方盛行。王习墓穴以日星定方位,可丰富学界对当时福建乃至南方堪舆学的认识。

4.行第

墓记记载王习为“第十五”,女儿“自第二十五而下”,均指行第。由墓记中“公与昆弟五人”,可知第十五是王习在大家族中的行。唐朝各个社会阶层之人通称行第,是一个重要的社会风俗,在碑刻、墓志中也可见大量实例[13]。这与魏晋以来门阀士族重视门第之风有关,随着门阀士族的彻底消亡,入宋以后这种风俗不再盛行,并逐渐消失[14]。现在出土的宋人墓志中很少有记行第者,王习墓记的这一记载则表明这一习俗在北宋前期当地民间仍然盛行。

5.家世信息

宋代墓志一般必记家系,列出祖辈姓名、子孙姓名。王习父亲早卒,墓记未写祖父及以上祖先名字,亦未写孙辈名字以及除撰写者外的女婿名字。他们应该都未做过官,但官职的缺失并非记载缺失的唯一原因。唐宋间墓志书写逐渐发生的一个重要变化是,宋代墓志一般都会详细地逐一列出所有子孙、女婿的姓名,如有官职则还会列出相应的官职,唐代墓志尤其是下层民众墓志的这一特征尚不明显,很多只写子孙中一两个人的名字,后加“等”字。宋代墓志的社会属性增强,流传性变广。官员墓志多请知名之人撰写,撰写者有时会将自己的写作意图加入其中[15],墓志也会被撰写者收入文集,志石拓片会被家属收藏,有时亦会送人。下层民众尽管很难找到名人撰写墓志,但很可能亦会有墓记等替代物的拓片。

宋人健讼,墓志对家庭成员的记载亦可成为诉讼中的证据。北宋中期,皇甫鉴知并州录事参军,面对“兄告其弟非同父,不分与田产”之案,说到“彼虽无石铭,棺椁外当有题志者”,派人按验,“果悉书其子孙名字,而其弟在焉,讼者于是首服”[16]。当时的并州知州兼经略安抚使郑公即郑,任职时间为庆历六年(1046)至皇元年(1049)[17]。据此可知在王习墓记撰写前稍早的并州,普通民众虽然可能没有墓志铭,但是题志、墓记等墓志替代物上一般会遍录家庭成员名字。南宋后期,为判顶冒官户之案,官府还索“真本诰命与真本墓志,以凭参对结断”[18],亦是利用墓志上记载的家世信息为证据。王习墓记对家世信息的简单记载,与唐朝习俗遗留、地方特色、社会阶层等因素有关。

6.职业

王习“以家产从役”,“自客司历通引,至职员,凡五十余载”,属于宋代的衙前。衙前为州役的一种,广义上讲包括客司、通引、衙前职员(即衙职),狭义上讲则只包括衙前职员,北宋前期入役方式主要有乡户衙前、押录衙前、长名衙前等[19]。自宋初以来,衙前“并召募,惟乡户、押录主持管押官物,必以有物力者,其产业估可二百缗,许收系,更重难,日久有劳,至都知兵马使”[20]215。大致反映王习生活时代的宋仁宗、英宗《两朝国史·职官志》载:“衙前置都知兵马使,左、右都押衙,都教练使,左、右教练使,散教练使,押衙,军将。又有中军、子城、鼓角、宴设、作院、山河等使,或不备置。又客司置知客、副知客、军将。又通引司置行首、副行首、通引官。”[21]3419这些原本是五代时的武官名称,至宋则负责吏人事务,可称为衙将、衙校、衙吏、衙前将吏等等[22]245。所以,王习尽管最后做到了都知兵马使,实际上却是胥吏而非官员,更非武将。

衙前内部有自身的级别和迁转系统[22]248。天圣八年(1030),西京“衙前所管职员,都知兵马使一人,左、右都押衙二人,都教练使一人,左、右教练使各一人,守阙教练使一人,押衙二人,并三年一转,至都知兵马使,三年满出职。如愿在班行,即押赴阙。如不愿者,与摄长史、司马”[21]3504。可见,都知兵马使为衙前内部迁转的最高级,一个州府一般只有一人,三年年满后可出职成为官员。王习任职50余年,最后做到都知兵马使,但在任之第三年九月即病逝,终生为胥吏。

客司的职能,已有学者指出“除为官府提供迎来送往招待役使外,还被差往外地迎送官员、负责州城厢内的司法缉捕等各种杂差使”[23]。通引官的职能,因史料少而较少被论及。南宋时,肇庆府司法参军罗克开与知府在判案定罪上发生争执,知府大怒,告诫通引官“即司法至,谒勿入”[24]。由此可见,通引官主要负责赞谒、宣引之职。王习“体貌恢伟,美须髯”,相貌堂堂,倒是适合此类工作。衙前职员主要负责管理仓库等经济机构、运送物资等差使[25]。作为胥吏,处于官、民以及下级胥吏之间,墓记特意强调“事官”“事上”“接下”,突出其纽带作用。

在管理、运送官物时,如出现差池造成官物受损,衙前需要赔偿,甚至有因此而破产者,因此一般选有一定家产者充任,此即墓记写到“以家产从役”之由。王习死于“郭之清江门内”家中,可能为坊郭户,或原为乡村上户而后迁居城内。在宋神宗变法之前,吏人一般没有俸禄。衙前因负责官物有破产之忧,所以常有一定的津贴和酬奖,如以酒坊、河渡为酬奖[25]。但各地执行情况不一,宋代胥吏徇私枉法、贪污勒索、鱼肉百姓的现象极为常见,以致有学者认为“终宋一代,大体上可谓无吏不贪”[22]269—278。墓记特意突出强调他“不喜贿赂”,不排除是写实,但更可能是“谀墓”,王习在职业生涯中很可能曾收取灰色收入。这种写法在墓志中很常见,这种行为亦非完全非法。

7.婚嫁等民俗

宋代婚嫁之资较高,厚嫁之风盛行,很多女性因没有体面的嫁妆被迫迟嫁,甚至终身不嫁[26]。一些人甚至为了获得丰厚的嫁妆而娶妻、换妻,如赵希哲任县主簿时,“利心忽起,妄以他事离其妻,再娶富室周氏,大获装奁”[27]。在父亲和长兄早亡的情况下,王习作为事实上的家主将两姊、七女嫁出,为三弟、二子娶妇,使得“男女事了”,付出的辛劳可想而知。然而,巨大的婚嫁花费还是使得他没有多余的钱来“作佛事”,成为一个遗憾。由此也可见作佛事在当时当地的重要意义。王习为家庭辛劳一生,又做到都知兵马使,应该威望较高,晚年患病后仍乐天知命,最终寿终正寝,子孙满堂,哭者众多,也算是一种慰藉吧。

8.朴实的书写

整体看来,这篇墓记写得较为朴实,没有太多华丽的辞藻,最后写到:“冀千万年之下,或高岸为谷,棺柩见露,有仁者睹之,得以奄藏焉。”唐代墓志大多会在最后写惧陵谷变迁而刻石,例如《故潞州屯留县令温府君李夫人墓志铭并序》载“惧陵谷之迁移,刊贞石以昭德,尚明灵之不坠”[28]1186-1187,《唐故上谷成公墓志铭并序》亦载“虑江河他去,岩谷迁移,聊录行藏,以铭贞石”[28]2491。宋代大多数墓志一般不再写这类内容,王习墓记的相关记载显然是沿袭唐朝习俗。不过,现在发现的唐人墓志大多写刻石是为了记录墓主的生平、功德,而王习墓记则直接写如果棺柩因自然等条件改变而露出地面后,希望“有仁者”看到后能够帮忙埋葬,突出了很强的实用性。墓记撰写者郑立,应该没有官职,可能也未曾考取功名。这种实用性的写法体现了基层人民的朴实、坦率之情。

此外,宋神宗元丰(1078—1085)改制前,衙前“初遇赦,即带银、酒、监、武”,指银青光禄大夫、检校国子祭酒、兼监察御史、武骑尉,看起来是官员,实际“衙校各带宪衔,止是吏职,不合理为官户”[20]38—39。王习任衙前多年,应该亦带有这些虚衔,或许是当时人对这些虚衔习以为常,郑立亦不再赘述。墓记未载籍贯、迁徙缘由、出生地等信息,或许时人已不甚了解。墓记亦未载王习之字,或为漏写,或王习本无表字。总之,这篇墓记给人简洁明了、朴实无华的感觉,甚至缺少了一些“必要的”内容,较为独特。

三、结 语

衙前在宋代州级政府中发挥着重要的作用,时人有“天下差役,莫重于衙前”之说[29],对承担者来说既是沉重的负担,又是鱼肉百姓的资本。宋神宗任用王安石变法时,曾对衙前制度有所改革,这在后来又成为新旧党争的一个焦点。因此,衙前在宋代政治制度史研究中有着重要价值。王习作为北宋前期泉州的衙前将吏,其墓记显得弥足珍贵。尽管有一定资产,在几十年时间中,王习担任衙前将吏,将大量家产花费在婚嫁之资后,家境亦非很富足,没有余资来“作佛事”。唐宋时期,政治制度、社会风俗发生了一些变化,有学者称之为唐宋变革,但这些变化是逐渐发生而非一蹴而就的。从王习墓记,我们可以看到唐代墓志书写方式、唐代民间习俗的一些遗留。泉州乃至福建出土北宋前期墓志较少,王习墓记为认识这一地区当时的民间风俗亦提供了一个难得的实例。

[1]江滨.北宋王习陶墓志[M]//陈仲初.晋江风物.北京:国际文化出版公司,2001:203—205.

[2]何振良,林德民.磁灶陶瓷[M].厦门:厦门大学出版社,2005:107—109.

[3]福建省地方志编纂委员会.福建省志:文物志[M].北京:方志出版社,2002:218.

[4]吴儆.竹洲集:卷 9:答江仁仲求撰墓志书[M]//文渊阁四库全书:第1142册.台北:(台湾)商务印书馆,1986:251.

[5]崔成实.浙江衢县出土北宋铁铸张氏墓记[J].文物,1997(8).

[6]周金康.宋蒋浚明墓记考[J].东方博物,2012(4).

[7]郭茂育,刘继保.宋代墓志辑释[M].郑州:中州古籍出版社,2016:488—489,502—505.

[8]饶宗颐.唐宋墓志:远东学院藏拓片图录[M].香港:香港中文大学出版社,1981:477.

[9]朱熹.晦庵先生朱文公文集:卷94[M]//朱杰人,严佐之,刘永翔.朱子全书.上海:上海古籍出版社,2002:4341.

[10]宋史:卷 4:太宗一[M].北京:中华书局,1977:58.

[11]杨晓红.宋代民间信仰与政府控制[M].成都:西南交通大学出版社,2010.

[12]林徽因,等.风生水起:风水方家谭[M].北京:团结出版社,2007:73—74.

[13]吴丽娱.从唐代碑志看唐人行第问题[M]//荣新江.唐研究:第二卷.北京:北京大学出版社,1996:347—372.

[14]李红春,刘汉林.中国风尚史:隋唐五代宋辽金卷[M].济南:山东友谊出版社,2014:70—72.

[15]刘成国.北宋党争与碑志初探[J].文学评论,2008(3).

[17]李之亮.宋河北河东大郡守臣易替考[M].成都:巴蜀书社,2001:279—280.

[18]名公书判清明集:卷2:冒解官户索真本诰以凭结断[M].北京:中华书局,2002:45.

[19]王曾瑜.宋衙前杂论:一[J].北京师院学报:社会科学版,1986(3):76—82.

[20]赵彦卫.云麓漫钞:卷 12[M].付根清,点校.北京:中华书局,1996.

[21]徐松.宋会要辑稿:职官[M].北京:中华书局,1957.

[22]王曾瑜.宋朝阶级结构[M].北京:中国人民大学出版社,2009:245.

[23]苗书梅.宋代州级公吏制度研究[J].河南大学学报,2004,44(6):103.

[24]叶适.叶适集:卷23:故大理正知袁州罗公墓志铭[M].刘公纯,王孝鱼,李哲夫,点校.北京:中华书局,1961:453—455.

[25]王曾瑜.宋衙前杂论:二[J].北京师院学报:社会科学版,1987(1):49—57.

[26]朱运荣.宋代嫁妆初探[J].安徽广播电视大学学报,2009(4):118.

[27]洪迈.夷坚志:壬卷二:赵希哲司法[M].何卓,点校.北京:中华书局,1981:1482.

[28]周绍良,赵超.唐代墓志汇编[M].上海:上海古籍出版社,1992.

[29]李焘.续资治通鉴长编:卷224:熙宁四年六月[M].北京:中华书局,2004:5448.