内部控制审计、内部控制缺陷与真实盈余管理

——来自中国A股市场的证据

李远慧,李 晓

(北京交通大学 经济管理学院,北京 100044)

一、引言

内部控制作为公司内部治理机制的重要组成部分,其有效性不仅能够提高公司内部管理的效率,而且能够制约高管的盈余管理能力,从而使会计信息和企业的实际行为能够真实反映经济业务的特征及风险[1]。近些年来随着绿大地 、 万福生科 、獐子岛等财务造假事件的发生,我国证监会对内部控制在提升公司治理水平、提高会计信息质量等方面作用也加大了关注,反映出我国内部控制设计和运行中还是存在着一些缺陷。

当作为内部治理机制的内部控制存在缺陷时,监管机构会考虑引入外部治理机制来维护资本市场效率。2010年4月,素有“中国萨班斯法案”之称的《企业内部控制配套指引》(下文简称《指引》)出台。该《指引》要求上市公司按年度披露企业内部控制自我评价报告,同时需要聘请会计师事务所针对其内部控制自我评价报告发表审计意见。该《指引》虽然借鉴美国 COSO 委员会的《内部控制——整合框架》,但在内部控制信息披露视角上与美国要求不同。美国要求上市公司披露的主要是财务报告内部控制评价,即审计视角的内部控制评价;而我国同时从审计视角和管理视角出发,要求上市公司既披露财务报告内部控制评价,也需要披露非财务报告内部控制评价。后续发布的《内部控制审计指引》进一步指出注册会计师除了要对财务报告的内部控制有效性发表审计意见外,还需要对内部控制审计过程中注意到的非财务报告内部控制缺陷发表审计意见,并在内部控制审计报告中增加“非财务报告内部控制缺陷描述段”进行披露。自此,作为一种外部治理机制,内部控制审计被正式引入到上市公司治理体系中。那么,内部控制审计作为财务报告审计的补充,是否有助于企业信息质量的提高呢?雷英等研究发现披露内部控制审计报告的公司操控性应计项较低[1]。然而,随着我国新公司法、会计准则的国际化趋同改革,上市公司操纵盈余的方式和手段开始发生了变化[2-3]。Cohen等认为管理层通过应计方式操纵盈余的空间正在逐步变小,真实盈余管理方法开始被管理层广泛应用[4]。那么,作为一种外部治理机制,内部控制审计是否能够抑制企业的真实盈余管理行为?进一步地, 公司的内部控制与外部的内部控制审计是确保公司提供高质量会计信息的内、外两种治理机制。这两种内、外治理机制对公司具体盈余操纵行为的治理会存在相互作用[5]。那么,当公司的内部治理机制不足,即内部控制存在缺陷时,作为外部治理机制之一的内部控制审计是否还能抑制真实盈余管理行为,发挥自己的外部治理作用?Ashbaugh-Skaife等研究发现相比没有报告内部控制缺陷的企业,报告内部控制缺陷的公司应计盈余质量更低[6]。随着企业盈余管理手段的变化和内部控制审计的开展,这种影响有待进一步考察。

二、理论分析与研究假设

(一)内部控制审计与真实盈余管理

内部控制审计是通过对被审计单位内部控制制度的审查、分析测试、评价等过程,确定内部控制可信程度,并对内部控制有效性作出鉴定的一种现代审计方法。它是企业改善经营管理、提高经济效益的一种外部治理机制之一[7]。

作为一种外部治理机制,内部控制审计具有独立、客观、公正的特征,对内部控制的有效运行起监督作用[8]。从公司治理角度,内部控制审计的监督作用同时体现在财务报告和非财务报告层面。非财务报告的内部控制审计主要是在交易层面影响公司治理。对公司开展内部控制审计,会有利于企业加强对业务层面内部控制的建设,有效控制风险,进而限制企业进行高风险的交易行为,抑制真实盈余管理行为[9-10]。

近年来,我国财政部颁布的《企业内部控制评价指引》《企业内部控制审计指引》,为开展上市公司内部控制审计工作提供了制度依据,对公司形成了监督机制,促使企业及时修补内部控制缺陷。内部控制越有效相应地越能够抑制管理层的盈余管理行为,进而提高公司的盈余质量[11]。

而采用风险导向审计方法的审计师在对企业内部控制有效性进行审计时,面临发表不合适审计意见的风险,进而会损坏事务所的声誉,为了控制这种风险减少自己预期的损失,审计师会采用谨慎的审计策略以求发表合适的审计意见[12]。而审计师的这种行为,在一定程度上也是对企业的一种监督,从而促使企业完善内部控制制度,加强对内部控制的建设。良好的内部控制建设会进一步限制高管实施盈余管理,从而促使企业减少真实盈余管理行为。

综上,不管对公司治理本身还是独立的第三方审计师,内部控制审计都起到一种外部监督和治理作用,从而有助于识别出上市公司存在的内部控制问题,督促上市公司持续改进内部控制,并有效抑制管理层的真实盈余管理行为。由此,本文提出假设1:

假设1:与未进行内部控制审计的公司相比,进行内部控制审计的公司其真实盈余管理程度更低。

(二)内部控制缺陷对内部控制审计与真实盈余管理关系的影响

内部控制审计作为一种外部治理机制被引入,其作用发挥取决于企业内部的治理环境水平、 权力分配与激励机制的结合、对盈余质量控制的偏差度,以及所使用的内部控制审计的监督手段、对契约规定的执行能力, 甚至包括了企业内部交易的运行状况等等[13]。与内部控制的治理作用相比,内部控制审计更具有外生性,而内部控制则具有内生主导性。作为一种外生机制,施继坤认为内部控制审计作为相对独立的外部监管被引入,能够显著改善外部信息使用者对企业内部控制有效性的信任程度,从而间接上监督企业不断完善其内部控制[14]。此外,Lambert等的研究表明内部控制审计能够在一定程度上增加外部信息使用者与上市公司之间的信息对称性,进而显著降低上市公司的权益融资成本[15]。McMullen等认为若公司选择披露内部控制审计报告,投资者将会把管理层的这种披露行为当成其诚实正直的一个标志,进而会认为其盈余管理程度较少[16]。这些研究大都认为内部控制审计能够为内部控制的有效性提供监督和保证,帮助外部信息使用者识别披露内部控制缺陷的上市公司存在较高的会计信息质量风险。因而,某种程度上,公司进行内部控制审计可以被看成是一个好的信号,表明这类公司治理良好,经营状况较佳,价值提升更快,内部控制建设也更完善,从而盈余管理行为得以弱化。但是,若作为内生力量的内部控制存在缺陷,内部控制审计的外部监督作用又会如何呢?

内部控制作为一种内部治理机制,是加强企业内部建设,完善企业各方面能力的内生力量。健全有效的内部控制制度能够大大减少经理人员的机会主义行为,抑制管理层操纵盈余的动机,提高会计信息质量,增强会计信息的可靠性[17]。内部控制缺陷可能是公司层面或者是特定账户层面的[18-19],公司层面的内部控制缺陷更普遍,且较少被审计到,很难被发现并阻止。如果公司的内部控制缺陷长期存在,财务报告重大错报风险就会提升,提供给投资者的财务信息的价值相关性也会降低[20],进而加大企业的风险管理水平。这些行为将为高管操纵盈余管理创造空间,导致管理层利用更多机会操控公司具体业务,如通过提供销售价格折扣、放宽信用条件抬高营业收入,通过削减研发费用、广告费用以及增加产品产量降低营业成本等等。因此,内部控制缺陷会助长真实盈余管理行为[9,17,21]。

从财务风险和不确定性来分析,若作为企业内部治理机制之一的内部控制存在缺陷,客户管理层从事真实活动操控氛围将会比较宽松,审计师通过常规账户层面测试活动识别客户风险状况,进而发现内部控制财务报告缺陷的难度加大[22],内部控制审计对内部控制有效性的审查难度增加,从而增大内部控制审计的风险,并有可能致使其发表不准确的审计意见,弱化其外部治理的监督机制。因此,虽然内部控制审计可以在一定程度上抑制真实盈余管理,发挥其外部监督作用,但是作为公司治理的关键,内生力量的内部控制才是其根本。在内部控制存在缺陷的情况下,内部控制审计的监督作用会受到限制,对真实盈余管理的抑制作用将会有所下降。由此,提出假设2:

假设2:若公司内部控制存在缺陷,内部控制审计对真实盈余管理的抑制作用将会降低。

三、研究设计

(一)样本选择

研究的数据区间覆盖2007—2014年的上市公司。由于2012年,我国主板上市公司都需要进行内部控制审计,为了消除政策可能产生的影响,首先选取2007—2011年A股上市公司对假设1和假设2进行检验,剔除金融行业公司样本、缺失数据以及非标内部控制审计意见样本,最终得到6935个企业年观察值。为了考察内部控制审计强制阶段和自愿阶段上市公司真实盈余管理程度的变化,在拓展检验中进一步将样本区间扩大到2014年,共得到13115个企业年观察值。

(二)模型设定与变量说明

为了检验假设1、2,分别建立如下模型1和模型2:

RMi,t=0+1ICAi,t+2SIZEi,t+3OCFi,t+4OWNCONi,t+5MtoBi,t+6Big4i,t+

(1)

RMi,t=0+1ICAi,t+2ICWi,t×ICAi,t+3SIZEi,t+4OCFi,t+5OWNCONi,t+

(2)

其中,RM表示真实盈余管理,参考Roychowdhury[23]和Cohen和Zarowin[4]的研究,本文利用异常经营活动现金流(AbCFO)、异常费用(AbDISX)以及异常产品成本(AbPROD)三个分指标之和来表示真实盈余管理RM,即:

RMi,t=AbPRODi,t+(-1)AbDISXi,t+(-1)AbCFOi,t

(3)

ICA表示公司是否进行了内部控制审计,参考雷英等研究[1],如果公司当年进行了内部控制审计,则赋值为1,否则为0。ICW为内部控制缺陷,借鉴叶建芳等研究[21],若公司披露存在内部控制缺陷,该变量取值为 1,否则为0。

参考Roychowdhury[23]、Cohen和Zarowin[4]的研究,本文引入公司层面的相关控制变量以表示公司特征对真实盈余管理的影响,SIZE为公司规模,为公司总资产的自然对数;OCF为调整经营活动现金流量,用公司当年经营活动净现金流量除以公司上一年末的总资产表示;OWNCON为股权集中度,如果第一大股东持股比例超过50%,则为1,否则为0;MtoB为账面价值与市价比;Big4表示审计师是否为国际四大会计师事务所,若是则为1,否则为0;ROA表示总资产净利率;ST表示公司当年是否被特殊处理,被特殊处理为1,否则为0;AM表示应计盈余管理,利用JONES模型计算[24]。同时参考许骞等[25]研究,进一步对公司相关内部治理变量进行了控制,如董事会、独立董事和监事会的影响,其中TWO2ONE为董事长和总经理是否两职合一,若是,则赋值1,否则为0;DIRECTSIZE为董事会规模,用董事会人数的自然对数表示;INDRATIO为独立董事比例;MONITOR为监事会人数。

四、实证结果分析

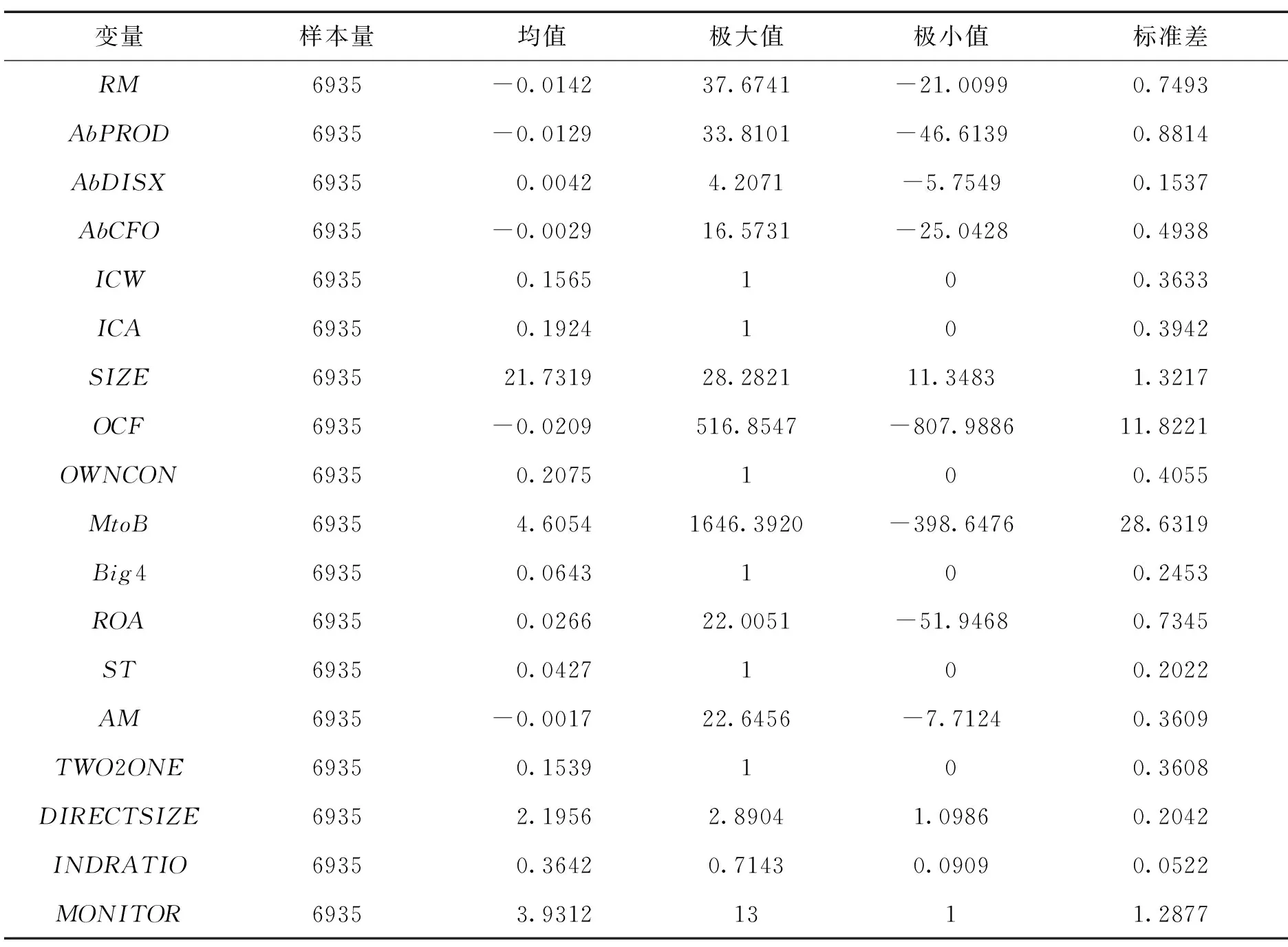

(一)描述性统计

表1是2007—2011年度数据样本各变量的描述性统计结果,真实盈余管理均值是-0.0142,但最大值为37.6741,最小值为-21.0099,差距较大;其中三个分项异常生产成本、异常费用、异常现金流均值分别是-0.0129、0.0042和-0.0029。内部控制审计均值为0.1924,内部控制缺陷均值为0.1565,表明我国自愿阶段有19.24%的上市公司主动开展了内部控制审计,而具有内部控制缺陷的公司占总样本的16%左右。同时,根据样本分布,在总体6935个样本中,制造业所占比重最大,约60%左右。行业内部控制缺陷比重最大的是综合类,占比36.07%,其次分别是动力、煤气及水的生产和供应业占比29.00%,以及交通运输业占比28.90%。

表1 2007—2011年样本描述性统计

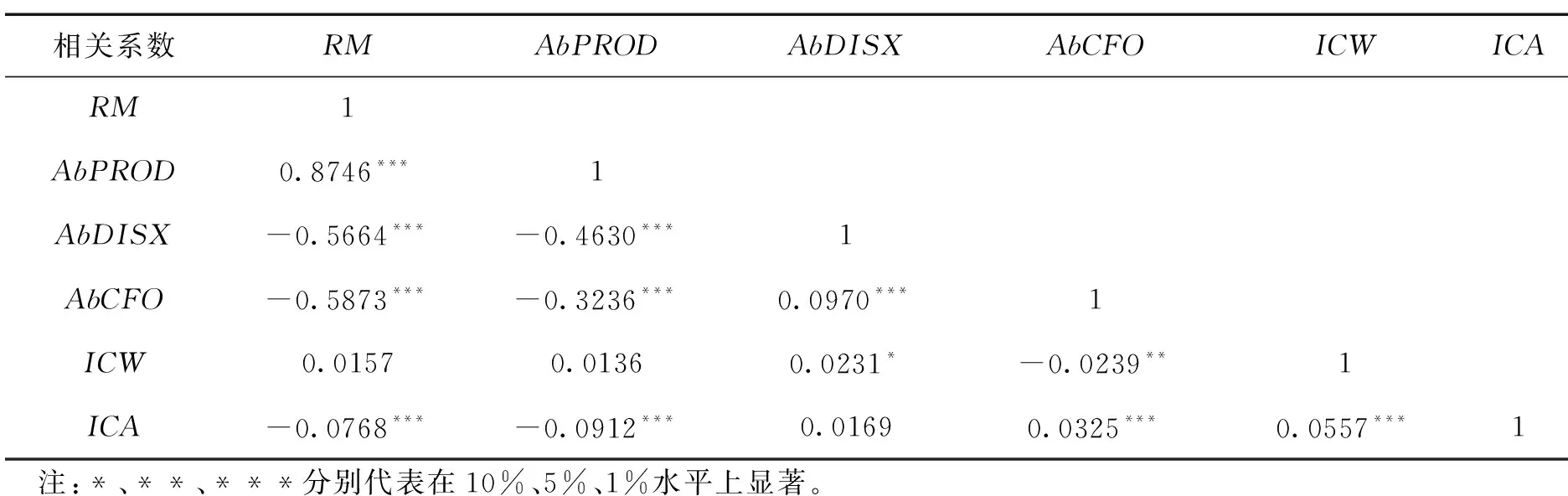

(二)相关系数分析

表2是主要变量的相关性检验,三个真实盈余管理分量和总量显著相关,方向和预期一致,也表明公司综合应用各种方式进行真实盈余管理。内部控制审计与真实盈余管理之间显著负相关,系数为-0.0768,且在1%水平上显著。

表2 主要变量相关性分析

(三)回归分析

表3报告了模型1和模型2的回归结果。模型1结果显示ICA与RM负相关,系数-0.0391且在1%水平上显著,表明进行内部控制审计的公司真实盈余管理程度更低,假设1得到验证,即作为外部治理机制之一的内部控制审计能够抑制企业的真实盈余管理行为。模型2结果显示ICA与RM负相关,系数-0.0458且在1%水平上显著,进一步验证了假设1;ICW×ICA与RM正相关,系数0.0336且在5%水平上显著,假设2得到验证,表明有内部控制缺陷的公司能够弱化内部控制审计对真实盈余管理之间的影响,即当作为内部治理机制的内部控制存在缺陷时,内部控制审计这种外部治理机制对真实盈余管理的抑制作用会受到限制,无法正常发挥。

控制变量回归结果显示ROA与RM显著负相关,表明财务状况好的公司真实盈余管理程度相对较低。OWNCON、TWO2ONE与RM显著负相关,表明大股东和董事长控制力强的公司真实盈余管理程度较低。Big4与RM显著负相关,表明高质量审计师有助于抑制盈余管理行为。此外,ST与RM显著正相关,表明被ST的公司会进行更多真实盈余管理以应对自身的财务危机。AM与RM显著正相关,表明公司会同时使用真实和应计两种盈余管理操控盈余,与Zang的研究结果一致[26]。

(四)拓展检验

假设1的结果已经表明引入内部控制审计外部治理机制是非常必要的,这也为我国2012年正式开始实施的强制披露内部控制审计报告政策提供了充分的实证支持。为了考察我国强制披露内部控制审计报告的政策效果,进一步将样本区间扩大到2014年度,引入Mandatory变量,如果公司处于2007—2011年自愿阶段,赋值为0, 处于2012—2014强制阶段赋值为1。表4 PartA报告了自愿和强制阶段真实盈余管理程度的对比结果。Mandatory和RM显著负相关,系数是-0.0079且在5%水平下显著,表明强制披露内部控制审计阶段的真实盈余管理比自愿披露阶段小,证明我国广泛推行上市公司内部控制审计的有效性。

考虑到我国要求上市公司同时披露财务报告内部控制缺陷以及非财务报告内部控制缺陷,本文进一步将内部控制缺陷按照财务报告缺陷和非财务报告缺陷分别进行考察,以期挖掘不同类型内部控制缺陷下内部控制审计对真实盈余管理行为产生的影响。具体做法为:考察财务报告内控缺陷时,首先剔除存在非财务报告内控缺陷的公司,将存在财务报告内控缺陷的公司ICW赋值为1,否则为0;考察非财务报告缺陷时,则首先剔除存在财务报告内控缺陷的公司,将存在非财务报告内控缺陷的公司ICW赋值为1,否则为0,实证结果见表4 Part B。可以看出,不论是财务报告内部控制缺陷还是非财务报告内部控制缺陷,都能够显著弱化内部控制审计对真实盈余管理的外部治理作用,这表明我国独特的基于审计视角和管理视角的内部控制缺陷披露具有更加丰富的信息含量。

表3 假设1和假设2回归结果

(五)稳健性检验

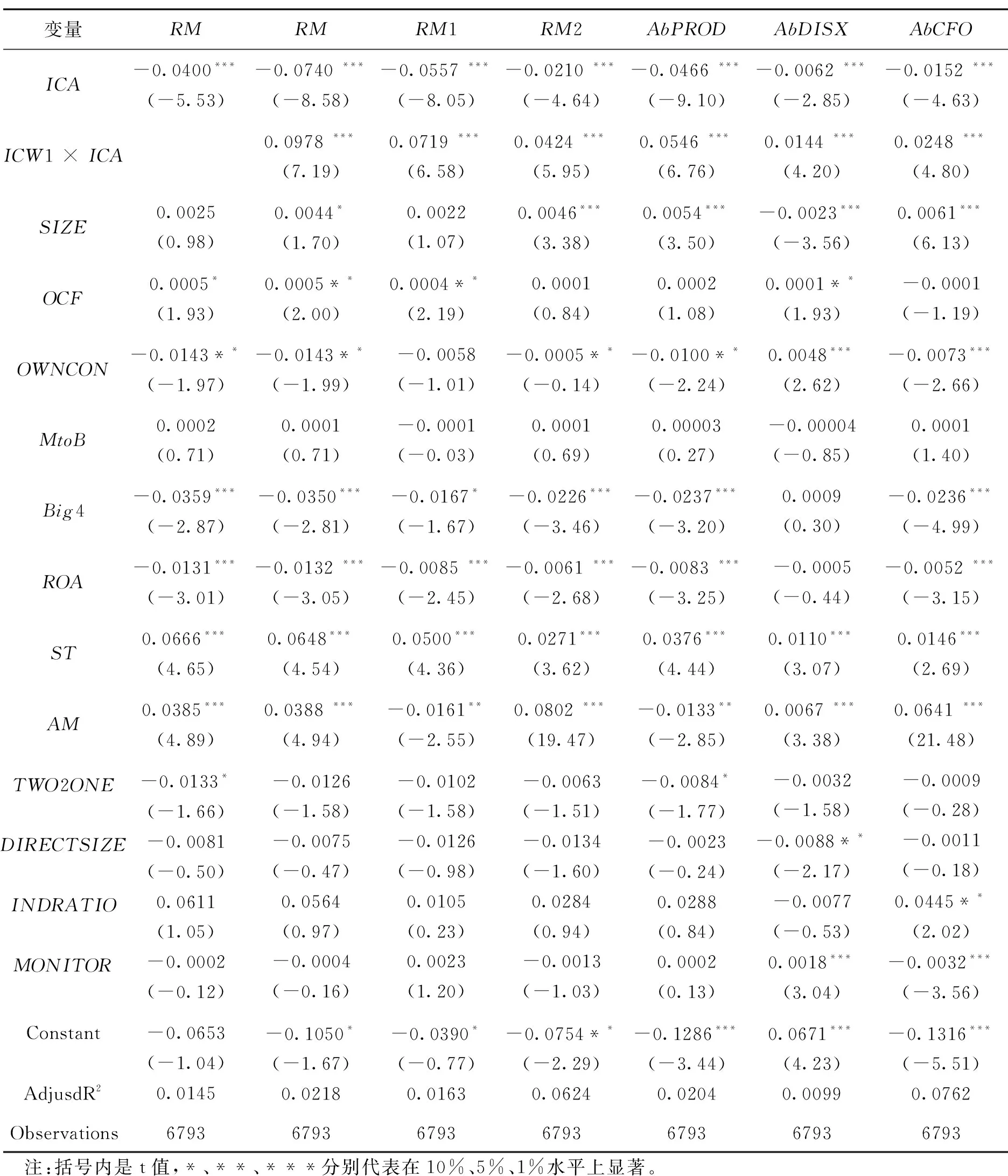

为了验证假设1、2的可靠性,对于内部控制缺陷,进一步以迪博内部控制指数为基础寻求代理变量ICW1,通过将公司的内部控制指数和行业内部控制指数平均值对比,若该公司内部控制指数小于行业平均值则认为该公司内部控制质量不高,存在一定的缺陷,将其ICW1赋值1,否则为0。回归结果见表5,ICA与RM在1%水平上显著负相关,假设1再次得到验证;ICW1×ICA与RM在1%水平

上显著正相关,进一步验证了假设2。在此基础上,参考Cohen和Zarowin的研究[4],构建RM1和RM2两个代理真实盈余管理程度的加总变量再次进行检验,其中RM1=AbPROD-AbDISX,RM2=-AbDISX-AbCFO;同时也报告了三个真实盈余管理分变量研究的结果,为了结果解释的一致性,分别对AbDISX和AbCFO乘以-1进行检验。表5显示RM1、RM2以及三个真实盈余管理分变量与原结果在方向和显著性上都一致,从而进一步验证了假设1和假设2的稳健性。

表5 稳健性检验结果

五、结论

本文以我国A股上市公司数据为样本,实证研究了内部控制缺陷、内部控制审计对真实盈余管理行为的影响。研究发现内部控制审计自愿阶段,进行内部控制审计的公司其真实盈余管理程度较低;与内部控制建设较好的公司相比,内部控制存在缺陷的公司其内部控制审计对真实盈余管理行为的影响减弱。进一步研究发现相比自愿披露阶段,内部控制审计强制披露阶段企业真实盈余管理程度有所较低;财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷,都会弱化内部控制审计对真实盈余管理行为的外部治理作用,比较发现,财务报告内部控制缺陷的弱化作用较大,而非财务报告内部控制缺陷产生的影响也不容忽视。这揭示了我国独特的基于审计视角和管理视角的内部控制披露具有更加丰富的信息含量。本文的启示是内部控制审计作为一种外部治理机制能够在一定程度上抑制真实盈余管理行为的发生;但是相比与内部治理机制,外部治理机制具有一定的滞后性,而内部治理机制具有先进性和根本性,其对公司的发展发挥着主导作用,内部控制存在缺陷时会弱化内部控制审计对真实盈余管理的抑制作用。所以,监管部门要督促企业从根本上建设良好的内部控制,发挥其内生治理机制,同时进一步完善内部控制审计工作,提升其外部监督作用,通过内、外治理机制的联动有效提升公司治理的效果。