32例炎性肌病相关性心肌病的临床分析

刘颖娴 方理刚 田庄 张抒扬 方全

100730 中国医学科学院 北京协和医学院 北京协和医院心内科

炎性肌病是一组具有免疫介导性肌损伤这一共同特征的疾病[1]。不同炎性肌病间的临床和组织病理学差异表明其致病过程各不相同。常见的炎性肌病包括皮肌炎(dermatomyositis,DM)、多发性肌炎(polymyositis,PM)及重叠综合征(合并其他全身性风湿性疾病)。需要注意的是,临床上许多炎性肌病患者不能归于以上任何一类,可能被归类为非特异性肌炎[1-2]。2010年《多发性肌炎和皮肌炎诊断及治疗指南》中公布的PM/DM心脏受累的发生率为6%~75%,心脏表现主要与心力衰竭和心律失常相关,包括呼吸困难、心悸和乏力等[3]。心肌病引起的充血性心力衰竭是PM/DM罕见的严重表现,但却是患者死亡的首要原因[4]。目前,国内外对于炎性肌病相关的心肌病仅有散在病例报道,而对于以心力衰竭为主要症状的炎性肌病患者尚未见系统报道。本文回顾了1999—2016年北京协和医院收治的32例主要表现为心肌病心力衰竭的炎性肌病患者资料,对其临床特点及治疗情况进行了分析总结。

1 对象和方法

1.1 入选及排除标准

本研究为单中心回顾性研究,对1999—2016年在北京协和医院内科住院诊治,合并心肌病心力衰竭的32例炎性肌病患者的住院及门诊病历进行了复习。炎性肌病定义如下:(1)PM、DM:符合1975年的PM/DM新英格兰标准[1-2];(2)重叠综合征:PM/DM与其他结缔组织病重叠,如硬皮病、系统性红斑狼疮、混合性结缔组织病、类风湿关节炎及干燥综合征[3];(3)非特异性肌炎:血清肌酶及血清炎症指标升高;但未能达到皮肌炎、多发性肌炎、重叠综合征等肌病的诊断标准[5]。心肌病定义为超声心动图或心脏磁共振成像证实的心肌病变,伴或不伴左室射血分数(left ventricular ejection factor,LVEF)下降。

同时除外以下合并疾病:长期过量饮酒;血压>160/100 mmHg;冠心病;慢性内分泌系统或代谢性疾病;先天性心脏病;原发瓣膜病;肺源性心脏病;缩窄性心包炎;明确的病毒性心肌炎病史;妊娠最后1个月或产后5个月。

1.2 临床资料

收集以下信息:就诊时年龄、性别、静息心率、抗体谱、住院科室、全身脏器受累症状及体征、收缩压、舒张压、肌酸激酶峰值、肌酸激酶同工酶峰值、肌钙蛋白峰值、丙氨酸氨基转移酶、天门冬氨酸氨基转移酶、乳酸脱氢酶、N末端B型利钠肽原(N-terminal pro-brain natriuretic peptide,NT-proBNP)、红细胞沉降率、白细胞、血色素、血小板、心电图、住院天数、出院时诊断、初始治疗方案。

1.3 超声心动图检查及右心功能评估

所有超声心动图均由有经验的心内科医师完成,使用配备1.7~3.4 MHz探头、有数码存储功能的超声心动仪(GE vividE7及vividE9)。测量左室舒张末内径,左室增大界值为55 mm。在胸骨旁左室长轴切面采用M型超声测量LVEF,若患者存在节段性室壁运动异常,则在心尖四腔心及两腔心切面采用双平面法(Simpson法)测量LVEF。记录左室舒张功能指标:E/A,E/E’及E’/A’。

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 炎性肌病相关性心肌病的临床表现及实验室检查

共入选32例患者,其中女性21例(65.6%)。以心力衰竭为主要起病症状者22例(68.8%),14例(43.8%)患者病程大于5年。病因方面,多发性肌炎最为常见(37.5%)。经过专科查房确诊患者21例,其中经过协和内科大查房诊断5例。阳性率大于40%的症状有近端肌无力(78.1%)、胸/腹腔积液(56.3%)、肺高压(43.8%)、肺间质病变(43.8%)及发热(40.6%)(表1)。入选患者均有至少1项肌酶谱指标异常升高,其中以肌酸激酶升高最常见[(1 697.4±451.5)U/L(32~12 310 U/L)];反映心肌损伤坏死的肌钙蛋白在所有患者中均有升高[(2.3±0.8)μg/L (0.1~18.4 μg/L)],但其水平与反映心力衰竭严重程度的LVEF并无显著相关性。同样地,肌酶谱变化与患者左室大小、左室收缩功能也无明显相关性(二元相关分析,Spearman检验)。在测量了NT-proBNP的23例患者中(9例因起病时间较早未能开展此项检查),仅1例重叠综合征患者结果正常(左室舒张末内径42 mm,LVEF 42%),其他患者均明显升高[(10 807.9±4 938.1)U/L(70.0~116 051.0 U/L)]。白细胞、红细胞沉降率、C反应蛋白等传统炎症指标在该组患者中均缺乏特异性。抗体方面,接近60%合并心肌病的炎性肌病患者抗核抗体呈现出不同滴度的阳性,此外1/4的患者抗线粒体抗体M2亚型及抗Ro-52抗体为阳性(表2、3)。

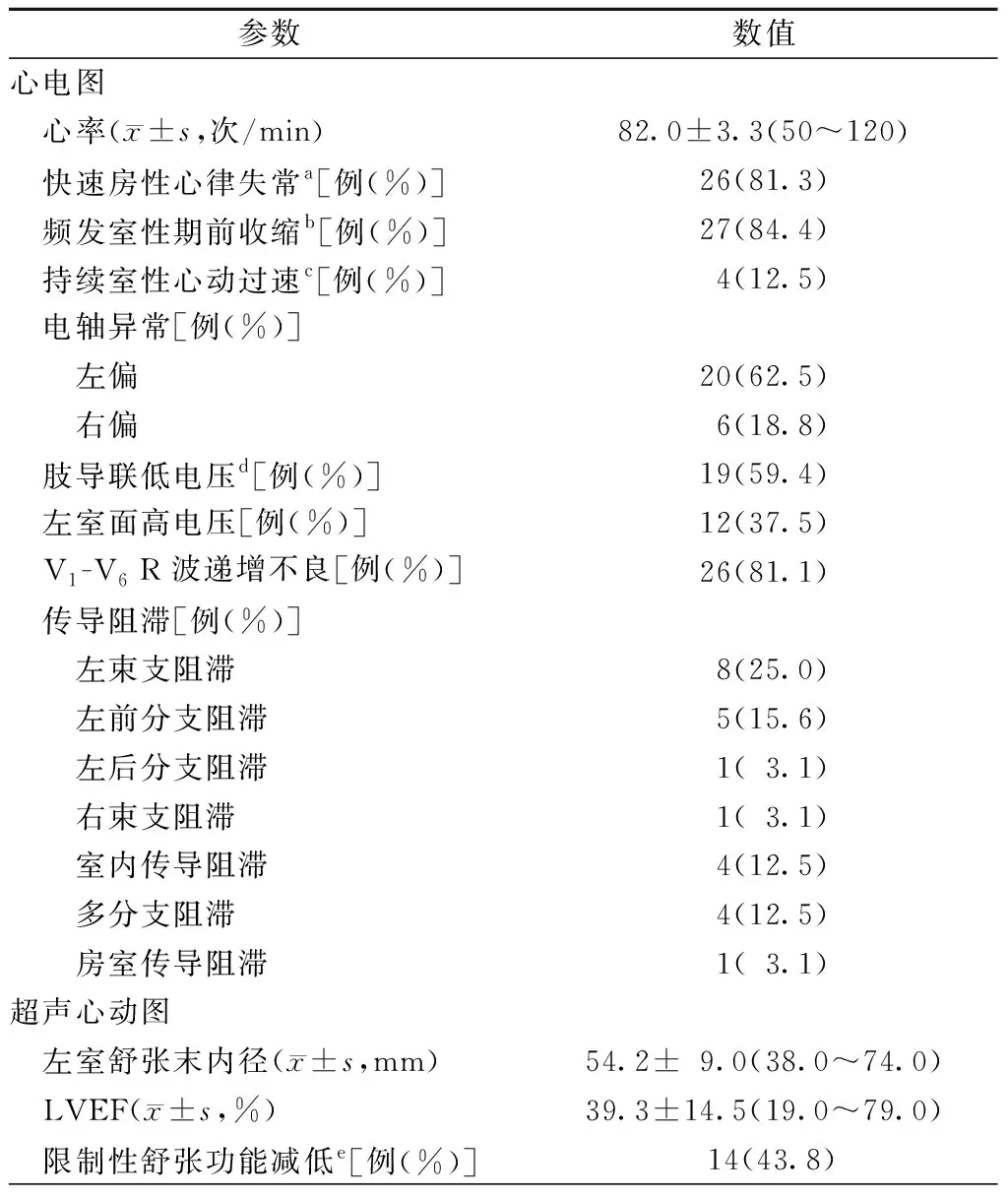

2.2 炎性肌病相关性心肌病的心电图及超声心动图特征

心电图及超声心动图特征方面,出现率最高的心律失常为频发室性期前收缩(84.4%),其次为快速房性心律失常(房颤/房速/房扑,81.3%),此外胸前导联R波递增不良阳性率也高于80%。此外,75.0%的患者合并各种传导阻滞,并以左束支阻滞最为常见;肢导联低电压见于59.4%的患者,电轴左偏见于近2/3的患者。超声心动图以扩张型心肌病变为主要表现者23例(71.9%),肥厚型心肌病变为主6例(18.8%),以右心扩大、右心衰竭为主1例(3.1%);出现左室舒张功能不全19例(59.4%),其中表现为左室限制性舒张功能减低14例(43.8%),右室收缩功能减低17例(53.1%)。平均左室舒张末内径(54.2±9.0)mm,平均LVEF 39.3%±14.5%(表4)。剔除LVEF大于60%的3例肥厚型心肌病变患者后,剩余29例炎性肌病心肌病患者中,PM患者LVEF显著高于DM、重叠综合征及非特异性肌炎患者(11例:42.9%±9.2% 比 9例:33.4%±9.9%、7例:34.6%±9.3%和2例:28.5%±10.2%,均为P<0.05)。

表1 炎性肌病相关性心肌病患者首诊时临床资料(32例)

表2炎性肌病相关性心肌病患者

实验室检验资料(32例)

表3 炎性肌病相关性心肌病患者左室大小及功能与生化参数的相关性

参数LVEFr值P值左室舒张末内径r值P值肌酸激酶峰值(U/L)0.050.80 0.310.08肌酸激酶同工酶峰值(μg/L)-0.120.55 0.130.50乳酸脱氢酶峰值(U/L)-0.150.41 0.020.93丙氨酸氨基转移酶峰值(U/L)-0.210.25 -0.140.44天门冬氨酸氨基转移酶峰值(U/L)-0.210.25 0.220.23肌钙蛋白峰值(μg/L)-0.050.78 0.030.88NT-proBNP峰值(U/L)-0.260.68 -0.011.00高敏C反应蛋白(μg/L)-0.080.68 0.040.84红细胞沉降率(mm/第1小时)0.220.23 0.060.75

表4 炎性肌病相关性心肌病患者心电图及超声心动图特点(32例)

注:a包括初发、阵发、持续及慢性持续性心房颤动、心房扑动、房性心动过速;b定义为1 min内≥6次的室性期前收缩,通过连续记录的心电图或24 h动态心电图证实;c定义为宽QRS波心动过速,心率大于100次/min,房室分离,持续至少30 s,或发生血流动力学障碍;d3个标准肢体导联(Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ)中每一个QRS波群振幅均小于5 mm;e定义为E/A>2且E/e’比值≥13

2.3 炎性肌病相关性心肌病的治疗策略

治疗策略方面,7例使用了静脉丙种球蛋白,12例曾予至少1次激素冲击治疗,所有患者起始均服用足量激素(泼尼松1~2 mg·kg-1·d-1)。仅2例患者未用免疫抑制剂(1例临床表现为爆发性心肌炎,迅速进展至猝死;1例合并隐球菌脑炎),剩下30例患者中,使用甲氨蝶呤9例(28.1%),环磷酰胺7例(21.9%),环孢素A 2例(6.3%),甲氨蝶呤联合环磷酰胺或环孢素A者12例(37.5%)。心血管药物方面,β受体阻滞剂使用率75.0%(24例),血管紧张素转换酶抑制剂/血管紧张素受体拮抗剂使用率50.0%(16例),螺内酯使用率53.1%(17例),见表5。

表5 炎性肌病相关性心肌病患者治疗方案(32例)

注:a均换算成泼尼松剂量;ACEI:血管紧张素转换酶抑制剂;ARB:血管紧张素受体拮抗剂

3 讨论

心血管并发症是炎性肌病患者死亡的主要原因之一。然而,不同于红斑狼疮及类风湿性关节炎等常见的结缔组织病,炎性肌病发病率较低,再合并心肌病心力衰竭则更为少见,有关LVEF下降患者的文献较匮乏,目前国内外均仅有个案报道[6],其具体发病率尚无数据。我们的研究是目前关于炎性肌病合并收缩性心力衰竭人群样本量最大的研究,这与北京协和医院作为全国疑难病诊治中心的定位,及协和内科在罕见病多学科联合诊治方面的优势有关。32例患者均有辗转外院多次就诊病史,平均住院天数38 d,最长138 d,皆为复杂的疑难病例。亚组分析发现,LVEF与炎性肌病类型有关,PM患者LVEF相对较高,而DM及非特异性肌炎LVEF相对较低;预后分析中,PM患者存活时间也显著长于DM患者。这提示PM可能相对DM更易早期诊断,早期治疗;且PM患者会常规完善肌钙蛋白及超声心动图检查,故不易漏诊;而PM整体心肌受累程度可能相对DM较轻。此外,既往文献报道炎性肌病患者舒张功能显著低于健康对照组,不同研究报道其发生率为7%~76.5%,且舒张功能下降可能与较长病程相关[7-9]。本研究中合并舒张功能下降的患者接近60%,未发现舒张功能与病程的相关性,但舒张功能不全与心血管死亡显著相关。鉴于舒张功能可能在心肌受累的早期就出现改变,且随着病情加重可能出现严重的限制型舒张功能减低,我们推荐对所有炎性肌病患者应评价并随诊舒张功能的变化,以指导预后评估。

炎性肌病相关性心肌病患者的系统受累表现通常包括肌酸激酶在内的肌酶谱升高,以及血沉、C反应蛋白等炎症指标的异常。通常用肌酸激酶同工酶/肌酸激酶比值是否>3%来判断心肌是否受累。然而临床观察到,该比值>3%不一定反映心肌受损。而有明确心脏损害时,肌酸激酶同工酶、红细胞沉降率、C反应蛋白却可以在正常范围[10]。我们的数据也显示,肌酸激酶、肌酸激酶同工酶、肌钙蛋白水平及其变化趋势均不能反映心力衰竭严重程度(与临床心功能、LVEF、左室大小及NT-proBNP无相关性)。经过足量激素治疗后,即使肌酸激酶已降至正常,心力衰竭仍可能持续进展。虽然肌钙蛋白升高幅度未能反映病情严重性,却是反映心肌损伤的敏感指标,所有患者病程当中均至少有1次肌钙蛋白异常。同样地,NT-proBNP也是反映心力衰竭的敏感指标,仅有1例患者正常,但其升高幅度与LVEF及左室大小无相关性。血沉、高敏C反应蛋白及白细胞等常规炎症指标用于评价PM/DM引起的心肌病变,特异性和敏感性均欠佳,心肌炎症活跃程度与全身炎症状态并不平行,本组心力衰竭患者中有超过半数(高敏C反应蛋白17例、血沉18例、白细胞21例)全身炎症指标始终完全正常,却因难治性心力衰竭接受了大剂量激素(泼尼松>1 mg·kg-1·d-1)或激素冲击治疗。合并心肌病的炎性肌病患者抗体阳性率最高的是抗核抗体、抗线粒体抗体M2亚型及抗Ro-52抗体,而肌炎抗体谱中仅有2例患者抗PM-SCL抗体阳性,未发现抗SRP抗体阳性患者。既往发现,抗Ro-52抗体约见于5%~15%的肌炎患者[11-12],常与抗Jo-1抗体及重叠综合征一起出现,而我们发现在合并心肌病变的炎性肌病患者中该抗体阳性比例显然更高(25.0%),且PM、DM及重叠综合征患者阳性率无明显差异。

心电图特征方面,既往文献中PM/DM患者心电图异常率约17%~39%[13-14]。最常见的心电图异常是ST-T改变(12.5%~56.7%)[15-16]和各种传导阻滞(7%~85%)[14],其中以左前分支阻滞和完全性右束支传导阻滞多见[17]。但在本组明确合并心肌病的炎性肌病患者中,我们发现频发室性期前收缩、心房颤动/房性心动过速和胸前导联R波递增不良最常见。各种传导阻滞中以左束支阻滞最为常见;肢导联低电压及电轴左偏的阳性率也较高。需要注意的是,这些心电图改变在严重扩张型心肌病变患者中均可见到,缺乏特异性。此外我们还首次发现,肢导联低电压的炎性肌病心肌病患者全因死亡率较高,生存时间更短,既往文献中这种特殊的心电图改变更多见于基础心肌病(尤其是淀粉样变性)、心包积液、肺部疾病、严重的甲状腺功能减退、肥胖或全身水肿等情况[18]。本组病例在首诊时肢导联低电压可能与心包积液、心力衰竭相关的全身水肿有关,然而积极利尿、急性心力衰竭控制之后肢导联低电压并未改善,我们认为这提示着更低的LVEF,并与弥漫的左室心肌受累有关。

炎性肌病目前治疗方案也没有相关的共识或指南推荐。虽然心肌的炎性改变是心功能不全的原因,但免疫抑制治疗的效果依然不确定[7]。然而,免疫抑制治疗对炎症早期的水肿病变较敏感,可能有助于降低弥漫性心肌间质纤维化的风险,而一旦发生广泛的心肌纤维化,则心肌病变不可逆,心力衰竭难以扭转。有鉴于此,若因诊断延误,未能及时加用激素及免疫抑制剂会影响治疗效果。炎性肌病相关性心肌病的治疗包括原发病的治疗及抗心力衰竭治疗。尽早地加用足量激素,甚至冲击治疗可能对部分心肌炎症病变有效[19]。我们在查阅病例过程中发现,不同医生之间对于激素冲击指征的把握存在较大个体差异,做出激素冲击的决策可能基于心脏结构和功能正常而肌钙蛋白阳性,也可能鉴于LVEF下降,有时却是顽固性心力衰竭对足量激素反应欠佳的最后选择。必须指出的是,肌炎心脏受累临床并不罕见,肌炎患者中心律失常、心包积液、舒张功能不全等均较常见[14],未出现明显心肌病变时大部分患者对激素反应尚可,未必需要激素冲击治疗。本研究近2/3的患者并未行激素冲击治疗,从出院时转归来看,我们建议在临床心功能良好时足量激素治疗可能已经足够,而合并心肌受累导致影像学(包括超声心动图、心脏磁共振成像、心肌核素显像等)可见的心肌病心力衰竭,则属于重症患者,应尽早积极冲击治疗,以免进展至广泛纤维化病变无法逆转。此外,我院对于严重心力衰竭患者,尤其感染高危患者,往往采用激素冲击联合静脉丙种球蛋白10 g×5 d或20 g×3 d的方案,但应用指征尚缺乏统一建议。

综上,本研究首次对炎性肌病相关的心肌病变进行总结,发现这一罕见病种以女性好发,首诊多为心力衰竭及心律失常症状,全身症状可以非常不典型,但最终会出现肌无力等系统受累表现。肌钙蛋白及NT-proBNP对于发现心肌病变敏感性较高,但其升高幅度与病情严重程度并无明显相关性,该病缺乏标志性血清抗体。心电图典型改变为心房颤动、室性期前收缩、肢导联低电压及R波递增不良。超声表现以扩张型心肌病变为主,常同时出现左室收缩及舒张功能减低,伴或不伴右室收缩功能减低。PM患者的LVEF相对高于DM等炎性肌病其他亚型患者。作为一项单中心回顾性研究,我们未设立对照组,不可避免存在选择偏倚和主观因素。下一步应将炎性肌病相关性心肌病患者与不合并心肌病的炎性肌病患者进行对比,以更好阐述该类患者临床特征。此外,作为一种罕见疾病,本研究例数偏少,每一组亚型的患者更少。下一步应积极参与到国家级的罕见病多中心队列研究中,以收集足够的病例数量。

利益冲突:无