《园冶》与《长物志》关于“掇山理水”章节比较研究

任兰红

张大玉*

丁 磊

1 缘起:日本学者冈大路《中国宫苑园林史考》中的错误观点

冈大路在《中国宫苑园林史考》中有:“《园冶》与《长物志》有关掇山理水内容的比较很令研究者产生困惑,‘水石卷’是《长物志》景观营造的核心内容,涉及到广池、小池、瀑布、凿井……等等,几乎全与水有关系,但丝毫不曾谈到叠山,也许是因为题目为‘水石’的缘故。与《园冶》的内容比较,不能不使人感到另样……这两文本在山水经营方面相互补充。因文震亨曾居北方,《长物志》中有浓郁的北方气息,基于北方水少,故其独具匠心注重理水;而《园冶》不涉及北方因素,鉴于南方水多,故《园冶》未曾较多关注理水而注重叠山。文震亨可能基于对《园冶》文本所缺少的理水方面,而对其所遗漏的部分进行增补遂著有《长物志》。[1]”

以上是日本冈大路在《中国宫苑园林史考》中基于《园冶》与《长物志》涉及山水章节差异进行的分析,其中:“文震亨可能基于对《园冶》文本所缺少的理水方面,而对其所遗漏的部分进行增补遂著有《长物志》。”分析有误,因为《园冶》成稿于1631年,刊行于1634年,《长物志》成书于1621年,《园冶》成书晚于《长物志》,《长物志》不可能了解《园冶》理水的缺失而补其所缺。倘若反过来推测计成考虑到文震亨对理水的侧重没涉及掇山而补其所缺,时间顺序符合推理所需,但《园冶》中有些内容与《长物志》重复,比如石材选择等。基于此以下为其原因提供其他的思路和探讨。

2“山、水”在《园冶》与《长物志》文章结构中的分布特征

著作的结构可以比较简明扼要地展现写作重点和视角,对《园冶》与《长物志》两者文章结构的比较可以鲜明地反映各自建构园林体系的宏观思路。由小及大(从个体现象把握整个中国古人世界观)与由大及小(在大的传统语境中反看个体话语的独特性)的研究可以加强对历史真实的认知与判断。

表1为《园冶》和《长物志》各章节构成,两著作均以各个章节之间的互相关系分为几大部分。《园冶》中的“掇山”“选石”章节和《长物志》中的“水石”章节是两者涉及山、水内容的部分。表1中《园冶》的章节构成虽然没有显示理水相关文字,但是著作中仍有理水的小节,在“八掇山”章节中继园山、厅山、楼山等各种掇山类别后出现若干理水内容,即“池山”“山石池”“金鱼缸”“涧”“曲水”“瀑布”(图1)。可知《园冶》没有缺失对理水的考量,但是掇山和理水为何要放在同一章中,采用“掇山”只显示单一层面的篇名?

图1 《园冶》与《长物志》山水章节内容[2-3]

表1 《园冶》与《长物志》章节基本概况

3 基于中西方分类思维差异性的原因追溯

既有对《园冶》与《长物志》的研究在多个领域均取得相当数量的成果,特别是2012年计成诞辰430周年学术研讨会将《园冶》的研究继续推进。已有文献对《园冶》的研究包括其在国外的传播与影响[4]、《园冶》的命名释义[5],“巧于因借,精在体宜”等造园理论[6],掇山(图示)[7]、理水[8]、借景[9]等理念与技法,园林意象[10],写作特征[11]等多个方面。既有文献对《长物志》的研究主要包含时代背景及作者的应对策略:鉴赏物态的准则以界定士大夫文化的价值、造园要素及其造景方法:居室、家具、山石、水池、花木的空间布局、配置[12]、器物及园居审美:“顺物自然”“黯雅古朴”“宁古无时”等[13]。

当前文献对《园冶》与《长物志》的对比研究主要包括对植物景观营造理念、表达的异同[14]、一脉相承、又各有所侧重的选石取向[15]。此外,学者金学智在《中国园林美学》中从宏观分析《园冶》与《长物志》分别运用综合法与分析法论述园林体系。综上所述,既有文献对《园冶》与《长物志》关于掇山、理水的研究均以掇山、理水本身的特征、技法与意象为主,没有涉及两文本关于“掇山、理水”章节构成差异的研究,以下基于中西方分类思维的差异探讨其原因——基于应对、关联、考究关系的分类和以对立、自明为原则的分类的区别。

表2 中国古代与西方分类差异

《说文》中有:“类,种类相似,惟犬最甚。”段玉裁注曰:“说从犬之意也。类本谓犬相似,引申假借为凡相似之称。”分类是逻辑的基础及意义的起始,基于分类人类得以认知与处理世界,不同分类标准源于各自不同的思维逻辑。在不同于西方哲学思维背景下产生的中国古代分类思维奠定了《园冶》“掇山”章节的内容构成依据(表2)。

基于上述对比可知中国传统思维注重事物的整体性,强调事物的联系,没有将各类别截然对立、单独研究其自明性,而是通过“关系”的视角把握各个要素。中国传统的二分法思想基于基本的“阴阳”哲学范畴,将异相置于“对应”“感应”关系中进行把握,如“山水”“远近”等,成对地出现,统筹考虑。与中国传统的思维方式相反,基于柏拉图的“理念世界”与亚里士多德的“普遍逻辑结构”肇始的西方哲学思维而兴起的现代理性与科学以追究客观事物的本质、自明性为目的,以理性的规则划分不同对象,以求更加精确、客观地将对象定位、归类。致使西方的二分法和“对立”“区分”相关联,只要确定是否有某一属性即可以完成对象的分类。比如,“山”与“水”由于各自特征互不包含,则将两者分离单独而论。

《园冶》“掇山”章节涉及的将彼类纳入此类的分类策略并不是其独有,早在战国时期作为我国第一部以词义系统和事物分类编纂的综合性辞书《尔雅》中“释天”篇与“释水”篇以及唐代大型类书《艺文类聚》“水部下”均有涉及(表3)。

从表3可知基于中国传统思维对事物之间关联的考量《尔雅·释天》将“讲武(田猎与军事)”“旌旗”纳入“天”的范畴,是由于田猎与祭天、军事与天时、旌旗与田猎、军事之间有密切的联系。同样,《艺文类聚·水部下》将“壑”“谷”与“桥”纳入水部的范畴,是由于“壑”“谷”与水流的形成、“桥”与跨越水流的关联性。梁从诫先生在《不重合的圈——从百科全书看中西文化》中对比中国类书分类与西方百科全书分类的差异时提到中国类书中“桥”的区分不明确,其归类出现多种可能:《艺文类聚》归于水部,《太平御览》入之地部,《御制渊鉴类函》属之居处,《古今图书集成》又列为考工,也证实了中国传统分类思维注重对事物之间关联性的考察。

表3 中国传统思维下侧重逻辑关系的分类模式

基于中国传统分类思维对关联性的关注,传统园林注重对园林各要素之间关系的经营,此外山、水形态的特点决定了“山”(洲)“水”的塑造需要依托彼此。表1中《园冶》没有“理水”的相关章节是因为阴阳互成的山、水两元素难以单独分开而论,水体的形态需要依靠其承载体进行塑造,诸如:“先观有高楼檐水,可涧至墙顶作天沟,行壁山顶,留小坑,突出石口,泛漫而下,才如瀑布。”从五代始至元、明、清日渐成熟的山水画的“空水法”也说明借助外物的理水策略有巧妙之处,即摒弃对水进行钩、描,而借助溪岸、山石、水草、渔舟等进行刻画水面,是山水画技巧成熟的表现之一。

《尔雅》中的“释水”篇章采用了与《园冶》“掇山”篇逻辑一致的归纳形式,但是格局相反:《园冶·掇山》将理水内容置于掇山,以“掇山”命名,而《尔雅·释水》则将沙洲归入“水”的范畴,以“释水”为篇名,可知山、水之间互成关系之密切。《园冶》中“池山”与“山石池”是相反的2种山水关系:“池上理山,园中第一胜也……就水点其步石……洞穴潜藏,穿岩径水;峰峦缥缈,漏月招云”(池山),“山石理池……选版薄山石理之,少得窍不能盛水,须知‘等分平衡法’可矣。凡理块石,俱将四边或三边压掇,若压两边,恐石平中有损”(山石池)。前者水域面积大于山石,是在大面积水域点步石,与《尔雅·释水》的“水中高地”相似;后者山石面积大于水域,用山石形态经营水体——山、水要素面积比例不同带来景观类别的差异,充分体现了山、水两要素之间的互相依存与转换特征。结合《园冶·掇山》与《尔雅·释水》可以知固态的山、石、丘、壑与水的相互依存与转换关系:当固态的山的面积大于水域时,水体的形态依托于山、石、丘、壑的形势可塑成《园冶》中的“山石池”“金鱼缸”“涧”“曲水”“瀑布”;当水域面积大于山体时,水中的高地与水域的关系可成为《园冶》中的“池山”及《尔雅》中的“洲”“陼”“沚”“坁”(水中可居住使用的为洲,小面积洲叫陼,小型陼为沚,更小的为坻)。

表4 《园冶》《长物志》与当代园林理水类别

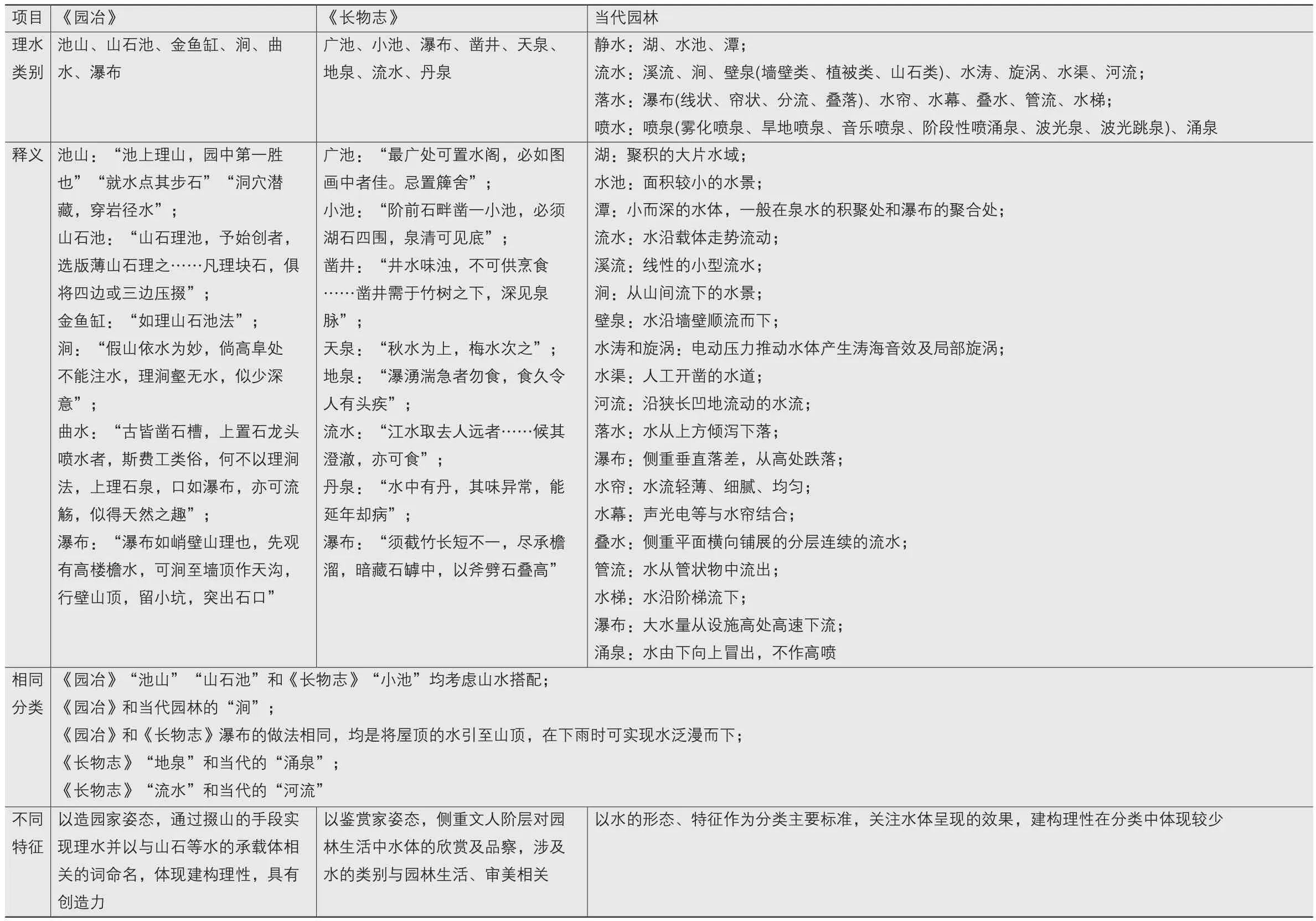

4 《园冶》《长物志》以及当代园林理水分类辨析

对《园冶》《长物志》以及当代园林理水的分类进行对比(表4),显示出中国古代、当代及不同作者在理水分类上的差异。

依据汇总结果和各类环境质量标准和污染物排放标准,计算数据特征值(平均值、最大值和最小值).选取相关标准,自动对照相关标准进行评价,自动做出文字结论.利用数据分析评价模块,实现数据分析评价的自动化.

以上比较可知三者水体的分类有部分重合,但相同的类别各自论述的侧重点也有不同,《园冶》和《长物志》个体倾向性明显,当代园林水体类别对水体特征的区分更加细化,水体多样性增加。当代园林的潭、溪流、壁泉、叠水和管流在《园冶》与《长物志》中没有涉及,但也属于中国古典园林水体的类别,壁泉和管流的命名体现水体建构的理念。当代园林的“湖”在《园冶》相地篇的“江湖地”中提到“江干湖畔”,但没涉及湖的理法。

《园冶》与《长物志》论述“池”两者均考虑要素的搭配:《园冶》肯定就水点步石、水穿岩洞而出的“池山”为第一胜景;提出利用薄石“等分平衡法”压掇而成的“山石池”是其始创,均侧重动态的营建;《长物志》中“小池”需湖石四周;“广池”考虑动植物、水阁的配置,侧重审美描述;当代园林“池”的做法也涉及山石的掩映,但在类别命名中没有体现。

“金鱼缸”和“曲水”为《园冶》特有的类型,“金鱼缸”是类比山石池做法的灵活运用,用缸做底其上理石,于缸中养鱼胜过置小山;“曲水”提倡用理涧方法改造曲水流觞常见的世俗痕迹以达天然之趣,体现动态的建造与创新。

《长物志》中“流水”和当代园林的“河流”概念一致,《长物志》中“流水”对水体进行判断以供食用:取距人远的江水,扬子江南泠水为首品,经流泉水的流水澄澈后可食用;当代园林的“流水”指水的流动状态,范围较广,涵盖溪流、水涛、旋涡等。“凿井”“天泉”和“丹泉”是《长物志》独有,前者涉及选取位置和石栏、在井边设神龛,节日时奠以清泉而有情致;后两者侧重水是否可食用的判断,“天泉”评价四季雨雪之水:秋水为上,梅水次之,春水胜于冬水,夏月暴雨不宜,雪为五谷之精;“丹泉”即朱砂泉,虽有气味但可延年却病。与《园冶》相比《长物志》理水分类较少体现建构特征,源于写作意图的差异,《园冶》意在阐述造园体系,建构逻辑清晰,《长物志》意在园林中情致生活的审美与品察。

《园冶》和《长物志》多利用或改造自然少用人工,比如两者均采用同样朴素的做法经营瀑布;当代园林多利用人工动力与循环系统,通过流体力学原理,运用重力流、动力流,结合水压力、气源及声光电设施达到视觉自然或奇特。比如当代的人工瀑布融合了水流量计算、落水堰口的选择、瀑身设计、瀑布底衬设计、循环水泵、净水设备及循环管道系统等。这是当代园林理水分类的自有特征,侧重对水体能造成何种效果的描述,如各类瀑布、喷泉等,是当代对物体自明性追求的体现。

5 结论

综上可知《园冶》《长物志》及当代园林水体分类的差异,展现不同作者、时代理水的不同侧面,揭示出中国传统分类不同于当下西方化的科学分类以及基于事物之间关系逻辑构筑世界的可能性,这种可能性正是中国传统给予当代的启示。

这一启示源于传统与当代的距离,即西方哲学史上最经典、最遥远的“距离”是康德的不可知论:人类认知的“此岸”与作为物自体的世界本身的“彼岸”之间存在无法跨越的鸿沟。世界本身不受人类的影响自然地存在,而人类的认知总受到各种条件的影响,掺杂了人类自身意识的加工,因而无法认知世界本身。认识到人类认知的局限后,就会意识到对当下世界的认知和塑造不是世界本身自有的状态,它完全可以以另外一种非追求自明性、理性而追求关系、意义的逻辑建构另外一个世界,这个世界带给当代不只是技术层面的借鉴,更有进行思辨判断的思维方式,也就是传统对于当下的意义。