经济欠发达地区防治农业面源污染原因探析

——以安徽宿州市为例

刘燕萍 倪志伟

(1.宿州职业技术学院,安徽宿州234100;2.合肥工业大学管理学院,安徽 合肥230000)

2010年,国家环保部制定《农村生活污染防治技术政策》,针对农村生活污水、生活垃圾、畜禽粪便等引起的环境污染,明确提出从源头削减、过程控制的技术路线,是指导农村开展污染防治规划和设施建设技术性纲领性文件。但是,在实际指导过程中,进展缓慢,效果不显著。2016年中央一号文件再次提出:“开展农村人居环境整治行动和美丽宜居乡村建设”。由此可见,保护农村生态环境、治理环境污染已经成为新农村建设必须面对和解决的重大问题,不能回避。

通过对1980—2014年间农村环境污染治理的核心作者、科研机构以及发展趋势分析[1],学者对农村生态环境的研究已经从研究农村环境污染现状、治理的必要性和紧迫性转为对污染原因、治理措施、效果评价体系、治理主体分工、市场机制及政策研究等方面。许多学者通过调查问卷的形式对农村环境污染现状、原因和农民环境保护支付意愿进行调查,认为导致农村环境污染的主要原因有三个方面:一是,环境保护宣传不够[2],农民对环境保护知识掌握不多。二是,农民环保意识不强,对环境保护支付意愿不高,总体上说,环境保护意愿与学历成正比、与年龄成反比,高中以上学历农民支付意愿高于初中以上或文盲的农民,农户所受教育水平越高化肥施用量越低[3],中青年人环境保护支付意愿高于老年人[4]。非农收入比重越大、耕地面积越大、年收入越高的农户参与农村生态环境治理的意愿越弱,经常参加农业技术培训的农场主、农业合作社成员和新型职业农民环保意识比一般农民高,生产中化肥使用量也明显低于一般农户[5]。三是政府重视不够,投入资金不多,失于管理[6-7],突出表现在,政府对农村环境关注少、管理不到位,没有把农村环境保护治理与城市环境治理放在同等重要的位置。

地处皖北的宿州市是一个经济欠发达的人口众多的农业大市,国家级园林城市,现辖萧县、砀山县、灵璧县、泗县、埇桥区四县一区,6个省级开发区、宿马现代产业园区和高新技术产业开发区,面积9787平方公里,截止到2015年末,总人口651.66万,其中农村人口538.25万。2016年实现GDP1351.82亿元,城镇、农村常住居民人均可支配收入25533元和9917元,城镇化率38.73%[8],低于全省平均水平。自然生态环境、经济都不如皖南,生态文明建设基础不如皖南,由于农村人口多、占地面积大,农田耕地和农村水体、人居环境存在不同程度的污染,严重制约了本区域新农村建设和农村生态文明建设。因此,研究宿州农村生态环境保护对加快宿州生态文明建设具有重要意义,对推进安徽省生态文明也具有一定的现实意义。

一、研究的方法和技术路线

本研究采取定性和定量相结合的分析方法。通过查阅历史资料、发放问卷调查、召开座谈会、实地考察、入户调研等形式,了解掌握研究区域农村生态环境状况,找出存在的问题,针对存在的问题,深入分析,探索问题存在的原因。

二、农村生态环境现状

(一)化肥农药施用量偏高

近年来,宿州市积极贯彻执行农业部和省农委《到2020年化肥零增长行动方案》精神,市县以文件形式制定了《到2020年化肥使用量零增长行动方案》,紧紧围绕2020年实现化肥零增长目标,大力推广测土配方施肥、绿色增产模式。

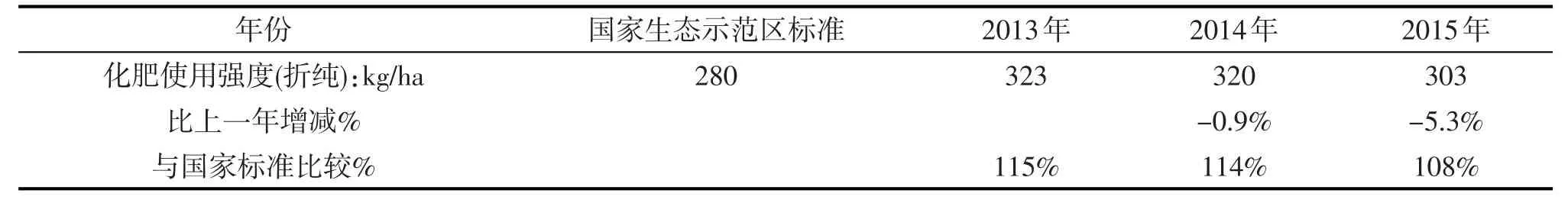

表1 宿州市2013-2105年化肥使用强度

统计结果显示(见表1),2013-2015年,化肥使用强度(折纯)分别为每公顷323、320、303公斤,每年减少1%的使用量,化肥污染得到有效控制。但是,2015年化肥使用强度仍然高于国家生态示范区标准(每公顷280公斤)10个百分点。

对2014年到2016年全市农药使用量进行统计分析,结果显示:2014-2016年,农药使用强度(折纯)分别为每公顷5.61、5.49、5.35公斤,农药使用量逐年下降,农药污染源头得到有效控制。但是,2016年农药使用强度仍然远远高于国家生态示范区标准(每公顷3公斤),降低农药使用量任重道远(见表2)。

表2 宿州市2014-2106年农药使用强度

(二)农业固体废弃物处置不当

经过多年禁烧工作、耕作制度的改变和作物秸秆利用率的提高,农作物秸秆基本还田或用于发电。但是,生活垃圾、畜禽粪便处置等还存在一些问题。

1.生活垃圾乱堆乱放严重。2016年宿州市城区全年产生生活垃圾:593963人×0.9千克/人·天×365天≈195117050千克,城市生活垃圾无害化处理率达99.30%。

在农村,乡镇建有垃圾中转站,生活垃圾运到县城或城区垃圾填埋场统一处理。村级垃圾基本没有收集中转。受文化和经济双重影响,没形成城乡一体的生活垃圾处理方式,少数省级示范村,基本能做到垃圾集中收集转运或填埋,大部分农村生活垃圾还是随处乱丢,天然消化或堆肥。课题组曾对全市6个乡镇农村生活垃圾进行调查,结果显示:70%的村没有生活垃圾收集方式,30%村设置有垃圾桶,但是没有专人收集,未安排专人运到镇垃圾中转站,管理不到位,多是就地消化填埋,占用土地、污染空气和土壤。

2.农膜回收率逐年提高。2013-2015年,全市农用地膜面积分别为60876、60643和58962公顷,农膜使用面积也呈逐年较少的趋势。但是,生物可降解地膜由于价格问题,没有得到有效推广。农膜回收率逐年提高,2013-2015年分别为76%、81.6%和87.2%,2015年已达到国家生态示范区(二类)85%的回收率(见表3)。

表3 宿州市2013-2105年农膜使用面积

3.畜人畜粪便处置不当,污染严重。为方便计算,根据国家2001颁布的《畜禽养殖业污染物排放标准》,统一换算成猪的养殖当量值。具体换算办法是:1头猪=0.1头奶牛=0.2头肉牛=0.333只羊=20只鸭、鹅=30只蛋鸡=60只肉鸡[9]。

采用年排污量法来计算粪便的发生量。

每头猪年排粪便875至1825公斤,取中间值1350公斤计算[9]。

表4 宿州市2013-2015年畜禽粪便资源利用

表4统计结果显示,2013、2014、2015年,养殖规模分别为5302.287、5436.205和5599.246万猪当量,全市养殖规模是逐年扩大的;2013、2014、2015年,畜禽粪便资源化率依次为70%、75%和76.3%,资源化利用率逐年提高,但是,未满足国家生态示范区资源化利用率大于85%的要求。

农村绝大多数以传统蹲坑露天厕所为主,粪便露天堆放,不能及时堆肥处置或用来生产沼气。新建的庭院式农居虽然建有室内水冲厕所,但是没有地下污水处理管网和无害化处置设备,还是直排到屋外,这些都对空气和水体造成污染。农村已极少见到散养的猪、牛,但是散养的鸡、鸭、羊仍然存在,畜禽粪便不能及时处置,规模养殖业也存在不规范问题。

(三)水体主要污染物为CODCOD

宿州市境内15条主要河流的11个国控监测断面和17个省控监测断面水质监测结果显示。奎河、奎濉河出境水质优于入境水质,沱河、新汴河、新濉河、浍河等几条主要河流出境断面水质为IV类,满足水环境功能区目标要求。小流域县界断面水质常年为Ⅴ类或劣V类,存在污染现象,主要污染物为COD、氨氮和总磷,尚需加大治理力度。

三、存在问题原因探析

导致农村生态环境污染原因是多方面的,笔者根据研究需要,从政府项目管理角度,设计了农村环境保护调查问卷,问卷包括农民环保意识、农民环保行为、农村环保建设3个方面12项指标(见附录1)。2017年5月6-7日,组织15名学生分5个组,每组3人,分别到4县1区农村进行问卷调查,调查对象锁定为16岁以上的成年农村居民,问卷随机发放。共发放问卷1233份,收回1220份,有效问卷1212份。

参与问卷调查的农村居民,文化程度构成:文盲18%,小学及初中占约72%,高中约占6%,专科及以上约4%。年龄构成:16-45岁的中青年人占20.3%,50岁以上中老年人占79.7%。结果说明,从事农业的农民年龄偏大,文化程度普遍不高。

通过座谈、实地调研和对调查问卷的统计分析,从项目管理方面,站在环境保护和治理动力、能力角度,造成农村生态环境问题的主要原因可以归纳以下四个方面。农民环境保护意识不强和环保支付意愿不高是表面原因,根源在于政府责任履行不到位、宣传不够和农业从业人员知识文化水平不高。

(一)农村居民环境保护意识不强

政府宣传不到位,农民居民环境保护意识不强。调查问卷统计结果显示,70.2%的农村居民表示关注环境问题,尤其是关注食品安全,只有29.8%的农村居民表示对环保问题不关注,说明农村居民对生态环境环保的关注程度还是比较高的。对于环境保护知识的掌握,92%的农村居民是通过电视等媒体渠道获得的,通过宣传册和会议渠道获得的极少。说明政府对农村居民的环境保护知识宣传不够,没有做到深入到户到人。在关注环境问题人群中,只有10%人愿意自觉遵守环境保护行为,部分居民还是停留在关注了解层面,缺乏积极保护环境意识,在生活和从事农业生产中,重需要,轻环境,不注重农村环境保护,甚至破坏环境。

(二)农村居民环境保护支付意愿不高

经济不发达,农村居民环境保护支付意愿不高。调查显示,国家级省级美丽乡村、生态村在村庄主要区域设置有垃圾箱,村口建有垃圾中转站,配备有专门保洁人员负责清运垃圾。但是,绝大部分村没有设置垃圾箱,农村居民的生活垃圾基本上是扔在屋前屋后坑洼处,依靠天然消化。生活污水通过排水沟排到屋外的比例几乎100%,下水道排出的污水没有统一收集处理。农村沟河、农贸市场周边污水垃圾污染严重。72%的农村居民表示个人环保行为受环境的影响。比如周围人怎么做、周边环境如何等都直接影响农村居民的环境保护行为。

对农民环保支付意愿统计表明,农村居民关注环境,也都希望村庄整洁,环境优美,但是,人们支付意愿不高,被调查的对象中,69%人不愿意为保护和治理生态环境支付费用,87%的人认为环境治理是政府的责任,政府应该加大宣传力度,投入更多资金完善环境保护设施,治理和修复农村生态环境。

(三)政府责任履行不到位

政府责任内容包括环境保护法规制定、环境保护宣传教育、环保资金的使用、环境保护监管、反馈评估等环节[10],政府责任的落实和履行是一个系统工程。

我国《环境保护法》(2015)针对城市的生态环境治理规定了各级政府的目标责任,但是,没有明确地方政府对农村环境治理责任清单,对农村生态环境治理也没有统一的考核标准。家庭联产承包生产经营方式、公民环境权的不明确、土地等资源产权关系的不明晰等导致农民进行掠夺式的生产,环境保护意识不强。

政府责任履行不到到位,首先表现宣传不广泛不深入,只有不到8%农民是通过环境保护宣传册、会议获得环境保护知识,充分证明政府在环境保护宣传上没有做到面对面,没有针对具体环境问题进行深入宣传,对农民环境保护行为缺乏积极引导。其次表现在对农村生态环境污染治理投入明显不足。研究表明,环境质量的好坏与环保投资占其同期GDP的比例正相关[11]。有资料显示,2016年宿州市环境保护投资只占区域GDP的1.1%,低于发达地市,加之环境保护历史欠账较多,更显环境保护投资不足。第三,县乡(镇)政府重视经济发展,对环境保护关注太少,没有把农村生态环境治理的宣传预防、监测评估以及责任追究担在肩上。农村生态面源污染广而散,县级环保部门也没在农村设置必要的环境质量检测点,农村环境保护设施薄弱,大多数乡镇没有专门的环保机构,生态环境治理工作缺乏行之有效的手段,基本上处于放任自流的状态,生态环境监管问责乏力。

(四)农业从业人员文化知识水平不高

调查问卷结果显示,从事农业生产的年龄偏大、文化层次不高,初中及以下文化程度占90%,专科以上文化水平农民只占4%。近几年新型职业农民、农场主培训虽然使一些农业生产大户农业科技知识有所提高,但是没有根本改变大部分从业农民文化水平偏低、年龄偏大的事实。传统农民做现代农业、生态农业,必然会遇到很多瓶颈,最大的瓶颈就是农业生产经营思维的严重滞后。

宿州市613家中型农场统计资料显示,农场经营者具有高中以上(含高中)文化水平只有63人,约占总体的10%[12],90%农场经营者没有系统学习过农业生产经营和管理知识,农场经营还是凭经验或跟风,生产科技含量不高,农产品附加值低,利润空间小,加之地租居高不下,经营者把眼前利益和利润作为最大的追求,缺乏重视生态环境保护的主观性,缺乏可持续思维。

农药生产经营有待规范。宿州市对农田病虫害防治没有实行统一预防、统一防治、统一管理。当农田发生病虫害的时候,70%以上的种植户是自己买药自己打药自己判断效果,由于农民本身对农药不懂,购买和使用农药基本依靠经销商的推荐。宿州农药经营单位多,但是大部分农药经营人员文化水平不高,卖药不懂药,不能对购买的农民进行科学、安全防治用药指导。这样就导致农民防治用药混乱,针对性差,影响防治效果,从而会促使农民加大用药量和对更毒农药的期待,病虫害防治做不到安全精量用药。农村养殖户大多没有系统学习过畜牧兽医方面的知识,没有接受过系统培训,缺乏生态养殖和先进养殖的理念,一般还是用传统的养殖方法。

农业从业人员过分追求利润最大化也是造成农村生态环境污染的重要原因之一。