首次IMRT治疗前行MV-CBCT扫描摆位误差的观察分析

作者单位:310022 浙江省肿瘤医院

汪文军

我国恶性肿瘤的发病率呈现上升趋势。放射治疗是恶性肿瘤的主要治疗手段之一,随着医学影像学与放射治疗技术的不断发展与完善,放疗已经全面进入精确放疗时代[1]。调强放疗(IMRT)已经成为主流治疗手段,其靶区范围内的剂量遵照处方设计分布,高剂量曲线应尽量适形靶区的形状,剂量曲线的梯度变化较大[2-3]。摆位的误差可因放疗设备、摆位方法等因素而不同,在放疗治疗中为消除由摆位误差造成的放疗剂量位移需要设置适合的临床靶压(CTV)外扩计划靶区(PTV)边界值。本文分析MV-CBCT扫描校正摆位误差效果,并了解不同部位肿瘤、不同轴间的误差值差异性,以为今后IMRT治疗摆位提供参考。

1 临床资料

1.1 一般资料 选择2016年1月至2017年6月本院首次接受IMRT治疗的患者98例,其中头部肿瘤43例,男28例,女15例;年龄23~79岁,平均(61.74±8.57)岁。胸部肿瘤55例,男29例,女26例;年龄24~81岁,平均(62.67±8.61)岁。

1.2 方法 设备为医科达Synergy直线加速器,内置兆伏级锥形束CT非晶硅型平板探测器;飞利浦16排CT模拟机;飞利浦Pinnacle 3型放疗计划系统;新华SLIE模拟机;三利热塑膜及医用型有机玻璃板等。治疗方法:(1)CT模拟定位:头颈部肿瘤的患者使用头罩、头颈肩、颈胸热塑膜,胸部肿瘤使用身体热塑膜,根据患者的照射区域调整膜的上下边缘。选取舒适的头枕妥善固定患者头部,帮助患者调整体位达到舒适要求,制作形成个体化的定位装置。患者平卧于CT定位仪下进行定位,以1mm直径的铅点于前、左右侧标记体表中心,使用激光灯进行定位线标记,以螺旋CT模拟机进行扫描并获取图像,将获取的图传输至飞利浦Pinnacle 3放疗计划系统中。(2)勾画靶区设计放疗方案:由患者的主治医师勾画放疗靶区、累及范围,确认无误后物理师制定IMRT方案。(3)摆位校正,于SLIE模拟机下依据患者定位的体位妥善固定,调整三维激光灯使激光线与定位线最大限度重叠,按照IMRT方案移床,标记出校位线,对比0°、90°、270°源皮距误差。(4)获取MV-CBCT图像,CT定位图像、放疗方案均传输至Synergy直线加速器;完成首次摆位后调整三维激光灯使灯线与校位线完全重叠,观察照射野的形状,以IGRT技术使用加速器的MV-CBCT完成容积成像,将其与CT定位图像匹配。(5)图像匹配,采取自动、手动联合配准方法,首先行骨性匹配,如头部枕骨、颈胸部相关椎体等,配准后将获取的图像与加速器中的放疗方案内CT定位图像进行详细对比,观察水平面、冠状面、矢状面的解剖结构的重合程度,依据肿瘤的形状、大小及其与周围器官、组织间的位置关系进行手动配准以获得最理想的重合效果。图像配准完成后,系统可自动计算出X轴(左右)、Y轴(前后)、Z轴(头脚)的平移校正数据,实现三维移床校正后开始IMRT治疗。

1.3 数据分析 所有患者于首次IMRT治疗前均行MV-CBCT扫描完成位置校正,并记录校正前误差与校正后误差。比较头颈部肿瘤患者、胸部肿瘤患者行MV-CBCT扫描前、后的摆位误差值,观察MV-CBCT扫描后头部肿瘤与胸部肿瘤摆位误差值的差异性及X轴、Y轴、Z轴间误差值的差异性。

1.4 统计学方法 采用SPSS 19.0统计软件。计量资料以(±s)表示,两组间比较用t检验;多组间比较用One-Way ANOVA检验,进一步两两对比用LSD-t分析,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 头颈部肿瘤摆位误差 见表1。

表1 头颈部肿瘤摆位误差MV-CBCT校正前后比较[mm,(±s)]

表1 头颈部肿瘤摆位误差MV-CBCT校正前后比较[mm,(±s)]

时间 X轴 Y轴 Z轴校正前 1.41±0.11 1.96±0.21 0.97±0.12校正后 0.98±0.09 1.23±0.14 0.69±0.11 t值 29.951 28.633 17.027 P值 0.000 0.000 0.000

2.2 胸部肿瘤摆位误差 见表2。

表2 胸部肿瘤摆位误差MV-CBCT校正前后比较[mm,(±s)]

表2 胸部肿瘤摆位误差MV-CBCT校正前后比较[mm,(±s)]

时间 X轴 Y轴 Z轴校正前 1.62±0.23 2.14±0.36 1.21±0.28校正后 1.11±0.18 1.29±0.25 0.79±0.19 t值 17.287 19.199 12.287 P值 0.000 0.000 0.000

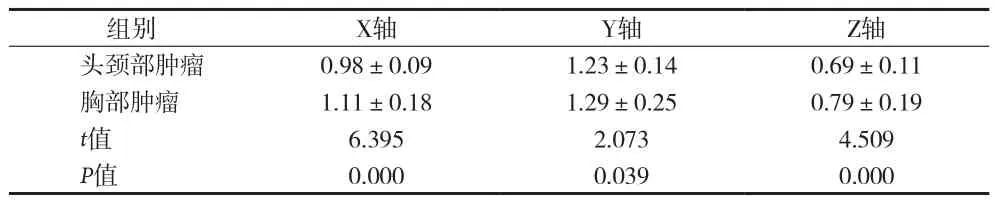

2.3 不同部位肿瘤IMRT首次治疗MV-CBCT校正后摆位误差比较 IMRT首次治疗MV-CBCT校正后胸部肿瘤摆位误差高于头颈部肿瘤,差异有统计学意义(P<0.05)。见表 3。

表3 不同部位肿瘤首次IMRT治疗MV-CBCT校正后摆位误差比较[mm,(±s)]

表3 不同部位肿瘤首次IMRT治疗MV-CBCT校正后摆位误差比较[mm,(±s)]

组别 X轴 Y轴 Z轴头颈部肿瘤 0.98±0.09 1.23±0.14 0.69±0.11胸部肿瘤 1.11±0.18 1.29±0.25 0.79±0.19 t值 6.395 2.073 4.509 P值 0.000 0.039 0.000

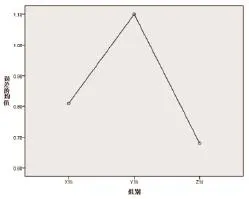

2.4 各轴间误差比较 见表4、图1。

表4 IMRT首次治疗MV-CBCT校正后各轴间误差对比[mm,(±s)]

表4 IMRT首次治疗MV-CBCT校正后各轴间误差对比[mm,(±s)]

组别 n 摆位误差X轴 98 0.81±0.22 Y轴 98 1.10±0.11 Z轴 98 0.68±0.12 F值 10.797 P值 0.001

图1 各轴间摆位误差均值图

3 讨论

IMRT是恶性肿瘤治疗中一项应用较为广泛的精确放疗技术,不仅需要将放疗方案的照射野形状与三维勾画靶区形状保持一致,且要对每个照射野中的子野射线输出剂量进行调整[4]。以使靶区内的剂量均衡,靶区与累及器官、周围正常组织之间剂量应形成陡峭分布,方可在放疗的同时尽量减少不良反应、放射损伤的发生或降低发生的程度[5-6]。临床放疗治疗过程中放疗方案以静态CT的定位图像作为基础,但实际放疗时,患者相对定位的体位移动、肿瘤的相对位置变化、加速器的误差及操作过程的摆位误差均可使放疗过程中出现不可避免的细微误差。这种细微误差在精准放疗过程中可以导致肿瘤靶区剂量的不足,也可导致高剂量靶区的偏移而形成周围组织或器官的放射性损伤[7]。摆位误差包含系统误差与随机误差两方面。系统误差是由IMRT设备、操作人员的技术水平及主观标准所形成,操作人员的因素可通过标准的细化、技术水平的提高而缩小。系统误差主要对放疗方案等剂量线、靶区相对位置变化及放疗方案中全部单次放疗均产生影响,对于IMRT的精准度影响较大。随机误差为偶发性误差,发生于单次放疗中,主要与摆位技术、患者体形及皮下脂肪等变化、肿瘤大小及形态等变化及组织器官的位移相关。通过相关技术、经验以及维护等方法可将随机误差尽量缩小。

近年来,医学影像学引导放疗技术已经成为一项前沿研究项目,其自带MV-CBCT扫描是校正摆位误差的一种主要方法,应用MV-CBCT扫描能够于放疗开始前将误差尽量缩小,最大程度的纠正靶区漏照与正常组织照射过量的问题。IMRT中首次摆位是后续放疗的基准具有极其重要的意义,不仅体现操作人员的技术水平,更是放疗效果及放疗不良反应、放射损伤的直接影响因素。

本资料显示,头颈部肿瘤患者、胸部肿瘤患者首次IMRT治疗前行MV-CBCT扫描校正摆位误差后,其摆位误差均显著缩小,表明MV-CBCT扫描对于纠正摆位误差具有明确作用。MV-CBCT扫描校正后,头颈部肿瘤患者摆位误差小于胸部肿瘤患者。MV-CBCT扫描校正后X轴、Z轴的误差低于Y轴,而X轴误差与Z轴误差间差异无统计学意义,提示在首次IMRT治疗前摆位时应重点关注前后向摆位的误差。分析上述误差发生的原因,作者认为与以下几点有关:(1)头颈部肿瘤的患者受到颅底骨的解剖结构限制,器官的可移动度小,每次摆位时的重复性良好,因此误差较小。(2)胸部肿瘤的患者在摆位可受到体膜形状的改变,心跳、呼吸等内脏正常运动的影响,定位后患者因疾病造成的体形变化,皮下脂肪含量的变化,皮肤牵拉性及双上肢固定的准确度等诸多因素的影响,从而使胸部肿瘤患者的误差较高。(3)Y轴的误差值较高主要可与患者的呼吸运动、心跳运动等有关。

综上所述,首次IMRT治疗的摆位对于首次IMRT治疗及后续治疗均具有重要意义,应用MV-CBCT扫描校正摆位能够尽量缩小摆位误差。胸部肿瘤患者的摆位误差较头颈部肿瘤患者高,可通过多次行MVCBCT扫描等方法尽量缩小摆位误差;Y轴的误差高于X轴、Z轴在IMRT过程中应给予重点关注,可通过适度屏息等方法尽量缩小误差。