非传染性输血不良反应临床分析

余红娟 洪巧珍 吴启旺 齐雪芬

临床输血是一种重要救治措施,能快速改善患者缺血状态;但输血不良反应(BTAR)对受血者却带来一定危险性[1]。本文分析非传染性输血不良反应与各因素的相关性,探讨有效降低BTAR的方法。报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 2010年10月至2017年10月本院共输血20119例次。纳入标准:(1)符合非传染性BTAR 临床症状[2-5]。(2)资料完整[6-7];非表达或意识障碍,能有效判定是否发生BTAR。(3)多次受血均出现BTAR。(4)非严重心功能障碍或既得疾病本身伴有BTAR症状。符合纳入标准共18537例次患者,男 8341 例,女 10196 例;年龄 8~76 岁,平均(41.1±5.7)岁。其中非传染性BTAR 397例次。

1.2 方法 收集397例次BTAR患者资料,包括纸质或电子病历、回报单、处理记录本等;按设计要求,在电子表格中录入包括年龄、性别、受血史、病种、输血信息(血液品种、数量等)、BTAR类型、BTAR处理及结果等信息内容[8];分类统计。受血者BTAR临床症状及类型,参照卫生部标准[6-7]及相关文献[2-5]界定。

1.3 观察指标 观察受血者BTAR总发生率,BTAR与不同项目(年度、类型、血液品种、受血史、受血者性别、受血者年龄)间的关系及比例。BTAR总发生率=BTAR总例次÷有效受血总例次×100%;项目比例=BTAR项目发生例次BTAR总例次×100%。

1.4 统计学方法 采用SPSS22.0统计软件。计量资料以(±s)表示,用t检验;计数资料用%表示,用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

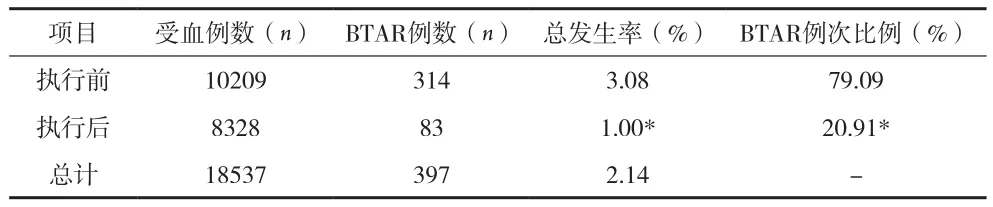

2.1 BTAR总发生率及变化情况 见表1。

表1 BTAR总发生率及变化情况

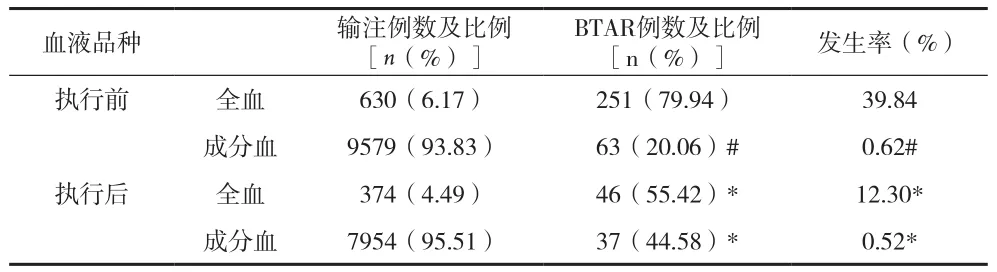

2.2 血液品种和BTAR的相关性 18537例次受血者,397例次BTAR中,输全血的BTAR发生率及项目比例,显著高于其他血液品种(P<0.05),见表2。

表2 血液品种和BTAR的关系

2.3 执行2012《医疗机构临床用血管理办法》前后的BTAR变化情况 见表3。

表3 执行2012《医疗机构临床用血管理办法》前后BTAR的变化情况

2.4 各BTAR类型分布及执行2012《医疗机构临床用血管理办法》前后的变化情况 见表4。

表4 各BTAR类型分布及执行2012《医疗机构临床用血管理办法》前后的变化

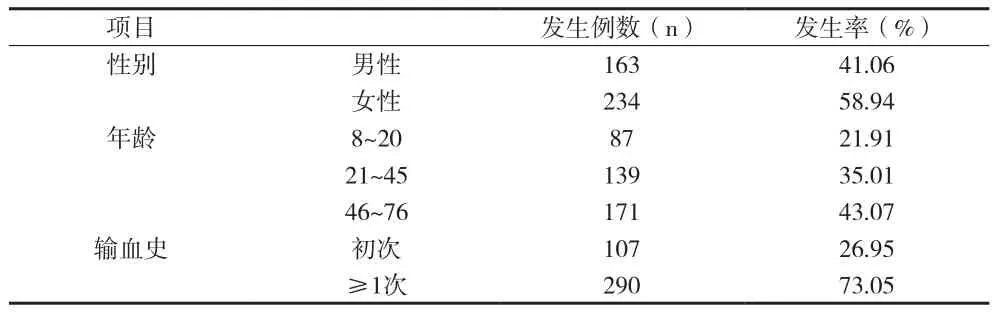

2.5 BTAR与受血者性别、年龄、输血史的关系 BTAR发生率与受血者性别、年龄无显著相关(P>0.05);有多次输血史的受血者,BTAR发生率显著高于初次受血者(P<0.05),见表5。

表5 BTAR与受血者性别、年龄、输血史之间的关系

3 讨论

本资料结果显示:BTAR总发生率2.14%,输注全血或成分血均会发生BTAR,各类型BTAR均有发生,多次受血史患者BTAR发生率(73.05%)显著高于初次受血者,受血者性别、年龄与BTAR发生率间无明显相关性(P>0.05);2012版管理办法执行后,BTAR发生率显著降低,BTAR比例与受血者例次比例显著降低,输注全血例次比例显著降低,输注全血BTAR发生率显著降低,急性溶血发生率显著降低。

作者认为:BTAR是输血的必然风险。规范输血,可有效降低BTAR发生率,可有效降低急性溶血类危险性较高的BTAR发生率。临床应严格执行管理办法。BTAR类型分布有规律可循,输血相关性过敏反应显著高于其他类型(P<0.05),应急预案中需特别注意。输注血液品种与BTAR发生率间有规律可循,全血发生比例明显高于成分血(P<0.05),成分血制品中输注血浆时发生BTAR的几率显著高于其他品种(P<0.05),应急预案需特别关注。受血次数与BTAR发生率间有规律可循,多次受血史患者BTAR发生率(73.05%)显著高于初次受血者(P<0.05),故应严格掌握输血适应证。

临床输血对某些疾患确有不可替代的作用,但必然存在发生BTAR的可能,应以尽量少输血或不输血为原则。输血治疗须严格执行《医疗机构临床用血管理办法》按受血者临床实际需求,规范输血且做好预防应对BTAR的方案和准备。