外周血异型淋巴细胞检查与EBV DNA定量检测在IM的早期诊断价值

蒋楠楠 邱伟东 刘集鸿

传染性单核细胞增多症(IM)主要是由EB病毒(EBV)感染引起的单核-吞噬系统的急性增生性疾病,多见于儿童和青少年[1]。IM主要临床表现是发热、咽峡炎、淋巴结肿大、肝脾肿大、皮疹、眼睑水肿等,并可累及多个组织器官,其中心肌、肝脏损伤较为常见[2]。EB病毒感染临床症状多样,轻重不一,易发生漏诊、误诊[3]。因此,IM的早期诊断及治疗至关重要,本文探讨外周血异型淋巴细胞和EBV DNA定量检测在传染性单核细胞增多症早期诊断中的意义,并评估异型淋巴比例及EBV DNA定量结果预测疾病严重程度的价值,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 选择2014年9月至2017年9月本院确诊为传染性单核细胞增多症的门诊及住院患儿91例,其中男59例,女32例;年龄9个月~14岁,平均4.2岁。IM诊断标准:脾脏肿大,肝脏肿大,颈部淋巴结肿大,扁桃体炎及咽炎,发热等5项中至少有3项阳性;血清检查显示疾病急性期抗EB病毒核抗原抗体(EBNA)阴性,此外EB病毒早期抗原(EA)抗体一过性升高、发病初期EB病毒壳膜抗原(VCA)免疫球蛋白 M(IgM)抗体阳性、双份血清 VCA免疫球蛋白G(IgG)抗体滴度升高>4倍等3项中满足任意1项;血常规显示淋巴细胞计数>5.0×109/L或淋巴细胞比值>50%,血涂片异型淋巴细胞比值>10% 或异型淋巴细胞总数>1.0×109/L[4]。同时选取100名儿童健康体检中心体检者为正常对照组。将IM患者按≤15%及>15%分为低值组(54例)及高值组(37例);在91例IM患者中,进行EBV DNA定量检测的45例患者按≤1×105和>1×105分为低值组(15例)及高值组(30例)

1.2 方法 分别抽取健康对照组及观察组患儿的空腹血,行肝功能、心肌酶四项(AST、CKMB、LDH、HBD)、WBC计数、LY%,观察组进行异型淋巴细胞检查及EBV病毒DNA定量检测。丙氨酸转氨酶(ALT)和心肌酶四项检测采用速率法在全自动生化分析仪直接测定;白细胞、LY%采用全自动全血细胞分析仪检测;EB病毒DNA定量检测采用实时荧光定量PCR检测。观察组每例标本均采用手工推片法制备1~2张合格的血涂片,并进瑞吉士染色,由2名有经验的检验工作人员在油镜下分别计数 100个白细胞中异型淋巴细胞比例,取平均值。

1.3 仪器及试剂 贝克曼库尔特公司DxC800生化分析系统及由四川迈克生物科技股份有限公司提供的ALT、AST、CKMB、HBD、LDH检测试剂;西斯美康XN2000血细胞分析仪及由山东兰桥医学科技有限公司提供的血细胞分析试剂;EB DNA定量检测则将标本送往广州金域检验中心进行检测,外周血涂片异型淋巴细胞检测使用珠海贝索BASO公司生产的瑞氏-姬姆萨染液进行染色。

1.4 统计学方法 采用SPSS22.0统计软件。异型淋巴细胞与EBV DNA定量检测的阳性率比较采用χ2检验;ALT、AST 、LY%组间比较采用独立样本Mann-Whitney U检验,HBD、LDH、CKMB、WBC计数采用独立样本t检验;P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 异型淋巴细胞阳性率和EBV DNA定量检测阳性率的关系 外周血涂片异型淋巴细胞及EBV DNA定量检测对于IM诊断阳性率的差异无统计学意义(P>0.05)。见表 1。

表1 外周血异型淋巴细胞和EBV DNA定量检测阳性率比较

2.2 两组各检查指标的关系 见表2。

2.3 异型淋巴细胞比例高/低值组检测指标比较 见表3。

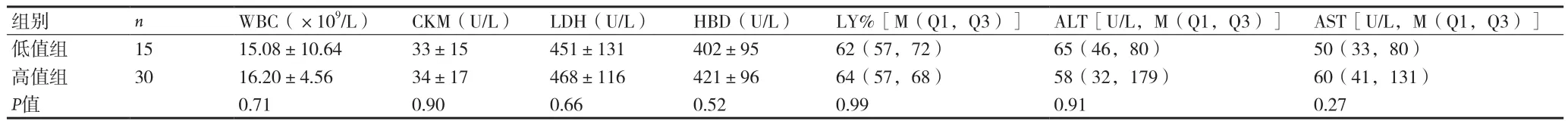

2.4 EB病毒DNA定量高/低值组检测指标比较 见表4。

表2 两组各检查指标比较(±s)

表2 两组各检查指标比较(±s)

组别 n WBC(×109/L) CKM(U/L) LDH(U/L) HBD(U/L) LY%[M(Q1,Q3)] ALT[U/L,M(Q1,Q3)] AST[U/L,M(Q1,Q3)]观察组 91 15.78±6.36 34±17 483±132 423±119 64(57,69) 61(37,140) 61(41,120)对照组 100 7.91±1.79 14±6 175±35 141±39 47(40,55) 18(14,22) 16(11,25)P值 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

表3 异型淋巴细胞比例高、低值组检测指标比较(±s)

表3 异型淋巴细胞比例高、低值组检测指标比较(±s)

组别 n WBC(×109/L) CKM(U/L) LDH(U/L) HBD(U/L) LY%[M(Q1,Q3)] ALT[U/L,M(Q1,Q3)] AST[U/L,M(Q1,Q3)]低值组 54 14.59±5.59 35±17 463±122 414±114 60(52,67) 53(32,90) 53(40,96)高值组 37 18.01±6.80 34±17 520±144 446±130 67(60,71) 82(41,160) 79(43,130)P值 0.01 0.72 0.06 0.22 0.00 0.16 0.13

表4 EB病毒DNA定量高/低值组检测指标比较(±s)

表4 EB病毒DNA定量高/低值组检测指标比较(±s)

组别 n WBC(×109/L) CKM(U/L) LDH(U/L) HBD(U/L) LY%[M(Q1,Q3)] ALT[U/L,M(Q1,Q3)] AST[U/L,M(Q1,Q3)]低值组 15 15.08±10.64 33±15 451±131 402±95 62(57,72) 65(46,80) 50(33,80)高值组 30 16.20±4.56 34±17 468±116 421±96 64(57,68) 58(32,179) 60(41,131)P值 0.71 0.90 0.66 0.52 0.99 0.91 0.27

3 讨论

EBV在全球有较高的感染率,有研究显示90%的人群均感染过EBV[5]。IM是EBV感染导致的急性传染病,是一种良性淋巴细胞增殖性疾病,以发热、咽峡炎、淋巴结肿大为典型临床三联征[6],异型淋巴细胞增多是诊断IM的重要依据[7]。异型淋巴细胞的形成多是因病毒和B淋巴细胞受体结合后,在不断增殖与复制的过程中被体内的T淋巴细胞所识别,从而有效激活抑制性T细胞的增殖和自身转化,进而导致细胞毒性效应的产生[8]。在循环血液中,受刺激后异常增殖的T淋巴细胞发生形态变异,与正常形态的T细胞有明显差别,两者均因病毒或过敏原等刺激增生亢进形成[9]。

在我国,IM多发生于儿童及青少年,由于个体免疫情况不同,相应机体的防御反应大不相同[10]。IM的临床表现多种多样,大多数患者无症状或无典型感染症状,较多仅表现为发热、上呼吸道感染、扁桃体炎等轻微临床症状,由于IM患者的临床症状及体征的不典型性及多样化,常给临床诊断与治疗带来一定的困难[11]。寻求IM的早期诊断方法具有重要的临床意义。

本资料显示,IM患者的外周血异型淋巴细胞细胞检测与EBV DNA定量检测结果比较,二者阳性率的差异无统计学意义。EBV DNA定量检测为IM诊断的金标准,简便、准确,是EB 病毒感染活动指标直接客观的反映,但其具有检查费昂贵,检查时间长,不利于在基层医院进行推广的缺点;外周血涂片异型淋巴细胞细胞检测能快速筛选与IM相关的临床疑似病例,经济方便,尤其是在基层医院值得重视和推广。

现有研究证实,IM在发生发展过程中可累及多个系统器官,其中心肌和肝脏损伤尤其常见。本资料,对照组与观察组患者肝功能指标,心肌酶指标,WBC计数、LY%等指标,两组比较差异均有统计学意义,表明IM患者的肝功能指标,心肌酶指标,WBC计数、LY%等相关指标会出现异常改变,这些指标的变化有利于对IM进行早期诊断。

本资料结果表明,异型淋巴细胞比例检测仅与WBC、LY%具有相关性,这一点与IM的血象变化一致。IM患者在发热初期时较难检测到异型淋巴细胞升高,3~7d后患者白细胞和淋巴细胞比例会明显升高,此时患者异型淋巴细胞比例也会明显升高[12]。而EBV DNA定量检测与所有指标均无相关性。因此,异型淋巴细胞比例及EBV DNA定量结果均不能作为IM患者的病情评估指标。这一结论与吴雪梅的研究结论相反[13]。传单由EB病毒感染引起,临床症状的轻重与患者自身免疫力密切相关,本资料结果可能原因为个体免疫力差异而导致EBV-DNA拷贝数的增加并未引起相关指标的明显升高。

临床上应重视血细胞形态学检验,注重临床症状与检验实验室指标的结合,以提高IM早期诊断的准确性和及时性,减少误诊、漏诊。