初中数学课堂巧用发展性理答

张红琴

摘 要:理答就是教师对学生回答问题后的反应和处理。有一种非重要的理答方式就是“发展性理答”,主要分为四类:追问、探问、转问、反问。初中数学教师要学会巧用这“四问”来提升学生的能力,调动学生的学习积极性,使课堂充满张力和活力。

关键词:数学课堂;发展性理答;勾股定理

华东师范大学崔允漷教授认为:“理答就是教师对学生回答问题后的反应和处理,理答行为既是一种教学行为,它也是一种评价行为。”理答可以分为好几种类型,其中有一种非重要的理答方式就是“发展性理答”。

发展性理答是指在学生回答不完整、不正确等情况下再次组织问题,再次进行理答。这种理答属于较高水平的理答,能引导学生深入思考,促进学生思维发展的理答,主要分为以下四类:追问、探问、转问、反问。初中数学课堂上教师要巧用这“四问”来提升学生的能力,调动学生的学习积极性。

一、巧用追问,提高学生思维的深度

追问是指对一个学生刨根究底地问,即当学生就某一问题回答后,为引导学生深入思考而创设一些问题,引领学生进入思维的深处。

在“勾股定理的应用”教学中,有这样的教学片段:

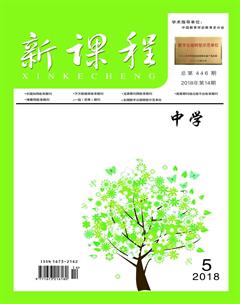

老师提问:如图1,已知边长为2的等边三角形ABC,如何求它的面积?

老师追问:很好。为什么会想到“过点A作AD⊥BC”?

学生回答:因为三角形要求面积,必须要有高,所以想到作高。

老师继续追问:那么作垂直有没有起到别的作用?

学生想了想,回答:作垂直还起到了构造直角三角形的作用,在直角三角形ABD中,用勾股定理求出了高AD的长。

老师总结:他说得非常准确,作垂直,不仅得到了三角形的高,还构造出了直角三角形,把三角形ABC转化为两个直角三角形,这种数学思想方法叫做“化斜为直”,就是将锐角或钝角三角形转化为直角三角形。

在这段教学中老师通过连续追问,使学生自己挖掘到问题的本质,找到解决问题的一般方法,老师只需进行简单归纳提炼即可。

二、巧用探问,降低学生理解的难度

探问是指当学生由于自身知识有所欠缺、问题本身有一定难度等原因无法回答时,教师通过提问,给予一定的引导,降低思维难度,将问题化繁为简,化难为易。

在“勾股定理的应用”的教学中,有这样一道习题:

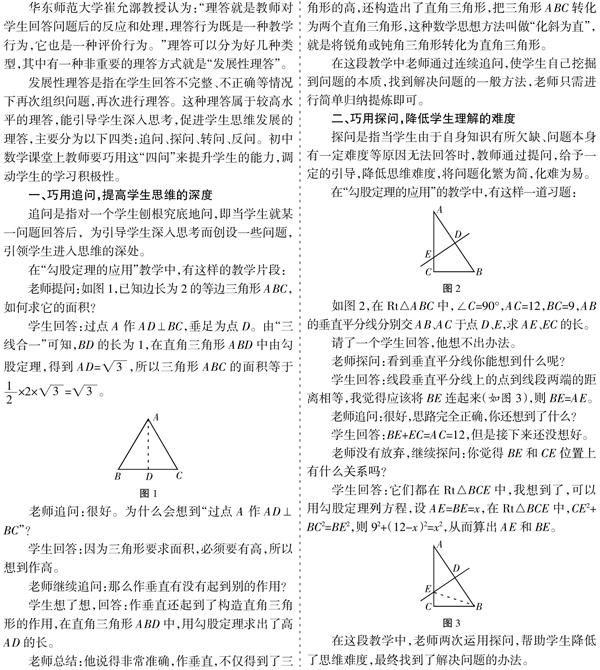

如图2,在Rt△ABC中,∠C=90°,AC=12,BC=9,AB的垂直平分线分别交AB、AC于点D、E,求AE、EC的长。

请了一个学生回答,他想不出办法。

老师探问:看到垂直平分线你能想到什么呢?

学生回答:线段垂直平分线上的点到线段两端的距离相等,我觉得应该将BE连起来(如图3),则BE=AE。

老师追问:很好,思路完全正确,你还想到了什么?

学生回答:BE+EC=AC=12,但是接下来还没想好。

老师没有放弃,继续探问:你觉得BE和CE位置上有什么关系吗?

学生回答:它们都在Rt△BCE中,我想到了,可以用勾股定理列方程,设AE=BE=x,在Rt△BCE中,CE2+ BC2=BE2,则92+(12-x)2=x2,从而算出AE和BE。

在这段教学中,老师两次运用探问,帮助学生降低了思维难度,最终找到了解决问题的办法。

三、巧用转问,增加学生参与的广度

转问是指当一个学生回答不准确或者不完整时,转而问其他学生,让问题得到更多的讨论,使问题得到更好的解决。在“平方差公式”的探索过程中,有这样的教学片段:

老师提问:如图4,可以用什么方法计算这个图形阴影部分的面积?

学生甲答:将它补成一个边长为a的正方形,减去一个边长为b的正方形即可,面积为a2-b2。

老师追问:很好,还有别的办法吗?

学生甲回答不出。

老师探问:这是一个不规则的图形,刚才你用“补”的方法求出了它的面积,那么我们除了用“补”的办法还经常用什么方法求面积呢?

学生甲答:还有“割”的办法,但具体怎么割我还没有想好。

老师转问全班同学:甲同学想到了用补或割的办法求阴影部分面积,给大家提供了很好的方法和思路,非常好,那么有人想到了其他的办法吗?大家可以讨论一下。

经过讨论,学生乙想到了办法,回答:如图5,可以将它分割成两个全等的梯形,上底是b,下底是a,高是(a-b),所以面积为:

学生丙也想到了方法,回答:如图6,可以将它分为两个矩形,然后拼成一个长为(a+b),宽为(a-b)的大矩形,这个矩形的面积为(a+b)(a-b)。

接著老师顺势总结出平方差公式。

在这一教学中老师通过追问、探问甲同学,将问题深入,在甲同学回答不出来后,采用了转问全班同学的方法,让这个问题得到学生充分的思考和讨论,得出了另外两种方法。老师通过转问让更多的学生积极参与到课堂互动中来,并且学生的思维也更加开阔。

四、巧用反问,增强学生反思的力度

反问是指引导学生进行反思,反过来想想这样对吗,进而明确自己答案的不足,这样比老师直接否定更利于学生接受和和理解。

在勾股定理及其逆定理的教学中,老师出了这样一道例题让学生完成:

如图7,∠A=90°,计算图中四边形ABCD的面积。

老师反问:你这样做对吗?解题过程有没有漏洞?能不能直接求△BCD的面积?

学生重新思考了一下,恍然大悟:题目并没有说△BCD是直角三角形。所以不能直接求面积,而是要先用勾股定理逆定理证明△BCD是直角三角形才可以计算面积。

老师总结:这位同学自己及时发现了问题,完善了解题过程,完美地解决了问题。我们在解题中有时会把“用勾股定理逆定理证明直角三角形”这一过程忽略,相信他和其他同学以后都不会再犯这样的错误。

在这段教学中,老师通过反问学生做得对不对?解答过程有没有漏洞?让学生自己去找出问题,不仅加深了学生对这部分内容的印象,也能让学生自己进行反思,坚持下去,可以让学生养成反思的习惯,学生也会更容易接受,毕竟答案最终还是他自己想出来的,比老师否定学生后给出正确解答效果要好很多。

总之,课堂理答是一门艺术,老师理答的好坏决定了数学课堂的深度、难度、广度和力度。以上案例老师通过巧用“追问、探问、转问、反问”,提升初中生的能力,激发学生的求知热情,使课堂充满张力和活力。

参考文献:

李亚东.智慧理答:敲开儿童言语“秘秒”之门[J].语文学刊,2014(24).

注:本文系南京市教育科学“十三五”规划“个人课题”立项课题《初中数学课堂教师理答行为的现状与对策研究》(课题编号:Bc4392)的研究成果之一。