输尿管纤维上皮性息肉的CT诊断

赵会军,赵国芳,湛东伟,郭学民

北京市中医医院平谷医院放射科,北京 101200;

输尿管良性纤维性息肉又称为纤维上皮性息肉,临床少见[1]。CT检查的密度分辨率高,可以进行多平面重组(MPR)、曲面重组(CPR)及CT泌尿系造影(CTU)等,能够清楚地显示病变特征,有助于临床诊断。本研究对4例输尿管纤维上皮性息肉进行分析,以提高对本病的认识。尿管镜下所见进行比较,病灶CT诊断与病理结果进行对照。

1 资料与方法

1.1 研究对象 收集2014年5月-2017年12月北京市中医医院平谷医院经手术病理证实为输尿管纤维上皮性息肉的4例患者,男2例,女2例;年龄分别为16岁、48岁、59岁、62岁。临床表现为间断性腰痛,1例伴肉眼血尿,均无尿路刺激症状,无结石病史,尿脱落细胞学检查未见肿瘤细胞。所有病例均行CT平扫及增强扫描,入院后于输尿管镜下手术切除病灶并送病理检查。

1.2 仪器与方法 采用Philips Brilliance螺旋CT机扫描。患者检查前4 h禁食水,训练患者呼气末屏气,膀胱保持充盈状态。CT平扫及增强扫描范围从肾上极至耻骨联合下缘,扫描层厚5 mm,间隔5 mm,重建层厚2 mm,间隔2 mm。增强扫描采用经肘静脉团注对比剂碘佛醇,剂量90 ml,注射速度3 ml/s,扫描时间分别为注药后30 s、60 s、120 s、15 min,扫描结束后对获取的各期原始数据进行MPR、CPR。

1.3 图像分析 由 2名主治医师采用双盲法分析病灶征象,意见不一致时协商取得一致。CTU图像与输

2 结果

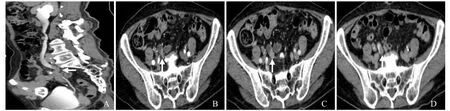

2.1 CT平扫 4例患者中,1例多发,共5个病灶,4个病灶位于右侧输尿管下段(图1),1个位于左侧输尿管上段。CT平扫4个病灶呈条状软组织密度影,CT值25~36 HU,边缘光滑;1个病灶呈结节状软组织密度影,CT值21 HU,形态不规则。4例均有上游肾盂、输尿管不同程度积水扩张,无输尿管结石,2例伴有输尿管扭曲(图1、2),输尿管外壁光滑,周围脂肪间隙清楚。

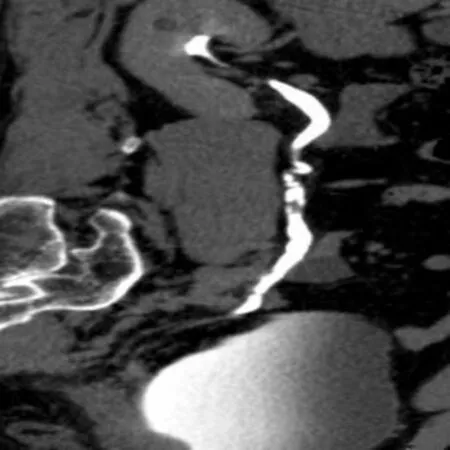

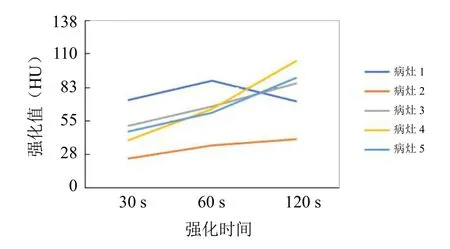

2.2 增强扫描 病灶强化时间-密度曲线见图3,其中1个病灶表现为轻度渐进性强化,3个表现为持续性强化,CT值39~105 HU,1个病灶动脉期及静脉期明显强化,延迟期强化程度有所降低。排泌期清楚地显示输尿管腔内充盈缺损,充盈缺损周围仍可见下行的对比剂,CTU、MPR及CPR重建可以直观地显示病灶形态、数目和输尿管梗阻程度,其中1例发现2处病灶(图2),1例清晰显示病灶存在细蒂(图4)。

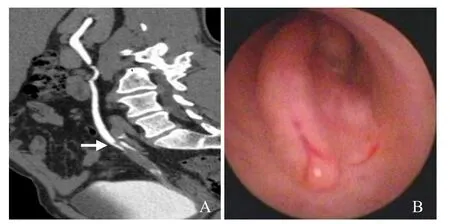

2.3 输尿管镜检查及病理检查 4个病灶输尿管镜下显示为带蒂息肉样下垂状肿物,漂浮于输尿管腔内(图4B),1个病灶显示为突入腔内的宽基底结节;4个病灶表面光滑,1个病灶表面黏膜糜烂。5个病灶采用输尿管镜下钬激光治疗,术后标本病理结果均为纤维上皮性息肉。

图1 女,59岁,输尿管纤维上皮性息肉。CPR图像示输尿管腔内蚯蚓状充盈缺损(箭),边缘光滑,输尿管壁未见增厚,周围脂肪间隙清楚(A);轴位显示病变三期增强扫描图像,三期CT值分别为72 HU、88 HU、71 HU(B~D)

图2 男,62岁,输尿管纤维上皮性息肉。增强扫描排泌期CPR示患侧输尿管多发纤维上皮性息肉(箭)

图3 各病变三期增强时间-密度曲线

图4 男,48岁,输尿管纤维上皮性息肉。患侧输尿管单发纤维上皮性息肉,CPR图像示病变起始部细蒂(箭),细蒂周围可见对比剂充盈(A);输尿管镜下见输尿管腔内病灶呈蚯蚓状,可随输尿管蠕动而运动(B)

3 讨论

3.1 临床与病理 输尿管纤维上皮性息肉是一种临床少见的输尿管尿路上皮良性病变,于 1932年首次报道[1],其病因尚未明确,可能与梗阻、感染、慢性刺激、激素失衡、发育异常有关[2]。本病组织起源于输尿管壁中胚层[3-4],由输尿管组织错构性增生所致,非真性肿瘤。大体标本示息肉细长,常有一细长蒂,表面光滑、呈灰白色。光镜下息肉中央轴索部分为纤维血管,可有少量平滑肌纤维,后者与输尿管壁相连,表面覆盖正常的移行上皮,黏膜常因糜烂而消失,在纤维血管组织中可有炎症细胞浸润。本病好发于 10~40岁人群,常发生于左侧输尿管,约60%位于肾盂输尿管交界处,20%位于输尿管远端,多为单发,多发罕见[5],因此其发病部位及年龄对诊断病变具有重要意义。本组4例患者中,仅1例发生于左侧输尿管上段,无一例发生于肾盂输尿管交界处,与文献报道不符,可能与病例数较少有关。朱玉春等[6]报道6例病灶,1例位于输尿管中上段,5例位于输尿管中下段。

3.2 影像学表现 影像学检查是诊断输尿管纤维上皮性息肉的重要方法。腹部平片无阳性表现,常在合并输尿管结石行影像学检查时偶然发现本病。静脉肾盂造影是常用的检查方法,典型者透视下可见管腔内充盈缺损,呈长条状、蚯蚓状或不规则形,边缘光滑,动态观察下输尿管蠕动仍然存在,病变部位随输尿管蠕动可以发生变化,称为“蚯蚓蠕动征”。息肉一般不会引起输尿管完全梗阻,往往是通而不畅,导致病变上游输尿管不同程度地扩张积水。CT多期增强扫描及MPR、CTU重建图像的表现与静脉肾盂造影类似,特点是输尿管腔内结节状、长柄状边缘光滑的软组织病变,增强扫描后主要强化方式为动脉期、门静脉期轻度强化,延迟期强化程度明显增加[7]。后处理技术的应用提高了二维平面图像的立体感,弥补了单纯轴位扫描空间分辨率低的不足,直观地显示了病变部位、形态、范围、病灶与输尿管的关系及尿路梗阻情况。MPR、CPR、窗宽窗位的调节可以辅助观察息肉的大小、数目、带蒂情况及输尿管扩张程度,以CT尿路造影肾盂期冠状位图像显示病变最佳[8]。对于肾功能不全患者,CT检查明显优于静脉肾盂造影,多种检查方法相结合可以提高诊断的准确性[9]。本组病例增强扫描各个病灶强化时间-密度曲线不完全一致,其原因可能与每个病灶中纤维血管及平滑肌组织两种成分所占比例不同有关。

3.3 鉴别诊断 本病发病率低,临床认识不足,鉴别诊断较为困难,主要应与带蒂的移行细胞癌、输尿管先天性狭窄、X线阴性结石及凝血块相鉴别:①移行细胞癌以中老年男性多见,好发于输尿管中下段,临床表现常为持续性或镜下血尿,尿路梗阻症状明显,进展较快,常伴有周围脂肪间隙浸润及淋巴结转移。②输尿管先天性狭窄可分为原发性和继发性,原发性输尿管先天性狭窄可能是由于输尿管局部纤维肌肉发育不良、输尿管瓣膜或迷走血管压迫所致,继发性输尿管先天性狭窄主要是由于感染、结石或手术引起,临床表现为肾积水症状,影像学表现为输尿管固定性狭窄,狭窄以上输尿管及肾盂积水扩张,输尿管腔内无明确软组织影存在。③X线阴性结石及凝血块主要发生于输尿管狭窄处,以肾盂输尿管结合部及盆段多见,临床表现多为肾绞痛,伴血尿、排尿困难,可有发热、白细胞增多、脓尿等,CT多期增强扫描病变无强化。

3.4 本研究的局限性 ①本研究样本量较小,未进行诊断准确率的研究;②CT多期增强扫描研究局限于半定量分析。在后续研究中,应进一步扩大样本量,完善影像学检查方法,尤其是MRI的相关检查。