共情理论培训对降低骨外科护士身心耗竭综合征的效果研究

谢碧兰,王翠娥,刘银英,刘宝芸

(福建医科大学附属第二医院骨科,福建 泉州 362000)

骨外科接诊的患者大多数为骨折患者,其中不乏进科即行急诊手术的患者,骨折患者疼痛剧烈,卧床时间长,制动时间长,功能恢复慢,同时常伴有功能障碍,髋骨骨折致残率高,骨折易合并脊髓损伤而导致截瘫,患者易焦虑、恐惧,护理效果体现慢。护士长期接触此种工作环境,难免要承受较大的工作压力,精神高度紧张,容易出现厌恶工作、失去同情心、降低工作效率。国外学者针对职业压力遂提出了身心耗竭综合征[1]。多数人在面对职业压力时会出现身心紧张性反应,如不及时调整,可能会出现对工作的厌恶疲倦感,表现为工作效率低、对服务对象漠不关心、情绪低落、个人成就感低等,最终导致职业倦怠。共情理论是个体体验他人的精神世界,是一个感觉过程,人们感觉自己好像就是另一个人,感觉自己进入了别人的思想,从别人的角度思考问题,把自己放在他人的角度去想、去感知、去行动[2]。

戚秀华等学者[3]分析了手术室精神科护士职业倦怠与共情能力的关系,他们认为共情能力与职业倦怠呈负相关。共情反应的体验是双方,护士在护理病人过程中应用共情艺术不但可让病人体会到护士对他们的理解和关心,更能体现护士对病人的职业之爱,增强护士的职业成就感,避免护士长期以来的身心耗竭。因此本科室通过对共情艺术的运用研究,意在改善护士职业倦怠所产生的身心耗竭综合征。

1 对象与方法

1.1 研究对象

纳入标准:(1)本研究开展前已取得护士资格证者;(2)有1年以上骨科护理工作经验;(3)中专以上学历;(4)正常参与骨科值班。排除标准:(1)工作年限≤12个月者;(2)长期休假者。我院骨外科1病区与骨外科2病区符合纳入标准护士共计45人,其中骨外科1病区护士:21人,骨外科2病区:24人;均为女性;年龄:20~46(29.36±15.04)岁;学历:中专及大专:12人,本科:31人,硕士:2人;工作年限≤2年:8人,3~5年:17人,5~8年:14人,≥8年:6人;职称:护士:12人,护师:24人,主管护师:8人,副主任护师1人。根据随机数字表将护士分为共情护理组和常规护理组。经统计分析,实验组与对照组护理人员人口统计学资料差异无统计学意义,有可比性。

1.2 研究方法

1.2.1 调查工具

工作倦怠量表[4](maslach burnout inventory,MBI) 1968年由Maslach学者编制,主要用于评价工作压力所造成的心身疲惫感。量表Cronbach'Sd系数为0.93[5],包括3个维度:情感枯竭、工作冷漠感、个人成就感降低,共22个条目,每个条目按七级评分:0-6分。第一个维度为情绪枯竭包括9个条目,主要评价工作压力过大引起的情绪反应,得分<19分为低度,19~26分为中度,26分以上为高度;第二个维度为工作冷漠感包括5个条目,主要评价压力引起的对本职工作的态度及感觉,<6分为低度,6~9分为中度,9分以上为高度;第三个维度为个人成就感包括8个条目,主要评价压力引起对自身工作的看法,>39分为低度,34~39分为中度,<34分为高度。

1.2.2 共情艺术的培养

培训方式多采取集体讲授法及角色扮演、情景模拟等小组辅导的形式进行,培训内容参考胡瑞燕[6]等使用的“一听二应三认同四回应”共情模式:(1)倾听:倾听患者的讲述,尽力体验病人的感受,可有点头、眼神交流等反应,尽量不要打断病人的倾述;(2)应:即换位思考,使自己转变成患者,从患者角度求体验他的内心世界,如果自己是患者处于他所述说的状况,应该会有什么样的想法;(3)认同:将感知到的患者信息进行整理,借助自身的知识和相关经验对部分信息给予理解和认同;(4)回应:即共情检验,在针对患者信息给出回应时,通过患者的肢体表情或直接询问患者,护士给出的回应是不是他所想的。于2017年7至2017年11月在本院及本科室领导配合和支持下,对研究对象进行共情能力的培养,并在培养后进行培养效果的问卷调查。

1.2.3 调查方法

在培养结束后对研究对象进行共情能力的问卷调查,调查前讲明调查目的和注意事项,由经过统一培训的调查员对研究对象进行培训及现场调查。如研究对象对问卷条目有疑问,需调查员将问卷各条目按培训后的同意标准逐条口述并进行询问再填写。共发放问卷47份,剔除不合格问卷2份,回收有效问卷45份,问卷有效回收率为95.74%。

1.3 统计学方法

应用SPSS13.0统计软件进行数据学分析,计量资料用均数±标准差表示,采用t检验,计数资料采用χ2检验。

2 结 果

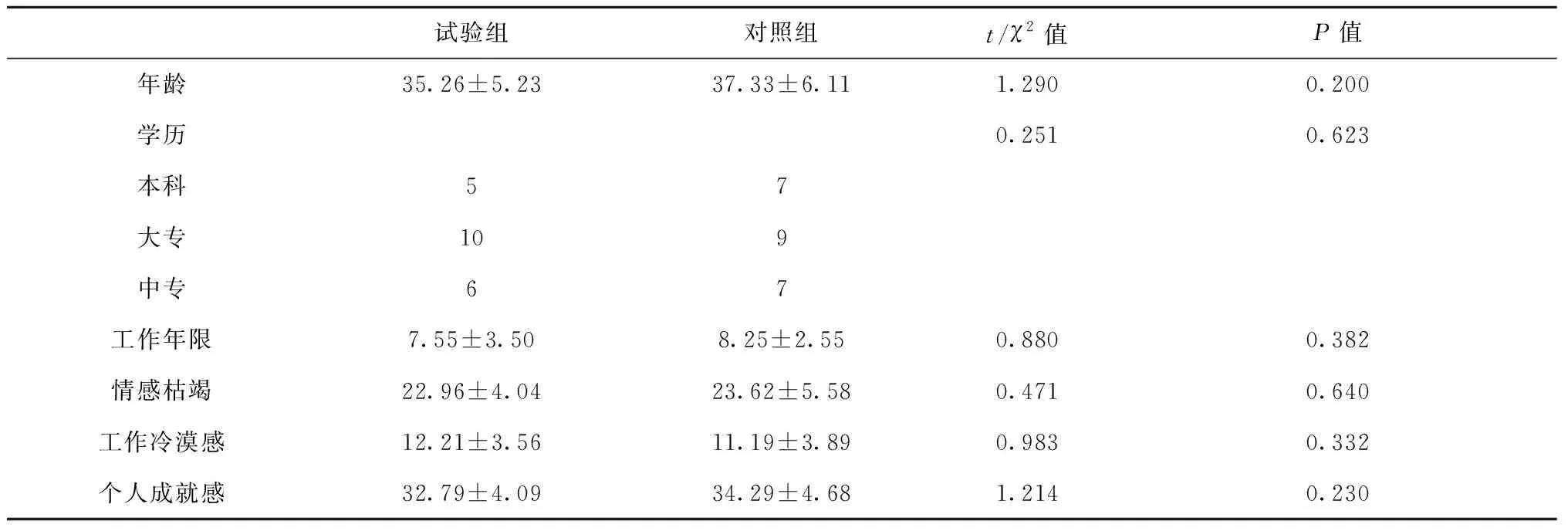

2.1 培训前试验组与对照组护理人员的一般资料和基线资料比较差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

2.2 培训后试验组与对照组护理人员的职业倦怠各维度差异均有统计学意义(P<0.01),见表2。

表1 培训前试验组与对照组护理人员一般资料和基线资料比较

表2 培训后试验组与对照组护理人员职业倦怠情况比较

3 讨 论

培训前试验组与对照组护理人员的职业倦怠差异无统计学意义,但两组人员职业倦怠得分均较高。两组人员在情感枯竭程度为中等,工作冷漠感程度为重度。常规组缺乏个人成就感程度为中度,共情组为重度,但差异无统计学意义。经分析得知骨外科护理人员职业倦怠程度比较严重,经访谈了解得知可能与骨外科特殊专业因素、工作环境、职业暴露的危险、不规则的生活方式、紧张的护患关系等有关。骨外科患者的病情特点是多因大量失血、疼痛,处于休克状态,患者及其家属入院时都会极度恐惧与焦虑,认为自身情况是最危急最重要的,要求得到最及时有效的治疗和护理,稍有不满便大呼小叫,患者及其家属的不理解增加了护理人员的心理负担。骨外科护士每天面对许多危重患者,接触的危重患者要比普通科室多,不仅要完成紧迫、超负荷的工作量,还需时刻担心自己所管床位的危重患者突变病情变化。长期接触此类患者易打消护理人员工作的积极性,认为自己的护理没有起到效果,成就感降低,情感逐渐麻木。

通过表1和表2可以看出通过对护理人员共情能力的培养,其职业倦怠情况有所改善,共情能力是可以通过后天学习而获得[7]。在实验期间对观察组的护士运用引导理解、角色扮演、亲身住院经历分享等进行共情能力的培养:耐心倾听、设身处地、敏锐思考、正确回应、引发领悟。训练倾听过程中护士需要保持客观的职业态度,不去评价患者及其家属行为的是非好坏,不将护士的观点想法强加给患者及其家属,让护士变成“家属”,想象如果自己家人住院最希望从医护人员那得到什么,从家属的角度去思考问题,思考问题的同时护士需要敏锐的发现问题所在点,并有效的回应患者或家属未察觉到的真实情感感受,适当运用非语言传递手段,如:点头示意、目光注视、颜面部表情、身体姿势、语音语调、谈话距离等,让患者及其家属体会到护士理解了他们,同时使患者家属正视遇到的病情问题,在护士的引导帮助下共同解决问题。刘护士在此次活动中讲述了自己父亲瘫痪在床因翻身较少而导致了臀、背处的压疮,每次换药父亲疼的龇牙咧嘴的惨痛经历,总结卧床患者需要经常督促及协助翻身按摩皮肤。病房经常看见当班护士每隔2 h进入病房,督促协助患者进行翻身扣背、按摩皮肤,对翻身目的不以为意的患者家属,刘护士拿出自己父亲压疮照片告诫家属翻身的重要性。

共情技术实施阶段对相关家属进行访谈获知。患者家属能在护士指导下正确认识骨折并发症的转归情况,认为护士不再是冷冰冰的,是理解和尊重他们的,患者家属对护士提供的信心和帮助心怀感激,认为护士能体会到他们的痛苦,了解到病患的困难和苦衷,能够理解他们的内心感受。护士在共情基础上也得到了家属认可和理解,付出的情感得到了回报,工作的态度得到了认可,通过自身的护理即使不能使患者康复如初,但在护理技术范围内能将疾病并发症尽可能减少,在一定程度上提升了护士工作成就感,护士能体会到自身的专业价值,增加职业自豪感,自我价值实现的心理需求也得到满足,最终能提升其工作满意度,降低职业倦怠感。本次研究表1和表2中的数据与谢晓梅[8]等所获取的的数据分析观点一致:显示护士共情会促进护士对病人情绪与情感的体验能力,能更好并准确的识别和接纳病人的各种情绪与情感,同时能改善护士身心耗竭,缓解职业倦怠。

随着医学模式的改变,患者不仅需要护理人员提供安全有效的医疗技术服务,更要求提供温馨富有人情味的精神支持。为了满足患者的护理需求,更为了使护理人员很好的把握自己的情绪,避免自身情感的耗竭,我们应加强对护理人员的共情培训,提高对共情的认识,让护士明白共情是真诚的关怀、精神上的安慰和治疗性的支持,不仅对患者的治疗起到事半功倍的作用,有利于患者更好地配合治疗。将共情艺术贯穿于日常护理工作中,更可以使自身在工作中学会换位思考,主动关注周围的人,增强对他人的理解力,增强自身应对不良情绪的技能。