盆栽和方池—东南亚园林的印度线索

张力智

1 东南亚园林研究的问题

20世纪90年代以来,随着东南亚国家经济的快速发展,东南亚的景观设计再度受到世界重视,相关专著大多以“热带园林”“各国风格”为题,介绍东南亚各国园林案例[1-7]。但总体而言,此领域研究尚处于起步阶段,系统专著很少。

东南亚园林研究存在许多困难:1)东南亚地处热带,植物生长迅速,园林难以维护保持。2)东南亚地区历史上多城邦国家,政权规模小更迭快,又深受中国、印度、西亚、欧美等强势文明的影响和冲击,经典园林很少保存至今。3)东南亚和南亚诸文明历史文献稀缺,园林美学思想难以把握。4)东南亚地区多自然崇拜,自然观与欧洲、东亚差异较大,外来殖民者往往认为这里的园林神秘且乏味[8]。甚至直至今天,欧美学者对东南亚园林史的研究中,关注更多的也是欧洲殖民者的园林作品,“欧洲中心主义”色彩浓厚。无独有偶,中文世界的东南亚园林的研究也有“中国中心主义”色彩。研究者往往立足于中国造园传统,将东南亚园林中的盆栽、假山、湖心岛等造园要素一概视为来自中国(以及日本),论断也多有偏颇之处[9-13]。

事实上,在欧洲殖民者到达东南亚之前,印度文明对东南亚各国的影响远比中国更大。而且在今天的研究基础上,理清东南亚园林中的印度、中国和欧洲特征和线索,并不是十分困难。尤其是,印度线索将会引导东南亚园林研究走出“中国中心”“欧洲中心”的范式—这就是本研究目的。

为了理清东南亚园林中的印度线索,本文所选取的研究对象也有较强的目的性。研究首先回避了受印度洋贸易影响(亦即欧洲和西亚影响)最大的苏门答腊、爪哇和越南南部。其次,研究回避了河内、胡志明、槟城、新加坡等华人聚集较多的城市。在此基础上,本文聚焦于几个地区:1)受上座部佛教深刻影响的泰国曼谷。2)受印度教持续影响的印度尼西亚巴厘岛。3)印度教、佛教和中国文化交替影响的越南顺化,那里也是大越王朝的最后都城。上述案例中的印度线索,往往较为清晰独立,易于辨识。为了溯源印度,本文会涉及南印度的神庙园林,那里较少受到伊斯兰文化影响,印度教脉络清晰可辨。为了呈现印度影响的广度,本文还广泛征引中国边疆地区的民间园林案例。

2 热带自然以及两种自然观

在印度次大陆南部和东南亚地区,来自印度洋的湿润季风,与来自欧亚大陆和澳大利亚的干燥季风交替吹过,雨季时暴雨连绵数日,江河水位暴涨,平原地区的农田、聚落往往会被淹没;旱季恰恰相反,降雨稀少,江河水位回落,平原地区缺少水源涵养,又常有干旱的危险。面对恶劣的自然环境,不要说园林,就是基本的农业种植也有相当难度。

在这种严苛的自然条件下,出现了两种截然相反的对待自然的态度:1)是对自然崇拜;2)是对水利工程的极端重视。

印度和东南亚地区各文明对自然多有偶像式的崇拜。印度史诗和诗歌之中常有大段绚烂甜腻的景物描写,擅长比兴移情的中国人往往对此感到厌倦,可这些诗歌恰恰反映了印度文明中自然的完美,这与强调“主观移情”的中国式自然大不相同。印度教中的诸神也仿佛这种热带自然一般,喜怒无常,创造和毁灭世界往往不过一瞬,毫无道理可言[14]。在这一区域的地方信仰中,大小树木都是诸神的象征和栖身之所,反映到园林设计中,便是对盆栽的极端重视。

东南亚地区的大型园林,又往往与水利工程有关。如前所述,这一区域大多旱季、雨季分明,两季之间,降雨量差距很大,水位暴涨暴落,农业灌溉和人类居住都有风险。为了解决这一问题,大型聚落、寺庙、宫殿往往会选址在地势稍高的位置,并在旁边稍低一侧挖掘巨大的蓄水池。蓄水池有多重功能:1)它可以让聚落中的雨水迅速汇集并排出,雨季缓解积水;2)旱季时候,蓄水池又仿佛水库一般,提供灌溉和饮用水,并调节周边地区的地下水(井水)水位;3)蓄水池可以调节聚落的小气候,尤其在傍晚时分,习习微风会从水池吹入村落,缓解酷热。因此在南亚和东南亚地区,不论聚落、寺庙还是宫殿建筑,前方或一侧往往有巨大水池。这些蓄水池的形状也相当一致。雨季洪水卷携泥沙冲入水池,容易淤积;旱季蓄水之时,水池水位又高出外部河道。为了保证堤岸坚固,方便清淤,蓄水池都要修成规则的几何形,如中国广东及南方内陆省份,水池多为半月形,但在南亚、东南亚以及中国浙江东部,水池则以方形为多—方池便是当地园林理水的基础(图1~3)。

由此可见,盆栽和方池代表了东南亚、南亚园林中两种截然不同的自然观,也是当地园林营造的两个重要线索。

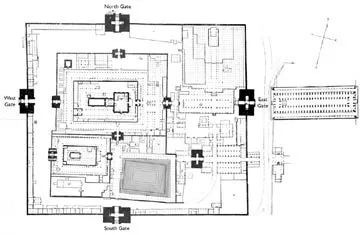

1 吴哥王城及东西侧水库平面图Layout of Ankor Area, Cambodia

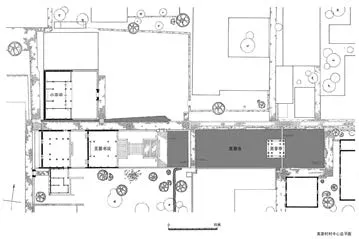

2 印度马杜赖的米纳克诗神庙平面及金莲花池Plan of Meenakshee Temple and Pottramarai Kulam (Golden Lotus Pond) within, Madurai, India

3 越南顺化安轩方池Square Pond in An Hien Garden House, Hue, Vietnam

3 盆栽与微缩景观

东南亚园林的盆栽和微缩景观十分常见。当地寺庙、民居家中往往有大小盆栽陈列在庭院中央、建筑和水池周围。盆栽植株大,数量多,又往往排布整齐,规模可观。在中南半岛各地,盆栽又常掩映在大型假山周围,假山上置微缩楼阁、神仙和动物石雕,这种“微缩景观”也是相当独特的造园手法。

从种植角度看,东南亚的盆栽造园是不得已的选择。东南亚气候炎热,植物生长极快,稍不留意,树木、建筑便会被藤蔓盘绕,几年时间里,一座经营严整的园林便会退化成热带雨林一般的荒野。在此条件下,盆栽和微缩景观成了最容易控制的自然形式,也是可操作性强、维护成本较低的造园手法(图4)。

东南亚盆栽的普及,还在于植物复杂的象征意义。东南亚和南亚树木的象征寓意极多,中国岭南地区人们所共知的富贵竹、发财树(翡翠木或马拉巴栗)等便是如此。在印度教主导的地区,树木往往还是神祇的象征,如:圣罗勒(Tulsi)本身便以女神Tulsi为名,象征财富和对毗湿奴神的崇拜;芒果树象征肉欲和爱神伽摩天;毗利婆树象征湿婆;杜茹瓦草象征人身象头的财神伽内什;印楝树象征大地母亲;椰子树、香蕉树象征毗湿奴大神的配偶吉祥天女拉克希米女神;众所周知的菩提树,象征毗湿奴或佛陀等等。植物是神祇的化身,植物的一个片段,便也仿佛神像一般。因此在东南亚地区,盆栽并不仅仅是审美的对象,它们往往象征着神祇的超自然力量。供奉某位神祇与供奉某种植物的片段并无不同,而且盆栽还使这些植物脱离了荒野之气,具有了偶像的形式。这便是东南亚盆栽普及的根本原因。

宗教和象征极大影响了东南亚园林的园林美学。1)因植物象征意义复杂,东南亚的园林和盆栽不受感官的束缚,不求美观,更不模仿自然,而是像营造神殿一般造园。换句话说,在受印度影响较深的地方,盆栽大多倾向于“象征”神祇,而在受中国影响较深的越南等地,盆栽才更倾向于“模仿”自然[15]。2)盆栽的复杂象征影响了盆栽的修剪和造型。越是接近印度的地方,盆栽的人工修整痕迹越重,有的盆栽甚至将枝叶修剪成圆球状,如“伸手布指”一般,完全没有“模仿自然”的意趣,在泰国称“Mai dat”(图5)。3)象征影响了盆栽的尺度。不论在东南亚何地,盆栽尺度都普遍较大,适合“供奉”“崇拜”而非“把玩”“欣赏”[15]。有的甚至如小树一般,与中国、日本等地尺度小巧的盆栽反差很大。4)复杂象征也影响了树木的栽植和摆放。如前文所提到的圣罗勒是印度教史诗中连接天地的圣树,故其盆栽常常被放置在住宅院落的中心。阿育王树树形高耸宛若神庙,又象征Yakshi女神,故而往往栽植于宫廷园林的中心。榕树树下常年阴暗,常有死亡和永恒的寓意,故与榕树相关的盆栽位置也大多局限在寺庙、公共广场和墓地之中。不论如何,承载了如此复杂的象征功能后,园林都已无法单纯“模仿”自然了。园林便是神庙—意义和象征更为重要。

4 越南顺化天姆寺中的盆栽阵列Matrix of Bonsai in Chua Thien Mu, Hue, Vietnam

5 泰国、越南常见的盆栽Mai datBonsai style commonly named as Mai dat in Thailand and Vietnam

6 泰国曼谷卧佛寺中Misakawan Park“微缩景观”Miniature landscape in Misakawan Park of Wat Pho,Bangkok, Thailand

7 越南顺化皇城延寿宫凉风亭前微缩景观Hòn Non BÔ (Minature Landscape) in Pleasure Garden of Imperial Palace, Hue, Vietnam

中南半岛盆栽的另一个特点,是复杂的“微缩景观”及其背后“须弥芥子”的哲学思想。举例而言,中国盆景大多小巧易于把玩,如花鸟画般,仅以片段的折枝、山石暗示自然整体。东南亚的“水旱盆景”或“山水盆景”则大多气魄宏大,常有全景山水的野心,以石表现群山,以盆栽象征密林,以浅浅水池象征江河湖海[15];有的山石上又有石雕仙人(图6)、楼阁(图7)之类,相互组合成一组“微缩景观”(而非中国式的“自然片段”),成为理想世界的象征,这便是“须弥芥子”宇宙观的反映。在这种思想的影响下,盆栽不再只是一花一木,而是大千世界的集成和微缩。

事实上,不管是以树木统摄园林营造,把盆栽塑成神像,还是用“微缩景观”象征世界,背后都蕴含着东南亚园林的独特价值—园林便是神庙,其中居住着大量神祇,他们构成了超自然的秩序与存在。人们来到这样的园林,与其说是怡心养性,不如说是静思修行,园林的超自然秩序,也不会因人而改变。正因如此,东南亚园林中的盆栽和微缩景观有着东亚国家难以企及的气魄和格局,它们不再被审美所束缚,而获得了象征神祇,象征世界的特权,这便是东南亚盆栽和微缩景观的重要特点。审美上的不足,或平淡,或粗野,或堆砌,已不是问题。

4 方池、神庙与水亭

方池是印度文明在园林中的另一种体现。如前所述,方池本由水利工程发展而来,水池的开凿与淤积往往与一个聚落,甚至一个王朝的兴衰密切相关。例如吴哥诸王朝,王朝兴起之初,便动用大量人力开凿蓄水池,支撑都城周边的农业灌溉,但随着蓄水池的逐渐淤积,都城农业难以为继,王朝也就此衰败下去(图1)[16]。对于中国南方和越南地区的聚落而言,每年旱季水位最低的时候,整个聚落都会举行仪式,清理蓄水池内的淤泥,一来保证蓄水池的功能,二来也可以获得珍贵的肥料—淤泥。蓄水池的功能如此重要,东南亚和南亚的造园理水便由此开始。

在印度文明之中,方池的历史悠久,远远早于文献的记载。在印度摩亨朱达罗古城之中,就有一个建于公元前3世纪约12m长、7m宽的方池,今天称作“大浴池(Great Bath)”。池内壁用方砖砌筑,甚至用灰泥和天然沥青刷饰表面以防漏水,技术水平极高[17]。在此之后,佛教典籍中描述的印度宫殿和极乐净土,也大多以方池为中心。典型如《佛说无量寿经》《佛说阿弥陀经》中的极乐净土,《大善见王经》中大善见王的都城拘尸那迦以及《佛说立世阿毘曇论》中帝释天Indra的善见城都是如此。帝释天是天神之首,其都城善见城中的园林以方池为中心:“其七重树间处处皆有众宝花池。纵广一百天弓,天水盈满。四宝为砖,构垒底岸。金银琉璃及颇梨柯之所成就。其池四边,亦四宝砖以为阶道。一一池中有无量花,五宝所成。谓金银琉璃,颇梨柯呵梨多。是诸池内,有四宝船泛漾其中。谓金银琉璃颇梨。复有八种,水戏之具。一者跳入水楼。二者以七宝涵,注水灌神。三者击水之具,以为音乐。四者水溅以为嬉戏。五水输车。六者浮屋。七者宝轮鹈。八者绳楼自缒,旋回击荡。其中男女诸天乘船游戏。是时宝船随心迟速。……池岸四边有五种宝树。一金,二银,三琉璃,四颇梨柯,五呵梨多。其树行间有众宝堂殿,五宝所成。诸男女天于其中住。是其城外,多有诸天,遍满国土。[18]”

《佛说立世阿毘曇论》中善见城园林中的方形水池,以及其中举行的活动,今天依然保存在南印度庙宇的蓄水池和相关仪式中。这些庙宇蓄水池均为方形,四边多为台阶,方便信徒下池洗浴礼拜。在每年浮神节(Teppalulam,Float Festival)中,神像会从神庙中请出,乘浮船、浮屋在蓄水池内绕行,以模仿诸神在水中乘船游戏。另外某些庙宇水池中还有装饰,如Meenakshee Amman Temple的水池中装饰金莲花,称“金莲花池(Porthamarai Kulam)”(图2)—所有这些,几乎都可与《佛说立世阿毘曇论》中对善见城园林方池的记载一一对应,可见方形水池的悠久历史以及在今天南印度庙宇中的广泛应用。

方池不仅有审美价值,还有宗教隐喻,尤其在庙宇之中。印度教信徒相信,庙宇方池中的水与恒河水一样,都有自我净化和净化心灵的能力。每个前来朝拜的信徒,都会在进入神殿之前象征性的到水池边清洁自己,洗去罪恶、灾难和厄运。故而一个大型庙宇往往会有一个或几个方池。这些方池常常设置在庙宇的入口一旁—这些位置比神殿地势稍低,也适合开凿水池(图2)。

方池的平面布局往往也有象征意义。在《往事书》所构建的宇宙系统中,大地漂浮于大海中央,大地中央耸立着巍峨的高山,名须弥山(Meru或Sumeru),为神祇的居所。因此方池水面很容易变成象征的舞台—人们时常会在方池中心建造神庙,象征大海之中的须弥山和诸神的居所,方池也如曼陀罗一般,具有了象征宇宙的图示价值。

在东南亚地区,方池的形式、宗教内涵均与印度相似—方池正中的建筑尤其如此。这些建筑有的是神庙,如越南河内的独柱寺,柬埔寨吴哥Ankor遗址中的东美朋(East Mebon),西美朋(West Mebon)等(图1);有的是祖祠,如柬埔寨罗洛士(Rolous)遗址中的洛雷寺(Lolei);有的只是凉亭,如越南顺化皇宫延寿宫的长游榭、机夏园的明鉴湖、印度尼西亚巴厘岛的吉利花园(Taman Gili)(图8)、卡朗阿森(Karangasem)花园(图9)、吉亚尼亚尔(Gianyar)花园等。事实上,巴厘岛的方池凉亭大多是高等级印度教神职人员的专属建筑,专做休憩、冥想之用,被称作Bale Bengong,宗教意义十分重要。

8 印度尼西亚巴厘岛Taman Gili花园中的漂浮凉亭Bale BengongBale Benggong, a floating pavilion, in Garden Taman Gili,Bali, Indonesia

9 印度尼西亚巴厘岛Karangasem花园中的漂浮凉亭Bale BengongBale Benggong, a floating pavilion, in Garden Karangasem,Bali, Indonesia

10 中国浙江永嘉芙蓉村书院及方池水亭园林Village academy, Square pond and Water pavilion in Furong (Lotus) Village, Yongjia, China

方池中是神庙还是水亭,有着决然不同的宗教和哲学内涵—它象征着世界的根本是实体还是虚空的问题,也就是本体论层面上“崇有”还是“贵无”的问题。一般而言,印度教中的毗湿奴派信仰“维护世界”之神毗湿奴,哲学上便偏向“崇有”,建造寺庙方池时,也常常在方池中央建造神殿,如南印度和吴哥遗址中的诸多“方池—神庙”遗迹便是如此。印度教中的湿婆派信仰“毁灭”世界之神湿婆,哲学上便倾向于“贵无”,方池中,或空空如野,或建造水亭,如印度教湿婆派主导的巴厘岛,就有大量用于冥想、静思、会客的方池水亭,体察世界的虚空。至于佛教,也主要倾向“贵无”一脉,在受佛教影响较大的泰国、越南等地,方池之中要么空空如野,要么建造水亭,像越南河内独柱寺那样在水池中央建立佛殿的,其实并不多见。

因佛教的传播,“方池—水亭”组合(而非“方池—神庙”组合)才在中国大陆传播开来,尤其在中国明代之前,以及中国边疆地区的园林中较为常见。诸多学者已考证,中国唐代到明中期的园林中多有方池,池中又多有水亭[19-20],最典型的莫过于南宋《金明池争标图》中的金明池。在中国东南沿海地区的乡土村落中,类似的方池、水亭组合也不罕见,如中国浙江永嘉县芙蓉村芙蓉池水亭(图10)、永嘉县枫林村圣旨门前方池水亭、浙江绍兴青藤书屋“天池”、绍兴兰亭等。在佛教影响较深的中国山西地区,也有类似的方池、水亭组合,如山西太谷杜家花园、孟家花园等[21]。在受佛教深刻影响的中国西南,“方池—水亭”组合也更具宗教意味,如云南昆明圆通寺方池八角亭、西藏拉萨罗布林卡湖心宫都是如此。所有这些园林布局都被称为水阁凉亭,也都或多或少与佛教有关。若再联系敦煌壁画中诸多经变图像,如莫高窟第205、220、225窟的阿弥陀经变和217窟的西方净土变等,就不难将这些方形水池与佛教传播联系起来。也可见到,在佛教的影响下,中国的方池一直走在“贵无”的路线之上,池中只有水亭,没有神庙;而且随着佛教在中国的逐渐式微和本土化,16世纪后,方池—水亭组合在中国园林中也逐渐式微,只是在乡土村落和边疆地区才偶尔得见。但它一直是东南亚园林之中的重要元素。

5 结语

以往研究谈及东南亚园林,往往对中国、欧洲的影响脉络关注较多,譬如方池便常常被视为典型的欧洲造园手法,盆栽则常常被视为中国、日本的造园手法。不过在本文的叙述中,方池与盆栽与印度文明的关系更为密切。某一形式手法源于何处,本不易追根溯源,而且硬要溯源下去,意义也常常比较有限。但同一造园元素和手法,在不同文明中,阐释方法不同,意义差异也非常大。而意义的深浅,往往足以呈现这一造园手法的文化倾向。譬如东南亚的盆栽,在中国和日本的审美价值中,只是审美趣味不高的拙劣仿制品;但换到印度教文明中,东南亚盆栽却有着复杂的象征和宗教内涵,两者内涵孰深孰浅一目了然。再如东南亚园林中的方池,在欧洲古典主义趣味中,缺乏雕塑、植物、喷泉的烘托,十分单调乏味;但在印度宗教文明中,方池本身就是世界的重要象征,其中建造神庙、水亭还是空空如野,不但能够揭示宗教派别的不同,哲学上更是“崇有”和“贵无”的差别,两种阐释方式背后内涵的深浅也一目了然。相比之下,更可见印度文明对东南亚园林的深刻影响。

注释:

图1引自Maurice Glaize的《吴哥建筑群的遗迹》(Les Monuments Du Groupe d'Angkor);图2引自John Murray的《印度、巴基斯坦、缅甸和锡兰旅行手册》(A Handbook for Travellers in India, Pakistan, Burma and Ceylon);图3~6、8~9为作者自摄;图7为陆琦摄;图10由清华大学建筑学院资料室提供。