清代画家笔下的傣族风情

——云南省博物馆藏风俗画《乘象图》赏析

民族风俗画,是记载云南少数民族文化的重要载体之一。云南风俗画的历史源远流长,上可追溯至南诏时期,如《南诏图传》;下至晚清、民国年间,如清《百蛮图》、清苗瑶《斗牛图》、清《普洱府图说》等。不同时代的作者以不同的视角,以独到的绘画风格及技巧,为我们留下了不少反映民俗的画作。现收藏于云南省博物馆的清代《乘象图》就是其中的代表性作品。

一、画面内容要点叙述

《乘象图》(图一)是一幅清代少数民族题材的风俗画,画幅纵116.3、横28厘米,纸本,设色。图中近处绘行走中的大象,其背坐一男子,应为骑奴。他头戴红色斗笠,身着织有花纹图案的上衣,手执驱象长钩做驱赶状动作,手臂刺有文身(图二)。象背两侧背负筒状物品,状似运货归来。图中央另绘一大象,体格壮硕,做回头侧视状,憨态可掬;其背驮一椭圆形帐幛,帐内共有四人。一老妇身着长袖斜襟衣,右手执烟袋,神态慈祥,正回头与一少妇交谈。少妇身段丰满,身着浅蓝色斜襟衣,下着织有花纹图案的织锦长裙,容貌端庄,与老妇交谈的同时,正敞胸给婴儿哺乳。老妇前还有一男童。帐幛内一侧放置水壶、包袱、伞等物。帐幛前象背骑一人应为骑奴,披发,上身袒露,背和腹部均有文身,下着花裤,肩扛驱象长钩。大象前的挑担者做行走状,身着淡蓝色对襟衣,下着织有花纹图案的裤子,跣足,大腿和小腿上均有纹身,似为随从或家仆。图中远山树丛,山花正开得浓艳。图中所绘两象一前一后,行走在山间小路上。据考证,这是一幅反映傣家赶摆(赶集)购物归来或是走亲串戚情形的生活风俗画,是表现民族风俗的绘画珍品。《乘象图》以写实的笔调,采用中国传统国画的技法,笔法精纯老道,布局错落有致,主题鲜明,画中人物表情、大象的神态栩栩如生,生活情趣十分浓郁。

二、文化习俗识读

图中所绘习俗有四:文身、发式与着装、养象、“赶摆”(赶集)。

文身,是古代百越民族的一种身体装饰习俗,是傣族最为显著的民族标志之一。其历史至迟可追溯至唐代(南诏时期),至今已有千余年的历史。有关傣族文身习俗,文献记载颇多,元代《马可波罗游记》载:“(金齿州)男子刺黑纹于臂腿下:刺之法,结五针为一束,刺肉出血,然后用一种黑色颜料涂抹其上,即擦永不磨灭。”清代康熙《永昌府志》卷二十四又说:“车里宣慰司……其俗事神敬僧,……男女皆刺花样眉目间以为饰。”李拂一著《车里》中还说:民国时期,车里(今景洪市)“僰族(傣族)男子尚文身雕题,学僧之初,……于胸、背、额际、腕、臂、脐、膝之间,以针刺种种形式”。从历代文献记载可以看出,云南傣族文身习俗从未间断过,《乘象图》中反映了这一习俗。

椎髻,历来都是古代百越民族最典型的发式,其历史可上溯至西汉时期的古滇国,当时“滇人”就盛行此种发式。此发式与该图所绘基本相同,说明是此发式在清代傣族中的沿袭,这也从民族学的资料证明了傣族的先民是“滇人”之说不谬。从图中妇女所穿筒裙纹饰与现今傣族筒裙比较不难看出,其纹饰风格与今日傣族之筒裙基本一致,所用布料应当就是当时的织锦布。从此图中骑奴所戴斗笠看,它酷似今元江、新平一带花腰傣妇女所戴的竹篾凉帽(斗笠),说明《乘象图》所描绘的场景极有可能就在这一带,其中元江可能性最大。

傣族视大象为神兽,是吉祥、和平、美好的化身。从古代至新中国初期,傣族上层多有养象习俗。在古籍文献中有“象耕”[1]“象战”[2]的记载。解放前,西双版纳“召片领”命其辖区内每个“勐”有一些村寨为其驯养大象,以备或耕作或战争或出行之需,故当地人将这些以养象为业的村寨称为“象寨”[3]。此外,大象还多用于出行或运输,此图正是此二功用的情景再现。民族调查资料也反映民国晚期西双版纳末代土司“召片领”刀世勋以象作为出外巡视的坐骑[4]。

图一 清 傣族《乘象图》(摄影/邢毅)

图二 清 傣族《乘象图》局部

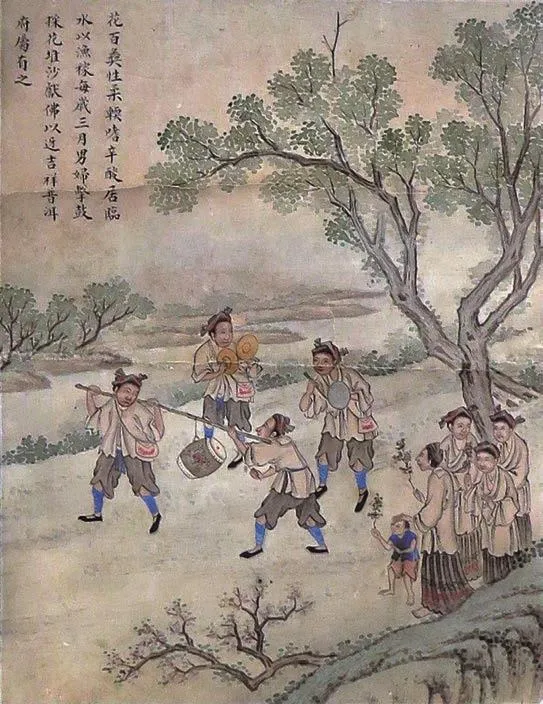

图三清 《 普洱府志图说》之一(供图郭帧)

图四 清 《百苗图》之一(供图/郭帧)

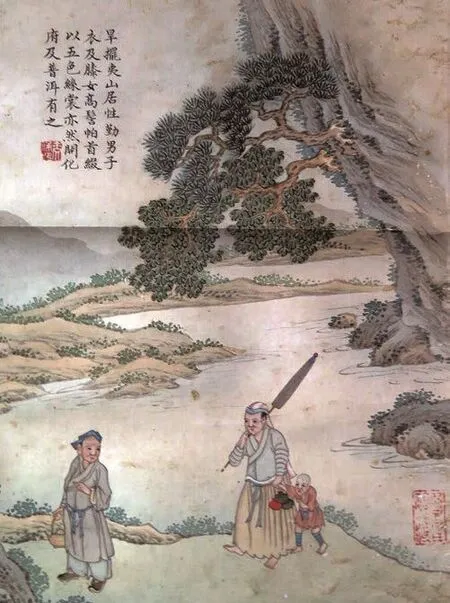

图五 清 《开化府图说》之一(供图/郭帧)

“赶摆”(赶集)实为作者描绘民族风情的依托背景,即表现“赶摆”归来的一个场景,图中近处所绘大象驮载重物“满载而归”的意象即是一个印证。至今,尽管已见不到“土司”骑着大象“赶摆”的情形,但这一习俗仍在傣族聚居区盛行,仍是当地一道亮丽的风景。“赶摆”,古今一脉相承,已成为傣族(也包括其他当地民族)社会经济文化交流的一个重要平台。

三、《乘象图》的艺术风格及其学术价值分析

《乘象图》不但是难得的少数民族艺术珍品,而且还是研究和了解清代傣族社会经济和文化状况的不可多得的宝贵资料。《乘象图》作为佚名画作,从其所绘人物形象、着装、身体装饰,以及画面上的大象、骑奴及其相关器具物品看,与清《普洱府志图说》(图三)、清《百苗图》(图四)、清《开化府图说》(图五)等作品最大的不同之处是其设色细致入微,且色彩还原度极其逼真,神态渲染上丝丝入扣,使得大象、各种人物的生动形象跃然纸上,写实技法娴熟精炼,最大限度地保留了文化的“原生态”。这种近乎摄影“写真”式的手法,记录了在当地司空见惯,而对外域人来说又是不可思议的傣族风情。以上这些都是《乘象图》学术价值的立论基础。《乘象图》作者本意似摹写傣族土司乘象出行以及大象作为运载工具这两种在傣族分布区司空见惯的情景,但却在不经意间将傣族服饰及其着装习俗也一并作了具象的描绘,使得我们能一睹清代傣族贵族妇女及相关人员服饰的真实状况。

从傣族分布地域考察,《乘象图》所描绘的地区可大致推测为今玉溪市的元江、普洱市的宁洱、翠云区和西双版纳州普文镇、景洪市三地。这三个地区,不论是从历史上,还是从今日的地理、气候以及民族构成看,都存在以上风俗。从清末至民国年间,内地文人墨客能够安全到达并能轻松愉快地体验滇南民族风情的地区,也就不外乎以上三地,其他地区的可能性不大,若从中择其一,元江的可能性最大。

从写实性画作的创作初衷分析,作品所描绘的应当是画家亲眼所见,甚至亲身体验过的事或物。因此,此画所描绘的内容可视为“真实记录”的作品,极具史料和民族学价值。从与《乘象图》相近的《写经图》(图六)、《沐浴图》(图七)等作品来看,从艺术风格及绘画技巧推测,可能就出自同一位画家之手。若事实果如以上推测,这些画作的价值就可以得到彼此印证。如文身习俗不约而同地出现在《写经图》《渔猎图》《乐舞图》[5]中,说明这是傣族日常社会生活的真实反映。此图中人物着装及纹身与现代傣族的一致性,从一个侧面更加印证了《乘象图》所描绘的主体就是傣族的生活习俗。

据学者研究认为,《乘象图》所描绘的图景是傣族土司贵妇“赶摆”(赶集)归来的情景。若以车里(今景洪市)境内来看,此观点应可更进一步,贵妇应为“勐”一级贵妇。从现有民族调查资料分析,在封建农奴制度下,一般宣慰使司署的官员及社会下层是不可能有“乘象”资格的,宣慰使司(即“召片领”)及夫人、各“勐”土司及夫人才准乘象,一般官员及百姓不可能有此种待遇。这从一个侧面反映出解放前西双版纳封建农奴制下贵贱分明的社会面貌。

图六 清 《写经图》(供图郭帧)

图七 清 《沐浴图》(局部)(供图郭帧)

《乘象图》是云南少数民族风俗画的代表作之一,它以写实的笔触生动形象地描绘了清晚期西双版纳地区傣族风俗习惯,弥补了史籍文献记载的不足,如象奴服饰、驱象用具以及象背上之装备用具等等,已成为研究傣族民族文化习俗不可或缺的资料,具有重要的学术价值。

[1](唐)樊绰撰,向达校注:《蛮书校注》,中华书局,1962年5月第1版,第105页。

[2]赵世林、伍琼华:《傣族文化志》,云南民族出版社,1997年6月第1版,第260页。

[3]马曜、缪鸾和:《西双版纳份地制与西周井田制比较研究》,云南人民出版社,1989年12月第1版,第207页。

[4]同上,图版1。

[5]云南省博物馆编:《人类学家的博物馆——云南省博物馆民族文物藏品选》,云南民族出版社,2001年8月第1版,第73页。