消栓肠溶胶囊干预缺血性卒中氯吡格雷抵抗的临床观察

杨平 刘志强 蒋玲霞 熊忠莲

(江西省人民医院二部神经内科 南昌330006)

氯吡格雷是一种噻吩吡啶类药物,具有抑制血小板活化、聚集的功能,是缺血性卒中二级预防治疗的基础用药[1]。在临床工作中我们发现,一些缺血性卒中患者在长期服用氯吡格雷期间仍有脑卒中和其他血管事件复发。这种现象已引起广大临床医师的重视,而这种现象被称为氯吡格雷抵抗(Clopidogrel,CR)。针对CR现象,临床医师多采用联合阿司匹林治疗、增加氯吡格雷的剂量或改用新型P2Y12抗血小板聚集药物等方法[2]。这些方法增加了出血的风险,具有一定的局限性。本研究旨在探讨对存在CR的缺血性卒中患者采用消栓肠溶胶囊干预治疗的临床效果。现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2016年12月~2017年6月我院收治的接受氯吡格雷75 mg/d治疗的急性脑梗死患者300例,应用AggRAMTM血小板聚集分析仪(美国Helena公司生产),采用血浆比浊法,测定二磷酸腺苷(ADP)(5 μmol/L)诱导的血小板聚集率在服用氯吡格雷(75mg/d)前及服药后24 h的变化。依据患者治疗前后的血小板聚集率计算血小板聚集抑制率△A,按△A≤10%(包括负值)计算氯吡格雷抵抗(CR)。选择60例CR患者,随机分为观察组和对照组,各30例。观察组男20例,女10例;年龄 56~78岁,平均(66.57±9.36)岁。对照组男 18例,女 12例;年龄 53~76岁,平均(65.39±10.04)岁。两组患者的年龄、性别、现病史、家族史、既往史、脑卒中评分(NIHSS)等一般情况比较无显著性差异(P>0.05),具有可比性。

1.2 入选标准 符合中华医学会神经病学分会脑血管学组制定的缺血性卒中诊断标准[3],经头颅MRI检查证实。

1.3 排除标准 年龄<18岁或>80岁;有心源性或其他原因的脑梗死;慢性消耗性疾病;血液病;出血倾向;过去4周有创伤或内脏外科手术史;近期服用过抗凝药物、其他抗血小板聚集药物,对氯吡格雷过敏或不耐受。

1.4 治疗方法 对照组单独给予口服氯吡格雷片(国药准字J20130083)75 mg,每日1次。观察组口服氯吡格雷75 mg/d同时口服消栓肠溶胶囊(国药准字Z20000025)0.4 mg/次,每日3次。两组均治疗2周。

1.5 观察指标 比较两组治疗前后的血小板聚集率、△A,观察两组患者血常规、凝血功能、肝肾功能、心肌酶谱、尿便常规有无变化,以观察临床疗效及不良反应发生情况。

1.6 统计学方法 采用SPSS18.0统计学软件对数据进行处理和分析。计量资料以(±s)表示,采用t检验;计数资料用%表示,采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

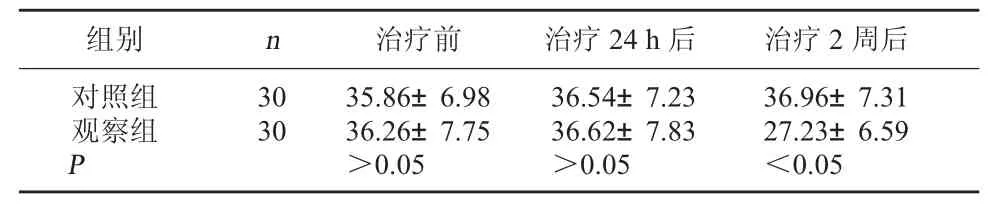

2.1 两组血小板聚集率比较 血小板聚集率(ADP诱导)治疗前和治疗24 h后比较无显著性差异(P>0.05);治疗2周后,两组比较,观察组血小板聚集率明显降低(P<0.05)。见表1。

表1 两组血小板聚集率比较(%,±s)

表1 两组血小板聚集率比较(%,±s)

组别 n 治疗前 治疗24 h后 治疗2周后对照组观察组P 30 30 35.86±6.98 36.26±7.75>0.05 36.54±7.23 36.62±7.83>0.05 36.96±7.31 27.23±6.59<0.05

2.2 两组血小板聚集抑制率比较 治疗2周后,观察组血小板聚集抑制率明显高于对照组(P<0.05);对照组血小板聚集抑制率在治疗前后无明显变化,差异无显著性(P>0.05)。见表2。

表2 两组血小板聚集抑制率比较(%,±s)

表2 两组血小板聚集抑制率比较(%,±s)

组别 n 治疗前 治疗后2周 上升值对照组观察组P 30 30 9.46±2.23 9.39±2.78>0.05 9.53±2.23 42.19±3.04<0.05 0.07±0.35 32.80±2.83<0.05

2.3 不良反应 治疗2周后观察组肝功能轻度异常1例(谷丙转氨酶78 U/L),轻度血小板减少1例(98×109/L)。

3 讨论

据报道,缺血性卒中患者CR的发生率高达20%~42%[4]。CR对缺血性卒中患者危害较大,可增加缺血性卒中的复发率,从而预后不良。CR的机制尚不明确。多项研究表明,氯吡格雷个体差异性较大,这主要是由其遗传因素决定。其中CYP2C19与CYP3A5基因多态性的相互作用、ADP受体P2Y12基因多态性、P2RY12基因C34T和G52T多态性等均与CR存在显著的相关性。吸烟、肥胖、糖尿病、高血压病、炎症、口服质子泵抑制剂等是CR的危险因素。针对这些危险因素及病因,临床应用基因多态性检测,早期发现CR,控制危险因素,再采用联合使用阿司匹林,增加氯吡格雷的用量,使用新型P2Y12抗血小板聚集药物等方法治疗[5]。与阿司匹林的联用、氯吡格雷用量的增加均增加了出血的风险。其它类型的抗血小板聚集药物存在药物抵抗的现象,如阿司匹林抵抗(AR)。通过增加氯吡格雷的剂量或改用新型P2Y12抗血小板聚集药物等方法,增加了药物的成本,患者的依从性会下降,给临床治疗带来一定的困难。

国内研究发现,不同程度的血瘀症与氯吡格雷抵抗密切相关[6]。消栓肠溶胶囊是采用现代定量生物提取技术,在“补阳还五汤”的基础上改制而成。它是一种纯中药制剂,主要由以下七种中药组成:黄芪、赤芍、当归、川芎、地龙、红花、桃仁等。其中黄芪补气活血化瘀;当归补血活血、补阴润燥;红花、桃仁助当归祛瘀通络;川芎活血祛瘀、行气开郁;地龙活血化瘀通经;赤芍性凉,具有祛瘀止痛作用[7]。同时有研究证明,补阳还五汤能抑制ADP和花生四烯酸诱导的大鼠血栓形成,抑制血小板聚集[8]。本次研究结果表明,观察组采用消栓肠溶胶囊联合氯吡格雷治疗,对照组单独使用氯吡格雷治疗。治疗2周后,观察组采用ADP诱导的血小板聚集率明显降低的同时,血小板聚集抑制率明显升高(P<0.05),且观察组不良反应发生率低。表明消栓肠溶胶囊能有效改善缺血性卒中患者的氯吡格雷抵抗(CR),促进患者神经功能的修复,降低卒中复发率,减少药物不良反应。它为临床治疗CR提供了一种新的方法。