经颈带状肌间入路治疗甲状腺乳头状癌疗效分析

董 朝, 乔 雷, 张 楠, 马斌林

(新疆医科大学附属肿瘤医院乳腺头颈外科, 乌鲁木齐 830011)

甲状腺手术的关键点在于以下两方面,其一,在手术中对喉上神经、喉返神经的识别与保护;其二,对甲状旁腺的识别与保护。喉返神经的解剖位置相对固定,术中肉眼识别以及功能保护相对容易;而喉上神经外侧支纤细,解剖结构较为复杂,与伴行的甲状腺上极血管之间关系易发生变异。目前对甲状腺外科手术治疗,通常采用颈白线入路的“脱血管帽”法,术中常因甲状腺上野显露不足,在不切断部分带状肌的情况下,很难做到直视下行甲状腺上极动脉分支的离断,尤其肥胖患者、腺体肥大、病灶位于腺叶上极时,喉上神经外侧支的显露更加困难。故由于术中误伤喉上神经外侧支及滋养甲状旁腺的上极动脉细小分支,术后较易出现发音低沉、声音嘶哑,手足发麻等不适症状。Neri等[1]发现术中喉上神经外侧支损伤率为14%~20%。为寻找较合适的方法在术中识别并保护这些重要的结构,自2016年1月以来,新疆医科大学附属肿瘤医院乳腺头颈外科采用经颈带状肌间入路方式尝试显露甲状腺上野的手术方法,较以往“脱血管帽法”可更好地识别喉上神经外侧支及甲状腺上动脉分支,现报道如下。

1 资料与方法

1.1临床资料2016年1月-2016年4月就诊于新疆医科大学附属肿瘤医院乳腺头颈外科接受单侧腺叶切除的80例甲状腺乳头状癌患者,随机分为颈带状肌间入路组(40例)和颈白线入路“脱血管帽”组(40例)。术前所有患者无声音嘶哑,音调降低,无手足麻木。颈带状肌间入路组男性19例,女性21例,平均(42.3±5.2)岁,病灶直径(2.5±0.5) cm;颈白线入路“脱血管帽”组男性17例,女性23例,平均(41.3±3.7)岁,病灶直径(2.4±0.9) cm。2组患者构成比差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。所有患者均为初治病例,经颈带状肌间入路组在神经监测条件下进行。

1.2神经监测喉上神经检测法(分为四个步骤)[2]:在处理甲状腺上极血管前,用电极直接刺激环甲肌表面,如环甲肌出现收缩活动,可说明神经监测系统运作正常;用1~1.5 mA的电极,由近及远刺激腺体上极上方处的结缔组织、血管表面,观察环甲肌有无收缩活动,由此定位并寻找喉上神经外侧支(EBSLN)的走行;在远离EBSLN处,用电极刺激腺体周围的软组织,证实无环甲肌收缩后,在此区域内分离、钳夹上极血管,再次刺激位于钳夹点上方的神经,观察有无环甲肌收缩,确认神经功能正常以后,离断甲状腺上极血管;在上极血管处理完毕后,再次用电极刺激上述喉上神经外侧支行径,以其功能完整。

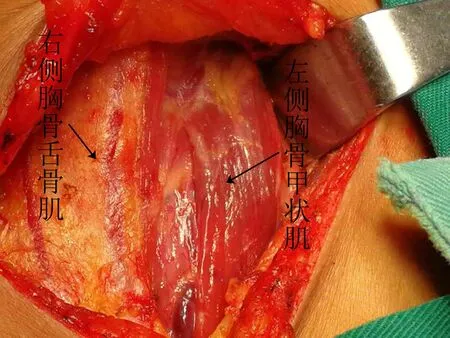

1.3手术方法颈白线入路“脱血管帽法”:患者取仰卧位,麻醉满意后,颈部垫高使其后仰过伸,用软头圈固定颈部,术野常规消毒铺巾,在胸骨切迹上2 cm处沿皮纹做长约3~5 cm的衣领式切口,切开皮肤、浅筋膜直至颈阔肌深面掀开皮瓣,仔细探查误损伤颈前静脉,再沿颈部正中线切开白线。游离腺体并充分暴露甲状腺,用手指探查病变位置。切开腺体峡部,分离结扎患侧峡部的血管,离断甲状腺中静脉后将腺体向上牵引,离断甲状腺下极血管的分支并保留甲状腺后背膜。在切断甲状腺上动脉和上静脉时紧贴腺体上极,同时远离甲状软骨板,对上极血管侧的血管进行钳夹,并将腺体侧血管钳钳夹在上极腺体上,若上极宽大较深,可于上极腺体实质内进行分次结扎,切除病变,探查无活动性出血后,留置橡胶引流管,逐层缝合切口及皮肤。颈带状肌间入路:患者体位同颈白线入路方式,在胸骨切迹上2 cm处沿皮纹做长约3~5 cm的衣领式切口,依次切开皮肤、浅筋膜直至颈阔肌深面,显露甲状腺峡部(图1a),嘱助手向外侧牵拉颈前肌,游离并显露腺体上方前外侧被膜。明确胸骨舌骨肌与胸骨甲状肌后,在对应下方甲状腺腺体的中上级区域,完全分离胸骨舌骨肌和胸骨甲状肌(图1b),并将位于胸骨甲状肌下方紧贴腺体表面的神经袢支完全游离,嘱助手将胸骨舌骨肌与胸骨甲状肌分别牵拉至两侧形成带状肌间隙。在此间隙内可观察到甲状腺上极及相应的上极血管充分显露(图1c)。在腺体峡部的上方进一步分离环甲间隙。在环甲肌附近直视下探查、明确EBSLN,经电极刺激确认无误后,紧贴腺体上极离断上动脉二、三级分支。同时保护穿行于腺体后的甲状旁腺滋养血管,完成腺叶上极的游离(图1d)。探查明确喉返神经无损伤后完成患侧腺叶或病损的切除。所有病例的EBSLN均予以术中定位,术后测定甲状旁腺激素(PTH)水平[3]。

1.4喉上神经外侧支Cernea分型将喉上神经外侧支与甲状腺上极血管的关系分为3种类型:I型,喉上神经外侧支与甲状腺上动脉的交叉点距甲状腺上极>1 cm;IIa型,交叉点距甲状腺上极<1 cm;IIb型,喉上神经外侧支在甲状腺上极后方下行一段后,转向内侧,支配环甲肌;当不属于以上3种情况时定义为Ni型(Not idntified)[3]。

1.5喉上神经功能评价术后1 w对患者声音质量的变化进行评价,VHI-10(嗓音障碍指数)评分:通过对发音质量评分来评估患者喉上神经损伤的程度,依据判定标准:0=无、1=很少、2=有时、3=经常、4=总是。总分求和后为VHI-10评分。

2 结果

2.1喉上神经外侧支Cernea分型40例经颈带状肌间入路组喉上神经外侧支I型10例(25%),IIa型17例(43%),IIb型10(25%)例,N型3例(8%);40例经颈白线入路组喉上神经外侧支I型12例(30%),IIa型15例(38%),IIb型9例(23%),N型4例(10%)。

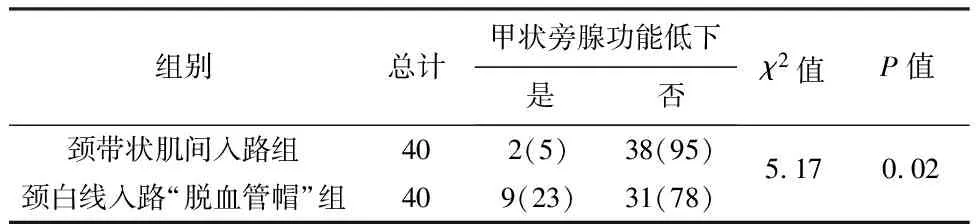

2.22组术后甲状旁腺功能40例颈带状肌间入路的患者甲状旁腺均原位保留,术后2例患者出现暂时性甲状旁腺功能低下,6 w后复查甲状旁腺激素水平恢复正常。40例颈白线入路的患者也均原位保留甲状旁腺,但有6例患者出现一过性甲状旁腺功能低下,见表1。

表1 2组术后甲状旁腺功能/例(%)

2.32组喉上神经外侧支找出率和寻找时间比较与颈白线入路“脱血管帽”组相比,颈带状肌间入路组的喉上神经外侧支检出率降低,探查时间明显缩短,见表2。

表2 比较术中喉上神经外侧支检出率及探查时间

2.4VHI-10评分2组患者术前VHI-10评分差异无明显统计学意义(P>0.05);术后发现接受经颈带状肌间入路手术组患者未出现饮水呛咳、声嘶、发音低沉症状,VHI-10评分低于颈白线入路组患者,差异有统计学意义(P<0.05)。而颈白线入路组患者术后有10例出现不同程度的发音低沉,进一步喉镜检查发现患侧声带出现松弛,见表3。

表3 2组患者术前、术后患者VHI-10评分 分)

3 讨论

喉上神经起源于迷走神经下干[4],在颈内动脉与颈外动脉分叉处的深面或颈内动脉的深面发出粗的内侧支与细的外侧支[5]。而喉上神经外侧支是由甲状腺上动脉的环甲支伴行、滋养,其穿过胸骨甲状肌,到达咽下缩肌,穿过咽下缩肌部分纤维最后到达环甲肌。喉上神经外支可发出分支至甲状腺、咽下缩肌、咽丛、环甲肌、喉返神经及心丛[6-8]。甲状上动脉除了滋养喉上神经外侧支外,其细小分支还可滋养腺体上位甲状旁腺。由于喉上神经外侧支与甲状腺上动脉的相对位置变异较多,Cernea等[3]根据解剖关系将喉上神经外侧支分为三型。有研究表明II型出现的几率最大[5,9],这可能是由于随着腺体的增大,甲状腺上极与喉上神经外侧支可出现病理性接近所致。因此在甲状腺手术中如果未充分暴露腺体上极,因解剖变异而误伤了喉上神经外侧支及甲状旁腺滋养动脉,会导致术后出现声音嘶哑、音调降低、声带无力、低血钙等症状,患者的生活质量受到了严重的影响。因此解决因甲状腺上极术野暴露不充分而引起喉上神经外侧支及甲状旁腺滋养血管的损伤,已成为甲状腺外科医师最为关注的问题。

针对单侧腺叶的甲状腺乳头状癌目前存在两种手术入路方式,第一种是颈白线入路“脱血管帽”法,在实际操作中笔者发现当肿瘤位于腺叶上极时充分暴露术区上野存在较多的困难,尤其对于肥胖、颈部短粗、腺叶肥大的患者,由于术野狭小,即使最大程度的向下牵拉腺体,甲状腺上野暴露也并不明晰,因此只能通过紧贴腺体上极甚至离断胸骨甲状肌以扩大术野。这不仅增加了手术床上而且还延长了手术时间,针对II型尤其IIb型更易出现喉上神经的误伤。因此本研究中颈白线入路“脱血管帽”组分别有6例和10例出现术后一过性甲状旁腺功能低下及声音低沉。这与术区上野显示不清引起喉上神经过度经牵拉及甲状旁腺滋养动脉损伤有关。 第二种是以喉上神经外侧支的解剖结构为理论依据,因其终止于环甲肌,故国内相关学者采用经环甲间隙入路的方式,来辨识和保护喉上神经[10-11]。该入路虽能识别喉上神经进入环甲肌的部分,但对于甲状腺肥大的患者,该术式仍存在术野上方显示不清的缺点,仍需离断腺体上方周围的胸骨甲状肌来扩大术野。徐胜前等[12]指出19%的Cernea II型及50%的N型患者喉上神经外侧支在环甲肌区域难以被发现,并且当神经位于环甲肌的上中央或后中部时,运用颈前迷你切口,直接游离环甲区很困难。其次Selvan等[7]通过环甲肌入路时发现,环甲肌的肌腱纤维较细,常与喉返神经外侧支出现混淆。

基于以上两种术式存在的缺点,本研究通过采取经颈带状肌间入路,即常规切开颈白线后初步游离腺叶,经胸骨舌骨肌和胸骨甲状肌间隙入路,可完全暴露甲状腺上野,在直视下即可清晰识别喉返神经外侧支并逐一处理伴行的上极血管分支。结果显示经颈带状肌间入路喉上神经外侧支暴露率为90%,术后无1例患者出现喉上神经外侧支及甲状旁腺损伤,相关数据结果明显优于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。

来我院就诊的患者有部分因合并继发性甲亢而出现腺叶肥大。术中常因腺体上野暴露困难增加了手术的难度及喉上神经损伤的风险。而经颈前带状肌间的自然间隙入路直视下便可轻松显露甲状腺上极,即减少了手术创伤及神经损伤风险又缩短了手术时间,在临床中值得推广。