劳动迁移与未来再迁移决策检验:经济推引还是社会认同?

——基于2014年全国卫计委流动监测数据的证据

袁青川

(河北大学 经济学院,保定 071000)

一、引言

根据Bogue(1959)[1]劳动力流动模型,劳动力流动主要源自于劳动力流动的推力和拉力。流入目的地的经济状况是劳动力流动的主要拉力因素,流出地的经济状况是流出的主要推动因素,流入地和流出地的差距成为劳动力流动的关键。Taylor(1991)[2]和Bloom(1985)[3]认为劳动力的迁移除了推拉因素、流出与流入地之间的预期收入差异之外,还包括个人、家庭、环境等因素的影响。很多文章研究了经济因素对劳动力流动的影响,同时也研究了劳动力流动对不同地区收入分配差距的影响。在影响劳动力流动的因素方面,Massey(1993)[4]认为劳动力的流动主要原因是收入差距,Todaro(1969)[5]认为预期的城乡收入差距以及是否能在城市中实现就业是影响迁移决策的主要因素;Fan(2004)[6]认为劳动者的年龄、性别、受教育程度、家庭背景等方面会影响劳动力流动的意愿。梁琦(2013)[7]从户籍制度视角研究劳动力流动,认为户籍制度阻碍了劳动力自由流动,不利于城市层级体系的优化。所以,劳动力流动的驱动力为流入、流出地的经济因素、户籍制度,以及微观个体及其家庭所面临的收入、福利、风险等。劳动力流动对地区收入分配影响目前还没有完全达成共识,有些人认为劳动力流动扩大了地区之间的收入分配差距(钟笑寒,2006[8];段均、杨俊,2011[9];周加来,李刚,2008[10];余吉祥、沈坤荣,2013[11];周光霞等,2018[12]);也有人认为劳动力流动减缓了地区之间的收入分配差距(杨建军,李勇辉,2016[13];姚枝仲等,2003[14];王小鲁、樊纲,2004[15]),这种争议关键在于劳动力流动与收入分配之间存在着较强的内生性。故在研究劳动力流动的经济因素时候必须考虑到这种因果由于选择性偏差而导致的估计偏误。

随着人们生活水平的提高,经济因素虽然还是决定劳动力流动的重要因素,但其他因素也逐渐成为影响劳动力迁移的重要因素。当人们流入目的地之后可能会长期在当地生活,这涉及到劳动力流动者的生活融入度的问题,如果能够较好的融入当地的生活,被当地人所接纳,那么这种流动具有相对较高的稳定性,一旦无法被当地人接纳,他们就会由于效用受损而离开此地,继续流动或者出现回流。所以,在劳动力流动过程中,虽然经济因素决定着劳动力流动的方向,随着劳动力流动者的流动体验,融入度也会逐渐成为决定劳动力流动的主要决定因素(潘静,陈广汉,2014[16];何军,2011[17])。国外社会融合理论主要包括同化融合论、多元文化论、隔离性融合三个方面。Park(1928)[18]的同化融入理论认为移民通过调整原有的态度和文化习惯,融入当地社会,意味社会融入是人们被迫接受主流社会的文化、价值观、行为方式等的过程,这一观点受到学者们的质疑和批评。因此又产生了多元文化,该理论认为,不同的文化和价值观会相互作用、相互渗透,不以某一弱势群体文化的牺牲为代价,所有的社会参与者都享有平等的权利。隔离性融合是对传统融合理论的补充和拓展,考虑到移民在迁入地所处的经济背景的不同,移民的人力资本及社会关系等方面与迁入地存在互动,迁入地的成员以及政策制度表现出来的冷漠、歧视或接受的表现方式对融合过程起到关键作用。然而,劳动力初步流动和未来的再次流动中,经济因素和社会融入度是否都显著决定着劳动力流动的方向?经济因素是否还是主要的决定因素?这些问题都需要进行深入的探讨。

二、研究方法

劳动力流动是综合因素作用的结果,包括经济型因素和非经济型因素,它是一种综合性的预期体验,所以,本文主要采用效用函数来研究劳动力的省际流动决策。不同类型的劳动者其流动机制也会存在着显著性的差异,假设流出地为i地区,流入地为j地区,第k类型劳动者获得的效用是Uk,ij,假设劳动者的m的效用是关于流入地i、流出地j、以及劳动者个体indiv、劳动者家庭等变量familiy等线性函数:

Uk,ij=zijβk+indvγ+familyδ+εk,ij

(1)

其中,βk表示k类型劳动者效用系数向量,不同类型的劳动者该系数向量会存在差异。εk,ij表示随机项,假设有N个流动的地区可供选择,那么从i地区流动到j地区的概率(包括i=j)πk,ij的表达式为:

πk,ij=Prob(Uk,ij>Uk,is) 其中s≠j

(2)

如果有N个流入地可供选择,那么劳动者流动的概率πk,ij可以进一步表达为:

(3)

如果直接采用logit条件函数对劳动力流动进行估计,需要采用多元logit回归,且估计结果相对比较复杂。Gabriel, Justman and Levy(1987)[19], Gabriel, Shack-Marquez and Wascher(1993)[20], Poncet (2006)[21]和Sasser (2010)[22]等采用了一种相对简单的方法,对劳动力流动进行了估计,即估计劳动者从i地区流动到j地区的概率和继续留在i地区的概率之比πk,ij/πk,ii:

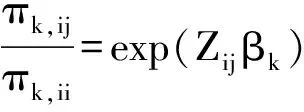

(4)

式子中Zij=zij-zii表示流入地和流出地条件,包括激励劳动者流出的变量和吸进劳动者到流入地的条件。Zijβk表示由于劳动力流动带来的福利改进。假设Flo表示省际流动的可能性,那么上面的式子可以表示为:

P(flo=1|Zij)=exp(Zijβk)

(5)

由于是否省际劳动力流动本身是一种选择过程,未来的劳动力再次迁移已经不是一个随机样本,而是一个选择样本,所以未来劳动力再次迁移的影响因素研究必须采用纠正选择性偏差的二阶段法。

E(longliving = 1|flo=1,Zij)

(6)

三、数据及描述性分析

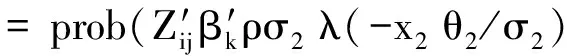

本文采用2014年国家卫计委的全国流动人口动态监测数据。该数据不但调查了劳动力流动的个体数据情况,同时也围绕流动人口进行了社会融合调查,主要的调查范围包括北京市朝阳区、山东省青岛市、福建省厦门市、浙江省嘉兴市、广东省深圳市和中山市、河南省郑州市、四川省成都市等八个城市,调查对象主要是在本地居住一个月及以上,非本区(县、市)户口的男性和女性流动人口,其中在年龄方面主要涵盖2014年5月年龄为 15~59 周岁,即1954 年6 月至1999 年5月间出生的人口。主要选择的解释变量是劳动力的迁移和未来劳动力迁移。其中,劳动力迁移主要采用户口所在地和现在的居住地分离的方法,如果没有分离,表示省份内部的流动,分离表示省外的流动。根据劳动力流动的托达罗模型,劳动力的流动受到流入地和流出地的影响,这里主要选择流入地和流出地的人口总量、人均经济收入、失业率、失业率的增长率等宏观经济状况作为劳动力流动的经济推引因素;同样,流入地和流出地的生活消费也是劳动力流动的重要经济因素;另外,在社会认同方面主要包括社会认同能力、社会观点认同、社会体验认同。其中在社会认同能力方面,主要采用劳动者对流入地语言的掌握能力来代表其对迁入地的认同能力,因为如果掌握当地语言可以较快的融入到流入地的文化和生活中,较快的适应和被接受;在社会观念认同方面,主要考虑其对流入地和流入地的经济、生活密切相关的生活习俗等的认同和适应,具体来讲,对流出地的认同主要包含了对自己家乡的风俗的认同、对家乡的办事习惯的认同、对孩子说家乡话的认同、保持家乡生活习惯的认同等;对流入地的认同主要包含了卫生习惯、衣着打扮、教育理念或养老观念、一些社会问题的看法等是否与本地市民存在着较大的差别。在具体的体验认同方面,主要包括了是否愿意意愿与本地人做同事、邻居、朋友等;感觉自己是属于这个城;是否是这个城市的成员;感觉本地人不愿与我做邻居、不喜欢我、看不起我等。具体的变量以及变量的含义如表1所示。

表1变量类型、含义及其定义

劳动力迁移之后,是否与当地的社会文化等相融合,可能也是促使其形成在此迁移的重要因素。所以,劳动力迁移不仅仅是经济因素的推动,更重要是随着人们生活水平的提高,劳动力流动决策会更倾向于依赖流入地对其的接纳和认同程度。如果感受到当地市民对其接纳程度较低,无法融入到当地的生活中,他们也会产生强烈的再迁移愿望。然而,这种迁移不再是一种纯粹的经济解决,而逐渐形成了一种效用决策,即心理感受的满足程度。这种流动将是一种更高质量劳动力再配置。然而,在现实生活中由于信息的不对称,往往在劳动者是否迁移时,经济因素可能仍然是劳动力迁移的主要决策因素,在迁移之后决定是否再次迁移,对流入地的体验逐渐成为其流动的重要影响因素。所以,本研究主要结合劳动力迁移和未来的再迁移,来检验这两种不同的迁移类型中经济因素和社会认同因素起到的作用,以及在这两种不同类型的迁移中二者的作用是否有较大的变化。

在调查样本中,省内迁移和省际迁移劳动者的平均教育年限分别为9.49年和9.40年,即平均教育水平为高中,劳动者迁移样本中平均教育年限较低。在这样的平均样本情况下,中国的劳动力迁移呈现学历越高,省际迁移的可能性越小;同样在长期居住的打算方面,也表现相同的趋势,即长期打算在本地居住的劳动者平均教育年限为9.68年,不打算在本地成年期居住的为9.20年。通过对省际迁移和省内迁移、打算长期居住和不打算长期在本地居住的群体分别进行均值差检验,发现两个群体的差异无论在人口特征、流入地和流出地经济特征、社会认同等方面均存在着显著性的差异(具体如表2)。

表2劳动力迁移和未来迁移的描述性统计

注:第(4)、(7)列括号内是t值

四、劳动力迁移与外来再迁移的实证结果

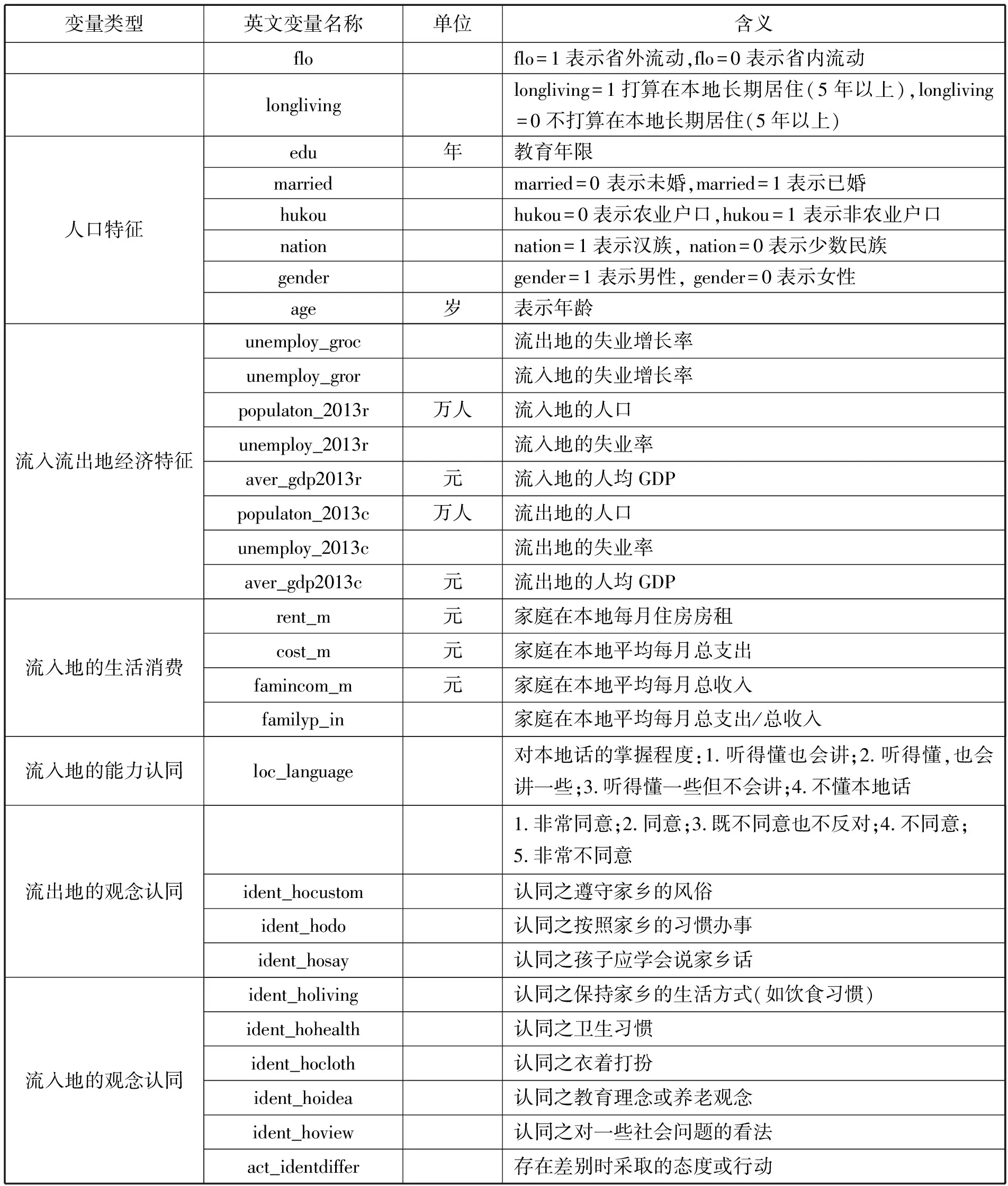

省际流动决策的实证结果表明(见表3的第1列和第2列),非农业户口在劳动力省际迁移的倾向更大;总体而言,省际人口中非农业户口比农业户口高出了1.80%。在人口特征的其他方面对省际和省内迁移没有产生显著性的影响,这说明户口仍然是影响劳动力流动的重要因素。省际流动决策的实证结果表明,流入流出地经济特征是决定省内迁移和省际迁移的重要因素:在失业率方面,如果迁出地失业率每增加1%,那么将会使得省际迁移的概率上升0.0542%,这意味着迁出地的失业率越高,在当地就业的机会也就越少,进行省际迁移到其他地方找工作的概率也就越大;如果迁入地的失业率每增加1%,那么进行省际迁移到该地的概率就会减少0.256%,即迁入地的失业率越高,到该地就业的前景也就越小,找到工作的概率会明显下将,所以流入到该地的迁移人口减少;在人均收入方面,如果流出地的人均收入增加1%,将会使得省际迁移到其他地区的概率下降0.401%,如果流入地人均收入每增加1%,那么省际迁移到该地的人口概率将会增加0.256%。所以,从总体上来说,当地人口的流入和流出与流入地、流出地经济状况差异有着很大的关系。从当下的劳动力迁移来看,主要还是有经济因素在起着重要作用。

这种实证结果也揭示了当下的人口集聚问题,即当下人口主要流向北京、上海、广州,这与当地的经济发展水平有着密切的关系。另外lnPC表示流出地人口的对数,lnPR表示流入地人口的对数,二者的系数是小于1,即不论是流入地还是流出地,当地的人口每增加1%,那么省际流动人口增加的比重不会超过1%。根据边际效应的概念,可以发现,流入地人口每增加1%,那么就会使得省际迁入的概率提高0.0645%;流出地人口每增加1%,流出地的人口中将会使得省际迁移的概率降低0.262%。该实证结果也表明,当下人口在迁移过程中会逐渐出现人口集聚问题,即逐步向经济发达的地区进行集聚。为了减少人口聚集,实现劳动力回流,必须首先发展当地的经济,提高当地的人均经济收入、降低当地的失业率等,在经济水平提升中获得劳动力的回流,进而促进经济的快速发展,减少经济地区区域性的差异。

此外,劳动者在进行省际流动决策时,对于流入地的经济支出也非常关注,这也是他们是否迁移到目的地的一个具有决定意义的经济因素。从流入地的生活消费来看,迁移决策主要取决于在当地的支出和收入比。如果支出收入比每增加百分之一,那么流入当地的人口概率将会显著下降0.0532%。在经济发展过程中,为了实现劳动力的有序流动,减少人口的过度聚集,通过收入分配政策和价格制度等,影响当地的指出与收入比重,可以适当增加当地人口流入的概率,促进当地的经济发展,减少地区之间经济发展的不平衡性。

劳动者在进行省际流动决策时,重点考虑的非经济型因素主要是流入地和流出地的社会生活适应情况,这主要取决于其社会认同。根据实证结果,对流入地的语言掌握程度的提高,可以大大提升劳动者迁入的概率。对流出地、流入地的观点认同因素对劳动力是否进行省际迁移决策时影响并不明显,不论是对自己家乡的风俗的认同、对家乡的办事习惯的认同、对孩子说家乡话的认同、保持家乡生活习惯的认同等以及对流入地的卫生习惯、衣着打扮、教育理念或养老观念等是否与本地市民存在着较大的差别均没有显著影响到劳动力的省际迁移决策。但在劳动力省际迁移决策时,一些社会问题的看法等对劳动力省际迁移有着显著性的影响。虽然其对省际决策影响显著,但影响程度并不大,即使省际迁移劳动者对迁入地的社会问题看法非常不同意,也不会造成省际迁移迁入概率的明显下降。这说明劳动力在进行省际迁移决策时,并没有将其对流入地的社会观念认同作为其迁移决策的关键变量。同样,在众多体验认同因素中,即是否愿意意愿与本地人做同事、邻居、朋友等以及感觉自己是属于这个城市、感觉本地人不愿与我做邻居、不喜欢我、看不起我等均不是其进行省际迁移决策重要影响因素。然而觉得自己或家人与本地人相处情况的融洽程度和是否感觉自己是否为这个城市的成员对劳动力省际迁移决策影响显著,说明劳动力在进行劳动力省际迁移决策时,并没有完全不考虑流入地对自己的社会认同。这说明当下的劳动力迁移决策已经融入了社会认同因素。虽然这种社会认同因素在邻里、朋友、同事等方面并不显著,但劳动力迁移更加在意的是一种整体融入感。

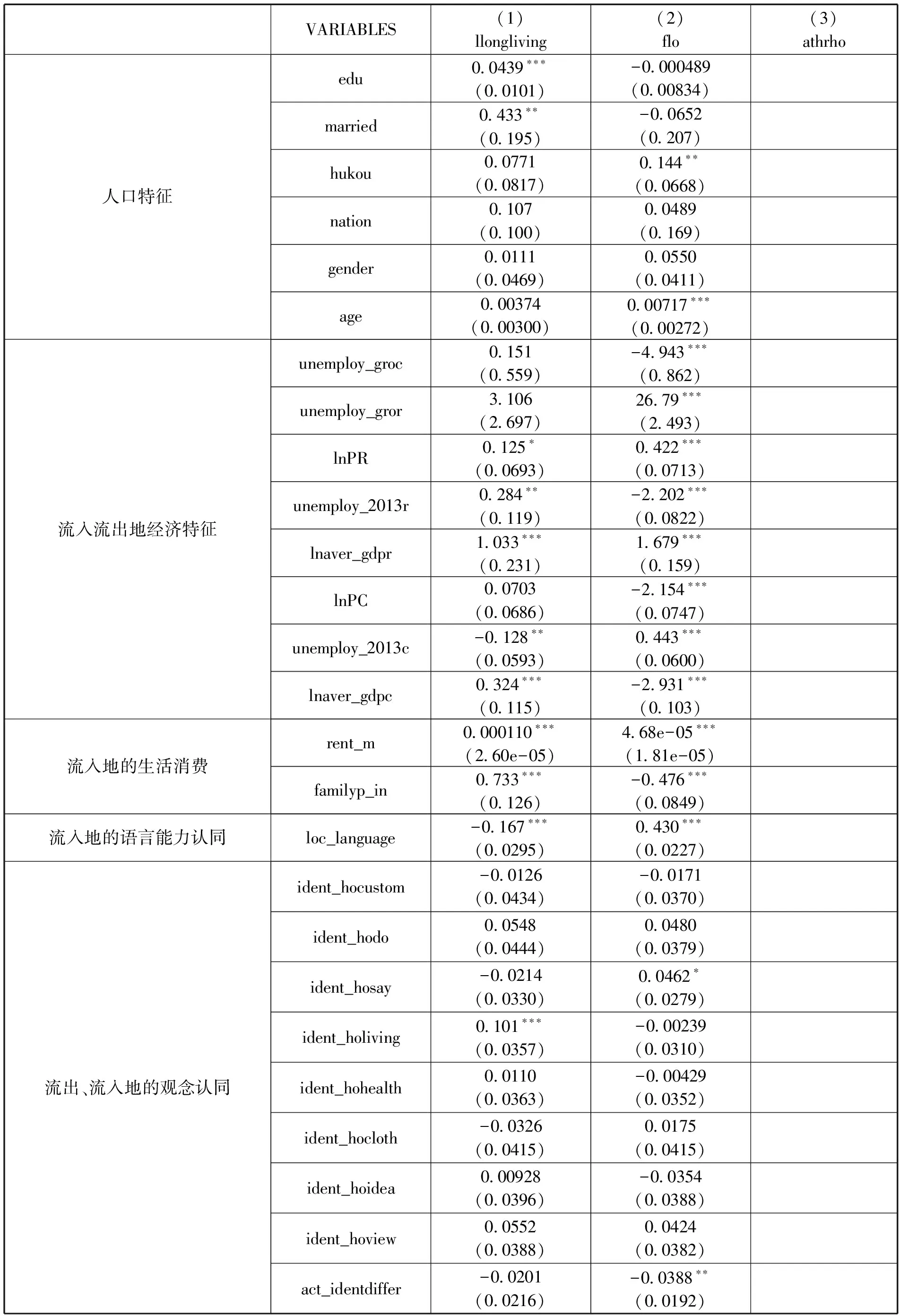

表3省际流动决策与长期居住决策实证结果

注:Standard errors in parentheses***P<0.01,**P<0.05,*P<0.1

未来劳动力迁移决策的实证结果表明(见表3的第3列和第4列),在其他条件相同下,上学的年限越长,未来迁移的概率也就越高,说明当前教育水平下,劳动者学历的提高有助于提升劳动者迁移的能力,提高劳动力市场的流动性。已婚劳动者由于子女上学、生活经济压力等会使得未来劳动力再次流动意愿增强。此外,年龄也是决定其未来五年是否决定迁移的显著影响因素,如果劳动者年龄越大,未来迁移的概率也就越高,但它不是劳动力省际迁移决策的显著影响因素。这说明在当下我国的劳动力迁移中,教育、婚姻、年龄等是劳动力迁移后决定是否再次迁移的重要因素。

劳动力迁移之后,经过对流入地的一段时间的体验,劳动者再次进行迁移所考虑的经济性因素会有所下降。其重点考虑的是流入地经济状况:如果当地的经济状况变差,比如失业率升高、失业率增长率加速等均会刺激劳动力未来五年再次流动的意愿。但是其对初次流动的影响相比有一个明显的下降。这种影响程度的下降说明说明劳动力未来的迁移不再是一种简单的经济决策。经过劳动力省际迁移决策之后,在当地经过一段时间的熟悉,当地的失业率上升,经济状况变坏恰恰给他们提供了与外地人竞争的优势,从而使得他们未来迁移的决策受到经济状况的影响降低。所以,经济状况对劳动力初次迁移和未来的再次迁移影响并不完全相同。

未来五年是否要迁移的打算时,经过对流入地的体验,发现流入地的生活消费水平对未来迁移决策有更显著的影响,而且相应的影响程度会更偏大,此时流入地的租金也成为影响其再次迁移的显著性因素。同时,流入地支出和收入比重对未来五年迁移决策影响程度更大,即如果提高1%,那么劳动者未来迁移的概率就会提高0.154%,远远高于其省际迁移决策的影响程度(-0.0532%)。所以,流入地的生活支出和收入比重不但影响着劳动力省际迁移的决策,也会影响其未来迁移倾向,且这种生活负担经过劳动者的体验后对劳动力迁移的影响效果更明显。

另外,社会认同对未来迁移决策的影响有一个显著的提升。在社会能力认同方面,对劳动力未来五年再次迁移产生影响的因素包括社会能力认同和体验认同。社会观念认同对劳动者未来迁移没有产生显著性的影响。社会语言能力认同方面,其认同度越高,劳动力未来五年迁移的概率越低;在社会体验认同方面,同事、邻里、朋友关系、城市的归属感、与本地人的相处融洽情况等都显著的影响到了劳动者未来的迁移决策。这说明我国当前的劳动力迁移决策中经过对迁入地的体验,会逐渐的加入社会认同因素,即社会认同因素在劳动力迁移体验中越来越显著的影响到迁移决策。

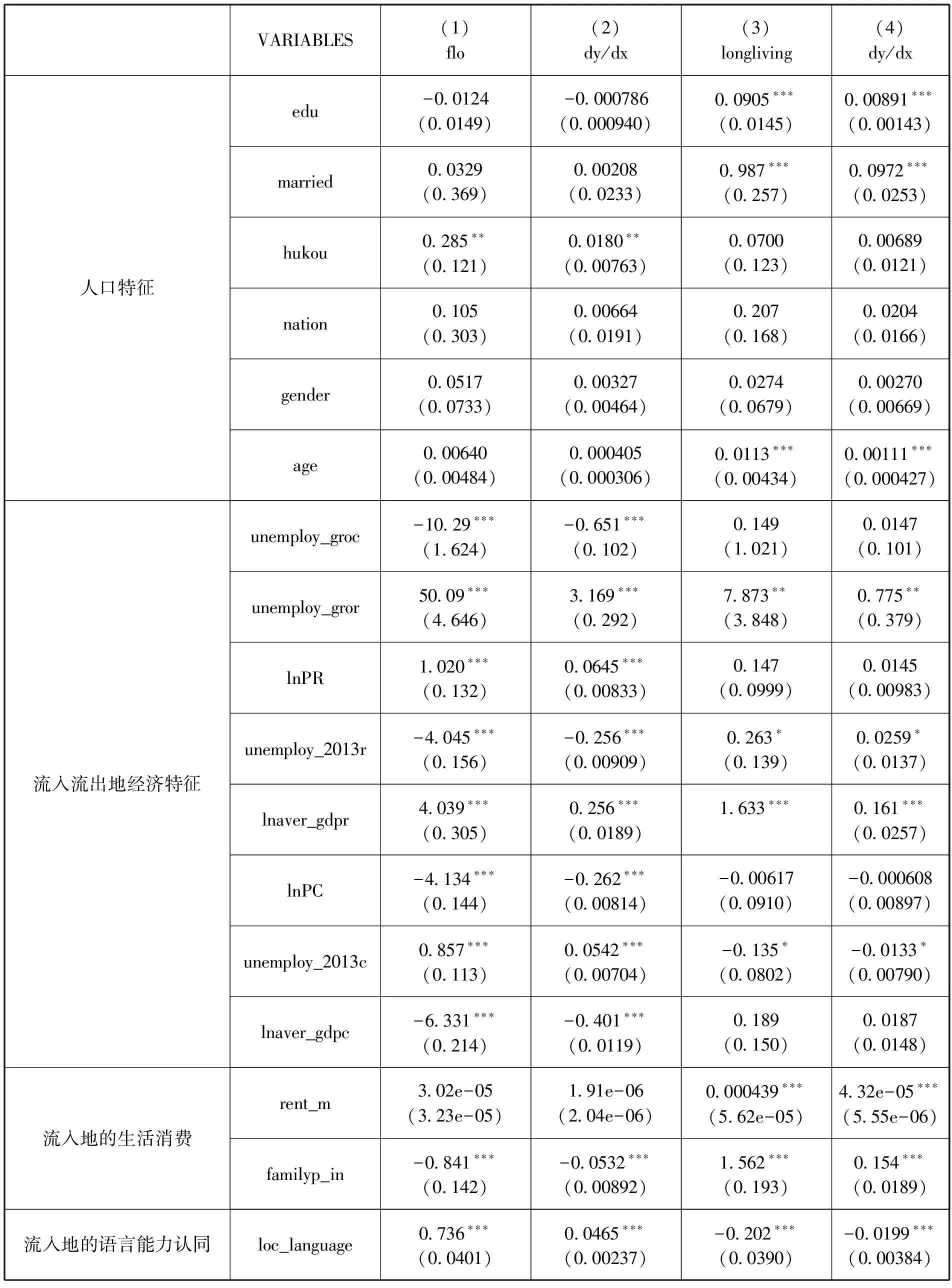

在未来五年是否打算迁移的决策和之前的省际迁移决策有着密切的关系。如果之前进行了省际决策,那么他们会经过迁移后的体验决定是否再次迁移。省际迁移劳动者迁移后经过迁移体验,感觉自己的迁移使得自己的效应并没有如预期增加的多,虽然在流入地不适应,但由于前次省际迁移的成本,会降低他们再次迁移的概率。所以,未来迁移的决策在很大程度上受到前次迁移决策的影响。此外,如果前次是省际迁移,那么他们通过对社会认同的体验会有所不同,这也会使得社会认同对他们未来五年迁移的打算影响的程度有所不同。总之,前次的省际迁移决策会降低再次迁移的概率和倾向。然而probit回归中假设样本是随机样本,否则估计结果就会受到影响。在样本中,省外流动的样本和省内流动的样本都是省内和省外流动决策的结果,不再是一种随机的样本,所以估计的未来五年是否决定迁移的决策不是一个随机样本的估计结果,自然估计结果就会出现偏差,由于选择性偏差系数为正,说明对未来劳动力再次迁移决策的影响因素被高估。例如,在控制了选择性偏差之后,随着教育年限的上升,决定再次迁移的概率相对下降(如表4)。通过修正选择性偏差,在社会认同方面,不论是社区、邻里、朋友等关系都影响到其未来迁移意愿,显著性系数都有所下降。总体来说通过选择性偏差纠正之后,感觉自己或家人与本地人相处不融洽导致其未来的流动意愿影响减弱,即省际迁移会降低社会认同对外来迁移人口居住意愿的影响。

表4基于赫克曼的省际流动决策与长期居住决策实证结果

五、结论与讨论

首先,省际人口中非农业户口比农业户口高出了1.80%,在人口特征的其他方面对省际和省内迁移没有产生显著性的影响,说明户口是影响劳动力流动的重要因素。造成这种结果的原因主要与户籍制度有关系。首先,众多就业制度与户籍关联。目前中国的户籍制度主要通过劳动力市场准入政策与就业密切的联系起来。中国的劳动力准入政策主要分为两类:一是关于外来务工人员和农民工政策,这类政策主要是影响到就业权利和就业资格的问题。另一类是人才引进政策,主要涉及到劳动者的素质水平门槛要求。这两类政策和户籍制度有着密切的联系。本地户口是决定是否可以拥有本地内部资源的先决条件,与劳动力流动存在着密切的联系(陆益龙,2008)[23]。其次,诸多社会福利与户籍关联。与户籍挂钩的教育、医疗、就业、住房等方面权益分配才是问题的关键。据了解,目前与户籍挂钩的权利和福利还有20多项,涉及政治权利、就业权利、教育权利、社会保障、计划生育等各方面。政治权利类包括人大代表的选举与被选举权、基层组织的选举与被选举权,就业权利类包括就业资格、就业扶持等,教育权利类包括义务教育机会、高考资格、职业教育补贴等,社会保障类主要包括公共卫生服务、基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、最低生活保障、保障性住房等;计划生育类包括生育指标、计划生育奖励扶持、超生社会抚养费等;其他还包括义务兵退役安置政策和标准、交通事故人身损害赔偿等。所以,要使户籍制度改革要取得明显的成效,必须使其附带的各种相关利益消失或均等化。第三,社会保障制度与户籍关联。对于农民工和灵活用工采用例外性的规定。其中《劳动合同法》一方面承认了非全日制工的灵活用工方式,另一方面没有规定社会保险的覆盖方式方法,也没有规定政府、企业、个人承担的责任等。这就将灵活用工排除在了社会保险的体系之外。由于中国灵活用工数量剧增,而其并没有受到社会保障制度的覆盖,这在一定程度上促使了劳动参与率居高不下,同时也给劳动力市场分割提供了沃土。

其次,吸引人口迁入前提是改善当地经济状况,提高迁入者居住意愿在于良好的社会认同。流入地、流出地的经济状况是劳动者省际迁移决策的重要影响因素,然而对于迁入地和迁出地的社会认同对省际迁移决策影响并不显著。但是一旦形成迁移,那么当地的社会认同会显著影响到劳动者未来迁移的意愿。如果迁移者能够融入迁入地,形成良好的社会认同,那么他们会更倾向于长期在当地居住,降低再次外迁的倾向。所以,经济诱因是迁移的重要影响因素,社会认同是迁移后长期稳定居住的影响因素。基于此实证结果,为了吸引劳动者的迁入,需要提供一个开放性的社会环境,使得迁入者获得较高的社会认同,在经济诱因的作用下,会逐渐的形成人口的聚集,建立良好的居留意愿,稳定迁入者的生活,推动当地经济的发展。

再次,省际迁移会降低社会认同对外来迁移人口居住意愿的影响。省际迁移给劳动者造成的迁移成本较高,这使得劳动者未来再次迁移时必须考虑迁移的收益要高于此次迁移成本以及未来再次省际迁移成本,因为很有可能使得劳动者在省际迁移的体验中会充分认识到迁移的各种成本,即不但包括直接的经济成本,还包括一些效用损失,比如对家乡的依恋,对过去亲戚朋友的割舍,以及自己背土离乡感等。这些成本在迁移结束之后需要通过相应的收益得以弥补,比如当地人对其的接纳程度、重新建立的邻里、朋友、同事关系等,以及获得的直接经济收益等。从实证结果来看,虽然劳动者未来迁移意愿和社会认同有很大的关系,但通过选择性偏差模型结果来看,多次迁移会造成劳动者迁移概率在同等条件下下降,从而降低了劳动者省际迁移后的生活质量。所以,为了提升省际迁移的质量,需要减少流动障碍,减少迁移给劳动者带来的各种负担,加强流入地对省际迁入人口的包容性。