陇中黄土丘陵区土地利用强度-生态系统服务-人类福祉时空关系研究

——以安定区为例

柳冬青,张金茜,巩 杰,钱彩云

兰州大学资源环境学院/西部环境教育部重点实验室, 兰州 730000

生态系统服务是指生态系统通过其结构、过程和功能直接或间接提供给人类的各种惠益,包含供给、调节、文化和支持服务[1- 2],这些服务不仅是区域生态安全和社会持续发展的关键,更是居民福祉的重要影响因素[3- 4]。人类福祉是人们对自身生活状态的一种多维度感知,包括维持高质量生活所需的基本物质条件、健康、良好的社会关系、安全以及选择和行动的自由等要素[5]。土地作为生态系统服务的核心载体,为人类社会提供各种功能,对其功能的多样化利用就是满足人类不同需求的结果,其中伴随着不同土地利用类型相互联系与作用的过程[6]。同时,土地利用方式和内部结构也是景观格局的范畴[7],特定景观所具有的能够长期而稳定地提供生态服务、维护和改善区域人类福祉的综合能力,即景观可持续性,其核心内容是景观格局和人类福祉[8]。那么,如何实现景观格局优化配置和人类福祉的有序提升将亟待解决。然而,人类作为社会生态系统的一部分,在早期“人本主义”思想的驱使下,多数利益诉求者过于追求经济效益而忽视生态平衡,导致一系列环境问题接踵而至,影响着人类社会的平衡发展[9- 10]。因此,如何在满足人类社会经济发展的同时,保障生态系统服务的持续供给成为国内外学者关注的焦点[11-12]。随着“可持续发展”第一次在《我们共同的未来》中提出,我国相继出台“可持续发展观”和“创新、协调、绿色、开发、共享”五大发展理念,认为发展的主体是人,发展的出发点和最终目标是改善和提高人的福祉[13]。这与扶贫攻坚,协调区域发展,促进全体人民共享改革开放成果,全面建成小康社会的美好蓝图相一致。为此,基于人类福祉,从可持续发展视角,正确认知生态系统服务之间的权衡与协同关系,并进一步探讨这种关系形成的土地利用变化过程,是生态系统可持续管理决策的前提,有助于生态系统服务和人类福祉的“双赢发展”[14]。

近年来,全球土地计划(Global Land Project)和未来地球计划(Future Earth)的发起,使“土地利用变化-生态系统服务功能-人类福祉”的主线更为清晰[15]。基于此,国内外学者开展了大量研究,但多集中在大中尺度土地利用变化对生态系统服务与人类福祉的影响[16-17],且具有尺度效应的生态系统服务与人类多维度福祉间的时空耦合机制尚不明晰,尤其缺乏对多尺度下不同主体行为(主要为用地类型的选择)、生态系统服务与人类福祉间内在联系的认识[3]。就黄土丘陵区而言,杨莉等、刘秀丽等综合问卷调查和参与式评估,探讨了该地区生态系统服务变化对人类福祉的影响[18-19],但在县区和乡镇尺度上综合分析生态系统服务与人类福祉间的时空关系,并针对这种空间差异,从促进发展成果人们共享视角探索居民福祉空间均衡的影响要素,从而依据权衡生态系统服务,制定空间差异化的土地利用策略的研究较少。

定西市安定区是陇中黄土丘陵区典型的农业区,其农业人口比重高达78.68%,曾先后荣获国家现代化农业示范区、全国农业标准化示范县(区)、全国马铃薯产业知名品牌创建示范区和全国粮食生产先进县(区)等称号,但该区土质松散,植被稀疏的底质,加之高强度的土地利用,已成为全国水土流失最为严重的区域之一,严重制约着该区的农业发展和社会经济建设[20]。而且近年来人类活动的强化一定程度上弱化了生态效益,影响了人类福祉的有序提升。因此,本研究基于GIS技术开展土地利用强度、生态系统服务和人类福祉的空间制图,利用相关性和双变量空间自相关方法探讨安定区土地利用强度-生态系统服务-人类福祉间的时空权衡/协同关系,并初步探讨这种关系的形成过程,旨在为定西市安定区,乃至我国黄土丘陵区社会生态系统的有序改善提供管理依据。

1 研究区概况与数据来源

1.1 研究区概况

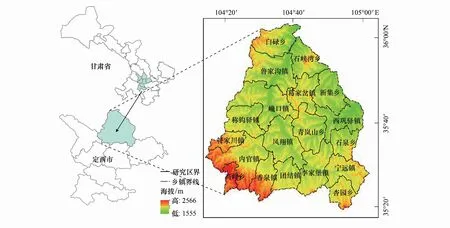

安定区位于甘肃省中部,定西市北部(35°17′54′′—36°02′40′′N,104°12′48′′—105°01′06′′E),下辖19个乡镇,面积约3638.7 km2(图1)。区内地势南高北低,海拔为1667—2568 m,且沟壑纵横、地形高度破碎。全区大致可分为四个部分:北部高丘陵沟壑区(相对高差大于150 m,植被稀疏,水土侵蚀作用强,农业发展较差)、中部丘陵沟壑区(相对高差小于150 m,地势稍平缓,适宜农作物生长)、南部低山浅山区(相对高差250—500 m,坡度较大,植被覆盖较好)和河谷区(如,关川河、西巩河流域多为冲积平川,地势平缓,人口密集,农业发展较好)。年均温为6.3℃,年降水量约400 mm,蒸发量高达1500 mm以上,属典型的温带大陆性季风气候。目前,水土流失和水资源匮乏是限制该区社会经济发展的重要原因,属生态脆弱贫困区。

图1 研究区概况Fig.1 Location map of the study area

1.2 数据来源

基于1990、2000、2010、和2015年的Landsat TM/ETM+影像,参考《土地利用现状分类标准》(GB/T21010—2007)并结合研究区实际情况,目视解译获得研究区的土地利用数据。社会经济统计数据由安定区统计局提供。

2 研究方法

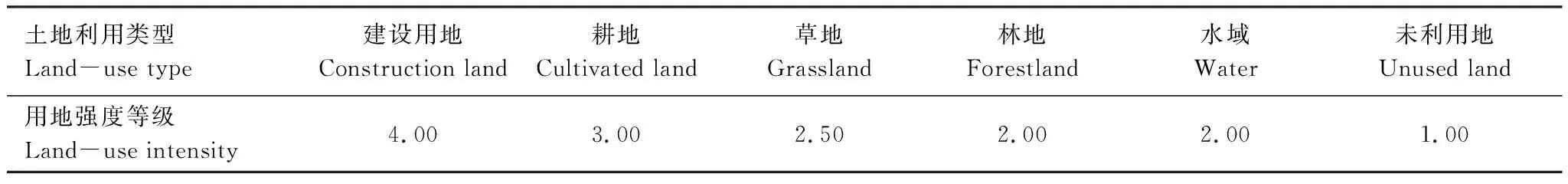

2.1 土地利用强度

人类通过改变土地利用方式和结构,并增强利用力度来满足自身对土地供给能力的需求,从而影响生态系统结构和功能。众多研究表明,土地利用强度与自然生态过程有着密切的关系[21-22]。本研究利用土地利用强度时空变化表征各乡镇土地利用和利用力度变化过程,参考庄大方等[23]土地利用强度分级指数,并结合研究区耕、草地比重大,农牧业发展特征,对草地强度进行了微调(表1)。公式如下:

(1)

式中,L为土地利用强度;Ai和Ci分别为第i级土地利用类型的强度分级指数和所占面积百分比;Si为第i级土地利用类型面积;S为土地总面积。

表1 土地利用强度分级

2.2 生态系统服务价值估算

生态系统过程和格局具有空间异质性,且区域资源供给能力和社会发展程度影响着人们对生态系统服务的需求程度和支付意愿[24],导致生态系统服务价值具有时空效应。因此,本研究依据谢高地等[25]制定的中国生态系统服务价值当量因子表,并结合研究区粮食供给能力(研究区农田粮食单位面积产量与全国农田粮食单产的比值)和社会支付意愿(食品消费支出占生活消费支出)作为地区逐年修订系数,同时参考甘肃省各生态系统NPP水平[26],将“中国生态系统单位面积生态服务价值当量”修订为“甘肃省生态系统单位面积生态服务价值当量”。以2010—2015 年全国粮食平均收购价格2.31 元/kg作为研究时段的粮食价格[27-28],一个生态系统服务价值当量因子的经济价值量等于当年全国平均粮食单产市场价值的 1/7,并结合各年份粮食种植面积和产量,计算安定区生态系统服务价值当量因子的经济价值,4个年份分别为441.76 元/hm2、453.68 元/hm2、890.31 元/hm2和1348.98 元/hm2。

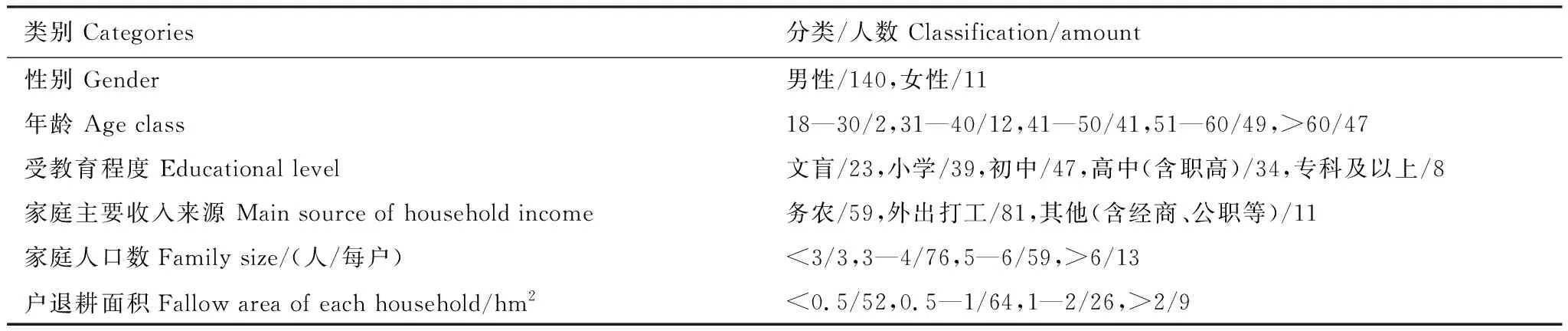

2.3 农户问卷调查

本研究于2017年6月进行实地调查,共获有效问卷151份,对被调查者性别、文化程度等社会经济特征进行统计分析,见表2。调查对象以50岁以上的中老年人为主,可保证其对近25年生态系统环境变化和生活水平变化判断的真实性。

问卷包括封闭式和开放式问题,含4部分:①调查对象及家庭的基本社会经济特征(年龄、文化程度、家庭人口、主要收入来源等);②居民个人基本生活状况(住房面积、耕地种植和退耕情况等);③居民对乡村基础设施的满意度(饮用水、交通、教育和医疗等);④居民对生态系统服务和当地生态环境变化的认知。

表2 调查农户的基本信息

2.4 人类福祉评价

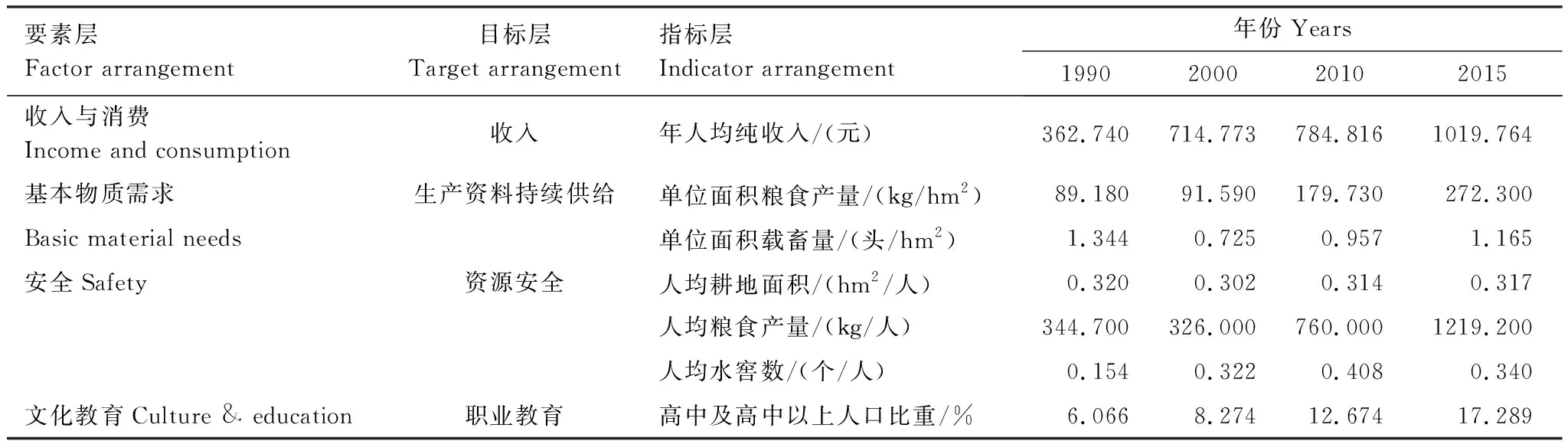

基于MA人类福祉视角,结合问卷结果(除城区外,各乡镇人均住宅面积差异较小,医疗卫生室和学校教学水平相近,自来水、硬化道路、乡村大舞台等基础设施均在2016年前后建成;除常见性干旱、大风外,生态环境无明显变化),考虑研究时间维度及数据可比性,本研究采用统计年鉴中可获得客观指标,构建安定区居民福祉评价指标体系(表3)。

表3 安定区农户福祉量化指标体系

数据来源于安定区统计年鉴;为减少通货膨胀的影响,年人均纯收入均换算为1990年的可比价

3 结果与分析

3.1 安定区县区尺度土地利用强度-生态系统服务-人类福祉变化

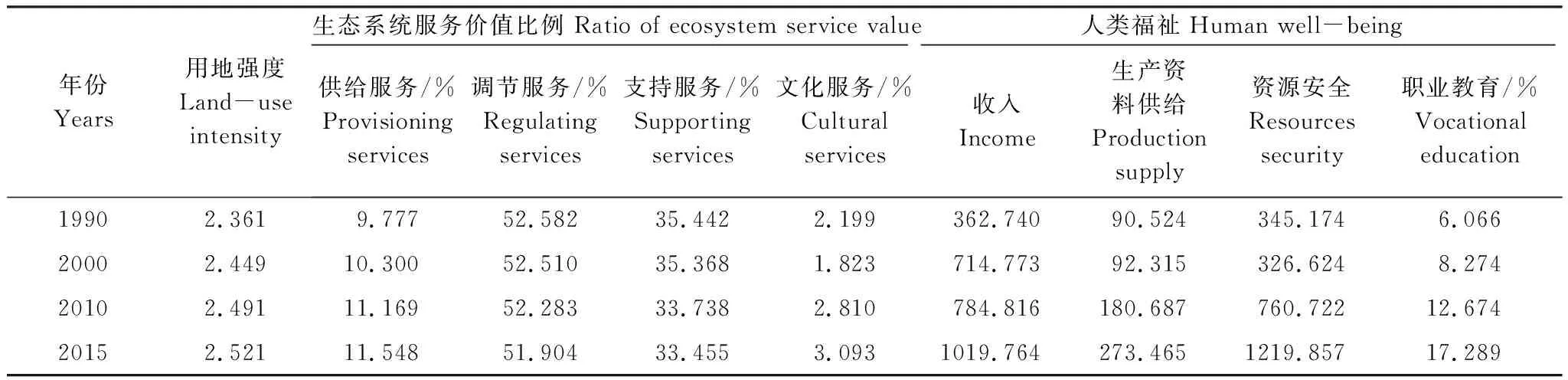

近25年来,安定区土地利用强度不断增强,由1990年的2.361增至2015年的2.521,且生态系统服务和人类福祉相应变化(表4)。具体而言,随着土地利用强度的增加,生态系统的供给服务比例逐渐增加,调节和支持服务比例逐步减小,文化服务比例波动增长;人类福祉结构中,各福祉要素均大幅度提升。结果表明,人类可以通过增强对土地的利用程度,弱化部分无直接受益的生态功能,从而增加土地等生态系统的物资供给能力,最终满足自身的福祉需求。

表4 安定区土地利用强度-生态系统服务-人类福祉变化

生态系统服务价值比例为各类生态系统服务价值占生态系统服务总价值的百分比

3.2 安定区乡镇尺度土地利用强度-生态系统服务-人类福祉变化

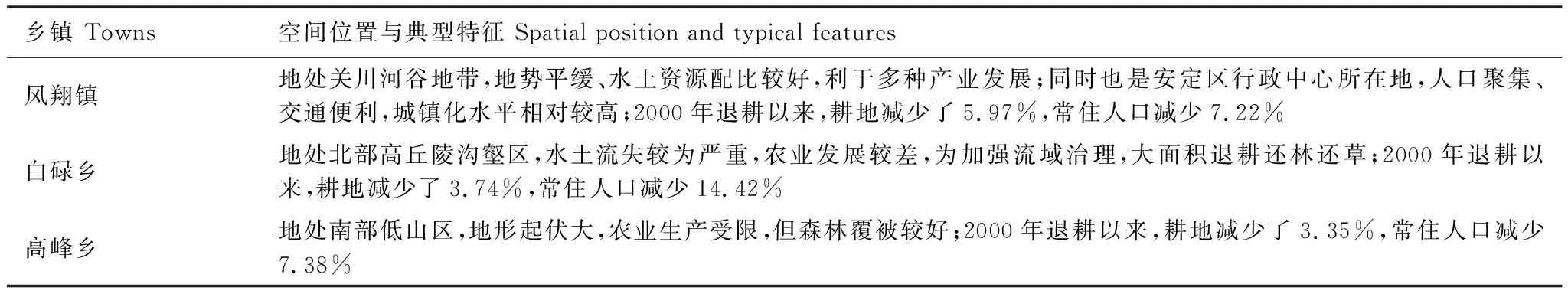

事物间的关系包含权衡(此消彼长的负相关关系)、协同(同增同减的负相关关系)和兼容(无显著关系) 等多种表现形式[29],且这些关系具有时空异质性。众多研究表明,相关系数的时间变化可识别权衡/协同关系的强弱变化[30-31],双变量局部空间自相关可揭示权衡(高低、低高集聚)/协同(高高、低低集聚)的空间变异[32]。此外,多尺度的综合研究有利于揭示事物发展的内在过程和机制。因此,本研究基于地貌和土地利用类型选取3个典型乡镇(凤翔镇、白碌乡、高峰乡)开展对比分析(表5),并利用SPSS和GeoDA对乡镇单元的土地利用强度-生态系统服务价值-人类福祉进行统计和空间关联性分析。

3.2.1 安定区典型乡镇土地利用强度-生态系统服务-人类福祉变化对比

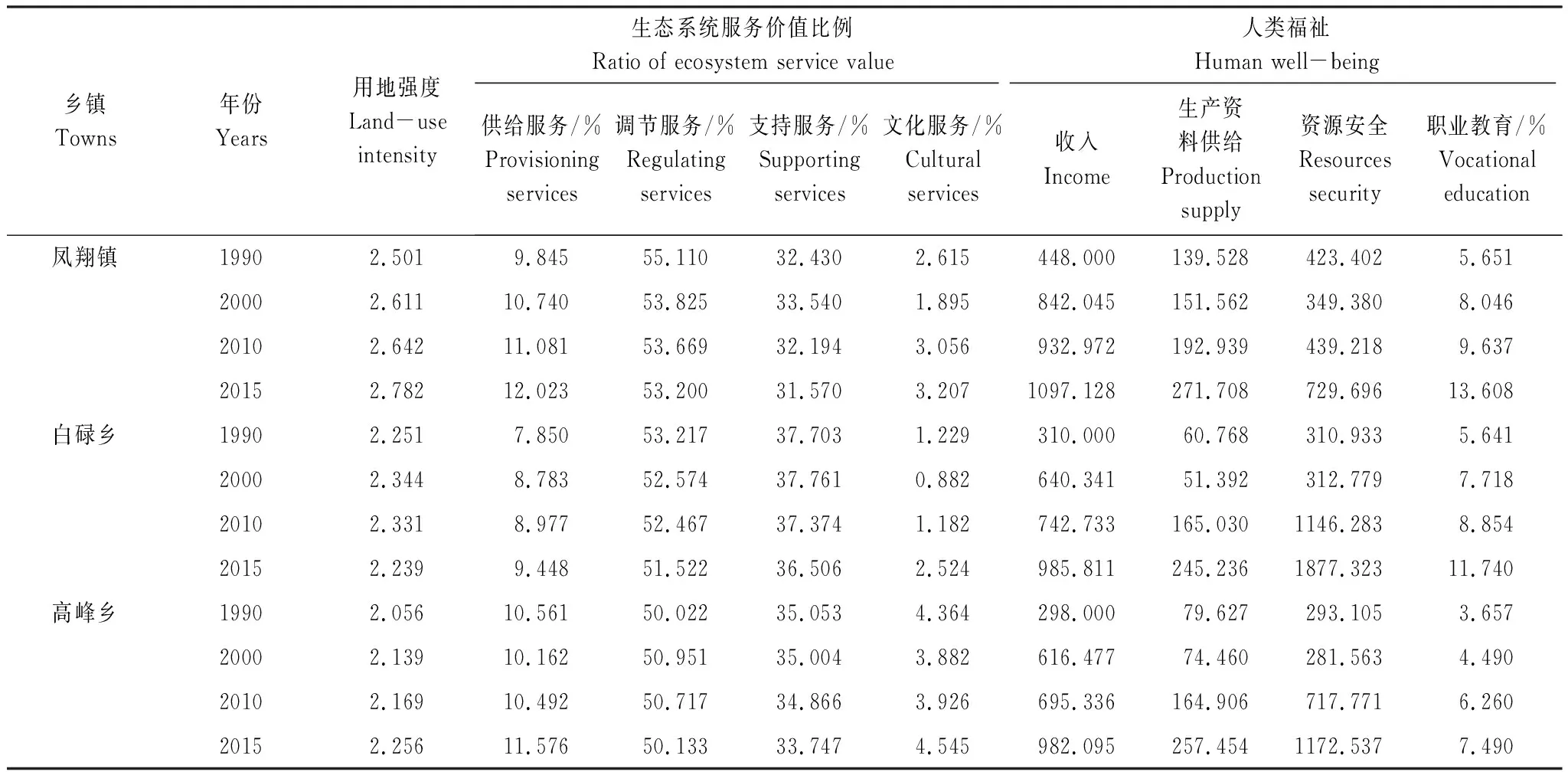

由表6可知,各乡镇生态系统服务价值比例变化趋势多以2000年为转折点,人类福祉也发生了相应变化(各乡镇收入增速经2000年后变缓,生产资料供给和资源安全也经2000年后大幅抬升)。具体来说,为保障城区各类产业发展,凤翔镇土地利用强度最高,增速较快,白碌乡的土地利用强度次之,且在波动中有所下降,高峰乡的最低。生态系统服务结构中,3个乡镇的供给服务比例均呈增加趋势。2015年凤翔镇供给服务比例最高,且增速最快,白碌乡最小,增速次之;除高峰乡调节服务比例外,3个乡镇的调节和支持服务比例均呈下降趋势;高峰乡文化服务比例最高,且各乡镇文化服务比例经1990—2000年下降后均有大幅抬升,这可能是2000年前的开荒种地和随后的退耕还林还草政策等实施导致的。人类福祉要素中,凤翔镇收入、生产资料供给能力、职业教育水平均处领先地位,但资源安全保障逐步落后,这与该镇经济水平高,但人口基数大密切相关。此外,白碌乡职业教育水平提升较快,特别是2010年后增长率高达32.60%,而该时段用地强度却有所下降,这与该乡多数农民进城务工、陪读致使耕地退耕撂荒,以及追求更高的教育质量等行为有关[33](表5、表6)。

表5 安定区典型乡镇选取标准

表6 安定区典型乡镇土地利用强度-生态系统服务-人类福祉变化

总体而言,虽然各乡镇的用地强度存在差异,但乡镇尺度上的生态系统服务比例和人类福祉要素变化趋势整体上与安定区区域尺度具有相对一致性,但白碌乡用地强度的波动下降和高峰乡调节占比的整体增加又体现了局部的差异性。

3.2.2 安定区乡镇土地利用强度-生态系统服务-人类福祉的相关性分析

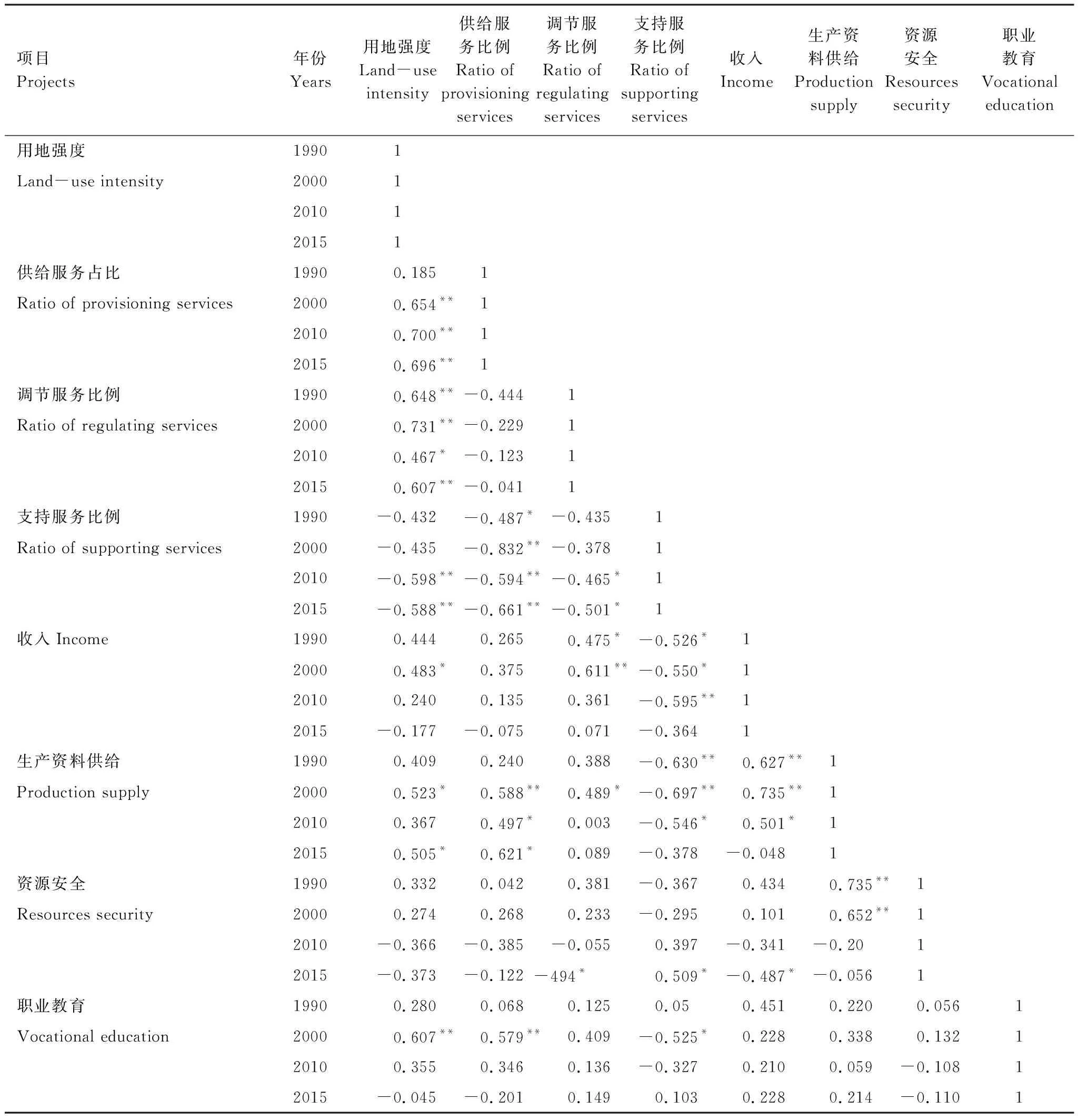

基于SPSS的数理统计结果显示:土地利用强度与供给、调节服务比例呈显著正相关(前者相关性呈“波峰”状增加,且在1990—2000年增长较快;后者呈“倒S”型波动减小),与支持服务比例呈显著负相关(相关性总体增强);用地强度与收入福祉的正相关性波动减小,并发展为弱负相关性,与生产资料供给能力呈正相关,且相关性经起伏后有所增加,与资源安全呈“波谷”状发展为负相关,与职业教育经波动减弱后变为弱负相关(表7)。生态系统服务结构内部,供给服务比例与调节、支持服务比例均呈负相关,且与后者相关性更为显著,特别是2000年,相关性高达-0.832,可见1990—2000年间的开荒种地对土壤形成与保护和生物多样性的影响较为严峻。调节服务比例与支持服务比例负相关性呈“波谷”状增强趋势(表7)。人类福祉各要素间,1990—2010年间的收入与生产资料供给呈显著正相关,且在2000年相关性最大,2010年后则为负相关;收入与资源安全呈“波谷”状由正相关发展为显著负相关(表7)。相关性分析表明,居民收入对土地种植的依赖性逐步减弱,2010年后居民收入趋于多元化,但仍依附农业生产将限制家庭收入的增加[34]。收入与职业教育的正相关性波动减弱,表明收入对家庭教育的影响渐弱,“再穷不能穷教育”的家庭教育理念逐步强化。

表7 安定区用地强度-生态系统服务-人类福祉的相关关系

*和**分别为在0.05、0.01水平(双侧)上显著相关

生态系统服务与人类福祉间,收入与供给服务比例的正相关性波动减弱,并逐渐变为负相关,与调节服务比例的正相关性波动下降,与支持服务比例的负相关性整体减弱。生产资料供给与供给、调节服务比例均呈现正相关,且前两者的相关性整体呈上升趋势。2000年前,资源安全与供给、调节服务比例呈正相关,与支持服务比例呈负相关,但2000年后,相关性发生了逆转(表7),其原因可能是前期生产力水平较低,资源安全受限于物质资料供给和环境灾害的威胁较大[35],之后,随着农业科技等的发展,人口基数对资源分配的影响逐渐突显。职业教育与生态系统服务和其他福祉间的关系较为复杂,但就2000年而言,职业教育与供给服务比例显著正相关,与支持服务比例显著负相关,这可能是大面积的开荒种地加大了供给与支持服务间的权衡,但增加了居民收入,从而为教育提供了资金保障;而2015年教育与供给服务比例呈弱负相关,与调节和支持服务呈弱正相关,表明教育理念与环保意识间有协同发展趋势[33- 34]。

3.2.3 安定区乡镇土地利用强度-生态系统服务-人类福祉的时空权衡与协同

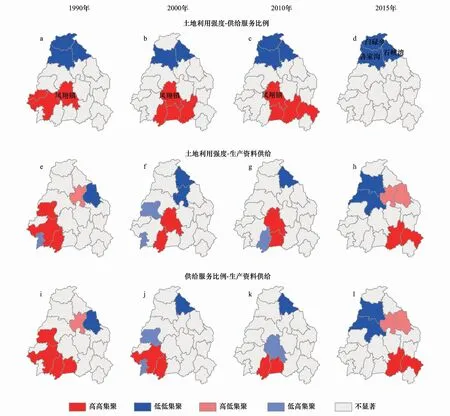

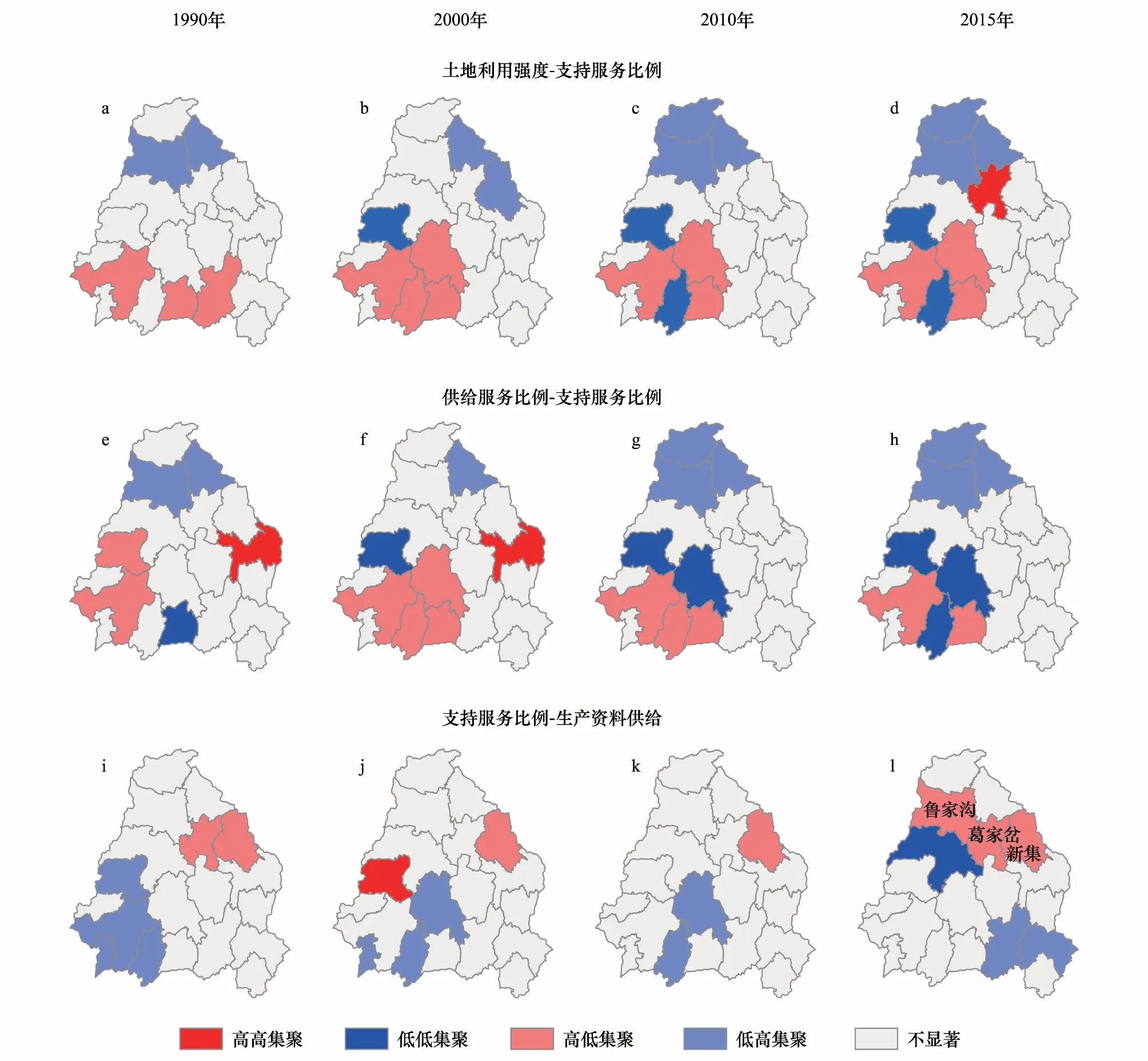

上述分析表明,土地利用强度的提高,虽保障了生产资料供给,却加大了供给与支持服务间的权衡,不利于该地区生态系统服务保育和居民福祉的改善。但数理统计分析并不能揭示土地利用强度-态系统服务-人类福祉间权衡/协同关系的空间分布,从而不利于生态系统的空间管理和福祉均衡。因此,选择相关性较为显著且与保障生产资料供给福祉有密切关系的用地强度、供给和支持服务比例进行局部空间相关性研究(图2、图3)。

(1)土地利用强度-生态系统服务-人类福祉的时空协同 土地利用强度与供给服务比例的高高协同区分布于区域南部,且以凤翔镇为中心逆时针向东偏移(图2),低低协同区集中于区域北部的白碌乡、石峡湾乡和鲁家沟镇,且位置相对稳定(图2a—2d);生产资料供给能力与土地利用强度、供给服务比例的协同空间较为相似,且变异较大,高高协同区由西南部向东南部转移,低低协同区由东北部向西北部转移(图2e—2l)。

图2 土地利用强度-生态系统服务-人类福祉的协同关系Fig.2 The synergies between land-use intensity, ecosystem services and human well-being

(2)土地利用强度-生态系统服务-人类福祉的时空权衡 支持服务比例与土地利用强度、供给服务比例的权衡时空分布较为相似(图3),高低权衡区片状聚集于区域中南部,低高权衡区分布在区域北部(图3a—3h);支持服务比例与生产资料供给高低权衡区经波动后贯穿中北部新集-葛家岔-鲁家沟一线,低高权衡区由西南向东南转移,且面积呈退缩趋势(图3i—3l)。

图3 土地利用强度-生态系统服务-人类福祉的权衡关系Fig.3 The trade-offs between land intensity, ecosystem services and human well-being

4 讨论与结论

4.1 讨论

(1)已有研究表明土地利用强度的提升会加大供给与调节服务间的权衡,当用地强度超过一定阈值时,将导致水土和养分的过量流失,降低粮食供给能力,从而影响人类粮食安全福祉[36],而且用地强度的增加会加大景观破碎度,提高生态敏感性[37]。生态系统和生物多样性的减少将威胁生态安全,降低提升各类福祉的生态系统服务[38]。此外,中国北方普遍缺水,不合理的农业耕种在增加用地强度的同时,还会降低土壤保水保肥和应对气候变化等能力,进一步提高干旱风险[39- 40]。安定区位于中国黄土丘陵区,人类生活生产正面临着气候变化背景下,如何实现社会经济持续发展的挑战。研究表明县区尺度上,土地利用强度-生态系统服务-人类福祉间存在普遍的权衡与协同关系,用地强度的加大在增加生态系统供给服务和提升生产资料供给福祉的同时弱化了生态系统的调节和支持服务。这与前人研究一致[37]。但研究区水土流失严重和居民贫困的现状不允许人们忽视生态效益,通过高强度的土地供给来提升收入。因采取合理的土地监管和水土保持措施应对干旱脆弱性,从而增产增收[40]。乡镇尺度上,现有乡镇(2015年)主要为生产型(如宁远镇,表现为土地利用强度、生态供给、物质生产高-生态支持功能低)和生态性(如鲁家沟镇,表现为土地利用强度、生态供给、物质生产低-生态支持功能高)乡镇,两者均为权衡生态系统服务与人类生产福祉后的取舍结果,不利于生态效益与社会经济的协同发展。为此,必须提出持续型(土地利用强度低-供给与支持协调-物质生产高)乡镇管理意见,推进安定区生产空间集约高效、生态空间山清水秀,保障人类福祉持续提升。初步建议如下:a、基于顶层设计和基层实践,在深入调查本区人民需求和水土流失等社会生态问题的基础上,总结出适合本区精准扶贫、增进人地和谐的模式与途径;b、新农村建设进程中,要实现偏远山区(迁出区)土地整治和乡镇地区(迁入区)产业发展的协同推进,使人们主动搬、乐意住。具体的,迁出区要秉承“山上退耕还林还草保生态,山下治沟造地增收惠民生”的理念,如,种植特色经济果林,改放牧为造地种草,发展舍饲养殖,变贫困山区为城镇地区的“后花园”和 “物资源”;迁入区发展农牧产品加工业,延长农牧业产业链,提高农牧产品附加值,同时加强剩余劳动力的技术培训和市场对接,增加居民收入;c、加大农业科技投入,协调土地供给强度、土壤质量及水土保持关系,将农业增收建立在品种改善等技术水平上,而不是加大土地的利用强度。

(2)土地利用强度通过改变生态系统的结构和组分等一系列生态过程来影响生态系统服务功能[41];且随着社会经济的发展,人类福祉受土地等自然物资的影响也趋复杂化,特别是现代运输业的发展,改变了生态系统服务供需间的时空分布和居民收入来源。本文仅通过生态系统服务权衡关系探讨土地利用变化对生态系统与人类福祉间供需变化的内在过程,土地利用强度-生态系统服务-人类福祉相互间的作用机制则有待进一步探讨。

(3)尺度研究是景观生态学的核心问题之一,土地利用强度-生态系统服务-人类福祉的时空关系研究需要关注尺度对生态过程的影响。结果显示除白碌乡用地强度减弱和高峰乡调节服务比例整体增加外,安定区用地强度全面提升,调节服务比例降低。这体现了生态过程的全局相似性和局部差异性的统一。限于人类福祉的统计尺度,并未关注外出人口对生态系统服务供需流和收入等福祉的影响,仅从县区和乡镇尺度探讨三者间的关系,且基于19个乡镇的双变量空间自相关可能弱化了空间聚类效果。因此,基于村域尺度和多尺度综合的土地利用强度-生态系统服务-人类福祉的研究将是后期探讨的重点。

4.2 结论

基于人类福祉视角,本文构建了“土地利用强度-生态系统服务-人类福祉”多尺度研究框架,运用县区和典型乡镇对比、相关性和局部空间自相关分析,揭示了1990—2015年安定区土地利用强度-生态系统服务-人类福祉间的权衡/协同关系。初步结论如下:

(1)县区和典型乡镇的土地利用强度-生态系统服务-人类福祉权衡/协同关系存在整体一致性,即随着用地强度的提高,研究区供给服务比例不断增加,支持和调节服务比例整体下降,各类福祉均有所提升,但白碌乡用地强度的减弱和高峰乡调节比例的整体增加又体现了局部的差异性。

(2)2000年前,安定区人类福祉对生态供给的依赖较大,用地强度的加大着实提高了生态系统的物资供给能力,为家庭教育提供资金保障,但带来的水土流失和生境的弱化威胁着生产物质的供给与保障,使供给与支持服务的权衡关系逐步突出,且这种竞争关系主要集中于区域北部和西南部。2000年后,退耕还林还草解放了部分劳动力,居民进城务工陪读,使居民收入也渐趋多元化。教育理念和环保意识虽有改善,但生态系统服务间的权衡力度依旧较大,不利于生态系统服务保育和居民福祉的持续提升。